где: V D — объём вредного пространства (мл); РA = РAсo2 — содержание углекислого газа в альвеолярном воздухе (мл); РE = РEсo2 — содержание углекислого газа в выдыхаемом воздухе (мл); ДО (VE) — дыхательный объём (мл).

à Резервный объём вдоха (РОвд; IRV — inspiratory reserve volume) — дополнительный объём воздуха (1,9–2,5 л), который можно вдохнуть после нормального вдоха.

à Резервный объём выдоха (РОвыд; ERV — expiratory reserve volume) — дополнительный объём воздуха (1,1–1,5 л), который можно выдохнуть после окончания нормального выдоха.

à Остаточный объём лёгкого (ООЛ; RV — residual volume) — объём воздуха (1,5–1,9 л), остающийся в лёгких после максимального выдоха.

· Лёгочные ёмкости (рис. 25–4) являются суммой двух или более лёгочных объёмов.

à Ёмкость вдоха (Евд; IC — inspiratory capacity — Евд = ДО + Ровд) равна сумме дыхательного объёма (ДО [VE]) и резервного объёма вдоха (Ровд [IRV]) — количество воздуха, которое можно максимально вдохнуть после нормального выдоха. Евд составляет 2,3–3,0 л.

à Функциональная остаточная ёмкость (ФОЕ; FRC — functional residual capacity) — объём воздуха, остающийся в лёгких в конце нормального выдоха (около 2,5 л): ФОЕ = ООЛ + РОвыд. (FRC = ERV + RV). ФОЕ (FRC) в норме составляет 2,6–3,4 л.

|

|

|

à Жизненная ёмкость лёгких (ЖЕЛ, VC — vital capacity) равна сумме дыхательного объёма (ДО [VE]), резервного объёма вдоха (РОвд [IRV]) и резервного объёма выдоха (РОвыд [ERV]). Это максимальный объём воздуха (от 3,4 л до 4,5 л), изгоняемый из лёгких вслед за максимальным вдохом: ЖЕЛ = ДО + РОвд + РОвыд (VC = VE + IRV + ERV).

à Форсированная жизненная ёмкость лёгких — ФЖЕЛ (forced vital capacity — FVC), 4,6 л) — аналогична ЖЕЛ (VC) при максимально возможном вдохе и выдохе с максимальной силой и скоростью (см. ниже «Динамические лёгочные объёмы и ёмкости»).

à Общая ёмкость лёгких (ОЕЛ, TLC — total lung capacity) — максимальный объём воздуха (от 4,9 л до 6,4 л), находящийся в лёгких после максимального вдоха — равна сумме жизненной ёмкости лёгких — ЖЕЛ (VC) и остаточного объёма лёгких — ООЛ (RV).

Отношение остаточного объёма лёгкого к общей ёмкости лёгких — ООЛ/ОЕЛ (RV/TLC) в норме <0,25. Увеличение этого показателя вследствие увеличения ООЛ (RV) происходит при обструктивных заболеваниях, а вследствие уменьшения ОЕЛ (TLC) при рестриктивных заболеваниях.

Ú Вышеперечисленные статические лёгочные объёмы и ёмкости отражают эластические свойства лёгких и грудной клетки.

· Динамические лёгочные объёмы и ёмкости отражают проходимость дыхательных путей. Получение некоторых из нижеперечисленных показателей требует применения не только спирометрии, но и других подходов (например, теста с разведением гелия).

à Минутный объём дыхания (МОД, VE) — количество воздуха, проходящего через воздухоносные пути каждую минуту. МОД равен дыхательному объёму (ДО), умноженному на частоту дыхательных движений в минуту (ЧДД): МОД = ДО´ЧДД (VE = VT´f). Так как ДО (VT) в норме составляет примерно 0,5 л, а нормальная ЧДД (f) от 12 до 15 в минуту, то МОД составляет 6–8 л/мин.

|

|

|

à Максимальная вентиляция лёгких (МВЛ) — максимальное количество воздуха, которое может быть провентилировано через лёгкие за 1 мин — произведение частоты дыхательных движений — ЧДД (f) на ёмкость вдоха — Евд (IC): МВЛ = ЧДД´Евд (f´IC). Средние значения МВЛ у мужчин — 140 л/мин, у женщин — 130 л/мин.

à Объём форсированного выдоха за 1 с (ОФВ1, FEV1 — forced-expiratory volume in one second) — объём воздуха, изгоняемый с максимальным усилием из лёгких в течение первой секунды выдоха после глубокого вдоха; т.е. часть ФЖЕЛ (FVC), выдыхаемая за первую секунду. Прежде всего ОФВ1 (FEV1) отражает состояние крупных дыхательных путей и часто выражается в процентах от жизненной ёмкости лёгких (ЖЕЛ, VC). Нормальное значение ОФВ1 (FEV1) = 75% ЖЕЛ (VC).

à Индекс Тиффно — отношение объёма форсированного выдоха за 1 с (ОФВ1, FEV1) к жизненной ёмкости лёгких (ЖЕЛ, VC; ОФВ1 часто также выражают в процентах от форсированной жизненной ёмкости лёгких — ФЖЕЛ, FVC). Значение индекса Тиффно прямо пропорциональное силе выдоха и в норме составляет около 80%; значение этого индекса важно для выявления обструктивных нарушений, но также помогает в диагностике рестриктивных расстройств. Снижение ОФВ1 (FEV1) без снижения ФЖЕЛ, т.е. ОФВ1/ФЖЕЛ (FEV1/FVC) < 70% свидетельствует об обструкции; снижение обоих показателей (ОФВ1 и ФЖЕЛ, т.е. ОФВ1/ФЖЕЛ ³80%) указывает на рестриктивную патологию.

à Максимальная объёмная скорость в средней части экспираторного маневра — МОС25%–75% (average mid-maximal expiratory flow — FEF25–75) — скорость потока форсированного выдоха в его середине, т.е. между 25% и 75% ФЖЕЛ (FVC); иначе обозначают как максимальный поток середины выдоха (mid-maximal expiratory flow — MMEF). МОС25%–75% прежде всего отражает состояние мелких дыхательных путей и не зависит от мышечных усилий, этот показатель более информативен, чем ОФВ1 (FEV1) при выявлении ранних обструктивных нарушений.

à Пик объёмной скорости выдоха (мощность выдоха, peak expiratory flow rate — PEFR) — максимальная объёмная скорость, которую пациент может развить при форсированном выдохе — показатель проходимости дыхательных путей на уровне трахеи и крупных бронхов. Зависит от мышечного усилия пациента.

à Резерв дыхания (РД) характеризует возможность увеличения лёгочной вентиляции (в норме 85–90%) и рассчитывается по разности максимальной вентиляции лёгких (МВЛ) и минутного объёма дыхания (МОД, VE).

· Другие исследования функции лёгких

à Диффузионная способность (диффузионная ёмкость, Дс) — показатель эффективности переноса газа из альвеол в лёгочный капиллярный кровоток, отражает состояние альвеолярно–капиллярной мембраны — аэрогематического барьера.

¨ ДсCO (диффузионная способность лёгких по оксиду углерода — ДсCO) определяют измерением количества оксида углерода (CO), поступившей из альвеолярного воздуха в кровь лёгочных капилляров после того, как пациент вдохнул известное количество СО (принято использовать 0,3%); выражают в мл/мин/мм ртутного столба.

¨ Показатель ДсCO помогает дифференцировать бронхиальную астму, хронический бронхит и эмфизему лёгких.

à Кривая податливости (растяжимости). Эластичность лёгких (способность растянутого материала возвращаться в исходное нерастянутое положение) определяет соотношение изменений лёгочных объёмов (V) и изменения транспульмонального давления (РTP).

¨ Раздувание лёгкого. Для раздувания лёгкого до заданного объёма необходимо определённое давление, складывающееся из эластической тяги лёгкого, направленной внутрь, и эластической тяги грудной стенки, направленной наружу.

|

|

|

Ä В норме в состоянии покоя на момент конца выдоха, т.е. в положении функциональной остаточной ёмкости — ФОЕ (FRC) эластическая тяга лёгкого полностью сбалансирована эластической тягой грудной стенки.

Ä При полном вдохе, т.е. в положении общей ёмкости лёгких — ОЕЛ (TLC) лёгкие достигают своей максимальной эластической тяги.

Ä При полном выдохе, т.е. на уровне остаточного объёма лёгких — ООЛ (RV) грудная стенка достигает своей максимальной эластической тяги.

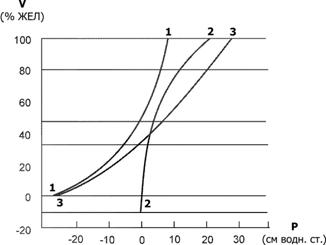

¨ Кривая «давление–объём». Зависимость транспульмонального давления от объёма частей дыхательной системы отображается в виде кривой растяжимости лёгких (рис. 25–5).

Рис. 25–5. Кривые растяжимости частей дыхательной системы [21]. 1 — грудная клетка, 2 —.лёгкие, 3 — весь дыхательный аппарат.

¨ Податливость, или растяжимость (C) — количественный показатель, характеризующий упругие свойства лёгких, определяется по наклону кривых «давление–объём» (P – V) над уровнем дыхательного объёма (табл. 25–1)

2015-10-13

2015-10-13 798

798