КМ – центральный гемопоэтический орган. В нём находится основная часть стволовых кроветворных клеток – СКК - (50 на 105 клеток) и происходит развитие клеток миелоидного и лимфоидного рядов, осуществляется антиген-независимая дифференцировка В-лимфоцитов.

КМ находится в эпифизе трубчатых костей, губчатом веществе плоских костей, лопатке, грудине, позвонках, костях черепа. Строма КМ образована костными перекладинами, идущими от эндоста, и ретикулярной тканью, расположенной между перекладинами. Ретикулярная ткань – особый вид соединительной ткани (со специальными свойствами), она состоит из трёхмерной сети отростчатых ретикулярных клеток (фибробластов костного мозга). Ретикулярные клетки вырабатывают межклеточное вещество, включающее ретикулярные волокна и аморфный компонент с большим содержанием гликозаминогликанов, а также факторы роста (интерлейкины).

Рис. 3. Ретикулярная ткань

Рис. 3. Ретикулярная ткань

В целом, к стромальным элементам КМ относятся:

· остеобласты, входящие в состав эндоста;

|

|

|

· ретикулярные клетки;

· макрофаги КМ;

· жировые клетки КМ;

· адвентициальные – малодифференцированные клетки, сопровождающие кровеносные сосуды;

· эндотелиальные клетки синусоидных капилляров.

Все эти клетки вырабатывают биологически активные вещества (интерлейкины, ростовые факторы, факторы пролиферации), которые способны влиять на направление дифференцировки и пролиферацию гемопоэтических клеток и, таким образом, играют роль микроокружения для развивающихся клеток крови. Например, концентрация СКК выше всего вблизи эндоста; эритробласты располагаются островками вблизи макрофагов, от которых они получают железо для гемоглобина; клетки тромбоцитарного ряда (мегакариобласты и мегакариоциты) локализуются около кровеносных сосудов – отростки цитоплазмы мегакариоцитов при этом проникают через поры в стенке синусоидов внутрь сосудов, и от них отделяются фрагменты цитоплазмы в виде кровяных пластинок.

Строма КМ пронизана кровеносными сосудами микроциркуляторного русла. В основном это капилляры синусоидного типа (большой диаметр ~ 30 мкм, поры в эндотелии, отсутствие базальной мембраны).

В петлях ретикулярной ткани КМ расположено множество кроветворных клеток, в том числе стволовых кроветворных, клеток-предшественников миело- и лимфопоэза, клеток гранулоцитарного, эритроцитарного, лимфоцитарного, моноцитарного, тромбоцитарного рядов на различных стадиях дифференцировки. Больше всего зрелых клеточных форм или близких к состоянию зрелости (эритробластов, метамиелоцитов и пр.). В нормальных условиях через стенку капилляров могут проникать лишь зрелые формы клеточных дифферонов.

|

|

|

ТИМУС

Тимус – центральный орган лимфоидного кроветворения и иммунной защиты организма. Здесь происходит антиген-независимая дифференцировка костномозговых предшественников Т-лимфоцитов в иммунокомпетентные клетки – Т-лимфоциты, которые осуществляют реакции клеточного иммунитета и участвуют в регуляции гуморального иммунитета, что происходит, однако, не в тимусе, а в периферических органах кроветворения и иммунной защиты. Кроме того, эпителиоретикулоциты (клетки стромы тимуса) вырабатывают более 20 биоактивных веществ, в том числе дистантного действия (гормоны тимозин, тимопоэтин), что позволяет отнести тимус к железам эндокринной системы.

В эмбриогенезе тимус закладывается в виде небольших выпячиваний стенок 3-й и 4-й пар жаберных карманов, таким образом, строма тимуса - (в отличие от любых других органов лимфогенеза, где строма – ретикулярная ткань мезенхимного происхождения) - имеет эпителиальный характер.

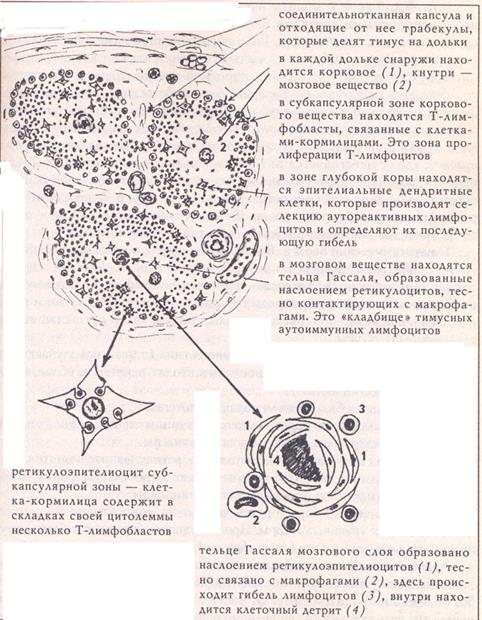

Снаружи тимус покрыт соединительнотканной капсулой (рис.4). Отходящие от неё соединительнотканные перегородки – септы – подразделяют тимус на дольки. В каждой дольке различают корковое (по периферии, с высокой плотностью лимфоцитов, а потому – более тёмно окрашенное) и мозговое вещество. Основу дольки составляют отростчатые эпителиальные клетки – эпителиоретикулоциты, в сетевидном остове которых находятся Т-лимфоциты (тимоциты). Источником развития Т-лимфоцитов являются костномозговые СКК. Далее предшественники Т-лимфоцитов (претимоциты) поступают с кровью в тимус.

Рис.4. Строение тимуса

В корковом веществе под действием выделяемых эпителиальными клетками гормонов (тимозина, типопоэтина и др.), а также макрофагов, часть претимоцитов превращается в антиген-реактивные Т-лифмоциты – приобретают рецепторы к строго определенным антигенам.

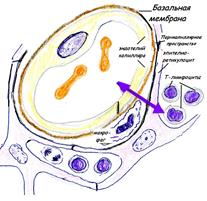

Рис.5

Рис.5

Антиген-независимая дифференцировка Т-лимфоцитов включает (рис.5):

· активное деление претимоцитов;

· перестройку (реаранжировку генома) и формирование рецепторов к самым разным антигенам;

· селекцию (гибель Т-лимфоцитов с рецепторами к собственным антигенам).

Подавляющее большинство Т-клеток (90-95%), образовавшихся в коре, в ней же гибнет механизмом апоптоза; погибшие клетки уничтожаются макрофагами.

Более зрелые Т-лимфоциты перемещаются в мозговое вещество, а затем выходят из тимуса через стенку посткапиллярной венулы и заселяют тимусзависимые зоны лимфатических узлов (паракортикальная зона) и селезенки (периартериальные влагалища). Здесь происходит их дальнейшее созревание в Т-киллеры (цитотоксические), Т-хелперы, после чего они способны к рециркуляции, клонированию (пролиферации), образованию Т клеток-памяти.

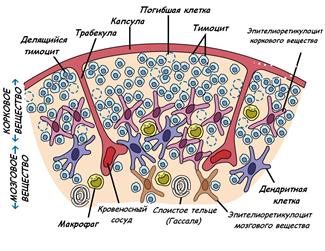

Чтобы предохранить на этом этапе развития незрелые Т-лимфоциты от избыточного действия на них антигенов, корковое вещество имеет самостоятельное микроциркуляторное русло с гемато-тимическим барьером, задерживающим антигены и состоящим из:

· эндотелия капилляров с выраженной непрерывной базальной мембраной;

· перикапиллярного пространства с межклеточным веществом и макрофагами;

· эпителиоретикулоцитов с их базальной мембраной, окружающих капилляр.

·

Рис.6. Гемато-тимический барьер

Мозговое вещество тимуса имеет более светлую окраску, так как лимфоцитов здесь значительно меньше, чем в корковом веществе. Эпителиальный остов выступает более отчётливо, а эпителиретикулоциты более крупные. В мозговом веществе присутствуют слоистые эпителиальные образования – тельца Гассаля (тимические тельца). Они состоят из плотных эпителиальных клеток, концентрически наслаивающихся друг на друга. С возрастом количество и размеры их увеличиваются. У капиллярной сети мозгового вещества нет барьерной роли, мозговое вещество населяет рециркулирующая популяция зрелых лимфоцитов, т.е. лимфоциты могут свободно уходить через эндотелий и возвращаться в тимус.

|

|

|

В строме тимуса кроме эпителиоретикулоцитов находятся макрофаги, дендритные клетки (фиксированные макрофаги), которые выполняют роль антигенпредставлющих клеток.

После 20 лет происходит возрастная инволюция тимуса, которая сопровождается уменьшением количества лимфоцитов и развитием жировой ткани. Ткани тимуса очень чувствительны к действию повреждающих факторов: при стресс-реакциях под воздействием кортикостероидов наблюдается разрушение Т-клеток и опустошение коры тимуса временная (акцидентальная инволюция).

2015-10-13

2015-10-13 1944

1944