Экономическая и политическая либерализация, и управление валютио-финансовым кризисом -принципиально важные для судьбы СССР, но разные проблемы. Либерализация в образованной, урбанизированной стране неизбежна. Вопрос, который имеет смысл обсуждать - это ее время и формы.

Первый известный официальный документ, в котором ставится под сомнение возможность и необходимость сохранения не только экономической, но и политической системы, сложившейся в СССР - письмо А. Яковлева М. Горбачеву в декабре 1985 г. В нем сказано: «Сегодня вопрос упирается не только в экономику -это материальная основа процесса. Гвоздь - в политической системе [...] Отсюда необходимость: [...] Последовательного и полного (в соответствии с конкретно-историческими возможностями на каждом этапе) демократизма. [...] Демократия - это прежде всего свобода выбора. У нас же - отсутствие альтернативы, централизация. [...] Сейчас мы в целом не понимаем Сутн уже идущего и исторически неизбежного перехода из времени, когда не было выбора или он был исторически невозможен, ко времени, когда без демократического выбора, в котором участвовал бы каждый человек, успешно развиваться нельзя»[398].

|

|

|

На заседании Политбюро ЦК КПСС 25 сентября 1986 г. Председатель КГБ В. Чебриков ставит вопрос о целесообразности освобождения сначала одной трети, а затем и половины политических заключенных[399]. Первые признаки того, что политическая ситуация в стране начинает изменяться, появились еще до внятно поданных властью сигналов, что она готова к подобным переменам. 13 мая 1986 г. Союз кинематографистов, вопреки устоявшейся традиции, переизбирает утвержденное КПСС руководство. То же самое делает Союз театральных деятелей. Затем следуют уже санкционированные властями кадровые перемены в литературных журналах, открывающие летом-осенью 1986 г. дорогу публикации ранее запрещенной литературы.

Пленум ЦК КПСС 27-28 января 1987 г. Из доклада М. Горбачева: «...Вместе с тем мы видим, что изменения к лучшему происходят медленно, дело перестройки оказалось более трудным; причины накопившихся в обществе проблем - более глубокими, чем это представлялось нам с вами раньше. Чем больше мы углубляемся в работу по перестройке, тем яснее становится ее масштабность и значение, выявляются все новые нерешенные проблемы, оставшиеся в наследство от прошлого. [...] В общем, товарищи, есть настоятельная необходимость вновь вернуться к анализу тех проблем, с которыми столкнулась партия и советское общество в последние годы, предшествовавшие апрельскому Пленуму ЦК КПСС»[400]. Еще яснее на этом же Пленуме высказался Н. Рыжков: «... прошедшие после апрельского Пленума более чем полтора года показали: создавшееся положение в нашем обществе, особенно в экономике, оказалось гораздо сложнее и опаснее. Чем тогда представлялось»[401].

|

|

|

В. Медведев пишет о ключевой роли 1987 года в определении стратегии социально-экономических изменений страны: «Широко распространенным и даже общепризнанным является представление о том, что перестройка началась с апреля 1985 года. Это, конечно, верно, если брать провозглашение идеи, декларации о намерениях. Фактическое же начало перестройки произошло позже - в 1987 году. Переломный характер 1987 года определяется тремя крупнейшими вехами в жизни партии н страны. Это январский Пленум ЦК КПСС, давший исходный импульс реформе политической системы. Это июньский Пленум ЦК, разработавший комплексную программу экономических преобразований. Это, наконец, 70-летие Октябрьской революции, в связи с которым развернулась переоценка важнейших этапов советской истории, определившая в значительной мере идеологическую обстановку в стране»[402].

Неэффективность социалистической системы хозяйствования делает ее демонтаж стратегически неминуемым. Однако прямого отношения к краткосрочным н острым проблемам, порожденным падением цен на нефть, это не имеет. Регулирование кризиса платежного баланса не отменяет необходимости выбора курса в пользу глубоких экономических и политических реформ. Можно пытаться объединить решение этих проблем, но нельзя надеяться, что либерализация сама по себе позволит справиться с валютно-финансовым кризисом. Принятый в 1987 г. советским руководством выбор линии на экономическую и политическую либерализацию, в условиях острого валютного и финансового кризиса, которым оно не было готово управлять, оказал серьезное влияние на тактику развития событий, на то, как рухнула советская экономика.

С политической точки зрения логику принятых тогда решений понять нетрудно. Если необходимые для стабилизации экономики меры крайне непопулярны, вызывают недовольство и общества и элиты, если растет неудовлетворенность результатами деятельности нового руководства, причем на фоне все большего расстройства потребительского рынка, то следует предложить набор популярных мер, демонстрирующих, что у властей есть видение перспективы, понимание того, куда надо вести страну. Отсюда формирующаяся в 1987-1988 гг. линия на экономическую и политическую либерализацию, призванная заменить тяжелые, непопулярные меры, создать новый источник легитимации режима.

Дискуссии о том, как усовершенствовать социалистическую»кономическую систему шли с начала 1960-х годов. До середины 1980-х годов шаги, направленные на ее радикальную перестройку, по политическим соображениям были под запретом. Словосочетание «рыночная экономика», даже социалистическая, применительно к СССР в открытой печати не упоминалось. Слово «реформа» с начала 1970-х годов впервые употребляется в открытом документе в 1986 г. в выступлении М. Горбачева на XXV11 съезде ЦК КПСС, причем крайне осторожно. Когда идеологические шоры сняты, те идеи, которые прежде обсуждались лишь в кулуарных разговорах, становятся предметом открытой дискуссии. Что надо делать, большинству участников обсуждения представляется понятным: расширять самостоятельность предприятий, усиливать стимулы к труду, повышать роль прибыли, переходить от директивного планирования к системе государственных заказов. Этот набор идей пользуется широкой поддержкой во влиятельном директорском корпусе. Беда в том, что серьезное движение в направлении рынка, пусть даже социалистического, сочетающегося с сохранением власти коммунистической партии, предполагает переход к ценам, балансирующим спрос и предложение[403]. Без них рыночные механизмы в лучшем случае работают плохо, чаще не работают вовсе. Это продемонстрировал польский опыт 1970-1980 гг.: неудачные попытки сочетать стабильность цен с расширением самостоятельности предприятий. Развитие событий в крупнейшей стране восточноевропейской империи наглядно показало, если нет рыночных цен, нет и стимулов к повышению эффективности. В этом случае расширение прав предприятий ведет лишь к ослаблению финансовой политики, контроля за денежными доходами населения, а также к вымыванию товаров дешевого ассортимента, позволяет производителям, пользуясь дефицитностью продукции, навязывать потребителям неблагоприятные условия контрактов.

|

|

|

Первым признаком желания властей двигаться в направлении либерализации экономической деятельности, по-своему повторить путь, на который Китай встал в конце 1970 - начале 1980-х годов, был Закон «Об индивидуальной трудовой деятельности», принятый 19 ноября 1986 г.[404] В том же направлении шло и решение о легализации индивидуальной фермерской деятельности, вступившее в силу 1 мая 1987 г. И здесь влияние китайского опыта было очевидным. Заметного воздействия на экономические процессы эти решения не оказали. Сказалась разница между тремя поколениями советских граждан, жившими вне рыночной экономики, и одним поколением - в Китае. Навыки ведения собственного хозяйства, не контролируемого государством, были почти утрачены. В Китае 1979 г. уже первые признаки готовности властей хотя бы в ограниченных формах разрешить самостоятельную хозяйственную деятельность крестьян, распустить коммуны, были поддержаны массовым народным движением. Однако в СССР ничего подобного не случилось.

В 1988 г. прокламированные изменения системы управления народным хозяйством оказывали лишь ограниченное влияние на реалии экономической жизни. Сохранялась сила инерции, убеждение в том, что провозглашенные реформы, как это уже бывало в СССР, являются показухой, не имеют отношения к жизни. Директора предприятий в откровенных разговорах утверждали, что предоставленные им права - формальность. С 1989 г. очевидные признаки ослабления центральной власти изменили ситуацию. Руководство предприятий, трудовые коллективы начинают понимать, что Москва не готова применять действенные репрессии В случае невыполнения направляемых на места указаний.

|

|

|

Несистемные меры, не предусматривающие ни финансовой стабилизации, нн либерализации цен, такие как расширение самостоятельности предприятий, прав министерств в области внешнеэкономической деятельности, быстрый рост числа кооперативных банков, лишь усугубляют проблемы, связанные с изменением конъюнктуры нефтяного рынка.

Заместитель Председателя Правительства СССР Л. Абалкин так описывает сложившуюся в это время ситуацию: «С одиой Стороны, все выступавшие требуют самостоятельности, отмены диктата министерств и ведомств, снижения доли госзаказа. И Одновременно в один голос настаивают на гарантированном материальном снабжении. После моего избрания заместителем Председателя Совета Министров я часто сидел рядом с Николаем Ивановичем Рыжковым и видел, в каком положении он оказался. К нему подходилн десятки депутатов с письменными и устными просьбами обеспечить поставки, гарантировать материально-техническое снабжение и так далее и тому подобное. Хотя все должны бы ясно понять, что коль скоро вы отвоевали у правительства госзаказ, с помощью которого оно собирает ресурсы, то вы не имеете права требовать, чтобы оно вас снабжало. Ведь это связано напрямую»[405].

Идея привлечения рабочих к управлению предприятиями обсуждалась еще до прихода большевиков к власти в России. Она никогда окончательно не выходила из поля зрения советской политической элиты. Когда И. Тито вывел Югославию из-под советского политического контроля, получил свободу действий, именно ее он противопоставил советской экономической модели. 5 ноября 1962 г. на заседании Президиума ЦК КПСС Н. Хрущев говорит: «Надо, видимо, иметь какой-то совет на предприятии; разработать положение, по которому директор раз в месяц или раз в квартал должен делать доклад. Следует учредить и рабочую комиссию, которая могла бы исследовать бухгалтерию, финансовую часть, материальную часть и др. Что тут плохого? Я допускаю мысль, что, возможно, мы придем к тому, что директора завода, начальника цеха будут выставлять в кандидаты, а совет будет говорить свое слово, кому он отдаст предпочтение»[406]. Принятое в 1986 г., а затем развитое в нормативных актах 1987-1988 гг. решение о создании советов трудовых коллективов, с точки зрения логики коммунистической идеологии, отнюдь не было столь экзотическим, каким оно представляется сегодня. Если советская власть приходит с лозунгом: «заводы рабочим», то почему бы, когда она столкнулась с серьезным кризисом, не попытаться воплотить его в жизнь?

Получившие самостоятельность предприятия быстро повышают заработную плату работников. В 1988 г. она выросла на 8%, в 1989 г. - на 13%. В декабре 1989 г. Начальник Главного управления информации при СМ СССР В. Коссов пишет Первому заместителю Председателя Совета Министров СССР Л. Воронину о том, что рост доходов населения в течение года может ускориться до 15%[407]. Выборность директоров плохо сказывается на трудовой дисциплине, ослабляет возможности центральных органов власти регулировать экономику административными методами. При отсутствии рыночных цен и жестких финансовых ограничений это порождает все более острые проблемы.

В мае 1988 г. был принят Закон «О кооперации в СССР», де-факто открывающий дорогу экспансии частного сектора в советской экономике. Большинство кооперативов создаются при государственных предприятиях. Они покупают продукцию по фиксированным государственным ценам, обрабатывают и продают (а часто и просто перепродают) ее - по рыночным. В условиях дефицита товаров и финансовой несбалансированности это позволяет и руководству предприятий, и тем, кто контролирует кооперативы, получать немалые доходы. Состояние многих россиян, присутствующих в списке долларовых миллиардеров - из этого периода.

К середине 1989 г. число работников кооперативов возросло до 4,9 млн человек. 4/5 действующих кооперативов было создано на государственных предприятиях. Оплата труда работников кооперативов в 1989 г. вдвое превысила среднюю заработную плату рабочих и служащих. В начале 1991 г. в кооперативах уже было занято 6 млн человек[408].

В соответствии с принятым 23 ноября 1989 г. Законом «Об аренде» арендатор имел право полностью или частично выкупить арендованное имущество. Условия выкупа определялись договором аренды[409]. Этот закон открывал наиболее широкие возможности приватизации в пользу действующего управленческого персонала предприятий и аффилированных с ними лиц.

Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР № 721 (0г6 июля 1988 г. «О расширении внешнеэкономической деятельности ВЛКСМ» и Постановление Совета Министров СССР 76956 от 4 августа 1988 г. «О содействии хозяйственной деятельности ВЛКСМ» открыли возможности доступа научно-технических творческих центров молодежи, организаций, контролируемых выходцами из комсомольской элиты, к коммерческой, в том числе внешнеэкономической деятельности[410].

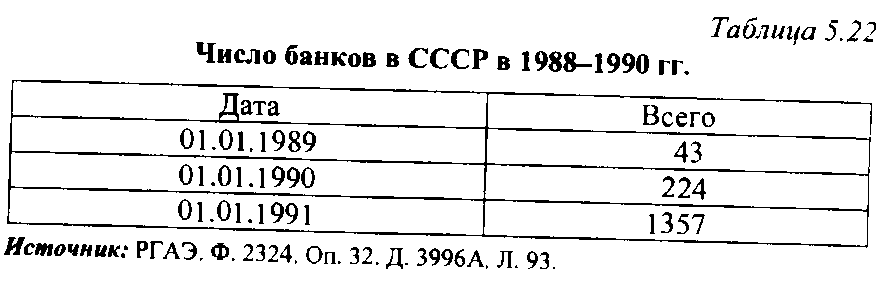

Создание на протяжении беспрецедентно короткого срока более тысячи коммерческих банков, для которых нет квалифицированных кадров, при отсутствии традиций банковского надзора, делает их инструментом обналичивания денег, вывода средств предприятий из-под контроля государства (см. табл. 5.22).

Руководящим работникам Госбанка СССР эти проблемы были понятны. Из письма Управления коммерческих кооперативных банков в Правление Госбанка СССР от 7 мая 1991 г.: «Анализ балансов отдельных коммерческих и кооперативных банков за истекший год говорит о том, что значительное количество банков еще не успело набрать требуемую сумму уставного фонда, так как были образованы в последние 5 месяцев. Однако некоторые из них уже начали проводить активные кредитные операции. Это является явным нарушением предписания Госбанка СССР и уставов самих банков. [...] Особое беспокойство вызывает нарушение отдельными коммерческими и кооперативными банками показателя максимального размера кредита одному заемщику»[411]. О том же Министр внутренних дел СССР В. Бакатии 13 июля 1990 г, пишет Ю. Маслюкову. В его записке говорится, что ограничение государственного контроля в кредитно-финансовом механизме способствует росту взяточничества и махинаций с финансовыми ресурсами[412].

Однако председатель Правительства Н, Рыжков уверен, что в этой сфере все идет правильно. Он, вместе со своими заместителями Ю. Маслюковым и Л. Ворониным в письме в ЦК КПСС от 17 июля 1988 г., выражает категорическое несогласие с тем, что наращивание числа коммерческих банков в стране идет слишком быстро: «Мировой опыт показывает, что у нас мало банков и их сеть не может удовлетворить хозрасчетные потребности народного хозяйства». Впоследствии Н. Рыжков пишет в своих воспоминаниях о том сопротивлении, которое оказывал Госбанк СССР развитию сети коммерческих банков в конце 1980-х годов. Впрочем, не удивительно, что после нескольких десятков лет нерыночного хозяйства, руководству страны трудно понять, что банковский сектор - это один из последних, а отнюдь не первый сектор экономики, который необходимо либерализовать. Если учесть, что в стране на протяжении десятилетий не было практики коммерческой банковской деятельности, подготовленных кадров, аппарата банковского надзора, эта полемика немало говорит о мере понимания советским руководством проблем, с которыми связано формирование рыночной экономики.

Непоследовательные либерализационные меры не помогли решить ключевые проблемы, с которыми столкнулась страна: быстрое сокращение валютных ресурсов, финансовый кризис, нарастающий развал потребительского рынка. Но административная суета, сочетающаяся с ухудшением условий ежедневной жизни людей, делает отношение к власти все более критическим. Если в 1985 г. новый лидер, представлявший другое поколение руководителей, имеет некоторый запас доверия, то к середине 1988 г. этот запас стремительно тает.

5 апреля 1989 г. Кемеровский обком КПСС принимает Постановление «О фактах отказа трудящихся от работы на ряде Предприятий отрасли», В решении того же органа от 11 июля 1989 г. ситуация на угольных предприятиях города Междуреченска названа чрезвычайной, 17-18 июля 1989 г. был подписан Протокол «О согласованных мерах между региональным забастовочным комитетом Кузбасса и комиссией ЦК КПСС, Советом министров СССР и ВЦСПС», предусматривающий, в частности, целях улучшения снабжения продуктами питания и товарами народного потребления выделить дополнительно Кемеровской области на второе полугодие 1989 г.: мяса - 6,5 тыс. т, масла животного - 5 тыс. т, молочных консервов - 5 млн условн. банок, сахара - 10 тыс. т, хозяйственного и туалетного мыла - 3 тыс. г. синтетических моющих средств - 3 тыс. т.1

Проблема союзного руководства в том, что подобные обещания в условиях разваливающейся экономики легче принять, чем выполнить. Вскоре и правительству, и шахтерам становится ясно, что реализованным оказывается лишь то, что связано с денежными выплатами. Но на деньги почти нечего купить. Это поднимает новую волну забастовок. Механизм политико-экономической дезинтеграции режима, делающий его крах, по меньшей мере, вероятным, запущен.

2015-10-13

2015-10-13 305

305