Основные принципы философской концепции Георга Вильгельма Гегеля впервые были изложены им в работе «Феноменологии духа» (1807). Духовная культура человечества здесь предстает в её развитии как постепенное выявление творческой силы «мирового разума». Воплощаясь в последовательно сменяющих друг друга образах культуры, безличный мировой дух познаёт себя как их творца. Духовное развитие индивида сокращённо воспроизводит стадии самопознания «мирового духа».

Согласно схеме Гегеля, дух просыпается в человеке к самосознанию сначала в виде слова, речи, языка. Орудия труда, материальная культура, цивилизация предстают как позднейшие, производные формы воплощения творческой силы духа в виде понятий и мышления. При этом мышление выступает как особая деятельность, совершаемая в понятиях. Исходная точка развития усматривается Гегелем в способности человека к познанию самого себя через освоение всего того богатства образов, которые до этого были заключены внутри мирового духа как неосознанные и непроизвольно возникающие в нём «внутренние состояния».

Система Гегеля – это единственная в своем роде работа, последовательно объясняющая все явления окружающего мира и весь душевный мир как продукты исторического развития вечных идеальных и материальных сущностей. Основополагающим для Гегеля является представление о бесконечном качественном и количественном развитии всех явлений, последовательно проходящих стадии существования идеи, природы и духа. Соответственно этому, система Гегеля складывается из трех основных блоков – учения об идеях, или общих понятиях, иначе называемое логикой, учения о природе и учения о духе.

Мир идей, общих понятий составляет вечную, логическую основу всего существующего. Он весьма схож с царством идей Платона и, говоря современным языком, представляет собой «всемирный банк» информации, которая в своей совокупности образует абсолютную идею. Идею еще не осуществленную, а чисто логическую, которая лежит в основе всех явлений и составляет истинное, подлинное содержание мира и его логическую предпосылку. Действительность есть воплощение абсолютной идеи или системы понятий. Человек сознает и познает действительность, он является обладателем разума и способен логическим путем развивать всеобщие формы и законы мира, которые являются также формами и законами его собственного мышления.

Логика есть первая часть системы Гегеля. Это наука о чистом мышлении, мышлении как процессе. Ее предмет – раскрытие и снятие противоречий, содержащихся в понятиях [6]. Вторая часть системы названа Гегелем «Философия природы». Природа есть реальное, а не виртуальное бытие, материальное осуществление абсолютной идеи и воплощение понятий. В этом смысле природа есть противоположность идеи, ее, следуя Гегелевскому выражению, «инобытие». В природе, согласно Гегелю, нет развития одних форм из других, а есть лишь одновременное существование различных форм в пространстве.

Природа образует царство окаменелых понятий. И хотя в ней имеется совокупность ступеней развития, эти ступени даны в застывшем состоянии и существуют всегда вместе. Высшая ступень только логически, а не реально следует за низшей. Но природа, создав человека, выходит за свои собственные границы и переходит в царство духа. Человек способен мыслить самого себя. Благодаря ему абсолютная идея возвращается к самой себе.

Третья часть системы – учение о духе. Дух есть воплощенное понятие, которое мыслит само себя. В отличие от природы, дух имеет историю, и существенная его особенность состоит в становлении, развитии. Абсолютная идея, опосредованная природой и человеческим духом, превращается в абсолютный дух. Абсолютная идея, совокупность мировой информации, имеет чисто логическое, бессознательное бытие. Абсолютный дух – это абсолютная идея, прошедшая через природу и человеческий дух и ставшая субъектом, который себя самого сознает и мыслит, который приобрел действительность и жизнь [7].

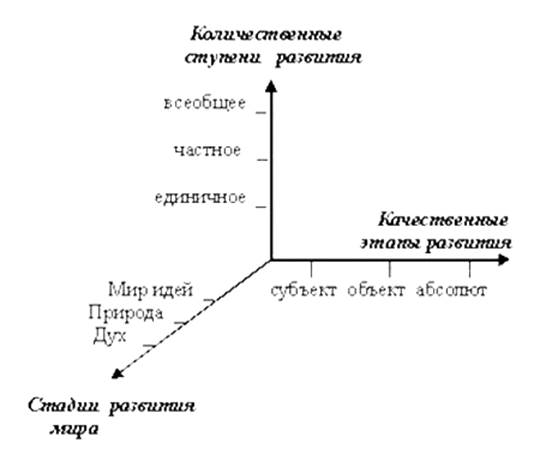

Для каждой из этих частей, или стадий, Гегель подразумевает существование различных ступеней качественной и количественной организации явления. Следуя принципу триад, он разделяет единичное, частное и всеобщее – как градации количественных изменений явления, и субъективное, объективное и абсолютное – как градации его качественных изменений. Таким образом, вся система предстает в виде представленной на рис. 1 пространственной схемы, построенной на оси развития стадий явления, дополненной осями количественных и качественных изменений на каждой стадии.

Рис. 1. Оси структурной организации системы Гегеля

Сообразно этой схеме, первая часть системы – Логика, представляющая, по выражению известного комментатора и исследователя гегелевских работ А. Деборина, историю человеческой мысли в логической обработке, распадается на три качественных этапа: учения о бытии, сущности и понятии. При этом, учение о понятии, непосредственно связанное с исследованием форм и законов человеческого мышления, является внутри всей системы первым звеном подсистемы психологических взглядов [10].

Развитие движется от внешних форм связей к внутренним, переходя от бытия явления к его сущности и, далее, к понятию. В количественном отношении все эти ступени проходят уже упомянутые этапы единичного, частного и всеобщего. Для ступени бытия этими этапами станут, соответственно, категории становления, изменения и меры. Единичное становление есть качество, выделяющее явление из числа других, при утрате которого явление перестает быть самим собой. Напротив, частное изменение есть количественное увеличение или уменьшение характеристик явления, не приводящих к изменению его качества.

Наконец, всеобщая для любого явления мера есть единство первых двух, или, как говорит Гегель, количественная определенность, при нарушении которой явление престает быть тем, чем оно было ранее.

Для ступени сущности количественными градациями явления будут единичная разность, или различие, с другими явлениями; затем частная противоположность между формой и содержанием самого явления, противоположность целого и его частей, внутреннего и внешнего; и далее всеобщее противоречие, понимаемое как противоположность самому себе – главный двигатель мира.

Дальнейшая интерпретация мысли Гегеля приводит к тому, что для ступени понятия количественные градации могут быть представлены единичным мнением, частным отношением и всеобщей идеей. «Мнение» здесь обозначает процесс преобразования формального понятия через суждение и умозаключение. Это учение об элементах знания. Вторую градацию этой ступени Гегель называет объективностью или отношением, подразумевая под этим учение о внутренних и внешних связях между понятиями. Третья и последняя градация это учение об идее, которая и завершает логическую часть всей системы Гегеля. Идея это единство понятия и связующих его внутренних и внешних отношений. Она проходит через жизнь и познание и оканчивается чистой формой понятия, которую Гегель называет абсолютной идеей.

Завершает систему Гегеля учение о духе. Все предметы природы существуют в пространстве и времени, совместно и преемственно друг за другом. На высшей ступени развития природы выступает живой организм, который в человеке становится мыслящим духом, оставляющим позади себя природу и делающим все ее содержание своим предметом.

Учение о духе делится на три части соответственно трем качественным формам существования духа: на субъективный, объективный и абсолютный дух. Субъективный дух включает в себя на уровне всеобщего – душу, на уровне частного – сознание и на уровне единичного – дух, как таковой. Душа, по Гегелю, является предметом науки антропологии и включает в себя понятия природной души (природные качества и ощущения), чувствующей души (сновидения, различные виды психопатологии и привычки) и действительной души (язык и внешние выразительные реакции).

Сознание есть предмет изучения феноменологии духа, и включает в себя восприятие, рассудок, самосознание и разум. Сфера интересов психологии, в терминологии Гегеля, ограничивается областью явлений духа, которые распадаются на теоретический дух (созерцание, представление, память и мышление), практический дух (чувство удовольствия и неудовольствия, влечение и страсть) и свободный дух, который есть свободная воля и единство теоретического и практического духа.

Учение об объективном духе включает в себя на ступени единичного область права, на ступени частного – морали и на ступени всеобщего – нравственности. Учение об абсолютном духе включает в себя на ступени единичного – искусство, на ступени частного – религию и на ступени всеобщего – философию.

На уровне единичного субъективный дух, понимаемый, прежде всего, как воля, объективно реализует себя в категории права, т. е. в формальных предписаниях для общественной жизни. Возвращаясь же к самому себе в абсолютном, субъективный дух реализует себя как искусство, в виде соответствующих этому духу художественных произведений.

Таким же образом, частное субъективное сознание объективно порождает общественную мораль и, возвращаясь к себе в абсолютном, формирует религию данного общества. Последняя триада принадлежит ступени всеобщего. Субъективная душа, под которой в данном случае следует разуметь именно народную душу, т.е. совокупность привычек, языка, выразительных движений и тому подобных характеристик народной общности, объективно проявляет себя в нравственности этого народа. Возвращаясь к себе в абсолютном, субъективная душа находит себя в философии, которая всегда несет на себе национально типический отпечаток создавшего ее народа.

Свою философскую систему Гегель рассматривает как завершающее философское развитие науки в целом, абсолютное знание. «До этого пункта – говорит он – дошел мировой дух; последняя философия есть результат всех прежних, ничто не потеряно, все принципы сохранены» [7].

Таким образом, система Гегеля завершила развитие науки в рамках философской традиции. Создание этой системы, также как и системы Аристотеля в античности, не только стало вершиной развития мысли в русле философской традиции, но и закономерно обусловило последующий спад в ней рационалистических идей и расцвет иррационалистической философии. Однако, важнейшим следствием завершения эпохи рационалистической философии стал перенос акцентов в область позитивных, конкретно-научных исследований.

Создание всеобъемлющей философской системы оказало очевидное влияние на все дальнейшее развитие психологической мысли, не только определяя ее предмет и основные задачи, но и указывая логику связи с другими дисциплинами. Следует отметить и то, что систематическая форма изложения Гегелем своего учения стала для многих исследователей образцом для организации многих конкретных наук.

Вместе с тем, закончилась целая эпоха в истории европейской цивилизации. Теперь предстояли грандиозные перемены не только в культурной жизни, но смена самих основ прежнего мировоззрения, а, следовательно, и отказ от многих прежних принципов мышления в области политики и искусства, науки и экономики. Еще при жизни Гегеля мир захлестывает волна социальных потрясений - революций и наполеоновских войн - сметающих большинство пережитков предшествующей эпохи. Крепостное право и ничем не ограниченная монархия начинают осознаваться анахронизмом на всем протяжении европейского пространства от Гибралтара до Урала. Идея свободы, права на независимое мнение становится ключевым принципом жизни Европы в XIX веке, в полной мере определяя и направление научного мышления.

На смену, венчающему Гегелевскую философию, тезису о системном единстве мира неизбежно должен был выступить антитезис независимости познания мира самостоятельными, позитивными науками. (Уже при жизни Гегеля с предложением о преобразовании психологии в такую науку на базе использования математики выступил его соотечественник И.Ф. Гербарт [8], ставший после смерти Гегеля формальным претендентом на занятие его кафедры в Берлинском университете.) Тем не менее, дальше, следуя той же логике Гегеля, должна наступить эпоха синтеза наук и их объединение в новую суперсистему позитивного знания.

2015-10-13

2015-10-13 2679

2679