Величественное впечатление производит скульптура Древнего Египта, имевшая ритуальное назначение и связанная с культом мертвых. Представления египтян о вечной жизни предполагали существование не только бессмертной души, но и нетленного тела. Это привело к появлению обряда мумификации (бальзамирования) и к созданию статуй, которые фараон заказывал для погребения еще при жизни.

Характерными особенностями египетской пластики стали фризовое построение композиции, строгая ясность линий и четкость контура, предельно обобщенные объемы, знаковая выразительность силуэтов. Человек изображался в идеальном возрасте, то есть достигшим расцвета духовных и физических сил. Египетская скульптура строго подчинялась канону — своду правил, сложившихся в процессе художественной практики и закрепленных традиций. Так как скульптура была рассчитана на фронтальное восприятие, в передаче фигуры на плоскости сочетались анфасные и профильные элементы: голова и ноги повернуты в профиль, плечи — анфас, торс — три четверти.

|

|

|

Особенно строгие требования касались изображений богов и фараонов. Их легко можно узнать по росту, значительно превышавшему рост других участников композиции, в их внешнем облике невозмутимое спокойствие и уверенность в силе царской власти. Величественно восседает на троне фараон Аменемхет III. Поза фараона традиционна и канонична. Несомненно, перед нами образ волевого и сильного владыки, царствование которого было отмечено могуществом и благосостоянием страны. В заупокойной надписи о нем сказано так:

Особенно строгие требования касались изображений богов и фараонов. Их легко можно узнать по росту, значительно превышавшему рост других участников композиции, в их внешнем облике невозмутимое спокойствие и уверенность в силе царской власти. Величественно восседает на троне фараон Аменемхет III. Поза фараона традиционна и канонична. Несомненно, перед нами образ волевого и сильного владыки, царствование которого было отмечено могуществом и благосостоянием страны. В заупокойной надписи о нем сказано так:

Он — знание в сердцах,

Его глаза прослеживают каждого,

Он — солнце, видящее лучами своими,

Он освещает обе земли лучше, чем солнце.

Он дал Египту процветать лучше, чем Нил.

Он кормит идущих его путем.

Фараон

Аменемхет III. XIX в. до н. э.

ГМИИ им. А. С. Пушкина. Москва

Мастерски переданы индивидуальные черты: скуластое лицо, тяжелые веки, прикрывающие глаза, резкие складки по сторонам властного рта, четко очерченный подбородок. Контрасты света и тени на гладкой поверхности гранита усиливают выразительность образа.

В понятие «канона» входили также определенность позы (стоящие фигуры с выставленной вперед левой ногой, сидящие на троне или коленопреклоненные), четкая симметрия, пропорциональность и тщательная проработка всех деталей. Главная задача скульптора заключалась в достижении возможно более точного сходства с портретируемым. Его лицо должно было воплощать отрешенность от всего земного, безразличие к радостям и несчастьям при жизни. И действительно, каждая статуя смотрит в неведомую, бесконечную даль, в Вечность...

|

|

|

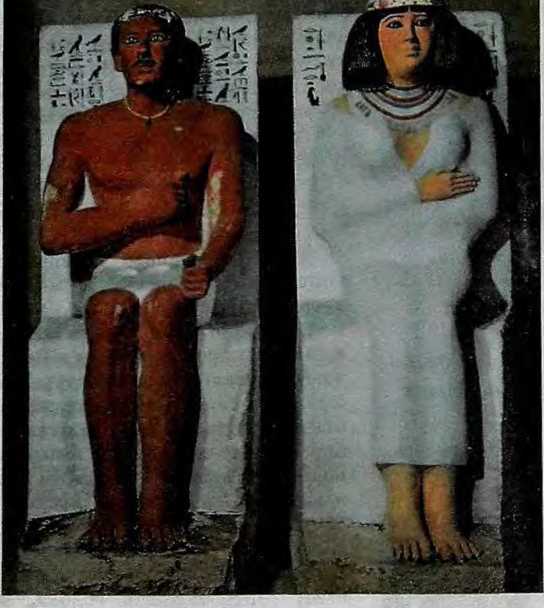

Существовала и традиционная окраска статуй: мужские фигуры имели темно-коричневый цвет, женские — желтый. Волосы всегда были черными, одежда — белой. Одежда мужчин состояла из короткой набедренной повязки, женщин — длинного, облегающего тело прямого платья на широких лямках. Материалом для статуй служили дерево различных пород или камень: гранит, базальт, песчаник, известняк.

Существовала и традиционная окраска статуй: мужские фигуры имели темно-коричневый цвет, женские — желтый. Волосы всегда были черными, одежда — белой. Одежда мужчин состояла из короткой набедренной повязки, женщин — длинного, облегающего тело прямого платья на широких лямках. Материалом для статуй служили дерево различных пород или камень: гранит, базальт, песчаник, известняк.

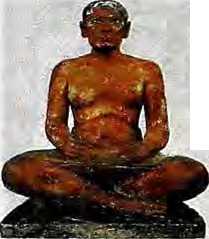

Скульптурный портрет писца Каи.

Середина III тыс. до н. э. Лувр, Париж

Совсем иначе изображали людей, всецело зависящих от власти фараона. На скульптурном портрете писца Каи из гробницы в Саккаре запечатлен сидящий, скрестив ноги, человек, готовый записывать каждое слово хозяина. На коленях лежит развернутый лист папируса, в правой руке кисточка для письма. Внимателен и зорок устремленный вперед взгляд писца, подвижны ловкие пальцы. Широко открытые глаза настолько искусно инкрустированы алебастром, черным камнем, серебром и горным хрусталем, что кажутся живыми. Он привык внимательно слушать, повиноваться и следовать наставлениям своего господина.

Совсем иначе изображали людей, всецело зависящих от власти фараона. На скульптурном портрете писца Каи из гробницы в Саккаре запечатлен сидящий, скрестив ноги, человек, готовый записывать каждое слово хозяина. На коленях лежит развернутый лист папируса, в правой руке кисточка для письма. Внимателен и зорок устремленный вперед взгляд писца, подвижны ловкие пальцы. Широко открытые глаза настолько искусно инкрустированы алебастром, черным камнем, серебром и горным хрусталем, что кажутся живыми. Он привык внимательно слушать, повиноваться и следовать наставлениям своего господина.

Царский сановник Каапер (оСельский староста»).

Середина III тыс. до н. э. Египетский музей, Каир

Исключительного совершенства в передаче портретного сходства и индивидуальных черт древнеегипетские мастера достигли в деревянной скульптуре. Когда в середине XIX в. во время раскопок гробницы в Саккаре была обнаружена деревянная скульптура представительного мужчины с посохом в руке, местные жители так и ахнули: «Это же наш сельский староста!» С тех пор ученые-египтологи называют царского сановника Каапера «Сельским старостой». Выполненная из нескольких кусков фигового дерева скульптура была раскрашена, глаза инкрустированы кварцем, а веки сделаны из меди. Лицо Каапера преисполнено чувства собственного достоинства, гордо поднята голова, взгляд устремлен вдаль.

В период Среднего царства активно развивалась мелкая пластика, связанная с погребальным культом. Тогда же был создан тип кубической скульптуры, когда тело сидящей фигуры по своей форме напоминало куб, голова — шар, а руки симметрично лежали на коленях или одна из них была согнута в локте. Позднее, в эпоху Нового царства, такой тип скульптуры получил широкое распространение.

Среди шедевров круглой скульптуры можно назвать изваяние супружеской пары царевича Рахотепа и его жевсы Нофрет из гробницы в Медуме. Каждый из них запечатлен в строго канонической позе. Фигуре царевича придан торжественный вид, его лицо индивидуализировано. Выступающие скулы, полные щеки, прямой нос, довольно толстые губы, выражение достоинства и величия на лице, прямая осанка и гордо поднятая голова — вот что сумел передать египетский мастер. На царевиче короткая белая повязка, на шее — нанизанные на белую нитку амулет серого цвета и яркая зеленая бусина, которые особенно эффектно выделяются на коричнево-красном теле.

Среди шедевров круглой скульптуры можно назвать изваяние супружеской пары царевича Рахотепа и его жевсы Нофрет из гробницы в Медуме. Каждый из них запечатлен в строго канонической позе. Фигуре царевича придан торжественный вид, его лицо индивидуализировано. Выступающие скулы, полные щеки, прямой нос, довольно толстые губы, выражение достоинства и величия на лице, прямая осанка и гордо поднятая голова — вот что сумел передать египетский мастер. На царевиче короткая белая повязка, на шее — нанизанные на белую нитку амулет серого цвета и яркая зеленая бусина, которые особенно эффектно выделяются на коричнево-красном теле.

Царевич Рахотеп и его жена Нофрет. Первая половина III тыс. до н. э. Египетский музей, Каир

Жест руки свидетельствует об особой причастности царевича к священному таинству.

В той же величественной позе запечатлена жена царевича. Мягкий округлый овал лица, миндалевидный разрез глаз, подчеркнутый контурной обводкой век, рельефно выступающий изгиб бровей, спокойный, уверенный взгляд, устремленный в вечность, передают женскую прелесть, достоинство и очарование. Сквозь белое платье с широкими лямками отчетливо проступает изящная фигура Нофрет. Тело покрыто желтой охрой, на ее фоне особенно выразительно ожерелье из бус сине-зеленого цвета. Пышная прическа перехвачена белой лентой с разноцветными розетками. Спинки кресел покрыты черными иероглифами. Ярко выделяясь на белом известняке, они выступают достойным декоративным обрамлением фигур.

В той же величественной позе запечатлена жена царевича. Мягкий округлый овал лица, миндалевидный разрез глаз, подчеркнутый контурной обводкой век, рельефно выступающий изгиб бровей, спокойный, уверенный взгляд, устремленный в вечность, передают женскую прелесть, достоинство и очарование. Сквозь белое платье с широкими лямками отчетливо проступает изящная фигура Нофрет. Тело покрыто желтой охрой, на ее фоне особенно выразительно ожерелье из бус сине-зеленого цвета. Пышная прическа перехвачена белой лентой с разноцветными розетками. Спинки кресел покрыты черными иероглифами. Ярко выделяясь на белом известняке, они выступают достойным декоративным обрамлением фигур.

|

|

|

4.2. Рельефы и фрески*

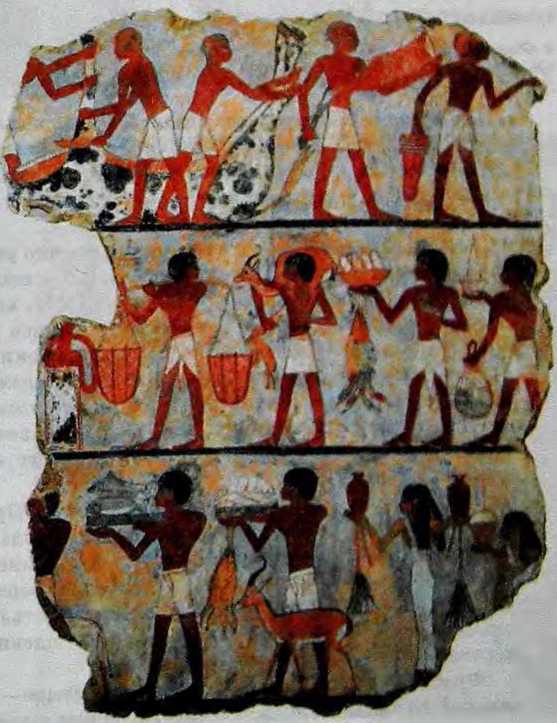

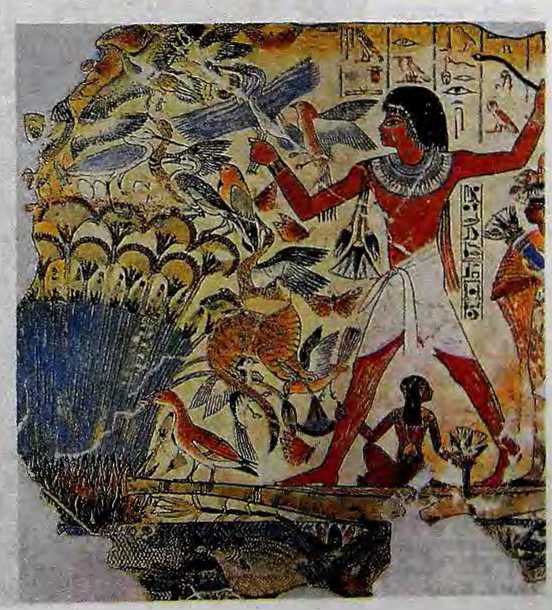

Заметное место в искусстве Древнего Египта занимали рельефные и фресковые композиции, с помощью которых декорировались внутренние и внешние стены заупокойных храмов, гробниц, обелиски и стелы. Их назначение определялось желанием прославить могущество погребенного владыки и обеспечить его благоденствие в загробной жизни. Создание рельефов и фресок также подчинялось строгим канонам.Композиции располагались таким образом, что фигуры и интервалы между ними давались в строго пропорциональном соотношении с общим архитектурным ансамблем. Фигура человека изображалась так, чтобы в профильном положении го ловы были полностью видны глаз, развернутые тыльной стороной ладони рук с пальцами одной длины. Такой способ изображения помогал наиболее выразительно показать каждую часть тела, избежать сокращений, а значит, сохранить целостность ног приятия образов. Пропорциональность — одно из важнейших требований канона. Каждая часть тела имела определенный раз мер. Социальные различия подчеркивались размером фигуры.

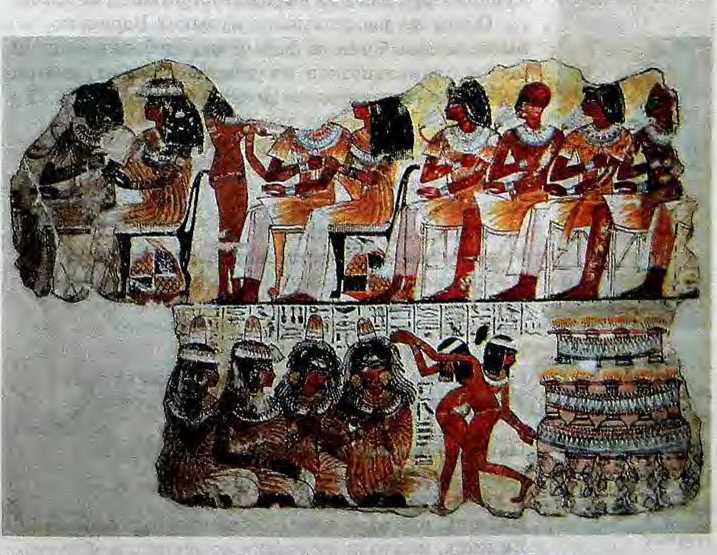

Повседневная

жизнь

египтян.

Фрески.

XV—XIV вв. до н. э.

Лувр. Париж

Как же осуществлялись росписи регистров (горизонтальных поясов стен храмов)? Египетские мастера чаще всего использони ли технику плоского рельефа, когда линия контура располагалась ниже фона плиты. Сначала подготавливали поверхность стены, а затем на ее выровненные участки при помощи режущего инструмента наносили контуры будущего рисунка. Фигуры детально и тщательно прорисовывались. Параллельными линиями обозначали складки одежды, волнистые пряди пышных париков, мелкие складки широких рукавов. При этом учитывали и источники освещения, благодаря которым достигался удивительный эффект тонкой вибрации поверхностей.

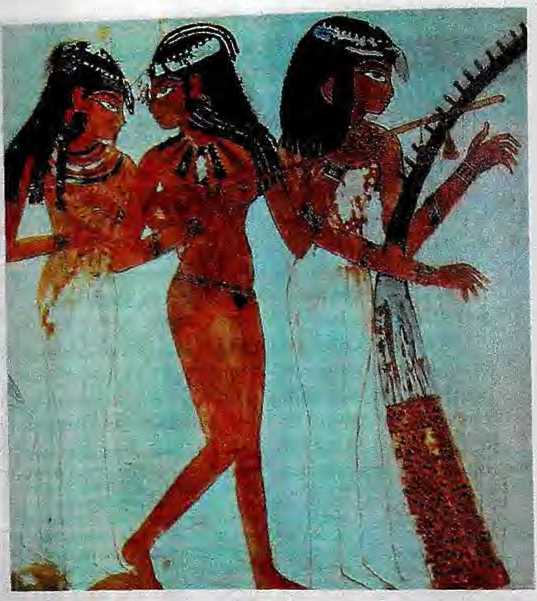

Музыканты.

Роспись из гробницы в Фивах.

XIV в. до н. э.

Рельефные и фресковые композиции обычно раскрашивались в цвета, имевшие символический смысл. В цветовой гамме преобладали сочетания нескольких цветов: желтого, коричневого, зеленого и голубого, но при этом они отличались многообразием оттенков. И сегодня композиции древнеегипетских мастеров вызывают наше восхищение. Например, белые одежды раскрашивались таким образом, что у зрителей создавалась полная иллюзия прозрачности ткани, сквозь которую просвечивает тело человека. На нежных женских лицах скользит едва заметный румянец...

|

|

|

Что же изображали на рельефах и фресках? Прежде всего это сцены загробной жизни, бальзамирования и оплакивания умерших, а также обряды, совершаемые над покойником при погребении. Четкими ритмичными рядами шествуют вереницы слуг, несущих дары покойному. С царственной важностью они ведут быков, их движения размеренны и непринужденны. Мы видим жертвенные столы, уставленные яствами.

Фрески и рельефы разделены на четыре—шесть поясов, каждый из которых заполнен изображением законченных по содержанию сцен. А все вместе они составляют единую композицию.

В эпоху Среднего царства появились новые сюжеты, отражавшие: во-первых, военную тематику — эпизоды сражений, бесконечных потоков пленных с захваченными трофеями; во-вторых, сцены из повседневной трудовой жизни египтян — охота в нильских зарослях, рыбная ловля, трапеза. Например, множество людей работает на полях и в садах, мужчины гонят быков, тянут за рога упрямого козла, несут в руках уток, разделывают тушу быка, грузят на спину осла плетеную корзину.

В изобразительном искусстве Нового царства происходят значительные изменения. Так, особенностями композиции стали особая эмоциональность, декоративная пышность, утонченность и изящество линий, резкая обводка сменяется мягкой прорисовкой. В них появляется большая свобода движений и ракурсов, яркость, изысканность цветовых сочетаний. Картины пиров и развлечений правителей позволяют судить о вкусах и моде египетского общества того времени. Мы видим очаровательных танцовщиц с высоко поднятыми над головой руками. Их смуглые тела украшены поясами, ожерельями и браслетами, а на головах — диадемы. Особое внимание уделяется точной проработке деталей одежды, украшений, пышных париков.

В изобразительном искусстве Нового царства происходят значительные изменения. Так, особенностями композиции стали особая эмоциональность, декоративная пышность, утонченность и изящество линий, резкая обводка сменяется мягкой прорисовкой. В них появляется большая свобода движений и ракурсов, яркость, изысканность цветовых сочетаний. Картины пиров и развлечений правителей позволяют судить о вкусах и моде египетского общества того времени. Мы видим очаровательных танцовщиц с высоко поднятыми над головой руками. Их смуглые тела украшены поясами, ожерельями и браслетами, а на головах — диадемы. Особое внимание уделяется точной проработке деталей одежды, украшений, пышных париков.

Композиция с животными и растениями. Роспись из гробницы в Фивах.

XV— XIV ее. до н. э. Британский музей, Лондон

Получает широкое распространение пейзаж с животными и растениями. Несмотря на то что египетские художники никогда не писали с натуры, им не откажешь в наблюдательности и прекрасном знании повадок животных. Изображение различных птиц и рыб так правдиво, что современные зоологи без труда определяют их виды. Нанося штрихи разного цвета по основному тону, художникам удавалось передать особенности оперения птиц, характерную окраску животных, пушистую кошачью шерсть. Художник с большим изяществом рисовал рыб, резвящихся в струях воды, диких уток и газелей среди пустынных скал, кошку, готовую броситься на добычу.

В целом стенопись царских гробниц, выполненная с тонким художественным вкусом и мастерством, напоминала яркий развернутый свиток папируса, который можно было «читать» точно так же, как и священные тексты.

В целом стенопись царских гробниц, выполненная с тонким художественным вкусом и мастерством, напоминала яркий развернутый свиток папируса, который можно было «читать» точно так же, как и священные тексты.

Сокровища гробницы Тутанхамона*

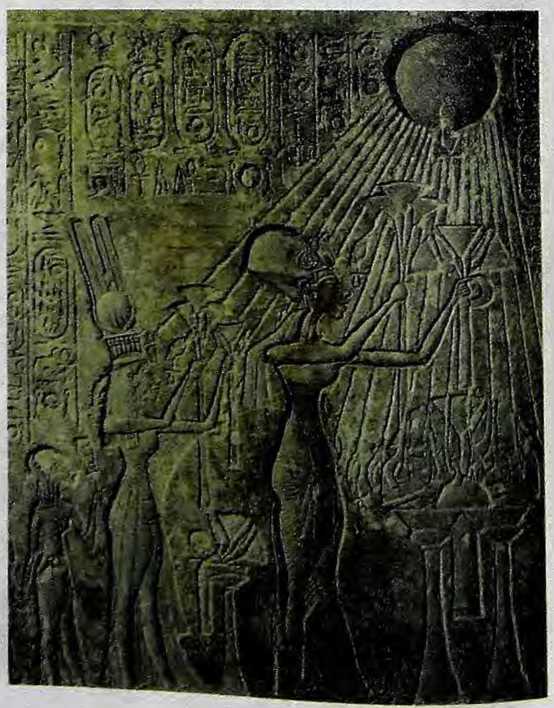

Поклонение богу солнца Атону. Рельеф из Амарны.

XIV в. до н. э. Египетский музей, Каир

Блестящей эпохой в развитии художественной культуры Древнего Египта считают так называемый амарнский период, главные достижения которого связывают с правлением фараона-реформатора Аменхотепа IV (1368—1351 гг. до и. который изменил свое имя на Эхнатон, что означало «угодный Атону». Результатом его религиозно-политической реформы стало запрещение многочисленных старых культов и введение единобожия — поклонения богу солнца Атону, обычно изображав шемуся в виде солнечного диска с расходящимися лучами. Эго был смелый и рискованный шаг со стороны фараона, выступив шего против могущественного фиванского жречества. Столицу из Фив перенесли в Ахетатон (селение, возникшее позднее на его месте, Эль-Амарна, и дало название оригинальному стилю в искусстве).

Амарнский период внес в изобразительное искусство большие перемены. Отказ от идеализации образов, точная иередача индивидуальных черт человека стали главными требованиями для художников. Наглядное представление об этом можно получить по скульптурным и живописным портретам Эхинтона. Известно, что фараон не обладал могучим телосложением, его наружность не очень-то соответствовала идеалу героического владыки. Он был болезненно худ, непропорционально сложен. Удлиненный овал лица, утяжеленная нижняя челюсть, маленькая голова на вытянутой шее, тонкие ноги, выпуклый живот вряд ли могли вдохновить художников. Не смея противиться канону, они создавали вполне реалистичный образ правителя. В этом можно убедиться, взглянув на рельеф «Поклонение богу солнца Атону», где царь выглядит почти комически.

Однако это не карикатура, а результат стремления художников более точно передать суть модели.

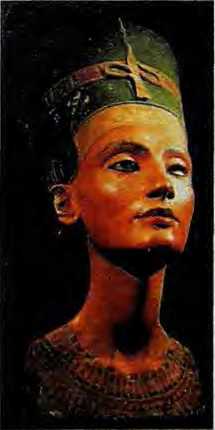

В конце XIX в. в 'Гель-эль-Амарие начались археологические раскопки, открывшие человечеству немало художественных ценное тей мирового значения. Подлинным шедевром, созданным в придворной мастерской Эхнатона, является портрет жены фараона царицы Нефертити «прекрасной ликом», «умиротворяющей солнце голосом сладостным. Именно так говорилось о ней и поэтических произведениях того времени. Ее скульптурный портрет, открытый в 1912 г. при раскопках немецким археологом Л. Вор хардтом, стал настоящим событием. Весьма красноречивой была и короткая запись в архивном отчете: «Описывать бесцельно смотреть!»

Нефертити XIV в. до н. э.

Нефертити XIV в. до н. э.

Государственные музеи. Берлин.

Действительно трудно описать словами одухотворенную хрупкость этого легкого, стремительного профиля, изумительного по выразительности женского лица, увенчанного голубой короной, изящество гибкой шеи, тонкость и женственность облика. Не могут не обратить на себя внимание почти ничем не нарушаемая симметрия, удивительное чувство меры в передаче пластических форм. Поистине царственная осанка, способная вызвать благоговейное преклонение и восхищение совершенством прекрасного облика. Перед нами не просто гордая царица, а некий женский идеал в более широком и вневременном смысле. Этот удивительный портрет, создавший новое представление о красоте, по праву занимает почетное место среди самых поэтичных женских образов.

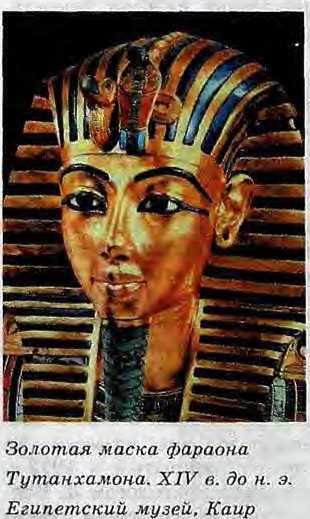

Со смертью Эхнатона не исчезли художественные нововведения и поиски своего стиля. Продолжателем дела Эхнатона стал его преемник Тутанхамон (1351—1342 гг. до н. э.), имя  которого сегодня широко известно благодаря археологическим раскопкам его гробницы в Долине царей.

которого сегодня широко известно благодаря археологическим раскопкам его гробницы в Долине царей.

В 1922 г. английский археолог Говард Картер (1873—1939) сделал сенсационное открытие. Ему удалось обнаружить знаменитые сокровища гробницы фараона, к счастью, не разграбленные к тому времени. Двенадцать ступеней вели к замурованной двери с печатью Тутанхамона. Каких только предметов здесь не было! Богато украшенные ложа, стулья, кресла, игральные столики, позолоченные колесницы, модели морских судов, расписные ларцы и сундуки, военное оружие, парадная посуда, большие и маленькие статуи, изображения животных...

В помещении погребальной камеры находилось несколько саркофагов, в последнем из которых покоилась мумия Тутанхамона, украшенная драгоценными камнями. Но самой замечательной находкой была золотая маска Тутанхамона, выразительно передающая черты фараона. Взгляд его широко раскрытых миндалевидных глаз устремлен в Вечность. Символы царской власти (изображение коршуна и змеи), полосатый головной убор с длинными спускающимися на грудь концами, инкрустация золотом, лазуритом, сердоликом и разноцветными смальтами — все передает величие и божественное происхождение фараона.

Несмотря на кратковременность амарнского периода, который длился всего 17 лет, он оставил глубокий след в истории мирового искусства.

Постепенно Египет теряет былое величие, но художественные традиции египетского стиля искусства полностью не исчезают. В наступившую эпоху Античности они «прорастают» в росписях Помпей. Интерес к самобытной культуре Египта вновь возникает в конце XVIII в. в связи с Египетским походом Наполеона Бонапарта. Во второй половине XIX в. к художественной культуре Египта обратятся французские художники-импрессионисты. Стилизация под египетское искусство будет и в России в эпохи классицизма (например, Санкт-Петербург, Павловск), эклектики и модерна.

4.4. Музыка, театр и поэзия*

Художественную культуру Древнего Египта невозможно представить без достижений в других областях творчества — музыке, театре и поэзии.

Египет был первой страной, где особенным почетом и уважением пользовались профессиональные музыканты. Без их участия не обходилось ни одно театральное действо, так называемые мистерии, в честь наиболее почитаемых богов. Особенно пышное музыкальное сопровождение сопутствовало культу бога Осириса, покровителя и судьи мертвых, который олицетворял умирающую и воскресающую природу. Его жизнь, смерть и воскрешение определяли основное содержание театральных действ. Главные роли обычно исполняли жрецы, но иногда и сам фараон принимал в них участие. Кстати, обучение музыке входило в программу обязательного школьного образования в Древнем Египте.

Музыканты и танцовщицы. Роспись из гробницы в Фивах. XV в. до н. э.

Музыканты и танцовщицы. Роспись из гробницы в Фивах. XV в. до н. э.

Несмотря на то что до нас не дошел ни один из текстов подобных театральных представлений и культовых богослужений, существует мнение, что начало театру с широким музыкальным сопровождением положил погребальный ритуал. В нем использовались диалоги между богами в исполнении жрецов.

Время не сохранило древних образцов египетской музыки, и, возможно, мы ничего не узнали бы о характере ее звучания, если бы не произведения других видов искусства. Настенные изображения в гробницах фараонов, бесценные строки поэтических произведений раскрывают интереснейшие подробности музыкальной жизни Древнего Египта, воссоздают картины музыкального быта этой страны.

Время не сохранило древних образцов египетской музыки, и, возможно, мы ничего не узнали бы о характере ее звучания, если бы не произведения других видов искусства. Настенные изображения в гробницах фараонов, бесценные строки поэтических произведений раскрывают интереснейшие подробности музыкальной жизни Древнего Египта, воссоздают картины музыкального быта этой страны.

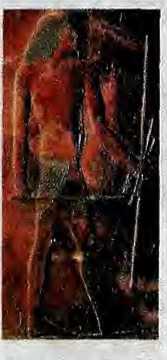

Деревянный

рельеф зодчего Хесира.

Ill тыс. да н. э. Лувр, Париж

На барельефах и росписях запечатлены группы танцоров и музыкантов: арфистов, флейтистов, певцов, объединенных в целые оркестры и хоры. Певцы хора обычно бьют в ладоши, а их пение сопровождается танцами. Изображения музыкантов позволили исследователям высказать мнение об использовании хейрономии, то есть специальной жестикуляции руками для выражения ритма и мелодии.

О чем же рассказывала музыка? Вероятно, это были гимны богам и фараонам, любовные песни, песни плакальщиков на похоронах. Вот, например, замечательная «Песня арфиста» (XXI в. до н. э.):

Следуй желаниям сердца,

Пока ты существуешь,

Надуши свою голову миррой,

Облачись в лучшие ткани,

Умасти себя чудеснейшими благовониями Из жертв богов.

Умножай свое богатство...

Свершай дела свои на земле Но велению своего сердца,

Пока к тебе не придет тот день оплакивания. Утомленный сердцем не слышит их криков

и воплей,

Причитания никого не спасают от могилы.

А потому празднуй прекрасный день И не изнуряй себя.

Видишь, никто не взял с собой своего достояния. Видишь, никто из ушедших не вернулся обратно.

(Перевод А. А. Ахматовой)

Все проходит, все подвластно смерти, от нее не спасут ни пирамиды, ни гробницы. А потому живи сегодняшним днем, пользуйся всеми радостями жизни и не думай о том, что рано или поздно всему придет конец...

Великолепно сохранившиеся фрески позволяют нам судить и о наиболее популярных музыкальных инструментах Древнего Египта. Самое почетное место среди них занимает арфа. Первые изображения этого музыкального инструмента относятся еще к эпохе Древнего царства, когда арфа по форме больше напоминала простой лук. Позднее, в эпоху Рамсеса Ш, арфу покрывали тонкой резьбой, золотом и черепаховой костью. Подножие инструмента украшалось символическими фигурами сфинксов, зверей, головами богов и богинь. Широко были распространены также флейты, систры (шумовые инструменты) и барабаны различных типов. В их сопровождении исполнялись гимны, песни, стихи и танцы.

2015-10-14

2015-10-14 3806

3806