Внешнее исполнение

Внутреннее волевое

действие

действие

Рис. 3. Психологическая структура волевого акта (по Маклакову А.Г.)

По мнению Маклакова А.Г., волевое действие начинается с осознания цели действия и связанного с ней мотива. При ясном осознании цели и мотива, вызывающего её, стремление к цели принято называть желанием. Влечение всегда смутно, неясно: человек осознаёт, что ему чего-то хочется, чего-то не хватает или ему что-то нужно, но что именно, он не понимает (состояния тоски или неопределенности). Из-за своей неопределённости влечение не может перерасти в целенаправленную деятельность. Поэтому влечение часто рассматривают как переходное состояние. Представленная в нём потребность, как правило, либо угасает, либо осознаётся и превращается в конкретное желание.

Следует отметить, что не всякое желание приводит к действию. Желание само по себе не содержит активного элемента. Прежде чем желание превратится в непосредственный мотив, а затем в цель, оно оценивается человеком, т.е. «фильтруется» через систему ценностей человека, получает определённую эмоциональную окраску. Имея побуждающую силу, желание обостряет осознание цели будущего действия и построение его плана. В свою очередь, при формировании цели особую роль играет её содержание, характер и значение. Чем значительнее цель, тем более мощное стремление может быть вызвано ею.

Желание не всегда сразу претворяется в жизнь. У человека иногда возникает сразу несколько несогласованных и даже противоречивых желаний, и он оказывается в затруднительном положении, не зная, какое из них реализовать, происходит борьба мотивов, которая заканчивается принятием решения о цели и способах действия.

Например, студенту необходимо готовиться к экзамену. Его интересует предмет (познавательный мотив), он намерен получить отличную оценку и хочет, чтобы преподаватель его особо выделил (престижный мотив). Эти три мотива имеют общую направленность, и поэтому борьбы мотивов не возникает. Под их влиянием формируется цель – обстоятельно подготовиться к экзамену. Внутренние конфликты здесь связаны с необходимостью выполнения трудного действия, с преодолением усталости. Потребуется много усилий для осмысления и запоминания сложного учебного материала, для рациональной организации деятельности.

Примеры разнонаправленных мотивов: 1)при большом интересе к предмету студент равнодушен к тому, какую оценку он получит. Следовательно, он может сосредоточить своё внимание на узком круге вопросов, увлечься частностями и не успеет повторить весь материал, и не получит оценку «отлично». 2)Если у студента есть сильное желание получить пятёрку, но нет интереса к предмету, то изучать его будет скучно и утомительно. 3)Возникает сильный мотив вообще вне учебной деятельности, например, посмотреть интересный фильм. В таких случаях студент начинает взвешивать «за» и «против» того или иного выбора, анализирует свои мотивы (что для меня важнее?) и возможности (смогу ли я успешно сделать и то, и другое?). Он отдаёт предпочтение то одному действию, то другому, сомневается, меняет решение, т.е. имеет место борьба мотивов.

Принятие волевого решения (заключительный момент борьбы мотивов) в значительной степени опирается на убеждения студента, на понимание им социальной значимости своего выбора. У одних преобладает склонность к рациональным решениям, другие следуют чувству долга. Задержка действия из-за нерешительности может продолжаться долго.

Принимая решение, человек проявляет решительность; при этом он, как правило, чувствует ответственность за дальнейший ход событий. Рассматривая процесс принятия решения, Уильям Джемс(1842-1910) выделял несколько типов решительности.

1. Разумная решимость проявляется тогда, когда противодействующие мотивы начинают

понемногу угасать, оставляя место альтернативе, которая воспринимается совершенно спокойно. Переход от сомнения к уверенности переживается пассивно. Человеку кажется, что основания для действия формируются сами по себе в соответствии с условиями деятельности.

2. В случаях, если колебание и нерешительность слишком затянулись, может наступить момент,

когда человек скорее готов принять неверное решение, чем не принимать никакого. При этом нередко какое-нибудь случайное обстоятельство нарушает равновесие, предоставив одной из перспектив преимущество перед другими, и человек как бы подчиняется судьбе.

3. При отсутствии побудительных причин, желая избежать неприятного ощущения

нерешительности, человек начинает действовать как бы автоматически, просто стремясь к движению вперёд. То, что будет потом, в данный момент его не заботит. Как правило, этот тип решительности характерен для лиц с кипучим стремлением к деятельности.

4. К следующему типу решительности относятся случаи нравственного перерождения,

пробуждения совести и т.д. В данном случае прекращение внутреннего колебания происходит из-за изменения шкалы ценностей. У человека как бы происходит внутренний перелом, и сразу возникает решимость действовать в конкретном направлении.

5. В некоторых случаях, не имея рациональных оснований, человек считает более

предпочтительным определённый образ действий. С помощью воли он усиливает мотив, который сам по себе не мог бы подчинить себе остальные. В отличие от первого случая функции разума здесь выполняет воля.

По мнению Маклакова А.Г., исполнительный этап волевого действия имеет сложную структуру. Прежде всего исполнение принятого решения связано с определённым сроком. Если исполнение решения откладывается на длительный срок, то при этом принято говорить о намерении исполнить принятое решение (поступить в вуз, получить образование и др.). Намерение по своей сути является внутренней подготовкой отсроченного действия и представляет собой зафиксированную решением направленность на осуществление цели. В волевом действии при существовании намерения можно выделить этап планирования путей достижения поставленной цели. При этом спланированное действие не реализуется сразу. Для его реализации необходимо сознательное волевое усилие – особое состояние внутреннего напряжения (активности), которое вызывает мобилизацию внутренних ресурсов человека, необходимую для выполнения задуманного действия. Поэтому волевые усилия всегда связаны со значительной тратой энергии.

Этот заключительный этап волевого действия, по мнению Маклакова А.Г., может получить двоякое выражение: в одних случаях он проявляется во внешнем действии, в других случаях, наоборот, он заключается в воздержании от какого-либо внешнего действия (такое проявление принято называть внутренним волевым действием).

Например, студент при подготовке к экзамену должен правильно организовать свою деятельность с учётом адекватной оценки сил и возможностей; строить свою деятельность в соответствии с планом (графиком) работы; обдумывать выполнение действия и их последовательность на уровне мышления и рисовать их в своём воображении; увеличению интенсивности волевых усилий способствуют повышенная активность субъекта, высокий тонус деятельности, коллективная работа. Снижению – усталость, утомление, страх перед неудачей, неверие в свои силы и др.

Таким образом, борьба мотивов и последующее принятие решения, а также исполнение принятого решения, по мнению учёного, являются важными моментами волевой деятельности человека.

Интенсивность волевых усилий прежде всего зависит как от внешних, так и от внутренних препятствий, на которые наталкивается выполнение волевого действия. Существуют и значительно устойчивые факторы, определяющие интенсивность волевых усилий: мировоззрение личности, проявляющееся в отношении к тем или иным явлениям окружающего мира; моральная устойчивость, определяющая способность человека следовать по намеченному пути; уровень самоуправления и самоорганизации личности и др. Все эти факторы формируются в процессе развития человека, его становления как личности и характеризуют уровень развития волевой сферы.

2. Функции воли

В таблице 1 приведены различные подходы к выделению функций воли.

Таблица 1

Функции воли

| по Иванникову В.А. | по Гамезо М.В. |

| 1. Побудительная и направляющая на достижение цели при преодолении трудностей. 2. Тормозная: сдерживание нежелательной активности, мотивов и действий, не соответствующих мировоззрению, идеалам и убеждениям личности. 3. Регулирующая: сознательная регуляция активности в затруднённых условиях жизнедеятельности. 4. Развивающая: волевая регуляция направлена на совершенствование субъектом своего поведения, деятельности, на изменение собственной личности. |

3. Физиологические основы воли

Волевые действия, как и все психические явления, связаны с деятельностью мозга и наряду с другими сторонами психики имеют материальную основу в виде нервных процессов. Волевая деятельность связана с равновесием возбуждения и торможения. При ослаблении процесса возбуждения у человека возникает апатия, при ослаблении торможения – большая активность.

Механизм волевого действия функционирует на основе первой и второй сигнальных систем. На основе временных связей между различными центрами коры мозга складываются и закрепляются самые разнообразные ассоциации и их системы, что и создаёт условия для целенаправленного поведения.

Особое значение в выполнении волевого действия играет вторая сигнальная система, осуществляющая всю сознательную регуляцию человеческого поведения. Вторая сигнальная система активизирует не только моторную часть поведения человека, она является пусковым сигналом для мышления, воображения, памяти; она же регулирует внимание, вызывает чувства и таким образом влияет на формирование мотивов волевых действий.

Регулятор волевой деятельности – лобные доли коры больших полушарий, которые обеспечивают удержание цели действий. В них происходит сличение достигнутого в каждый момент результата с предварительно составленной программой.

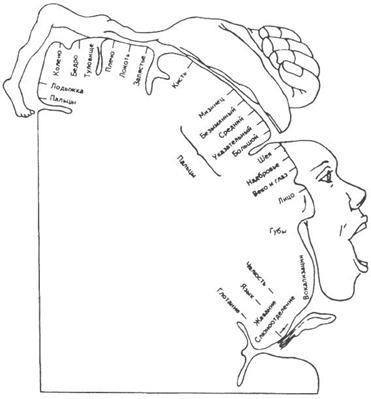

Материальной основой произвольных движений является деятельность пирамидных клеток, расположенных в одном из слоёв коры мозга в области передней центральной извилины и по своим размерам во много раз превышающих окружающие их другие нервные клетки. В пирамидных клетках зарождаются импульсы к движению, и отсюда берут начало волокна, образующие массивный пучок, который идёт в глубину мозга, спускается вниз, проходит внутри спинного мозга и достигает в конечном итоге мышцы противоположной стороны тела (пирамидный путь). Пирамидные клетки и нервные пути являются двигательным аппаратом коры головного мозга. В случае поражения тех или иных пирамидных клеток у человека наступает паралич соответствующих им органов движения. На рис. 4 изображена двигательная область коры головного мозга человека.

Рис. 4. Двигательная область корыголовногомозга человека

Ю. Куль выделил семь следующих волевых механизмов:

• Мотивационный контроль;

• Контроль внимания;

• Перцептивный контроль;

• Контроль активизации усилий;

• Контроль кодирования и оперативной памяти;

• Поведенческий контроль (Котова И. Б. и др. «Психология»).

Теории воли

Упоминание о воли можно встретить ещё у Аристотеля. Одной из широко известных теорий воли в философии XIX в. был волюнтаризм. Волюнтаристы (Шопенгауэр, Ах и др.) считали волю особой надприродной силой, которая определяет ход психических процессов и свободный выбор поведения. Они понимали волю как абсолютную свободу, не связанную с обществом.

Представители другой механистической теории воли (Ч. Ломброзо и др.) полностью отрицали свободу воли человека и полагали, что воля полностью зависит от обстоятельств, в которых находится человек (человек – безвольная игрушка природы).

В последние десятилетия развивается концепция, согласно которой поведение человека понимается как изначально активное, а сам человек наделён способностью самостоятельно выбирать формы поведения, адекватные познанным им законам природы и общества, а также собственному личностному смыслу (Франкл, В.А. Иванников и др.).

Воля обладает определёнными качествами: силой, устойчивостью и широтой.

Сила воли – степень возбуждения волевого усилия; обобщённая способность

преодолевать значительные затруднения, возникающие на пути к достижению поставленной цели.

Устойчивость воли – постоянство проявления в однотипных ситуациях.

Широта воли – количество видов деятельности, в которых проявляется воля.

Воля неразрывно связана с личностью и проявляется в следующих её качествах.

Волевые качества личности – это особенности волевой регуляции, ставшие свойствами личности и проявляющиеся в конкретных специфических ситуациях, обусловленных характером преодолеваемой трудности (В. М. Аллахвердов, С. И. Богданова. Психология). В табл. 2 приведена классификация волевых качеств личности.

Таблица 2

Классификация волевых качеств личности

(В. М. Аллахвердов, С. И. Богданова. Психология)

| Волевые качества личности | ||

| Целеустремленность | Самообладание | Морально-волевые |

| Терпеливость | Выдержка | Мужество |

| — | — | Самоотверженность |

| Упорство | Решительность | Принципиальность |

| Настойчивость | Смелость | Дисциплинированность |

Одна из классификаций (В.А. Иванников) выделяет три блока волевых качеств личности (см. рис. 5).

2014-01-25

2014-01-25 1644

1644