Любую деятельность можно рассмотреть как некоторое состояние между различными границами изменчивости. Так, любой согласится, что наиболее явными «полюсами» деятельности являются успех и неудача. Поразмышляйте над таким вопросом:

Какие признаки успеха и признаки неудачи есть в текущем состоянии деятельности Вашей организации?

Чтобы придать своему размышлению об этом конструктивный характер, проделайте следующее:

• Возьмите два листа бумаги

• На одном напишите «Признаки успеха»

• На другом - «Признаки неудачи»

• Проявите изобретательность при заполнении листов.

Чем больше признаков Вы найдете, тем глубже поймете ситуацию.

После этого попытайтесь определить:

К какому из этих полюсов ближе находится деятельность организации в настоящее время?

«Где»находилась деятельность в прошедшем месяце?

Вкакую сторону происходит изменение ситуации?

Если Вы приняли идею о полярности свойств в каждом состоянии естественного процесса, то теперь можно представить на наше рассмотрение еще одну «ось» анализа, еще одно диалектическое свойство естественных процессов, связанное с принципом полярности - тенденции

|

|

|

Для этого введем представление о том, что любое состояние изменяется, то есть все находится в непрерывном движении. В этом движении помимо собственно «движения» как изменения состояний, которое обычно заметно, есть нечто другое, что заметит не каждый тенденции изменений.

Под тенденцией изменений можно понимать совокупность активных факторов или, иначе говоря, возможностей, способствующих или

препятствующих изменений.

Из приведенного выше рисунка видно, что, чем ближе находится состояние процесса к одному из полюсов, тем активнее проявление свойств и, соответственно, влияние противоположного полюса. Про эту ситуацию можно сказать и так: в крайних состояниях то есть в состояниях, близких к границам изменчивости, необыкновенно сильны тенденции, способствующие «отталкиванию» процесса от этих границ. Природа как бы сопротивляется приближению естественных объектов к своим крайним состояниям. Она «желает» равновесия, которое возникает в центре пространства изменчивости. Это проявляется в том, что в каждом состоянии существуют противоположные тенденции в изменении свойств, причем в каждом состоянии одна из тенденций может преобладать.

Можно сформулировать правило:

| То, что находится в меньшинстве, обладает возможностями для развития, а то, что преобладает, находится в состоянии наименьших возможностей. |

В этом просто убедиться. Мысленно поместите одну бактерию в банку с питательным раствором и размышляйте: сначала еды много, а бактерия одна — это для нее рай, она начнет бурно размножаться. В конце процесса все наоборот: бактерий много, а еды мало. Тут и делу конец.

|

|

|

Древняя мудрость, выраженная в книге индийского «Махабхарате», часто демонстрирует закономерность такого вида. Так, человек, добившийся победы над другим, то есть оказавшийся на «вершине» успеха, всегда оказывается побежденным. Причем его поражение начинается именно в момент победы. Победа — это некоторая граница в отношениях с противником, а ‚следовательно опасная область состояний «Победитель побежден» — вот странный, но действительный закон природы. Всякий может убедиться: то, что находится в угнетенном состоянии, обладает максимальной возможностью для развития.

В этом смысле весьма показателен один эксперимент, проведенный «над» эволюцией группой отечественных биологов под руководством Л. 3. Кайданова. В течение пятнадцати лет (с 1966 года) они, образно говоря, пытались «развернуть эволюцию» обратную сторону, упражняясь над махами дрозофилами. Из рождавшихся популяций они отбирали для будущих наиболее слабых, наименее активных представителей, действуя вопреки естественному отбору, при котором, как известно, выживают сильнейшие. Наблюдения за мухами дрозофилами позволили проследить действие эволюционного механизма на четырех сотнях поколений живых организмов. По отношёнию к человеческой жизни это означает, что эксперимент, это «движение вниз по лестнице, ведущей от существования к небытию», длился около ста веков

Оказалось, что примерно через сорок поколений «отупевшая» и ослабленная человеком эволюционная волна, приблизившись к опасному рубежу, за которым наступало небытие популяции, «пену/то, приближение смерти, «остановила» свое падение — и деградация остановилась. Она остановилась на триста шестьдесят поколений, сопротивляясь разрушительной силе, исходящей от генетиков. Но самое удивительное происходило тогда, когда экспериментаторы освобождали некоторую группу гибнущей популяции от «генетического пресса» и выпускали ее в естественные условия; тогда она стремительно, через несколько поколений восстанавливала естественную жизненную активность. Некий «механизм жизни» гораздо быстрее, чем «механизм смерти» обращал природу в обратную сторону, возвращал жизненные процессы к равновесию. Вэксперименте Л. 3. Кайданова так происходило многократно.

Словом, природа «жаждет» равновесия.

То, что находится в равновесии, легко удержать, то, что еще не определилось, легко принимает любую форму (Лао цзы).

Из всего сказанного по поводу полярных свойств естественных процессов можно сделать такой вывод: популярности не противостоят друг другу, А дополняют друг друга до целого.

Далее мы найдем еще другие признаки дополнительности как фундаментального диалектического принципа. Но здесь, осваивая идею полярности, заметим только то, что не «борются», а «дружат». О борьбе противоположностей можно говорить лишь иносказательно, так как «борются», а дополняют друг друга. По этой причине не имеет смысла говорить и об уничтожении одной из них другою — противоположности есть, они дополняют друг друга в целом, перетекают друг в друга, образуя нескончаемое разнообразие свойств и состояний всех естественных процессов

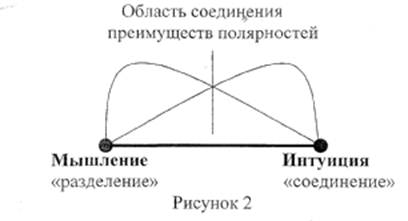

Умение находить эти особенности в естественных процессах имеет большое значение для многих областей деятельности человека. Рассмотрим всего лишь два примера о дополнительности мышления и интуиции и о дополнительности науки и религии.

Современный философ Карлос Кастанеда в своей необычной философии разделяет в окружающем нас мире две грани: мир, каким он является нам в наших представлениях, сформированных воспитанием, образованием традициями и предрассудками, то есть мир, каким мы хотим его видеть; и мир действительный, независимый от нашего желания. Действительный мир и представленный могут не совпадать и не совпадают, что знает каждый, кто хотя бы раз ошибался.

|

|

|

Знания о мире приобретаются нами в основном двумя способами: опытно - аналитическим и интуитивным. Примерно то же самое имеют в виду и те, кто выделяет такие способы понимания действительности, как рефлексия и эмпатия (вчувствывание).

Будем говорить о мышлении и интуиции как о двух особенных формах постижения бытия. Мышление усваивает мир через опыт и размышления над опытом (над своим опытом и чужим в виде теорий). Интуиция усваивает мир через озарения, откровения.

Как писал К. Кастанеда в своей книге “Сила тишины’’, в прошлом очень ценились люди, которые могли давать ответы на сложные вопросы без логических обоснований. Причем они не должны были объяснять, как они получали ответы на вопросы. Таких людей было немного, но сила их заключалась в способности проникать в сложные ситуации через интуицию. Существенно то, что научить кого-нибудь эту способу понимания было так, как человек или умел это делать, или не умел. Поэтому такой способ понимания не имел широкого распространения.

По мере усовершенствования методов ‚мышления стал появляться, утверждаться, распространяться и доминировать аналитический способ познания мира. В нём появились движения (например, от частного к общему, от общего к частному), структура (два “колена” восхождения, частное и т.д.) и многое другое. Тогда ценность “мыслителей’ выросла по отношению к интуитивистам. Метод получил быстрое распространение, поскольку, во-первых, оказался передаваемым от одного к другому и, во- вторых, стал единственным основанием достоверности истинности суждений. По сути, этот процесс является становлением научного метода и науки, которая сейчас рассматривается (в ней самой) как единственная сила, способная добывать истину

У мышления как метода получения знания о мире и как всякого естественного процесса есть сильные и слабые свойства. Сила этого метода понятна. Слабость состоит в том, что в мире, где все взаимосвязано, нельзя получить достоверное знание об отдельном объекте, выделив его среди всего остального. Информация о любом объекте никогда не бывает достоверной и полной. Всякое обобщение по такой неполной информации, неполному представлению является неполным.

|

|

|

Ни одно явление природы не может быть воспринято так, как оно есть на самом деле. Действительность недоступна нам, мы всегда имеем дело только с её проявлениями - с феноменами. «О самом существовании мы знаем только как о постоянном проявлении «неизвестного», — писал Герберт Спенсер в своей «Синтетической философии».

В этом можно просто убедиться, вспомнив хотя бы о том, что все люди смотрят на одно и то же, но кто-то делает открытие, а кто-то скучает.

Двое узников, заключенных в камеру/смотрят через решетку окна на улицу;

Какая ночь звездная! — говорит один.

Какая грязь на улице! — говорил другой.

Можно утверждать, что любое суждение об объекте наблюдения не является правильным, так как оно либо неполно, либо избыточно. В зависимости от этого исхода наблюдения любое рожденное мыслью суждение об объекте ущербно. 3аметим также, что мышление по своей сути — это разделение. Мы понимаем нечто посредством разделения объектов, сравнивая один объект внимания с другим, с тем, что знали раньше, с тем, что хочется. Через разделение возникает возможность обобщить, соединить, извлечь главное (для тех, кто может).

Красиво сказал почти об этом величайший философ нашего столетия Мартин Хайдеггер: «Мысль – всегда немного одиночество».

Механизм интуиции еще не раскрыт до конца. Но ясно, что в отличие от мышления, которое действует разделяюще, интуитивный способ постижения действительности интегральный Интуиция действует через неразделяющее проникание в существо объект. Словом, мышление и интуиция два полярных по свойствам способа понимания действительности.

К. Кастанеда дает вполне диалектическое разрешение этого противоречия: интуитивные решения следует проверять посредством мышления, а логические построения человеческого разума должна дополнять интуиция. Только тогда можно получить более достоверные знания о мире.

В таком же контексте можно исследовать противоречие между наукой и религией. Религия основывается на интуитивном озаренческом способе постижения тайн жизни и мира. Религиозная картина мира выстраивается из принципа «Я верю». Наука требует доказательств исходя из принятых в нёй со времен Б. Паскаля методов познания и принципа: «Существует только то, что может быть измерено». Сегодня религия во многом опирается на научный метод, доказывания, например, реальность библейских событий. Наука допускает, то есть «верит» в существование высших форм разума во вселенной и парапсихологических эффектов. Наука и религия - это «пара» в диалектическом смысле.

Позволим себе еще и такой пример. Если подойти к синтезу в паре«наука» и «религия» предельно формально, то следует представить на наше рассмотрение такую триаду:

Бог есть

Бога нет

Бог есть, но он совсем не такой, каким мы его себе представляем.

На свете живут люди, которые придерживаются и первого правила, и второго, и третьего, И это бесспорно. Как писал православный философ Протоиерей Валентин Свенцицкий: «В конечном итоге вера и неверие одинаково недоказуемы... <человеку> не надо доказывать, а надо раскрыть положительное содержание истины. И если непосредственное чувство подскажет ему, что это действительно истина — он ее примет».

Принцип гармонии.

«Невозмутимый строй во всем, Созвучье полное в природе; Лишь в нашей призрачной свободе Разлад мы с нею сознаем».

Идея гармонии как некоторого объективного правила различения происходящих событий волновала и волнует человечество многие века. Вот пример из недавнего прошлого:

«Крошка сын к отцу пришел, и спросила кроха: — Что такое «хорошо» и что такое «плохо?»

Приведем некоторые образцы интеллектуальных и духовных поисков норм, которые в разной степени отражают идею гармонии. Это хорошо показано у нашего соотечественника, талантливого социолога П. А. Сорокина.1

«История науки полна целым рядом таких норм, признаваемых

Идеалами. Сюда относятся «принцип счастьями пользы (гедонизм, эвдемонизм, утилитаризм), принцип любви (христианства) (Петражицкий), принцип императива (Кант), принцип жизни (Ницше, Гюйо), принцип общности (Бунд), принцип единства (Наторп), принцип солидарности (М. Ковалевский, Л. Буржуа и почти все современные французские социологи), принцип роста знания (Конт, Бокль, де Роберти), принцип общего благополучия (Геффдинг), принцип сбережения сил (Зиммель) и т.д.»

Один из наиболее понятных и точных подходов состоит в применении к этому вопросу принципа «золотого сечения», известного в глубокой древности. Возникновение понятия «золотое сечение» приписывают Леонардо да Винчи, который ввел его и точно определил как критерий гармоничности, существующий в природе. Леонардо да Винчи применил его в архитектуре, геометрии, искусстве и многих других сферах деятельности ума, в которых он успел проявить свою гениальность.

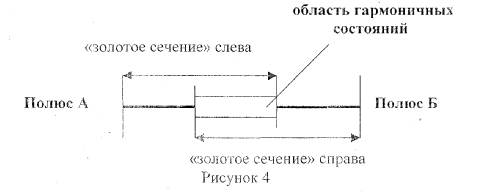

Если рассмотреть крайние состояния некоторого управляемого процесса как полюса, между которыми природой поддерживается его существование, то областью гармоничных состояний будет та, которая образуется границами "золотого селения", отстоящими от обоих полюсов.

В соответствии с принципом "золотого сечения", некоторая точка х тогда находится в «золотом сечении», когда делит отрезок, равный единице, на две неравные части в отношении 0,382:0,618=0,618. Иначе говоря, в «золотом сечении» некоторого отрезка меньшая часть так отно с ится к большей, как большая — ко всему отрёзку ''

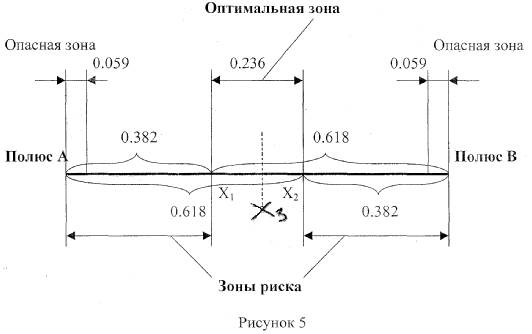

На шкале, образованной двумя полюсами, имеются две такие точки (х1 и х2). Назовем такую шкалу «пространством изменчивости естественных процессов».

Между этими точками и находится область «оптимальных» состояний некоторого естественного процесса или, можно сказать, объекта. Соответственно наличие в системе полюсов А - В области «оптимальных» состояний предполагает существование двух областей «риска», которые расположены симметрично по обе стороны от «оптимальной» области.

В каждой из областей «риска» по мере приближения к предельным состояниям "А" или "В" возрастает противоположная тенденция развития (“эффект отталкивания”, показанный на схеме стрелками).

Соответственно, в середине пространства изменчивости отсчёта имеется точка х3, в которой противоположные тенденции уравновешиваются. В этом состоянии, где свойства процесса уравновешены, о нем ничего нельзя сказать, кроме того, что все уравновешено. Это состояние неопределенности. Таким образом, в терминах качества гармонию можно определить как некоторое отношение противоположностей.

"То, что уравновешивает, друг друга — это тяжелое и легкое, то, что служит друг другу – это высокое и низкое, то, что следует друг за другом — это прошедшее и наступающее, и так без конца ".

В терминах количества гармонию определяют как "золотое сечение". В кибернетике часто в качестве некоторых количественных мер гармоничности используют критерии Парето, критерии на основе чисел Фибоначчи.

Гармония в таком выражении не число, а пространство; не нота «до» или «си», а аккорд всей октавы, не одна из октав, но все семь, открытые пианисту; не одна из лучших форм, но живое их сочетание; не один цвет, а полная радуга.

Выход состояний наблюдаемого процесса за пределы гармоничного отношения проявляется как нарушение равновесия, нарушение баланса. Динамически несбалансированные структуры разрушаются.

«Когда побеждены Движение и Инерция, торжествует Гармония. Когда же побеждены Гармония и Инерция, тогда берет верх Движение, а когда побеждены Движение и Гармония, тогда воцаряется Инерция.»4

Чтобы достичь гармоничности главных жизненных процессов, их необходимо уравновесить. Интенсивность излучения уравновешивается и дополняется поглощением; интенсивность материализации духового должна уравновешиваться интенсивностью одухотворения материального; проявление животного в человеке, его движение под влиянием инстинктов должно уравновешиваться движением вопреки этой природе, движением к высокому; мужское начало в семье должно уравновешиваться женским и так далее.

На шкале состояний, где мы определили область гармоничности, существуют еще две области, которые можно определить как области «опасных» состояний объекта. Приближение к таким областям грозит объекту разрушением. Это подобно приближению к предельной для человека температуре 42°С. Это подобно приближению к разводу семьи, когда последние аргументы для союза исчерпаны. Это подобно приближению к обрыву веревки с грузом, в которой остались «последние волоски»

Эти предельно малые области можно определить относительно половины длины отрезка прямой:0,5 - 0,382 = 0,118. (Поскольку в системе должна сохраняться симметрия (оба полярных состояния одинаковы в смысле роли в системе), то размер «опасной» области можно определить так:

0,118: 2 = 0,059. На рассмотренной модели эти области соединены с крайними состояниями.

В природе ситуации, связанные с «опасными» областями, встречаются довольно часто. Так, например, статистическая разница в долях рождаемости мальчиков и девочек составляет 0,059 — 0,060. «Опасности» в этом примере, вроде бы, никакой нет; но есть демонстрация некоторого закона природы. Например, чрезмерное преобладание мужского или женского начала может быть опасно для человечества.

2014-01-27

2014-01-27 662

662