Скульптура древнеегипетская

Скульптура древнеегипетская

|

|

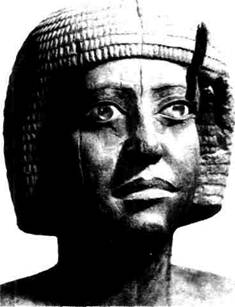

Мужская статуя. Фрагмент., 2563-2423 гг. до н. э.

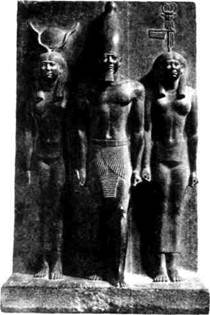

Фараон Микерин с богинями. Ок. 2580 г. до н. э.

статуях сидящих писцов столь же часто обнаруживается сходство с формой пирамиды (см. Кубическая статуя). Существует и родство внутренних закономерностей скульптуры и архитектуры. С. д. концентрируется на изображении в фас: вид в профиль или с иной точки зрения не вносит в нее ничего нового. Подчеркивая фас, скульптуру подчиняют строгой симметрии, исключая при этом динамику движения, но тщательно прорабатывая позу. Немаловажной особенностью С. д. является и обобщенная, без второстепенных деталей, обработка поверхности и силуэта. Этому немало способствует скрупулезно разработанный канон древнеегипетского искусства, получивший в области скульптуры едва ли не самое жесткое отражение. Фигуры, как правило, изображаются прямо стоящими, с руками, прижатыми к телу, с ровно поставленными ногами (или, в согласии с правилом, с выдвинутой вперед левой ногой). Камень, заполняющий пространство между торсом и конечностями, не удаляется, и фигура таким образом соединяется с фоном.

В канон С. д вошли несколько десятков общепринятых норм, касающихся размеров, поз, пропорций, материала, которые выбираются в связи с конкретным ритуальным предназначением статуи и социальным рангом модели. Культовая скульптура фараона, изображенного в полный рост или сидящим на троне, претерпела наименьшее количество изменений на протяжении всей истории египетского

искусства. Более гибкой и свободной оказалась трактовка скульптурного портрета, одного из самых замечательных явлений в культуре Древнего мира. Скульпторы начинали работу со снятия с лица гипсовой маски, которая в дальнейшей работе заменяла натуру. По мере исполнения замысла отбрасывалось все случайное, но неизменно сохранялись наиболее выразительные индивидуальные черты. Портретность передавалась, прежде всего, на уровне пропорций лица, на основе которых создавалось исключительно лаконичное в своей выразительности, утонченно стилизованное и обобщенное портретное изображение.

Индивидуализация в египетском портрете не имеет ничего общего с предельной натуралистичностью портрета в искусстве римлян. Тем не менее в канонизированном портрете с течением времени появляется все больше индивидуально неповторимых черт. Вершиной портретной скульптуры справедливо считается искусство амарнского периода, в частности работы Тутмеса.

Еще в период Древнего царства существовала специальная техника выполнения глаз: их рисовали краской либо инкрустировали, вставляя в углубление глазницы в собранном виде. В деревянную, каменную или металлическую рамку, образующую контуры век, помещали белый камень, изображающий глазное яблоко. Круглое углубление в центре заполняли смолой и черной краской рисовали зрачок. Смолу сверху покрывали

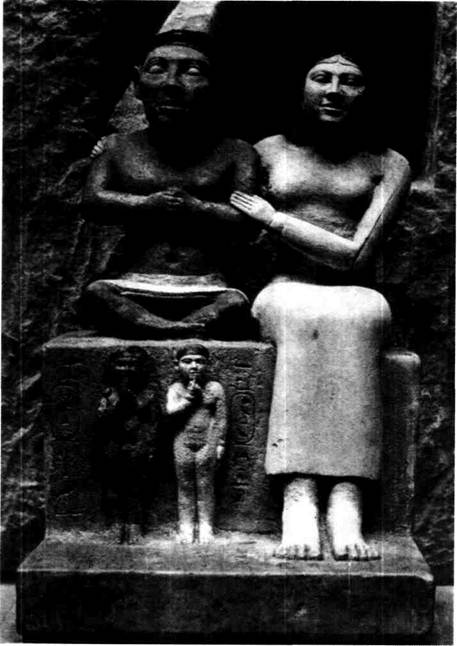

Карлик Сенеб и его семья. Ок. 2563-2423 г. до н. э.

круглым кусочком хрусталя. Этап «отверзания» глаз при изготовлении статуи фараона обставлялся ритуальными церемониями (ибо вставить глаза означало оживить изображение).

В период Среднего царства в искусстве скульптуры возникает большая свобода и стремление к передаче конкретной человеческой индивидуальности. В изображениях фараонов постоянно подчеркивается волевой, властный дух и твердость характера. В скульптурах находит отражение биография и возраст персонажа: правители периодически изображаются в течение всей жизни. Создается галерея образов: от царей-младенцев и воинов в расцвете сил до стариков. Образцом такого скульптурного жизнеописания являются изображения фараона Аменемхета III. Одним из лучших портретов эпохи Среднего царства считается также скульптура Сенусерта III, выполненная из гранита. Своеобразное сочетание каноничности и творческой свободы проявляется в изображениях частных лиц: таковы семейные портреты, статуэтки работающих людей (ушебти). Немалыми художественными достоинствами обладают и скульптуры вспомогательного назначения: маски и головы, служившие юразцами для мастеров при изготовлении монументальных статуй.

Скульптура Нового царства развивается по двум основным направлениям. Первое связано с поиском принципиально нового подхода к портрету. Этот

подход был найден мастерами Амарны. Поскольку в религии фараона-еретика Эхнатона всемогущим и главным считался только Атон-солнце, то было достаточно его изображения, чтобы указать на божественность правителя, сам же портрет, в резьбе или круглой скульптуре, становился попыткой достоверной и бережной передачи индивидуальных черт. Вторая группа памятников связана с сохранением традиционной нормативной статуи, с воссозданием канона во всей его строгости. Эта тенденция отличает искусство послеамарнской эпохи. Первые признаки нового, индивидуализированного подхода к скульптурному портрету появляются еще во время правления царицы Хатшепсут, чьи изображения виртуозно передают привлекательную внешность молодой женщины. Признание самостоятельной ценности красоты становится одним из главных эстетических завоеваний Нового царства. Скульпторы вновь обращаются к материалам, позволяющим делать тонкую обработку поверхности, детализированную роспись изображений. Возвращаются в обиход дерево, известняк, легко поддающиеся обработке и впитывающие краски. Изображение слегка стилизуется — уже в соответствии не только с каноном, но и с новым идеалом красоты: элегантной пластичностью позы, удлиненным и стройным силуэтом, мягкостью черт и выражения лица. При Эхнатоне к этому идеалу добавляется крите-

|

|

Голова Сенусерта. Ок. 1887-1850 г. до н. э.

Голова Тутанхамона на лотосе. 1358-1350 гг. до н. э.

2013-12-28

2013-12-28 830

830