Методическое указание по написанию курсовых работ по курсу «История государственных учреждений России» для студентов II курса историко-архивного отделения.

Список использованной литературы

Примечание

Заключение

ГЛАВА 3. РАЗВИТИЕ РУССКОГО ИЗРАЗЦОВОГО ИСКУССТВА НА ПРИМЕРАХ ТВОРЕНИЯ НАРОДНЫХ МАСТЕРОВ 15-18 ВЕКОВ

ГЛАВА 2. СОВРЕМЕННОЕ ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИЗРАЗЦОВ

ГЛАВА 1. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ИЗРАЗЦОВОГО ИСКУССТВА

Изразцы (ст.слав. "резать, проводить, делать черту"; отсюда образ, образец, образить — украсить) — керамические облицовочные плитки.

В отличие от плоского кафеля изразцами правильно называть рельефные плитки, которые в старину делали, отминая глину в деревянном коробе, имеющем в днище резной углубленный рисунок наподобие пряничной доски. На глине получался отпечаток в виде выпуклого рельефа. Отсюда и происходит название "изразец" (изрезанный).

В дальнейшем это слово распространилось и на древнерусские расписные изразцы, имеющие на обратной стороне коробчатый выступ — румпу8 — для лучшего крепления к стене или печи. Еще одно название — абращатый (резной, от абрис).

|

|

|

Изразцовое искусство восходит к строительным приемам Древнего Египта и Месопотамии. Самая древняя форма облицовочной керамики — глазурованные "гвозди" в глинобитной стене, разноцветные шляпки которых создают на поверхности зигзагообразный узор (2-я пол. 4 тыс. до н. э.). В Вавилоне глиняные стены облицовывали для прочности и красоты глазурованными кирпичами.

Керамические плитки использовали в архитектуре Византии, Равенны. Из Византии искусство облицовочной керамики перенесено на Русь — в Киев, Владимир. Яркие, "поливные" полихромные изразцы — непременная принадлежность архитектуры Персии, Турции, стран Средней Азии XIII—XVI вв. В искусстве Магриба (арабского Запада) и в испано-мавританской архитектуре глазурованные плитки называли зиллидж.

В Древней Руси XVI в., после монголо-татарского нашествия, много строили, восстанавливая старые города и храмы. Но искусство белокаменной резьбы владимиро-суздальской школы было утрачено. Замена белокаменных стен на кирпичные привела к идее декорирования быстрым и дешевым способом — рельефными кирпичами, отминая их в резных коробах. Вначале такие изразцы белили вместе со стеной — они имитировали белокаменную резьбу. Использовали и красные терракотовые плитки цвета обожженной глины. Известно, что в 1476 г. декоративные детали из терракоты применяли мастера псковской архитектурной школы. Изразцы покрывали самой распространенной тогда зеленой — муравленой — свинцовой глазурью. Но прозрачная глазурь на красном фоне глины давала грязноватый тон, поэтому стали использовать белый ангоб.

|

|

|

В начале XVII в. псковичи заимствовали из Западной Беларуси и Литвы (с 1569 г. объединенных с Польшей в Речь Посполитую) рецепты приготовления кроющих (опаковых) эмалей: желтых, белых, коричневых, синих, зеленых. Блеск и яркость рельефных полихромных изразцов позволили использовать их для наружного архитектурного декора. Изразцами облицованы Княжеские палаты в Угличе, постройки в Троице-Сергиевой лавре, Великом Устюге, Ярославле, Костроме. В Москве изразцами украсили храм Василия Блаженного (1555—1561; декор XVII в.), церковь Троицы в Никитниках (1628—1653), Крутицкий терем (1693—1694).

В интерьерах задавали тон облицованные изразцами печи. В России издавна существовали кирпичные беленые печи с лежанкой. В начале XVII в. в богатых московских домах устанавливали печи нового "башенного" типа, облицованные блестящими изразцами из Германии, Польши, Украины.

Появление ниш, выступов, раскреповок свидетельствует о барочных тенденциях. В русских печах эти мотивы трансформировались в городки, ажурные подзоры, точеные балясины1. Рельеф постепенно концентрировался на обрамляющих элементах, а сами плитки упрощались, делались плоскими и расписывались по белому ангобу зеленой, коричневой, желтой красками.

В Испании XVI—XVII вв. фаянсовые плитки, расписанные синим по белому, называли ацулеями (от арабск. azul — "синий"), в Португалии — азулежу. Русские мастера использовали мотивы традиционной резьбы и росписи по дереву, вышивки, набойки, лубка, малёвок.

В XVII—XVIII вв. все чаще заимствовали темы западноевропейских гравюр. Русский мотив заключали в барочное обрамление с картушами, волютами. Или наоборот — народный травный орнамент сочетали с композициями из "Иконологии" Ч. Рипы либо книги "Эмблемы и символы". Мастера использовали также популярные гравюры из "Описания Иерусалима" или иллюстрации Л. Бунина к букварю Кариона Истомина (1692—1694). Из гравюр голландских художников заимствовали восточные, китайские мотивы.

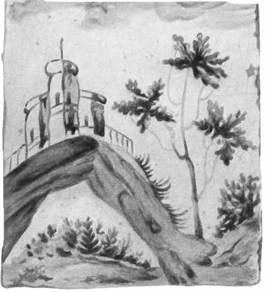

Пейзажные мотивы делфтских фаянсов также перерабатывали на русский лад. Причем если барочные обрамления претерпевали небольшие изменения, то пространственность пейзажа, типичная для западноевропейского искусства, заменялась привычным русскому мастеру "лубковым" решением.

С середины XVIII в. в связи с распространением моды на Классицизм расписные изразцовые печи постепенно вытеснялись белыми кафельными, декорированными легкой тонкой росписью либо рельефами "под антики". Многие из таких печей делали по рисункам архитектора Н. А. Львова (1751—1803). В XIX в. оригинальное искусство русских изразцов полностью угасает.

В Европу испано-мавританская керамика перевозилась по Средиземному морю через остров Майорку. Предполагают, что от названия этого острова и происходит слово «майолика».

В Западной Европе, после упадка в период средних веков, когда из посуды преобладали печные горшки, а для строительства керамика практически не применялась, возрождение керамического производства начинается с XV в. в Италии.

В эпоху итальянского Ренессанса (XV—XVI вв.) наряду с общим расцветом искусства высокого подъема достигает и художественная керамика. Ввоз испано-мавританских изделий в XV в. содействовал развитию местного керамического производства в городах Фаэнца, Сиена, Урбино и др., где изготовлялись различные расписные изделия — вазы, блюда, тарелки с изображением пейзажей, портретов, сюжетных композиций в орнаментальном обрамлении, т. е. сюжетная роспись, впервые после античности, стала господствующим видом декорировки изделий.

|

|

|

При этом яркая декоративность росписей сочеталась с большой жизненностью и характерной для всего изобразительного искусства Возрождения спокойной величавостью.

Произведения итальянских мастеров отличались композиционным совершенством и цветовой гармонией, точностью и ясностью рисунка. Изделия расписывались по слою необожженной эмали. Краска при этом глубоко впитывалась в эмалевое покрытие и поэтому никакие исправления не допускались. От живописца требовалась необыкновенная точность и тщательность в работе. Итальянскую майолику иногда называют «фаянсом», предположительно от названия города Фаэнца — одного из центров керамического производства.

Получила развитие и архитектурная декоративная майолика — цветные керамические вставки украшали общественные сооружения, дворцы и храмы. Впервые применили эту технику к рельефу и объемной пластике мастера из флорентийского семейства делла Роббиа (XV—XVI вв.). Широко известны рельеф «Мадонна с младенцем» Луки делла Роббиа и медальоны Андреа делла Роббиа с изображением спеленутых младенцев на фасаде Воспитательного дома во Флоренции. Лука делла Роббиа впервые в Европе применил для монументальных керамических изделий белую оловянную эмаль.

Итальянская майолика оказала заметное влияние на развитие майолики в других европейских странах, в первую очередь Германии и Франции.

В ряде Европейских стран получило развитие производство керамических изделий с плотным спекшимся черепком — «каменный товар». В Германии в конце XV — XVI вв. Получило широкое распространение изготовление печных изразцов, кружек, ваз с рельефным узором, покрытых соляной глазурью.

Особого совершенства этот вид керамики достиг в XVIII в. в Англии на предприятии Веджвуда.

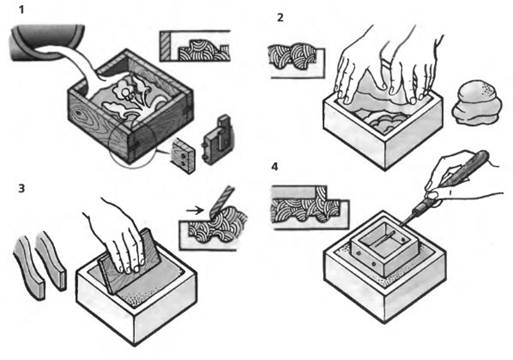

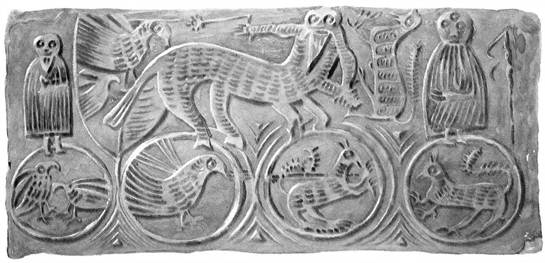

Рельефы были единственным украшением самых первых изразцов. На них изображались сцены охоты и битв, герои народных сказок, басен и былин, реальные и фантастические животные, персонажи славянской мифологии, среди которых чаще всего встречались Алконост — птица радости и Сирин — птица, символизирующая печаль.

|

|

|

Красные терракотовые изразцы оказались не совсем практичными, из-за пористости, материала: они пропускали угар в помещение, быстро грязнились и в конце концов могли стать совсем черными. Чтобы избежать этих недостатков, в XVII веке рельефные изразцы стали покрывать защитным слоем — глазурью. Наиболее широко были распространены муравленые плитки, покрытые зеленой глазурью.

Одетая поливными изразцами, печь не только была украшением жилища, но и намного лучше обогревала его, поскольку изразцовая облицовка увеличивает теплоотдачу. Комплекты изразцов для печей разного типа изготовляли специальные керамические мастерские.

Хотя изразцы в основном являются частью большой орнаментальной композиции, каждый из них в отдельности порой воспринимается как самостоятельное произведение декоративно-прикладного искусства. Специально разработанные отдельные изразцы или несколько изразцов, объединенные единой композицией, могут служить настенным украшением как в общественном здании, так и в современной квартире.

Если раньше для формовки изразцов применялись деревянные формы, то теперь керамисты стали отливать их из гипса по вылепленным из глины моделям. При осторожном обращении с гипсовой формой в ней можно отформовать до двухсот изразцов. Если же изразцов требуется больше, то заранее сразу изготовляют несколько одинаковых форм.

Лепку глиняной модели начинайте с плинтуса, или основания. Форма его может быть самой различной. Учебный образец изразца, который вы ведите на рисунке, имеет форму квадрата. Его размеры выбирают с учетом камеры муфельной печи, в которой будут обжигаться готовые изразцы. Верхнюю грань плинтуса тщательно выровняйте правильцем, вырезанным из листового металла или фанеры.

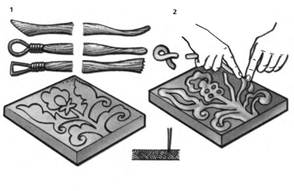

На выровненную поверхность плинтуса нанесите острым кончиком стеки контурный рисунок рельефа (Рис. 1.1). Затем вдоль контуров проложите на высоту предполагаемого рельефа скатанные из глины жгуты или нарезанные из пластины брусочки (Рис. 1.2). Заполните глиной пространство между наклеенными жгутами в пределах контуров и прилепите пальцами каждую деталь рельефа (Рис. 1.3).

Работая над деталями, постоянно следите за тем, чтобы конфигурация их позволяла гипсовой форме свободно отделяться от изразца, на рисунках показано, какие профили рельефа модели допустимы, а которых следует избегать. Вылепив все основные части рельефа, выберите стеками-петельками необходимые углубления. Одновременно с помощью стеки придайте деталям более четкую и выразительную форму. В завершение выгладите поверхность модели тряпочкой или губкой, смоченной водой.

Рис. 1. Лепка глиняной модели

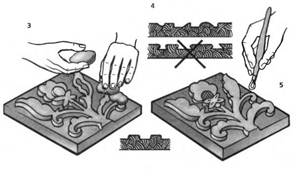

Готовую модель разместите в деревянной опалубке6 и залейте гипсовым раствором (Рис. 2.1). Его готовят из 7 частей гипса и 10 частей воды. В гипсовку, сделанную из половинки резинового мяча, влейте вначале воду, затем, помешивая, всыпайте постепенно гипс.

Следует еще раз напомнить, что гипсовый раствор сохраняет необходимую текучесть только 2—3 минуты. Через 7—8 минут он теряет пластичность, а через 15—20 минут окончательно затвердевает. Поэтому работать нужно четко и быстро.

Смочите глиняную модель чистой водой из пульверизатора до появления легкого блеска. Нанесите на нее тонкий слой жидкого гипса, внимательно следя за тем, чтобы все участки поверхности модели были полностью закрыты. Затем вылейте оставшийся гипс, заполнив опалубку до краев.

Как только гипс затвердеет, а это произойдет, как уже было сказано, через 15—20 минут, снимите опалубку и просушите гипс вместе с глиняной моделью в течение нескольких часов.

Освобожденную от глиняной модели гипсовую форму промойте чистой водой и окончательно просушите.

Рис. 2. Изготовление гипсовой формы

Хорошо просушенную гипсовую форму положите на стол и приступайте к заполнению ее длиной (Рис. 2.2). Вначале на все участки формы положите тонкий слой мягкой глины, вдавливая ее пальцами как можно плотнее в мельчайшие углубления рельефа. Затем постепенно накладывайте следующие слои, не переставая пальцами и ладонями уплотнять их. Когда форма будет набита глиной доверху, выровняйте правильцем верхний слой глины (Рис. 2.3).

Если вы лепите настенный изразец, то на этом его формовка закончена. При формовке печного изразца на его тыльную сторону нужно укрепить так называемую румпу (печники ее называют «рюмкой»). С помощью ее изразец крепится в печной кладке (Рис. 2.4).

Из глиняного пласта вырежьте четыре прямоугольных бруска одинакового сечения. На тыльную поверхность изразца нанесите стекой сетчатые насечки (для лучшего сцепления) и, смочив водой или жидкой глиной, прикрепите бруски так, чтобы они образовали квадратный ящичек, то есть румпу. В двух или четырех местах румпы просверлите небольшие отверстия. В дальнейшем в них будут вставляться металлические стержни из толстой проволоки, с помощью которых осуществляется крепление изразца в печной кладке.

Формовка окончена. Остается только подождать, чтобы изразец слегка подсох, и легким встряхиванием отделить его от гипсовой формы.

Отформованные изразцы сушат, а затем обжигают и расписывают.

''Русское изразцовое искусство – одна из замечательных отраслей народного творчества.

Изразцовые декоры, выполненные из отдельных изразцов или многоизразцовых клейм и фризов, создавали яркие цветовые акценты на фасадах храмов и светских зданий, придавали им живописность, праздничность и нарядность''.

Не лишенные сметки и художественного вкуса, гончары понимали, что печь, облицованная узорными изразцами, может стать украшением жилища. И ещё понимали они, что рисунок на изразцах должен, с одной стороны поражать воображение покупателя своей красотой и занимательностью, а с другой – быть доступным его пониманию. Значит, и рельефы на изразцах не имеют права быть разнородными, случайными, а должны связываться между собой какой-то единой линией, хотя бы сюжетной.

Первые изразцовые печи на Руси появились около 400 лет назад, в XVI веке. Изразцы, украшавшие их, называются «красными», так как сделаны из обожженной красной глины и не покрыты сверху ни эмалями, ни красками. Изображения на них рельефные и рассказывают о военных походах и осадах крепостей, конных выездах и соколиной охоте. А каких только сказочных чудовищ здесь не встретишь! Зверя «инрога» — лошадь с рогом на голове, лютого зверя «грива» — льва с орлиными крыльями, «китовраса» — кентавра. А рядом разгуливают журавли и под пальмами мирно отдыхают барсы. Печи с такими изразцами были большой редкостью, и до сегодняшнего дня ни одна из них не сохранилась. Однако в музеях много отдельных «красных» изразцов, найденных при археологических раскопках и строительных работах.

Рис. 3. Терракотовые плиты в поясе Троицкой церкви села Чашникова. Первая половина XVI века

Рис. 4. Красные изразцы из здания Афанасьевского монастыря в Ярославле. 1664

Красные изразцы можно разложить на пять групп. Надписи на некоторых плитках помогают определить названия групп.

Каждые пять кафлей3 мастер объединил единым сюжетом. Так, первая группа посвящалась штурму ''града Египта'' войсками Александра. На глиняных плитах изображались осажденная крепость и ее защитники; войска, идущие на приступ – пехотинцы, всадники, пушкари и сам царь Александр. На изразцах второй группы можно увидеть охотника, возможно того же Александра, с соколом, льва, барсов, журавля. Третья группа изображает сказочных чудовищ: ''китовраса'' – кентавра, зверя ''инрога'' – единорога – лошадь с рогами на голове, лютого грифа – льва с орлиными крыльями и козлиной мордой, семиглавого зверя, птицу Сирина.

Рис. 5. Красный изразец из декора церкви Николы Мокрого в Ярославле. 1665-1672

Рис. 6. Муравленые изразцы в декоре собора Троицкого монастыря в Муроме. 1642-1643

На остальных изразцах помещены государственный герб – двуглавый орёл и разнообразные узоры из акантов, пальметт и диковинных растений.

Ряды ''пятёрок'' могли располагаться в любой последовательности. Но, вероятнее всего, в центре помещались изразцы с гербом. Над ними или под ними, так чтобы удобно было разглядывать, располагались изразцы с картинками. А на самом верху и в самом низу шли ряды с узором из трав и цветов.

Весь этот калейдоскоп узоров, реальных и фантастических картинок, беспрестанно стоял перед глазами обитателей дома. Он привлекал к себе внимание, будоражил фантазию, порождая неосознанное желание узнать ещё что-нибудь о далёких и таинственных землях и странах.

Шли годы. На смену скромным «красным» пришли рельефные изразцы, покрытые блестящей зеленой поливой — глазурью. Они получили название «муравленых» и надолго прижились, украшая печи в царских палатах, в боярских покоях, в приказных избах. Первый изразец, покрытый зелёной поливой, известен как уроженец Пскова. Оттуда он пожаловал в Москву в первой половине XVII столетия. Полную силу зеленый (муравленный) изразец наберёт и в облицовке печей и в наружном керамическом уборе зданий лишь в середине XVII века.

Рис. 7. Муравленая плита в поясе барабана церкви Георгия со взвода в Пскове. 1494

Многоцветие в архитектурной керамике заявило о себе в Москве в середине XVI века, когда на некоторых московских, а так же в близлежащих городах появляются изразцовые изделия невиданной красоты и формы.

Но временем подлинного торжества русских изразцов стала вторая половина XVII века, когда расцветились они поливами зеленого, синего, желтого и коричневого цветов. И украсили уже не только печи, но и многочисленные соборы, церкви. До наших дней донесли эти здания свое великолепное убранство.

К этому времени окрепшее Московское государство начало возвращать себе западные земли, захваченные ранее польско-литовскими папами. Многие тысячи людей духовно тяготевших к своим русским братьям, переселились с этих земель в города Центральной Руси. Среди переселенцев оказалось немало отменных умельцев, оставивших замечательный след в развитии московских ремёсел. Вместе с московскими гончарами они так продвинули ''ценинное дело'' вперёд, что вторую половину XVII века можно было бы назвать золотым веком русского многоцветного изразца.

Изразцы XVII – XIX веков, украшавшие печи не только в царских и монастырских покоях, но и в домах купечества и зажиточных горожан были красочны и своеобразны.

Рис. 8. Муравленые изразцы «Малой руки». Середина XVII века

Рис. 9. Муравленый изразец из декора Троицкой церкви в Костроме. 1645-1650

''И рельефные, и гладкие, с синим, зелёным и многоцветным рисунком они несут в себе приметы новых времён, освоения опыта других народов и борения с некоторыми иноземными влияниями. При этом в их решении оставались неизменными чувство цвета, композиция, гармония и самобытность лучших отечественных изразечников''.

Изразцовые печи играли большую роль в украшениях интерьеров храмов, трапезных палат, парадных царских, княжеских и боярских теремов, а позднее в XVIII – XIX веках, и в жилых помещениях горожан и зажиточных сельских жителей.

В конце прошлого века над созданием изразцового убранства печей увлеченно работал художник М. Врубель. В усадьбе Абрамцево под Москвой по его эскизам и при непосредственном участии были построены замечательные печи — истинные произведения декоративно-прикладного искусства.

Русское изразцовое искусство, в котором широко отразились быт, обычаи и вкусы народа, было создано в большинстве своём безымянными народными мастерами резьбы по дереву, гончарами и живописцами, выходцами из ремесленной части населения в небольших гончарных мастерских, разбросанных по всей территории Русского государства.

Сюжеты для своих изделий мастера черпали чаще всего из окружающей их жизни, флоры и фауны, из легенд, преданий, из смежных отраслей прикладного искусства: резьбы по белу камню, народных мотивов вышивки, набойки и кружев.

Рис. 10, 11. Муравленые печные изразцы из Новодевичьего монастыря. 80-е годы XVII века

В развитии русского изразцового искусства не было чёткой последовательности в изготовлении различных видов изразцов. Например, во второй половине XVII одновременно выделывались терракотовые, муравленные5 и многоцветные изделия.

Истоки русского изразцового искусства следует искать в Древнем Киеве X – XI веков, Старой Рязани и Владимире XII века. При археологических раскопках в этих городах были найдены первые русские керамические изделия, покрытые прозрачными многоцветными глазурями.

Прерванное монголо-татарским нашествием, это производство возродилось через два с половиной столетия в Пскове и Москве. Муравленые изделия Пскова и московские терракотовые9 плиты XV века, многоцветные рельефы Дмитрова и Старицы XV-XVI веков – наиболее древние керамические изделия послемонгольского периода.

Красные терракотовые изразцы московские мастера начали вырабатывать в конце XVI – нач. XVII веков. В XVII веке производство красных, муравлёных и многоцветных рельефных изразцов распространилось по Центральной части Русского государства. Ведущее начало в эти годы принадлежало Москве, за столицей следовали Ярославль, Владимир, Калуга. В конце XVII – первой половине XVIII веков изразцовые производства организовались в Петербурге, Александровской Слободе, Троице-Сергиевом монастыре и в далёких от столицы городах: Балахне, Соликамске, Великом Устюге и Тотьме.

Все указанные производства имели свои чётки отличительные особенности.

Первыми начали делать новые изразцы белорусские мастера — в те времена много их бежало на Русь от польско-литовского гнета. Имена некоторых гончаров сохранили для нас документы: Игнат Максимов, Самошка Григорьев... Они-то и стали изготовлять изразцы самых разнообразных и необычных форм и размеров с незнакомым доселе для русских мастеров рисунком.

Рис. 12, 13. Рельефные изразцы из декора церкви Николы в столпах в Москве. 1669

Мастерская находилась в Новоиерусалимском монастыре под Москвой. Руководил ею белорусский мастер Петр Иванович Заборский. Он был «золотых, серебряных и медных и ценинных10 дел и всяких рукодельных хитростей изрядный изыскатель». Тысячи изразцов, созданных в этой мастерской, украсили величественный Воскресенский собор монастыря снаружи и внутри. То были изделия с самыми разными растительными узорами, с изображением херувимов, ангелов и львов. Но, кроме привычных плоских изразцов, здесь изготовляли целые изразцовые колонны и карнизы, оконные наличники и дверные порталы. При солнечном свете, а внутри — в колеблющемся пламени многочисленных свечей сверкающее убранство собора поражало современников своим великолепием.

Рис. 14, 15. Оконные наличники Воскресенского собора

В 1655 году Заборский умер. Похоронили его в монастыре, воздавая тем самым дань его заслугам. Другие же изразечники по царскому указу были отправлены в Москву, в Оружейную палату. Здесь лучшие мастера — ювелиры, кузнецы, резчики по дереву и кости, иконописцы — выполняли заказы царского двора. Отсюда и пошли вскоре в разные города Московского государства обозы с готовыми изразцами для украшения соборов и церквей, для облицовки печей в богатых домах.

Северное изразцовое производство началось в конце XVI века в Орле-Городке на Каме, одном из северных опорных пунктов в период проникновения русских на Урал и в Сибирь. После переноса в 1706 г. Орла-Городка на левый, более высокий берег Камы, изразцовое производство переместилось в Соликамск.

Рис. 16. Фрагмент изразцового фриза Богоявленской церкви в Соликамске. 1687

Начало балахнинского производства ориентировочно датируют второй половиной XVII века.

Печные изразцы Соликамска и Балахны близки по цветовой гамме и сюжетам. Они имели коробчатые румпы на протяжении всего периода существования этих производств.

Рис. 17, 18. Рельефные изразцы. 1754

Производство изразцов на реке Сухоне, в городах Великом Устюге и Тотьме были очень близки между собой: почти одинаковые цвета эмалей с характерной густой травянистой зеленью и отступающие от краёв высокие румпы. Рельефные изображения растительного и орнаментального характера этих производств сохраняются на протяжении всего XVIII – первой половины XIX столетия. Гладкие расписные изразцы выделывались в этих производствах очень короткий период, по всей вероятности, только в XIX веке.

Рис. 19. Рельефный печной изразец. Вторая половина XVIII века

Рис. 20, 21. Рельефные печные изразцы. Конец XVIII-первая половина XIX века

В Калужском изразцовом производстве использовались местные светлые глины с характерными для них красно-жёлтыми и серо-желтыми оттенками.

Производства Макарьевского монастыря на Волге и Александровской слободы узнаются по индивидуальным формам их румп.

Для петербургского производства организованного в 10-х годах XVIII века, характерны своеобразный профиль румпы и синяя роспись по белому фону гладкого изразца.

Во второй половине XVII века красные изразцы почти повсеместно были вытеснены более современными, муравлёными и многоцветными изделиями.

Техника изготовления зелёной свинцовой глазури, так называемой муравы, была известна ещё в глубокой древности. На Руси она впервые появилась в Древнем Киеве, а затем в конце XV века в Пскове.

В производстве муравлёной керамики Псков опередил Москву почти на полтора столетия, что явилось результатом более частых его политических и торговых связей с западными соседями. Тем временем и московские гончары выучились новому ремеслу. Первые муравлёные изразцы московского производства, дошедшие до наших дней, датируются 30-ми годами XVII века. Самые лучшие и красивые изразцы делал мастер Степан Иванов сын по прозванию Полубес. Среди изображений фрукты — яблоки, груши, виноград, диковинный ананас. Рядом нарядный узор, которому вскоре дали меткое имя «павлинье око». А вот полутораметровые евангелисты, напоминающие лукавых и коренастых русских мужичков. Не за это ли колдовское искусство получил Степан свое прозвище?

Сюжеты большинства ранних московских муравлёных изразцов имели много общего с изображениями их красноглиняных предшественников. Изразцы изготовлялись из светлых с сероватым оттенком, по всей вероятности, гжельских глин, имели, как правило, квадратные формы лицевых пластин с широкими рамками по контуру и коробчатые румпы. Формовка лицевой пластины и изготовление румпы производилась так же как и у красных изразцов, с помощью гончарного круга2.

Рис. 22, 23. Муравленые печные изразцы из Александровской Слободы. Последняя треть XVII века

Первые западные влияния наблюдаются в изразцах Никольской церкви (1665г.) в селе Урюпине под Москвой. Здесь наряду с узкорамочными ранними муравлёнными изразцами ''тарелями'' и ''шарами'' имеются изразцы с квадратной лицевой пластиной, но уже без контурных рамок.

Рис. 24. Общий вид и разрез «тарелки» в декоре Никольской церкви села Урюпина. 1665

В московских муравлённых изразцах 70-х годов XVII века продолжают преобладать квадратные формы пластин с изображениями стилизованных цветов, разнообразных птиц.

Хорошего качества изразцы вырабатывались в то же время в Александровской слободе.

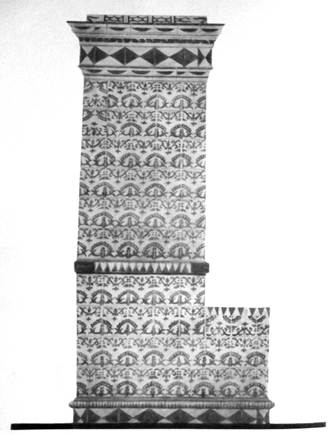

В фондах Александровского музея хранится около десяти различных типов изделий из облицовки печей, бывших в корпусе монастырских келий. Большинство из них имеют рельефные рисунки, которые переходят на соседние изразцы, образуя на зеркале печи композиции коврового характера.

Муравлённые изразцы продолжали выделываться и в первые годы XVIII века, но они потеряли выразительность изображений, сочность рельефа и вскоре были вытеснены новыми расписными изразцами петровского времени.

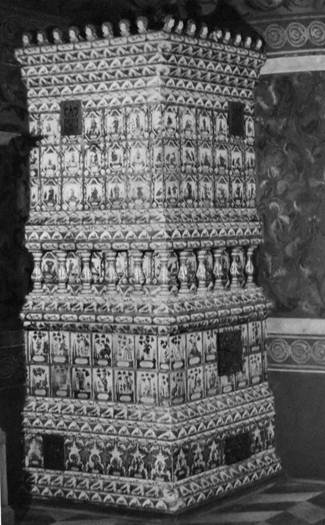

В начале XVIII столетия в связи с реформами Петра Первого быстро меняются вкусы и нравы высшего русского общества. Вновь строящиеся здания украшают затейливой лепниной, изразцам тут попросту не остается места. Они перебираются внутрь домов, преображая, как когда-то в XVI веке, только печи — подлинное украшение парадных залов и жилых комнат. Но как изменился облик этих печей! Теперь это изящное и стройное сооружение, украшенное колонками и стоящее на изразцовых ножках. Изразцы уже не рельефные, а гладкие, с росписью. Расписывали иногда синей краской, а чаще зеленой, коричневой и желтой.

Рис. 25. Расписной печной изразец. 10-е-20-е годы XVIII века

Рис. 26. Расписные печные изразцы. 10-е-60-е годы XVIII века

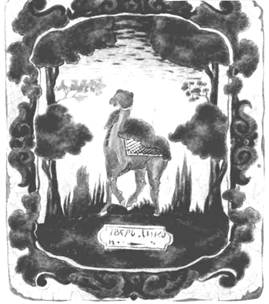

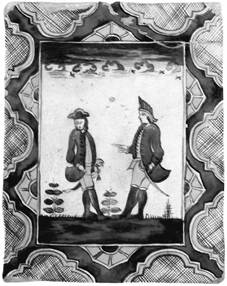

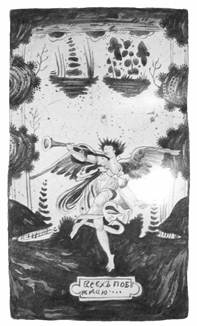

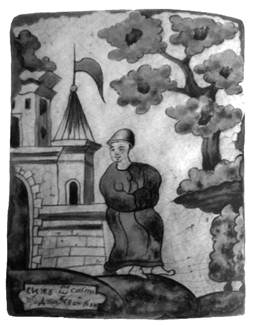

Рассматривать рисунки на этих изразцах так же интересно, как занимательную книжку с картинками. Рисунки часто сопровождаются поясняющими надписями. Неведомые живописцы поведали нам то назидательно, то с юмором, то грустя, то веселясь, о быте, нравах, обычаях и мечтах человека XVIII века. Причем человека именно русского. Куда девался суховатый рисунок западноевропейских изделий, давших новый толчок искусству изразца в России? Где обращенные к разуму словесные формулы, столь свойственные эпохе Просвещения? Изображения и подписи наивны, и сердечны, и гораздо ближе по духу народному искусству, чем популярным в то время в светском обществе аллегориям и «эмблематам». Здесь сцены домашнего труда — пилка дров, уборка овощей, посадка деревьев («Себе на потребу»); рядом путник с посохом («Путь мой далек»), уплывающие вдаль кораблики («Едем в путь»), грустные девушки, играющие на лютнях («Играю, а ладу не знаю»), и мужчины, поднимающие кубки с вином («Веселие мое со мною»). Забавны изображения «заморских» народов, отражающие присущее простому русскому человеку простодушное удивление перед иноземными «диковинами»: «гишпанский кавалер», «китайскойкупец», «арапьская баба». Мастера охотно рисовали животных: оленей («Елень дикая»), зайцев («Ото всех гоним», «В бегании смел»), собак («Ищу господина»), верблюдов («Вербуд дикий»)...

Рис. 27, 28. Расписные печные изразцы. Вторая половина XVIII века

Многоцветные рельефные изразцовые изделия появились в XV-XVI веках в близлежащих к Москве городах.

В Москве многоцветные рельефные изразцы впервые появились в Керамическом декоре церкви Троицы в Никитниках (1635-1653г.г.). Светлая жёлто-розовая глина, из которой изготовлены эти изразцы, характерна только для калужского производства, где, по всей вероятности, они и были выполнены. Вероятнее всего, что огромное богатство купца Никитникова дало ему возможность вызывать в Калугу белорусского мастера, которому были известны секреты изготовления цветных эмалей. Может быть это и было началом вовлечения белорусских мастеров в русское изразцовое производство, которое затем было расширено патриархом Никоном.

Производство рельефных многоцветных изразцов было организовано Никоном, настоятелем Иверского Святозерского монастыря, по соседству с обителью – в селе Богородицыне.

Здесь начали работать приглашённые им белорусские мастера, выходцы из тогдашних литовских земель. Белорусы привезли с собой секреты изготовления глухих оловянных эмалей четырёх цветов: белого, желтого, бирюзово-зелёного и синего. Кроме эмалей они применяли прозрачную поливу коричневатого цвета, которая на красном черепке изразца давала красивые коричневые оттенки. Новшеством была и прямоугольная форма лицевой пластины изразца, не применявшаяся на Руси до приезда белорусских мастеров.

При изготовлении новых изразцов ведущее начало продолжало принадлежать мастерам резьбы по дереву, и изготовлявшим формы, цветовые решения выполнялись гончарами. Изразцы одного рисунка, как правило, имели несколько вариантов раскраски.

Эти новые многоцветные изразцы, называемые ценинными или фряжскими, как нельзя лучше отвечали вкусам того времени. Они хорошо сочетались с пышным декором культовых и светских зданий, так называемым узорочьем, получившим широкое распространение в XVII веке.

В начале 70-х годов московская гончарная слобода переходит на изготовление многоцветных изразцов, и вскоре производства белорусских и московских мастеров тесно переплетаются между собой и становится трудно различимыми.

Рис. 29, 30. Расписные печные изразцы. Вторая половина XVIII века

В последней четверти XVII века многоцветные изразцы начинают изготовлять провинциальные производства.

Ярославские изразечники, минуя изготовление муравлёных изделий начали выделывать многоцветные изразцы. Они изготовляли в большом количестве изразцы – розетки, многоизразцовые клейма4, пояса, фризы и антаблементы. Рисунки розеток близки к московским, остальные изделия очень самобытны и отличаются от столичных как по рисункам изображений, так и по оттенкам эмали.

Во второй половине XVII столетия центром древнерусского интерьера стала изразцовая печь, а одним из главных элементов декора – изразцовое убранство церквей и колоколен.

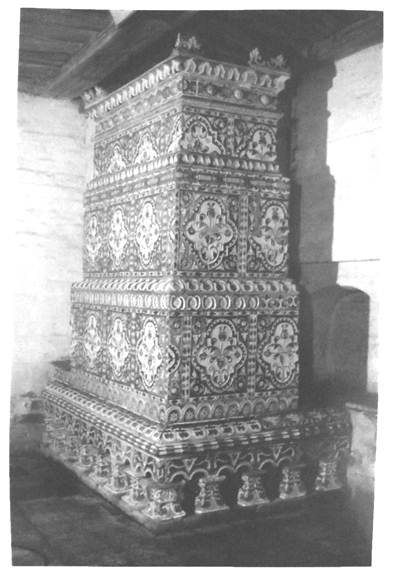

Рис. 31. Изразцовая печь. Москва. 80-е годы XVII века

Более того, многоцветная рельефная керамическая плитка, органично воплотив красоту и богатство, сделала изразцовый декор значимым элементом эстетических представлений человека того времени.

Многоцветные печи, облицованные рельефными изделиями, украшали во второй половине XVII века интерьеры храмов, трапезных, парадных царских и боярских палат.

Печи имели чётко выраженный ярусный характер. Каждый ярус складывался из нескольких рядов изразцов или многоизразцовых клейм. Ярусы разделялись профильными горизонтальными тягами. Цокольная и завершающие части печи складывались из более сложных по форме изделий: ножек, подзоров и городков.

В начале XVIII века в Москве и соседних с нею городах наружный изразцовый декор зданий выходит из употребления. Изразцы в эти годы используются только в интерьере. В провинциях, особенно далёких от столицы, изразцами продолжали украшать фасады зданий в течение почти всей первой половины XVIII века.

Рельеф изразцов XVII века был слишком крупен для печей жилых помещений, как правило, не больших в те годы. Это привело к тому, что московские гончары, а за ними и большинство провинциальных мастеров начинают вносить значительные новшества в производство своих изделий.

Московские изделия начала XVIII века близки к своим предшественникам: сохраняется многоцветность и рельеф изображения, высота которого постепенно уменьшается, а вскоре рельеф и совсем исчезает. Появляются сюжеты, которых не было, да и не могло быть в допетровские времена. Сохранились изразцы с портретами, ярко отразившие введение Петром I новой моды на одежду и причёски.

В первой половине XVIII века изготовлялись изразцы с небольшими рельефными медальонами с примитивной одноцветной росписью.

Размеры медальонов постепенно увеличивались, усложнялась на них роспись, которая стала захватывать в некоторых изделиях всё свободное от медальона поле изразца. Во второй четверти XVIII века на медальонах начинает появляться сюжетная роспись, а иногда и подписи, размещённые на свободном от росписи поле медальона.

Балахнинское изразцовое производство в начале XVIII века было близко к московскому. Ранние изделия не имели росписи, затем она появилась в виде скромного рисунка и, постепенно усложняясь, перешла за пределы рельефных медальонов.

Рис. 32, 33. Расписные печные изразцы. Вторая половина XVIII века

Совсем иным путём шли мастера Великого Устюга. Они в течение всего XVIII века выделывали многоцветные изразцы с рельефами орнаментального и растительного характера. Роспись на изразцах совсем не применялась. Начало производства в Великом Устюге в 30-40-е годы XVIII века. Ранние изразцы имели темный фон, чаще всего зелёный и светлые орнаменты. Для изразцов конца XVIII века первой половины XIX века характерны белый фон и темные орнаменты.

Красочные печи Великого Устюга делились по высоте на несколько ярусов, сложенных из 2-х, 4-х, 9-ти изразцовых клейм. В их рельефных рисунках мастера достигали большого совершенства.

В первой четверти XVIII века в русском изразцовом искусстве появились большие новшества: начали изготавливать гладкие живописные изразцы. Инициатива изготовления их принадлежала Петербургу.

Петр I, начиная строить заложенный им в 1703 году город, принимает личное участие в организации производства печных изразцов нового типа.

Дельфтская расписная керамика, с которой он познакомился во время своего путешествия в Голландию, должна была, по его настойчивым требованиям, заменить древние многоцветные изразцы. В 1709 году Петр послал двух пленных шведов в Ново-Иерусалимский монастырь для организации там производства гладких расписных изразцов. Сделанные шведами образцы не получили одобрения. Вероятно это и послужило поводом для посылки русских мастеров в начале 10-х годов XVIII века в Голландию для обучения их кафельному делу. Обученные в Голландии русские гончары в совершенстве овладели техникой иноземной росписи.

В Дворце–музее Петра I и дворце Меньшикова на Васильевском острове сохранились первые печи, облицованные расписными изразцами нового типа. Они были изготовлены на кирпичных заводах Петербурга, обученными в Голландии мастерами, которые именовались не мастерами, а живописцами. Ведущее начало при изготовлении изразцов теперь стало принадлежать не мастерам резьбы по дереву, а живописцам. Для изготовления гладких печных изразцов, которые всё чаще называют кафелями, уже не требовалась резная деревянная форма, как это было в прошлом веке. Их ровная поверхность покрывалась белой эмалью,, затем на неё наносилась роспись, и изразец обжигался. При вторичном обжиге (а первый раз изразец обжигался до нанесения красок), происходило расплавление эмалей и одновременное вплавление росписи.

Ярусная структура печей XVII века сохранялась, а многоизразцовые клейма уступили место гладким изразцам с сюжетной росписью.

Во многих сюжетах этих изделий сказываются иноземные влияния, особенно в изображениях зданий и парусных судов.

Новшествами в этих печах являются украшения средних ярусов расписными колонками и постановка печей на точеные дубовые ножки.

Мастера древней столицы не могли остаться в стороне от петровских нововведений и начали тоже вырабатывать гладкие с синей росписью изразцы. В росписи и сюжетах этих изделий голландские влияния очень незначительны. Один из видов московских изразцов с синей сюжетной росписью и пояснительной надписью бытовал довольно долго, особенно в провинциальных городах.

Пути петербургских и московских гончаров довольно быстро разошлись. Одноцветная синяя роспись, видимо не отвечала вкусам древней столицы, и её мастера вновь перешли на полихромию. Приблизительно в 40-х годах XVIII века в Москве складывался новый тип многоцветных изразцов с сюжетной росписью. В середине и во второй половине XVIII столетия они вырабатывались по всей центральной части России. Эти новые многоцветные расписные изразцы имели прямоугольную форму лицевой пластины (16-18х21-23 см.) и отступающую от краев румпу. Изразцы расписывались глазурями 5 цветов: белого, желтого, коричневого, зелёного и синего. Белым покрывался, как правило, фон изразца. Большинство изразцов имело 3-х цветную роспись. Во второй половине XVIII века одновременно изготовлялись два варианта многоцветных изразцов с сюжетной росписью: с пояснительными подписями и без них.

Рис. 34. Изразцовая печь. Москва. 80-е-90-е годы XVII века

Роспись этих изделий не выходила за пределы лицевой пластины изразца. Обрамления были очень разнообразны, начиная от простых узких каёмок и кончая широкими и сложными по рисунку. Исключением были изразцы с изображением цветов, которые, как правило, не имели обрамлений.

Сюжеты росписей на изразцах были разнообразными: мужчины и женщины в костюмах XVIII века и в античных одеждах, ''заморские народы'', всадники, воины, охотники, домашние животные, звери, птицы, разнообразные цвета; много сценок из городской и сельской жизни, а также бытового, нравоучительного, любовного и шуточного характера. Изредка встречались легкомысленные, а иногда и непристойные сценки. Не менее интересны и подписи под сюжетами. Они носят чаще всего пояснительный характер. Много изречений народной мудрости и поговорок. На изразцах с ''заморскими народами'' имеются подписи: ''Апонская госпожа'', ''Китайский купец'', ''Кавалеры испанские''. Под изображениями животных, птиц и цветов: ''Елень дикая'', ''В одном беге смел'', ''Познают мя от кохтей'', ''Пою печально'', ''От гласа погибаю'', ''Дух мой сладок'', и много, много других, не менее интересных и забавных.

Рис. 35, 36. Расписные печные раппортные изразцы. Вторая половина XVIII века

Характерной особенностью печей XVIII века была неповторяемость сюжетов настенных изразцах печной облицовки. Повторялись только изразцы с изображением отдельных предметов в виде ваз, плодов, букетов.

В 60-70-х годах XVIII века количество различных изделий печного набора увеличивается. Начинают выделываться печные изразцы раппортного и коврового типов. Сложные по форме изделия изготавливаются для завершения и угольной части печей. Появляются свободно стоящие колонки.

В конце 60-х годов XVIII века появились печи Калужского производства, значительно отличающиеся от предыдущих как своей формой, так и росписью на изразцах. Печи напоминают небольшие архитектурные сооружения с чёткими горизонтальными членениями. Роспись изразцов носит барочный характер, некоторые сюжеты размещаются на нескольких изразцах. В верхнем ярусе находятся карнизные детали ярко выраженного барочного характера.

Рис. 37. Изразцовая печь. Москва. Вторая половина XVIII века

Во второй половине XVIII века много выделывалось расписных изразцов с изображениями цветов. В отличие от примитивных и стилизованных цветов на рельефных изделиях, изображения цветов на расписных изразцах более реалистичны и красочны.

В середине второй половины XVIII века начали выделываться раппортные7 изразцы, на которых сюжеты размещались на 2-х, а чаще на 3-х поставленных в ряд изделиях. Они выделывались с пояснительными надписями и без них. На некоторых раппортных изразцах подписи заменялись кавычками. Они предшествовали более поздним изразцам без подписей.

В течение всей второй половины XVIII века почти все керамические производства выделывали в больших количествах расписные изразцы с сюжетами без подписи, рисунки которых не выходили за пределы лицевой пластины изделия. Они отличались от своих предшественников середины века более сложным рисунком декоративных рамок.

В 80-х годах XVIII века повсеместно начинают выделывать расписные изразцы с упрощёнными сюжетами. Опять появляется синяя роспись по белому фону. Этими изразцами облицовывали более простые по своим формам печи. Это был первый этап к переходу изготовления более упрощенных и дешевых изделий для печей следующего столетия.

Рис. 38, 39. Расписные печные изразцы. 20-е-30-е годы XIX века

Одновременно выделывались и более сложные изразцы с крупной синей росписью. Из них складывали композиции из больших ваз, корзин с цветами, венков, гирлянд, которые размещались на центральной части печного зеркала. Более богатые печи украшались колонками, нишами и сложными по форме завершениями.

Гибкое, быстро перестраивающееся производство, не прекращающийся спрос на изделия, покровительство сильных мира сего обеспечивала ему органичное существование в этом столетии.

XIX век не внес ничего нового в историю народного изразцового искусства. Чётко прослеживается спад того взлета, который был достигнут в расписных многоцветных изразцах в третьей четверти XVIII века. Сюжеты начинают постепенно упрощаться, тона эмалей11 теряют прежнюю яркость. В первой четверти XIX века вновь появляются многоцветные изразцы с пояснительными надписями, но они бытуют очень короткое время, уступая место изделиям с упрощенной росписью.

Широкое внедрение изразцовых печей в дома зажиточного городского и сельского населения требовало более дешевых изделий, не чуждых вкусам новых потребителей.

В сюжетах этих изразцов находят отражение события окружающей жизни, исчезают аллегорические сценки, поучительные надписи, идилистические пейзажи в пышном обрамлении. Персонажи больше не облекаются в античные тоги и экзотические одежды: в их костюме обстоятельно передаются характерные бытовые детали. Таково, несколько условное, но в достаточной мере точное изображение уланов и гусаров в формах 10-20-х годов и людей в костюмах 30-х-40-х годов XIX века на изразцах того времени, хранящихся сегодня в музее-заповеднике ''Коломенское''. Печи, облицованные цветными изразцами с несложной росписью, делали дом уютнее, жизнерадостнее. В таких изразцах ещё сохранились традиции непосредственного, самобытного народного творчества. Однако и в этой росписи происходили определённые перемены. Изменился сам тип росписи: сочная живопись уступала место сухому графическому рисунку, стал преобладать холодный голубой цвет в сочетании с желтым и коричневым, наконец, нарядное орнаментальное обрамление сменилось узенькой строгой каймой.

Рис. 40. Изразцовая печь. Великий Устюг. Первая половина XIX века

Ту же эволюцию можно наблюдать и в декоре очень широко распространённых в первой трети XIХ века орнаментальных изразцов с вазонами и букетами. Многоцветная роспись сменяется здесь однотонной синей. Отголоски живописного стиля ещё чувствуются в асимметричной композиции с фруктовой веткой в пышных, сочно написанных барочных завитках. С годами рисунок все более упрощается, становится суше. В конце концов вся композиция сводится к двум крайне упрощённым веточкам, расположенным крест на крест в ромбовидной рамке. Подобные изразцы дешевые, несложные в производстве, были особенно распространены во многих провинциальных городах и деревнях России.

В дворянских особняках печи выкладывали сложными по исполнению белыми рельефными изразцами с орнаментом и изображениями, выполненными в стиле классицизма. Они напоминают античную скульптуру и являются образцами высокого мастерства безвестных исполнителей. Но, сплошь покрытая белой эмалью, эта керамика в большей мере теряла свою теплоту, печи становились параднее, официальнее.

Рис. 41, 42. Расписные печные изразцы. XIX века

До середины XIX века украшенные расписными изразцами печи вносили уют и тепло в старинные дома. Но жизнь шла вперед, принося с собой новые научные и технические открытия. К концу XIX века в городах появилось паровое и водяное отопление. Печи становились ненужными. Постепенно прекращалось и изготовление изразцов.

На этом этаже и угасает производство изразцов как своеобразное и яркое народное творчество.

Оно возникло в XV веке, достигло своего апогея во второй половине XVII века и перешло в технически оснащённые цеха предприятий керамической промышленности в XIX столетии.

В творениях народных мастеров ярко проявилась их художественная одарённость, высокое мастерство, тонкое понимание материала и свободное владение техникой. В них всегда прослеживаются ясность замысла, чёткость композиции и умение сочетать утилитарные и художественные задачи.

Народные художники на всём протяжении их многовековой деятельности с исключительным мастерством отразили в своём искусстве жизнь, стремления и чаяния своего народа, для которого они творили и частью которого были сами. Всё это даёт право считать изразцовое искусство подлинно народным и глубоко национальным русским искусством.

Устойчивость традиционных форм в народном декоративном искусстве объясняется стремлением народных мастеров исходить из ранее созданного, практически усовершенствованного и отстоявшегося образца, варьировать и шлифовать его.

''Народ… выбирает, сохраняет и несёт, шлифуя на протяжении многих десятилетий, только самое ценное, самое гениальное''.

То, что традиция изразца продолжалась на протяжении длительного времени – подтверждает совершенство этого промысла.

От доисторических времён детство человечества до дней космической эры обыкновенная глина всегда являлась первоосновой различных керамических изделий. Поливная керамика, облицовочные кирпичи и плитки вошли в декоративное убранство как внешнего вида зданий, так и интерьеров.

Каждая эпоха вносила свои характерные особенности во внешний вид изразцов.

После значительного расцвета производства древнерусской монументально-декоративной керамики в Киевской Руси наступает известный упадок. В дальнейшем, в XV-XVI веках русские гончары добились отдельных выдающихся достижений в искусстве керамики. Однако лишь во второй половине XVII века эти достижения были объединены и творчески переработаны в принципиально новой технике – майолике, получившей иные художественные качества. Развивавшаяся в русле традиций русского искусства, эта майолика носила яркий национальный характер. В развитии русского изразцового дела в XVIII столетии можно наметить несколько периодов. В начале века наружная изразцовая облицовка постепенно исчезает, переходя в облицовку внутри помещения, что было вызвано изменениями в русском зодчестве того времени. Меняется облик и самих изразцов. Постепенно исчезает рельеф, появляется гладкая белая поверхность с яркой и сочной росписью, с преобладанием зеленого, коричневого, фиолетового и желтого цветов. Наряду с этим в первой половине века существовало производство белых кафельных плиток с синей росписью, подражающих голландским кафлям.

В конце столетия в связи с изменениями интерьера и декора печей появляется новый тип изразцов. В их украшении преобладает орнаментальная роспись, которая вскоре уступает место белым рельефным изображениям на темы античной мифологии и соответствующему орнаменту.

Русским изразцам примерно девятьсот лет. Сменились поколения, правители, но по-прежнему опытные гончары обжигали в горнах глиняные коробки без крышек, раскрашенные и разрисованные с одной стороны. Для людей, для их радости и удовольствия создавали художники –гончары невиданной красоты керамическое убранство. И это стремление столь благородно и естественно, что хотя бы уже, поэтому изразцы должны жить и в будущем.

Фабричная продукция, хотя и хорошая по своим техническим качествам, не достигла того художественного уровня и обаяния, которыми отличались произведения народного творчества.

В творениях старых мастеров ярко проявились исключительная одаренность, высокое мастерство, тонкое понимание материала и свободное владение техникой.

В этих произведениях всегда прослеживаются ясность замысла, четкость композиции, художественная выразительность, а также исключительное умение сочетать утилитарные и художественные задачи.

Народные художники, на всем протяжении их многовековой деятельности, с исключительным мастерством отразили в своем искусстве жизнь, стремления и чаяния своего народа, для которого они творили и частью которого были сами. Все это дает нам право считать изразцовое искусство не только подлинно народным, но и глубоко национальным русским искусством.

1. Балясины - столбики рубленые, резные или точеные, поддерживающие перила ограждений лестниц, балконов и т. п. Б. — важнейшая часть балюстрады. Изготовляются Б. из дерева, камня, металла, бетона и др. материалов.

2. Гончарный круг - станок для формовки посуды и некоторых др. керамических изделий, позволяющий использовать инерцию вращения для совершенствования формы изделий и повышения производительности труда.

3. Кафля - это особенно тщательно приготовленные кирпичи из хорошей глины, лицевая сторона которых покрывается глазурью, идут на печи и камины.

4. Клейма - как знаки собственности и рукоприкладства, встречаются у всех народов на низших ступенях развития и стоят в тесной связи с их общественным строем.

5. Муравленные - одноцветная, поливная керамика XYII-го и начала XYIII века была покрыта зеленой глазурью.

6. Опалубка (от палуба, опалубить — покрыть настилом из досок и т.п.), совокупность элементов и деталей, предназначенных для придания требуемой формы монолитным бетонным или железобетонным конструкциям, возводимым на строительной площадке.

7. Раппорт - композиционный тип орнамента, который строится не вдоль одной оси, а в нескольких, как минимум в двух либо в четырех, направлениях: по горизонтали, вертикали и двум диагональным осям.

8. Румпа - вертикальные стенки на тыльной стороне изразца, образующие открытую коробку для крепления его в кладке.

9. Терракота (от итал. terra — земля, глина и cotta — обожжённая) — керамические неглазурованные изделия из цветной глины с пористым строением. Применяется в художественных, бытовых и строительных целях.

10. Ценинные - многоцветные эмалированные изделия.

11. Эмаль — тонкое стекловидное покрытие, получаемое высокотемпературной обработкой.

1. Акунова Л.Ф., Крапивина В. А. Технология производства и декорирование художественных керамических изделий. М., 1983.

2. Белов В. И. Лад. Очерки о народной эстетике: печники, гончары, М., 1982. С. 49-52

3. Бусева-Давыдова И.Л. Древнерусское жилище://Иск-во, 1996,№2.С. 7-9//.

4. Ковалёв В.М., Могильный Н.П. Русская кухня: традиции и обычаи.М., 1992, С 63-65.

5. Немцова Н.И. Исследование и реставрация русских изразцовых печей XVII-XVIII вв. М, 1989.

6. https://www.almaz2000.ru/index.php?page=products&pid=299

7. https://fpsliga.ru/referaty_po_kulture_i_iskusstvu/referat_russkij_pechnoj_izrazec.html

8. https://www.ceramrus.ru/article_12.htm

1. Курсовая работа - это один из видов самостоятельной работы студентов, основной задачей которого является выработка у студентов навыков исторического исследования, умения формулировать ведущую проблему исторической эпохи, анализировать историческую научную литературу, давать интерпретацию текстов исторических источников, показать владение историческим инструментарием.

При выполнении курсовой работы студент должен показать три уровня знания:

1. морфологический (факт)

2. семантический (содержание факта)

3. прагматический (оценка историографическая и собственная студента).

Курсовая работа призвана показать следующие знания студента:

-основные понятия и термины исторической науки по данному курсу;

-основные этапы и особенности цивилизационного процесса в России;

-содержание и специфику решения задач национальной идентификации, экономической, социально-политической и духовной жизни России в различные ее периоды через историю госучреждений;

-основную литературу и главные комплексы источников по выбранной теме.

При выполнении курсовой работы студент должен продемонстрировать следующие умения:

- сравнивать формы, темпы, содержание общецивилизационных процессов в России и других странах;

- выделять основные проблемы и этапы цивилизационных процессов в России;

- анализировать научные работы по истории России, в том числе и иностранных авторов (переведенные или на языке) с точки зрения их теоретической концепции и конкретного содержания;

- анализировать и интерпретировать письменные и архивные источники.

Курсовая работа, в работе над которой определяется способность студента самостоятельно сформулировать проблему по избранной теме, обосновать эту проблематику, демонстрировать навыки свободной ориентации в научной литературе, анализе источников, является показателям профессиональной подготовке студента.

Основными параметрами выполнения курсовой работы являются:

- содержательный выбор (отбор фактического событийного материала, его структурирование).

- Методические основания и теоретические посылке (понятийный аппарат, ключевые понятия и т.п.)

- Методическая позиция автора (акцентировка и способы подачи материала);

- Различные уровни знания: репродуктивный, проблемный, креативный.

2. Работа над курсовой начинается с выбора темы, которая может быть взята студентом из списка, предложенного преподавателем, или предложена самим студентом по согласованию с научным руководителем.

Основные этапы работы:

- Выбор темы, необходимо определить проблематику, т.е. ее суть, которую необходимо решить, существенные ее стороны, общее между ними, их причины и существенные признаки.

- Определение фактов и мнений. Вникнув в суть проблемы, попытайтесь определить факты, которые помогут вам понять различные стороны проблемы и оценить пути ее решения. Пусть вас не удивляет то обстоятельство, что имеющийся в наличии факты зачастую не согласуются между собой, отличаясь друг от друга. Критическое мышление (вид мышления, направленный на поиск оптимальных путей решение проблемы) поможет вам увидеть различия между фактом и его интерпретацией, оценкой.

Факты – это достоверное утверждение, которое можно доказать, подтвердить различными способами.

Мнения – это утверждения, основные на личном отношении к фактам, отражающие утверждения, позиции, чувства, отношения их авторов, которые вы всегда найдете в литературе, посвященной данной проблеме (историография вопроса).

- Оценка доказательств. Для понимания сущности проблемы необходимо изучить все имеющиеся у вас доказательства – источники (опубликованные документы, архивные материалы, карты, схемы, таблицы и т.д.), отобрать их, проанализировать, обобщить.

- Получение выводов. Обобщив и взвесив все имеющиеся у вас доказательства, вы сможете сформировать собственный взгляд на проблему и подойти к ее решению

Приступая к курсовой работе по истории государственных учреждений России, студент должен, хорошо знать:

- современную трактовку базовых понятий государствоведческой теории.

- Существующие в историографии основные взгляды на закономерности, специфику, периодизацию процесса возникновения и исторического развития Российского государства;

- Современные научные представления (в том числе альтернативные) о важнейших этапах и явлениях создания и эволюции отечественного государственного аппарата;

- Основную проблематику новейших исследований истории механизма власти и управление России;

- Основную отечественную и зарубежную справочную литературу по курсу;

- Важнейшие публикации документальных и мемуарных источников по истории государственных учреждений России;

- Основной круг отечественных и зарубежных исследований по истории государственного аппарата России;

- Основные этапы возникновения и развития Российского государства;

- Основные этапы эволюции Российского государственного аппарата:предпосылке, нормативное обеспечение, реальное организационное содержание;

- Основные тенденции поэтапной эволюции организационного устройства высшего, центрального, местного звеньев государственного аппарата России в XV – XXI вв.;

- Самобытные и заимствованные элементы в истории развития высшего, центрального, местного звеньев государственного аппарата России;

- Основные трудности и противоречия, проявившиеся на конкретных этапах государственного строительства в России;

- Организационное устройство важнейших государственных учреждений и ведомств России XVIII – XXI вв.

В курсовой работе по истории государственных учреждений России студент должен показать умения:

- выявлять необходимые опубликованные источники и литературу по конкретным вопросам истории государственных учреждений России;

- ориентироваться в массиве архивных источников истории государственных учреждений России;

- анализировать и обобщать информацию источников, отражающих состояние и развитие организационного устройства государственного аппарата в целом и его конкретных подразделений.

3. Структура курсовой работы:

Введение (проблематика темы, историография вопроса, обзор использованных источников, цели и задачи работы).

Глава I. (название)

(Подпункты) 1.1.

1.2. (Название)

Глава II. (Название)

2.1.

2.2. (Название)

Глава III и т.д.

(В курсовой работе может быть несколько глав, которые подразделяются на подпункты).

Заключение. (Основные выводы работы)

Список используемых источников и литературы. (Библиография)

Приложение. (Схемы, диаграммы, биография руководителей учреждений, фотографии и т.п.)

Основное внимание следует обратить на библиографию (список используемых источников и литературу).

I. Источники.

А. Архивные.

ГАНО (Государственный архив Новгородской области).

Фонд Р-822 (Новгородский губисполком). Оп. 2. Д.63.

Фонд Р- 218 (Новгородский уисполком). Оп. 1. Д. 525 и т.д.

ГАНИНО (Государственный архив новейшей

2013-12-28

2013-12-28 1190

1190