Изотопы углерода. Углерод имеет три изотопа: С12, С13 и С14, из которых первые два стабильны, а третий радиоактивен.

Изотоп С14 образуется в атмосфере из стабильного изотопа К14 под действием тепловых нейтронов. Период полураспада С14 составляет 5568 лет (по К. Ранкама). Живые организмы способны ассимилировать С14 из атмосферы, этим в значительной степени объясняется их природная радиоактивность. После смерти организма «го способность ассимилировать С14 прекращается п наблюдается лишь радиоактивный распад С14. При распаде С14 происходит |5-из-лучение, продуктом распада является 1Ч14. Радиоактивность углерода довольно успешно использована для определения возраста различных археологических находок древесины. Однако для геологических исследований отложений древнее четвертичных радиоактивный углерод не может быть использован вследствие слишком короткого периода полураспада С14. Этим методом можно определять возраст примерно до 30 тыс. лет, хотя в литературе встречаются указания на определении возраста до 40—50 тыс. лет.

|

|

|

Стабильные изотопы углерода (по А. Ниру) имеют следующую среднюю распространенность в процентах: С12 — 98,892 и С13 —

§3. Изотопы С, Н, 8, О и N в нефтях и битумах

1,108. Колебание отношения С12/С13 в углероде некоторых веществ осадочной толщи приведено в табл. 12. Первые определения изотопного состава углерода в нефтях и битумах произвели в 1935 г. Н. С. Филиппова и в 1950—1952 гг. А. В. Трофимов.

По С. Сильверману и С. Эпштейну колебания содержания С1а в различных нефтях достигают приблизительно 10°/00. Те же авторы показали, что в хроматографических фракциях нефтей не наблюдается существенных различий в изотопном составе углерода. Иначе говоря, в различных группах углеводородов одной и той же нефти изотопный состав углерода почти не меняется. Наблюдается некоторое утяжеление (в пределах ошибок эксперимента) углерода в направлении от парафиновых к ароматическим углеводородам. В то же время в попутных газах углерод значительно легче (на 20°/оо)-чем в н_е_фтях. Учитывая незначительные колебания изотопного состава углерода различных нефтей, авторы пришли к выводу, что исследованные нефти не могли потерять газ в больших количествах. Иначе говоря, по их мнению, попутные газы не могли образоваться за счет разрушения молекул нефти.

Ф. А. Алексеев и В. С. Лебедев (1964) на основании изучения изотопного состава углерода нефтен и природного газа из различных районов СССР (табл. 12) пришли к тем же выводам. Заслуживает внимания вывод Ф. А. Алексеева и В. С. Лебедева, что углерод болотного газа значительно легче углерода нефти и природного газа.

|

|

|

Изотопы водорода. Водород имеет три изотопа: Н1 — протий, Н2 — дейтерий (В2) и Н3 — тритий (Т). Тритий радиоактивен.. Период полураспада Н3 всего 12,46 лет, поэтому он весьма недолговечен. При радиоактивном разложении трития излучаются отрицательные р-частицы и образуется стабильный изотоп гелия Не*.

Стабильные изотопы водорода (по К. Ранкама) имеют следующую распространенность в процентах: протий — 99,9844; дейтерий — 0,0156.

Н. С. Филиппова еще в 1935 г. показала, что содержание дейтерия в нефтях выше, чем в стандартной водопроводной воде и достигает 60%. Более поздние исследования И. В. Гринберга показали^ что избыточный процент дейтерия в газах может достигать 78,39*

Во ВНИГНИ определялось содержание дейтерия в нефтях с помощью денсиметрического метода, который заключается в сопоставлении плотности «под сожжения» нефтей с плотностью стандартной воды. Изучены нефти из различных месторождений Советского Союза, где продуктивными отложениями служат породы различного возраста от неогена до кембрия включительно.

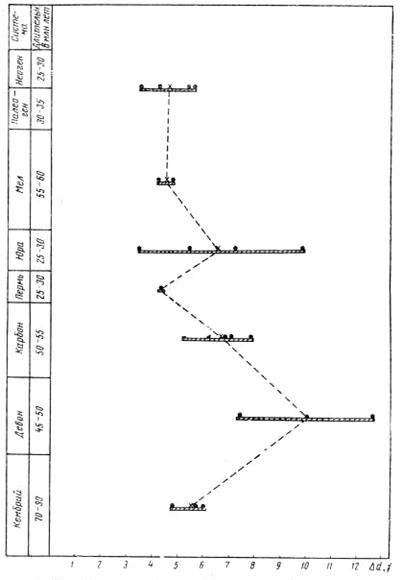

Из полученных данных видно (рис. 11, 12), что все исследованные нефти в разной степени обогащены дейтерием по сравнению со стандартом, величины этого отклонения Дй колеблются от 3,4 до 12,6 у.

Отмечается тенденция к увеличению содержания дейтерия вниз по стратиграфическому разрезу. Причины, приводящие к изменению

Гл. III. Элементы, рходящие в состав пефтей и природных газов

Т а б л и да 12 Изотопный состав углерода нефтей, газов и битумов

| Местонахождение | C12 / C13 | Авторы |

| Нефть Западный Техас (США)...... | 91,2 | А. Ннр п И. Гульбрансен (1939) |

| Лос-Анджелес, штат Калифорния (США)............. | 92,0 | Б. Мерфи (1941) |

| Район оз. Сеуюш, штат Оклахома (США)............. | 93,2 | С. Вест (1945) |

| Уайлдкат, округ Минклер, штат Техас (США) | 93,9 | |

| Купер-Ков, округ Карбон, штат Вайоминг (США)........ | 94,1 | |

| Андижан | 92,4 | А. В. Трофимов (1950) |

| Сураханы | 91,4 | |

| Стерлитамак............ | 91,2 | |

| Краснодарский край, Майкопская площадь, скв. 23........ | 91,3 | Ф. А. Алексеев и В. С. Ле- |

| Природный газ Коми АССР, Троицко-Печорскпй район, скв. 81 •••••••••• | 93,0 | бедев (1964) Ф. А. Алексеев н В. С. Ле- |

| Краснодарский край, Майкопская площадь, скв. 30........ | 92,97 | бедев (1964) |

| Краснодарский край, „ Ново-Дмнт- | 92,7 | |

| риевская площадь........ Краснодарский край, Ленинградская площадь, скв. 7...... | 92,4 | |

| Краснодарский край, Каневская площадь, скв. 44........ | 92,88 | Ф. А. Алексеев и В. С. Ле- бедев (1964) |

| Безводненская площадь, скв. 785.. Каневская площадь, скв. 12.... Челбасская площадь, скв. 5.... Кущевская площадь, скв. 21... Болотный газ Литва, Шяуляй.......... | 92,16 92,6 92,33 92,5 94,46 | |

| Латвия.......... | 94,0 | |

| Коми АССР............ | 95.1 | |

§3.Изотопы С, Н, 8, О и N в нефтях и битумах

Рис. 11. Изменение изотопного состава водорода нефтей по стратиграфическому разрезу Советского Союза.

Крестиком обозначены средние значения.

Гл. III. Элементы, входящие в состав нефтей и природных газов

изотопного состава водорода нефтей, в настоящее время не изучены. И. В. Гринберг отмечает повышенное содержание дейтерия в водах, сопровождающих скопления нефти и газа. По его мнению, обогащение нефтей дейтерием происходит за счет изотопного обмена

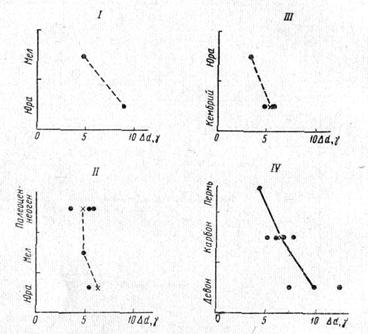

Рис. 12. Изменение изотопного состава водорода нефтей по различным территориям Советского Союза.

I — Средняя Азия; II — Предкавказье; III — Западная и Восточная Сибирь; IV — Среднее Поволжье. Крестиком обозначены средние

значения.

водорода нефтей и вод. На значительное содержание дейтерия в древних водах (архейских, протерозойских) указывали многие исследователи. Иллеш Даллош на примере нефтяных месторождений Венгрии показал закономерное увеличение дейтерия в водах по мере роста стратиграфической глубины их залегания. В других районах, например в Ферганской долине, судя по данным А. М. Габ-риляна, такой закономерности не отмечается.

|

|

|

Изотопы серы. В земной коре встречаются четыре стабильных изотопа серы: S32, S33, S34 и S36. Они имеют следующую распространенность в % (по К. Ранкама): S32 — 95,1; S33 — 0,74; S34 — 4,2; S36—0.016/

§ 3. Изотопы С, Н, 8, О и N в нефтях и битума

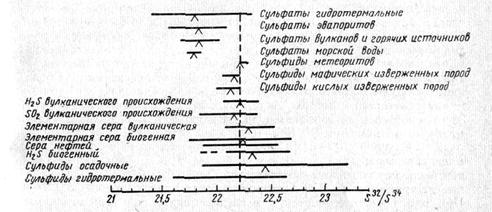

При рассмотрении природных объектов используют соотношение двух наиболее распространенных изотопов серы 832 и 834. Соотношение изотопов серы в природе показано на рис. 13.

А. П. Виноградов, М. С. Чупахин, В. А. Гриненко и А. В. Трофимов изучили изменение отношений 832/834 в пирите и сульфатах осадочной толщи. В осадочной толще величина избытка 834 по сравнению со стандартом колеблется в пределах от —4,14 до +4,55°/00, а отношение 832/834 изменяется от 21,280 до 23,212. Американский исследователь X. Тод на основании данных о соотношении изотопов серы осадочных образований высказал предположение о фракционировании изотопов серы во времени, приводящем к обогащению

Рис. 13. Содержание изотопов серы в природе (по В. Тапперу, 1961).

сульфатов тяжелым изотопом 834, а сульфидов — изотопом 832. Группа советских исследователей под руководством А. П. Виноградова пришла к выводу, что возрастного эффекта в разделении изотопов серы не наблюдается.

|

|

|

Гл. III. Элементы, входящие в состав нефтей и природных газов

слишком широкие колебания этого соотношения. На основании обширного фактического материала можно предположить, что если подобные сопоставления производить в пределах единого седимента-ционного бассейна и в сходных фациальных условиях, то могут быть получены и более надежные результаты.

До сих пор недостаточно ясен вопрос о причинах, вызывающих разделение изотопов серы в осадочной толще земной коры. Из процессов, которые могли влиять на это разделение (диффузия, окисление при выветривании, воздействие микроорганизмов и т. д.), по мнению большинства ученых, главное значение имеют биологические процессы. Еще в 1926 г. академик В. И. Вернадский высказал мысль о возможном разделении изотопов элементов в природе биологическим путем. В то время предположение не могло быть проверено. Позднее опытами X. Тода и других исследователей доказано фракционирование изотопов серы в процессе бактериального восстановления сульфатов. Образующийся при этом сероводород обедняется тяжелым изотопом 834, а остаток сульфатов обогащается им. На основании полученных данных X. Тод высказал предположение об изменении изотопного состава серы сульфатов океанов во времени. Этим процессом он объясняет наблюдающиеся в осадочной толще отличия в отношении 832/834.

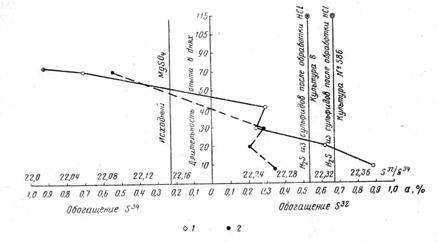

Автор совместно с В. Л. Мехтиевой провел эксперименты по биологическому восстановлению сульфатов. Для лабораторных опытов были использованы естественные биоценозы бактерий, выделенные из третичных нефтей Апшерона и современных морских осадков. При масс-спектрометрических исследованиях в качестве стандарта была принята сера соли Са804, по изотопному составу не отличающаяся от стандарта, принятого в исследованиях группой А. П. Виноградова (сера троилита Сихотэ-Алиньского метеорита, 832/834 = = 22,20). В результате проведенных экспериментов подтвердилось фракционирование изотопов серы при восстановлении сульфатов микробиологическим путем. Но этот процесс оказался более сложным, чем предполагалось до сих пор. Образующийся сероводород не всегда был обеднен изотопом 834. В замкнутой среде изотопный состав сероводорода со временем изменялся в сторону утяжеления, при этом величина отношения 832/834 значительно уменьшалась по сравнению с исходным сульфатом. На рис. 14 приведены данные одной серии опытов. Таким образом, если залежь нефти находится в замкнутых условиях, то при отсутствии движения вод возможно образование Н28 с пониженным отношением 832/834. За последние годы проведена большая работа по определению отношения изотопов серы в нефтях, газах и битумах.

Автор в лаборатории ВНИГНИ (при участии Р. Г. Панкиной, Р. М. Кондратьева, С. М. Куловой и М. Н. Чурмантеевой) определил отношение 832/334 в образцах газов, нефтей и битумов Волго-Уральской нефтегазоносной области, Западного Предкавказья и

§ 3. Изотопы С, Н, 8, О и N в нефтях и битумах 63

Средней Азии. Проведенные исследования показали, что в изученных образцах это отношение колеблется в значительных пределах (более 40°/00). Исследования показывают отсутствие какой-либо связи между количеством серы в нефтях и отношением 832/834. В работе X. Тода и других отмечается постоянство значения 832/834 для нефтей из одновозрастных отложений на обширных пространствах США и Канады. Названные авторы отмечают сходство отношения 332/834 в нефтях и газах одних и тех же горизонтов.

Рис. 14. Изменения изотопного состава сероводорода, образующегося в процессе бактериальной редукции М§804 (по Н. А. Еременко и В. Л. Мехтиевой).

1 — свободныйН2S, культура N5 86; 2 — свободный Н2S, культура В. Длительность опыта 106 дней, температура инкубации 35—38° С.

С некоторым приближением можно говорить о близости нефтей по изотопному составу серы из одновозрастных отложений на территории Советского Союза (девон, карбон, пермь Волго-Уральской области, юра Средней Азии и Западной Сибири и др.) и о различиях нефтей из отложений разного возраста. Изменение изотопного состава серы нефтей по стратиграфическому разрезу Советского Союза отчетливо коррелируется с изменением 6834 сульфатов эвапоритов (рис. 15).

Что касается Н2S нефтяных газов, то по нашим данным его изотопный состав подвержен значительным изменениям, а образование связано с восстановлением сульфатов микробиологическим путем. Некоторые исследователи отмечают, что нефти и битумы, извлеченные из пород одной и той же толщи, имеют, как правило, одинаковые или близкие отношения S32/S34.

Гл. III. Элементы, входящие в состав нефтей и природных -газов

Изотопы кислорода. В земной коре установлено существование трех стабильных изотопов кислорода. Их средняя распространенность в воде и воздухе (по К. Ранкама) следующая (в %):

|

Обычно изучают отношение 01е/018. Оно исследовалось для вод различного происхождения (атмосферные, воды в некоторых растениях и животных). В нефтях, природных газах и сопутствующих им водах изотопное отношение 016/018 не изучено

В последнее время отношение изотопов кислорода в карбонатах используют в геологии для определения температуры воды древних бассейнов. При определении температуры основываются на существовании изотопнообменного равновесия между кислородом воды и С02, находящимся в воде или в карбонате. Константа этого равновесия меняется в зависимости от температуры среды. Это обстоятельство и позволяет использовать отношение 018/018 в карбонатах для определения температуры древних бассейнов

§ 3. Изотопы С, Н, 8, О и N в нефтях и битумах

Изотопы азота. Природный азот имеет два стабильных изотопа со следующей средней распространенностью в процентах (по Хое-рингу): №* — 99,635; №5 — 0,365.

Изотоп 1Ч15 в верхних слоях атмосферы под действием нейтронов космических лучей распадается с образованием радиоактивных изотопов углерода С14 и трития Н3. В результате отношение ГЧ14/№5 в атмосфере возрастает по мере удаления от поверхности земли от 273 до 282,6 на высоте 54—58 км.

Определений изотопных соотношений азота в нефтях и газах проведено пока очень мало (П. Смит и Б. Худсон, Т. Хоеринг и Г. Мур); Т. Хоеринг и Г. Мур установили фракционирование изотопов азота при миграции азотсодержащих газов через песчаники.

Приведенные в настоящей главе материалы достаточно четко характеризуют элементарный состав нефтей, газов и битумов. Взаимоотношения между биогенными элементами, участвующими в строении упомянутых веществ, определенным образом изменяются. Выявление закономерностей этих изменений может помочь при установлении природы изучаемых веществ и их происхождения. В. И. Вернадский и А. Е. Ферсман указали на зависимость распространенности полезных ископаемых в земной коре и их истории от строения атомов слагающих их элементов. Данные по элементарному составу каустобиолитов уже давно широко используются для их характеристики, различных сопоставлений и генетических выводов. Более глубокое изучение строения атомов и изотопных отношений элементов в нефтях, газах и битумах начато только в последние годы. Полученные данные позволяют предполагать, что именно этим путем удастся решить ряд сложных проблем геологии нефти, связанных с условиями формирования залежей, перемещениями нефти и газа в земной коре и, наконец, с условиями их возникновения (генезисом).

ГЛАВА IV

2013-12-31

2013-12-31 1000

1000