Звероподобные рептилии — это крупные подвижные животные с высокими конечностями и хорошо дифференцированным зубныг аппаратом. По своей организации они напоминали млекопитающих. В отличие от них, котилозавры вели малоподвижный образ жизни. Это были неуклюжие растительноядные животные с мас-

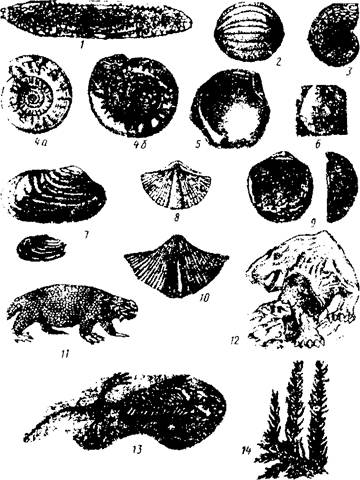

Рис. 14.1. Характерные представители пермских организмов. Простейшие: 1 — Pseudofusulina (С3—Р); 2 — Schwagerina (Р,). Агониатиты: 3 — Medlicottia. Гониатиты: 4а и 46 — Paragastrioceras (Pi). Двустворчатые моллюски: 5 — Eurydesma; 6 —Pseudomonotis speluncaria; 7 — Allorisma komiensis. Брахиоподы: 8 — Licharewia (P2); 9 — Productus canerini; 10 — Spirifer regularis. Пресмыкающиеся: 11 — Pareiasaurus (P2); 12 — Inostrancevia (P?)- Земноводные: 13 — Eryops. Растения: 14 — Walchia (C3—Pi)

Рис. 14.1. Характерные представители пермских организмов. Простейшие: 1 — Pseudofusulina (С3—Р); 2 — Schwagerina (Р,). Агониатиты: 3 — Medlicottia. Гониатиты: 4а и 46 — Paragastrioceras (Pi). Двустворчатые моллюски: 5 — Eurydesma; 6 —Pseudomonotis speluncaria; 7 — Allorisma komiensis. Брахиоподы: 8 — Licharewia (P2); 9 — Productus canerini; 10 — Spirifer regularis. Пресмыкающиеся: 11 — Pareiasaurus (P2); 12 — Inostrancevia (P?)- Земноводные: 13 — Eryops. Растения: 14 — Walchia (C3—Pi)

|

■сивным черепом. Некоторые рептилии приспособились к водному образу жизни.

В начале пермского периода растительный мир незначительно отличался от позднекаменноугольного, особенно это касается районов высокого увлажнения. В связи с тем что климат во второй половине перми стал засушливым, возникла резкая дифферен-

18—1164 273 циация растительности и появились новые ее группы. Особенно сильные изменения произошли в растительности тропической области, где вместо влаголюбивых споровых плауновых, членисто- стебельных расселились голосеменные, преимущественно птеридо- спермы и хвойные. Впервые появились цикадофитовые и продолжали развиваться гинкговые. Именно они дали начало новой флоре мезозоя. В умеренных областях флора не претерпела особых изменений.

Исходя из растительных ассоциаций установлено, что в конце перми флора сменилась более прогрессивной мезозойской, но это не везде происходило одновременно. В пределах Европейского континента эта смена произошла на рубеже ранней и поздней перми, в Сибири — на рубеже перми и триаса, а в Гондване еще позднее — на рубеже раннего и среднего триаса.

В конце пермского периода имело место одно из крупнейших вымираний палеозойских организмов. Исчезли фузулиниды, четырехлучевые кораллы, табуляты, почти все палеозойские брахиоподы, гониатиты и наутилоидеи с прямой раковиной. Вымерли трилобиты, древние морские ежи и древние морские лилии, многие палеозойские рыбы и позвоночные, а также целый ряд споровых растений.

14.3. ПАЛЕОТЕКТОНИЧЕСКИЕ И ПАЛЕОГЕОГРАФИЧЕСКИЕ

УСЛОВИЯ

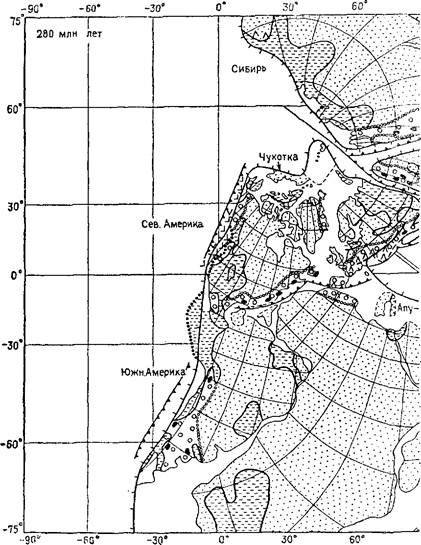

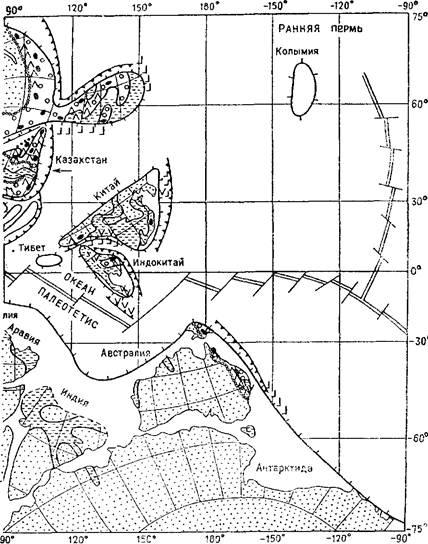

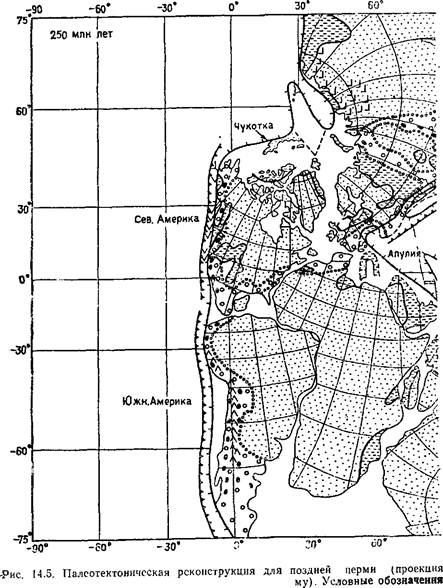

К началу пермского периода завершилось смыкание Лавруссии с Сибирью —■ образовалась Лавразия — и Лавразии с Гондва- ной — образовалась Пангея II (рис. 14.2). Эта Пангея имела своеобразную конфигурацию — она была вытянута по меридиану, так что Южная Гондвана достигала полюса, а Сибирь — весьма высоких широт, это способствовало развитию оледенения. С востока, со стороны Панталассы (Палеопацифика), в тело Гондваны вдавался широкий залив сохранившейся восточной части Палеотетиса, а в этом заливе, тяготея к его северному, лавразийскому, борту, располагались Таримский, Китайско-Корейский, Южно-Китайский и слившийся с последним Индосинийский континенты, а ближе к южному, гондванскому, — Центральноиранский, Центрально- афганский, Тибетский (рис. 14.3).

На месте столкновения Восточной Европы, Казахстана и Сибири возникла высокая горная страна, включавшая Урал, Тянь- Шань, Казахское нагорье, Джунгарию, Алтай, Саяны и продолжавшаяся на восток через Северную и Центральную Монголию в Забайкалье и Дунбэй. Ее окаймлял с запада Предуральский прогиб, а с юга мощный и протяженный вулканоплутонический пояс, объединивший более ранние и более короткие пояса и простиравшийся над зоной субдукции океанской коры Палеотетиса. Кроме того, в эту горную страну были вкраплены межгорные впадины (крупнейшая из них — Кузнецкий бассейн), в которых в зависимости от климата шло накопление либо угленосных (на севере), либо красноцветных и соленосных (на юге) толщ.

Рис. 14.2. Положение материков и океанов в ранней перми (по JT. П. Зонен- шанну, с дополнениями). Условные обозначения см. на рис. 9.4

В Аппалачской системе и в Среднеевропейских герцинидах на середину ранней перми (граница артинского и кунгурского веков) приходится последний значительный импульс сжатия, гранитооб- разования и метаморфизма. Это заальская эпоха орогенеза Западной Европы и аллеганская Северной Америки. С этого времени здесь начинается переход к платформенному этапу развития. В Европе ему сопутствуют излияния базальтов. На юго-западном продолжении Аппалачей процессы орогенеза продолжались позднее, до конца ранней перми. Еще позднее они проявлялись в азиатских герцинидах, начиная с Урала и Южного Тянь-Шаня, сопровождаясь накоплением моласс в передовых и межгорных прогибах.

В теле Лавруссии (ставшей частью Лавразии) продолжает развиваться Арктическо-Североатлантическая рифтовая система, а на юге ее североамериканской части — система Древних Скалистых гор и Западно-Техасский рифтогенный бассейн, открывающийся в Маратонский сегмент герцинского подвижного пояса южной периферии континента.

| 18: |

Многими исследователями предполагается образование вдоль этого пояса крупной системы широтных правых сдвигов, идущих

|

|

от Аппалачей до южного окончания Урала. Вдоль этих сдвигов произошло общее перемещение Лавразии к востоку относительно Гондваны.

Платформенные области Лавразии в ранней перми испытали регрессию. В Северной Америке была осушена западная часть Мидконтинента. Сохранившиеся в наиболее низких участках водные бассейны имели ограниченное сообщение с открытым морем. В условиях высокой солености в них осаждались в основном гипсы, ангидриты и высокомагнезиальные карбонаты. В течение пермского периода размеры осадочных бассейнов Мидконтинента сокращались и во второй половине перми в виде лагун сохранились лишь реликты Западно-Техасского и Виллистонского бассейнов. В них продолжалось формирование лагунных фаций, состоящих из гипса, ангидрита, доломитов и загипсованных глин.

На севере платформы продолжалось развитие Свердрупского бассейна, в пределах которого в условиях нормальной солености накапливались глинистые осадки. Денудационная равнина располагалась на месте остального Канадского Арктического архипелага и Гренландии. На о-вах Элсмир и Аксель-Хейберг распространены платобазальты. Небольшая трансгрессия на востоке Гренландии способствовала накоплению в мелководных условиях кар- бонатно-терригенного комплекса. Временами соленость увеличивалась, и тогда накапливались гипсоносные толщи.

Равнинные области обрамлялись горными массивами Аппалачей, Мексики и Кордильер. Возвышенные участки чередовались с межгорными впадинами, в которых накапливались грубообломоч- ные отложения. Активная континентальная окраина обрамлялась морским бассейном. В его глубоководной зоне накапливались маломощные глинистые толщи, кремнистые и граувакковые комплексы и происходили подводные извержения. Среди последних преобладали базальты. Островодужный вулканизм с излияниями ба- зальт-андезитовых и андезит-риолитовых лав происходил на востоке Аляски и в горах Кламат. На континентальных склонах островных дуг и на поднятии Александра формировались турбидиты мощностью 2—3 км.

Северо-Мексиканский (Восточная Сьерра-Мадре) глубок@вод- ный бассейн заполнялся флишем. В его юго-восточной части происходили извержения андезит-базальтовых лав. В Южной Сьерра-Мадре в мелководных условиях накапливались терригенные и карбонатные отложения.

Крупная регрессия на Восточно-Европейской платформе вызвала осушение многих морских бассейнов. Прекратил развитие существовавший в карбоне пролив, соединявший Днепровско-До- нецкий бассейн с морями Западной Европы. Сильно расширились площади денудационной равнины и началось ее усиленное расчленение. В наиболее низких участках сохранились изолированные озера. Морские бассейны на окраинах платформы, так же как и некогда обширный Московско-Балтийский морской бассейн, сильно обмелели. В их пределах осаждались высокомагнезиальные карбонаты, гипсы, соли и ангидриты. К северу и северо-востоку соленость понижалась и становилась нормальной. В таких условиях осаждались карбонатные илы, обогащенные тонким терригенным материалом. Особенно сильное соленакопление происходило в кунгурском веке в Прикаспийской впадине, которая узкими проливами соединялась с Днепровско-Донецкой впадиной и Пред- уральским прогибом. В них также в условиях высокой солености осаждались сульфаты и соли. На территориях Мезийского блока и Прикарпатской зоны происходили извержения лав кислого и среднего состава.

Характер осадконакопления в поздней перми на Восточно-Европейской платформе определялся соседством с воздымающейся Уральской горной системой. С нее поставлялся обломочный материал и стекали реки. Наблюдается закономерная смена фациаль- ного и вещественного состава отложений с востока на запад — от континентальных до морских и от грубых терригенных до пелито- вых, карбонатных и соленосных.

В ранней перми произошло смыкание Сибирской платформы с Лавруссией. Между ними располагались горные сооружения Урала и вытянутые межгорные и предгорные впадины, занятые водоемами, соленость которых в зависимости от притока пресных вод и связей с открытым морем менялась. В пресноводных и нормально- соле'ных бассейнах осаждались терригенные, а в условиях высокой солености эвапоритовые осадки.

Сибирская платформа представляла собой обширную денудационную и озерно-аллювиальную низменность. В озерах и поймах рек накапливались кварцевые пески и глины, обогащенные углистым материалом. В северном и восточном направлениях озерно- аллювиальная низменность постепенно сменялась мелководным морем. Морское осадконакопление происходило на Таймыре, в Приверхоянье и прилегающих частях Гиперборейской платформы.

Лавразийский суперконтинент обрамлялся крупными горными массивами и хребтами, которые возникли на месте столкновения крупных и мелких литосферных плит. Кроме Уральских гор, простиравшихся от Новой Земли до Казахстана, горные массивы возникли в Тянь-Шане, Джунгарии, Алтае-Саянской области и Монголии. Межгорные впадины были заняты бессточными или слабопроточными водоемами, соленость которых была изменчивой. В Центральном Казахстане располагался крупный замкнутый бассейн с повышенной соленостью. Мощность эвапоритов и высокомагнезиальных известняков с примесью терригенного материала нередко превышает 1 км.

На северном борту Палеотетиса располагались возвышенности Таримского, Китайско-Корейского, Южно-Китайского и Индоси- нийского массивов, примыкающие к денудационным равнинам Казахстана и Сибири. Так же, как и на Сибирской платформе, понижения в рельефе были заняты водоемами, в основном пресноводными, в которых накапливались терригенные осадки. Угленосные отложения, но не лимнические, а паралические, накапливались на Китайско-Корейском континенте, в то время как Южно-Китайский был покрыт мелким морем. На шельфе Палеотетиса формировались карбонатные и карбонатно-терригенные осадки.

Процессы горообразования усилились в западной части Средиземноморского пояса. Возникшие горные массивы, на которых продолжались вулканические извержения, вплотную примыкали к Лавразийскому континенту. В межгорных прогибах и впадинах накапливались грубые молассы мощностью до 3 км.

Платформенный режим существовал на востоке Апеннинского и западе Балканского полуостровов, где располагались мелководные моря и накапливались карбонатно-терригенные и терригенные отложения, а временами и эвапориты. На Кавказе и в Крыму сохранился глубокий и узкий бассейн, в пределах которого накапливались алеврито-глинистые и глинистые осадки.

В восточной части Палеотетиса на его продолжении также существовали глубоководные условия. Глубоководные бассейны располагались на Копетдаге, Гиндукуше и Памире.

Регрессия охватила и Западную Гондвану — Южную Америку и Северную Африку. В Южной Африке, Индостане, Австралии и, вероятно, Антарктиде продолжалось активное рифтообразование. Лишь район Анатолии, Центрального Ирана и Афганистана и северо-запад Индостана были вовлечены в слабое погружение и испытали трансгрессию.

Южная половина Анд, кроме крайнего юга, продолжала развиваться в орогенном режиме с проявлениями наземного кислого вулканизма, в то время как северная половина испытала преимущественно слабое опускание. Крайний юг Анд и Аитарктанды были зоной более интенсивных погружений. В Австралии продолжалось расширение Тасманского орогена к востоку с образованием перед ним крупного Сидней-Боуэнского молассового прогиба. На крайнем востоке и в Новой Зеландии намечается переход к океанской обстановке. Такая же обстановка характеризует восточную периферию китайских континентов и Лавразии от Тайваня через юго- восточную Японию, Сихотэ-Алинь и Сахалин, вплоть до Корякин на севере. По другую сторону Тихого океана, в западной зоне будущих Кордильер, сохраняются условия типичной активной окраины того типа, который ныне характерен для западной периферии океана, т. е. условия окраинных морей и вулканических дуг.

От этой северо-западной части Тихого океана в глубь Лавразии вдаются остаточные глубоководные бассейны — Южно-Анюй- ский, Амуро-Охотский, Уссурийско-Нижнеамурский и, наконец, Солонкер-Гиринский. Последние три представляют реликты восточной части Палеоазиатского океана.

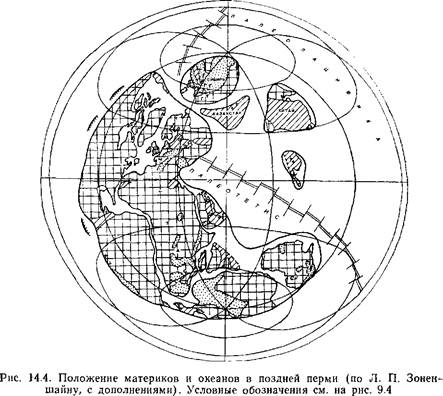

В поздней перми продолжалось разрастание площади Пангеи (рис. 14.4), а сама Пангея испытывала все возрастающее поднятие, особенно в пределах молодых, герцинских складчатых сооружений. Ее положение несколько изменилось в связи с вращением против часовой стрелки примерно на 10-—15°, в результате чего

|

сибирская часть Паигеи II оказалась в приполярной области и подверглась покровному оледенению, в то время как Гондвана постепенно стала удаляться от Южного полюса и на смену ледниковым образованиям на значительной площади пришли угленосные. С востока, со стороны Панталассы (Прапацифики) в тело Пангеи II по-прежнему вдавался огромный залив Палеотетиса, ширина которого на крайнем востоке достигала 4000 км.

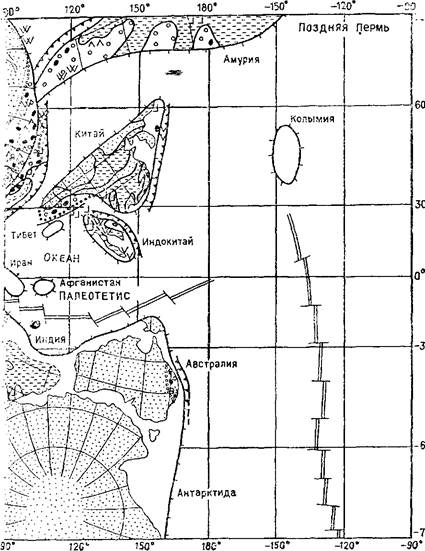

На месте Арктическо-Североатлантического пояса каледонид, некогда спаявшего Лаврентию и Фенносарматию (Балтику), с прежней и даже возросшей интенсивностью развивалась рифтовая система, вдоль которой трансгрессия проникла из Бореального бассейна в Северное море и Центральную Европу с образованием в начале эпохи огромного солеродного Цехштейнового бассейна (рис. 14.5). С этой рифтовой системой сочленялась Западно-Европейская, в основном ориентированная не меридионально, как первая, а диагонально, с северо-запада на юго-восток, параллельно краю древнего Восточно-Европейского континента. Между тем подвижный пояс, простиравшийся между Фенносарматией, Казахстаном и Сибирью, продолжал развиваться в орогенном режиме, на пространстве от Новой Земли и Полярного Урала до Южного

28 L

Все о геологии https://geo.web.ru/

|

|

Тянь-Шаня, Джунгарии и далее к востоку. На севере Западной Сибири со стороны Карского моря в его пределы вклинилась рифтовая зона, развитие которой в конце эпохи достигло стадии спрединга; она дала ответвление к северо-востоку в Енисей-Ха- тангский прогиб. На севере в тело лавразийского сектора Пангеи продолжали вклиниваться, хотя и сократившись в размерах, два бассейна с океанской корой — Южно-Анюйский и Амуро-Охот- ский. Еще один залив продолжал существовать на крайнем востоке Южной Монголии и в Дунбэе, в то время как западнее Тарнм- ский и Китайско-Корейский континенты примкнули к Лавразии.

Платформенные области Лавразии в Северной Америке, Европе, Сибири, Китае и Корее в общем испытали регрессию. Осад- конакопление продолжалось лишь во внутриконтинентальных водоемах. На севере Канадского Арктического архипелага и северо- западе Сибирского кратона начинается проявление траппового магматизма.

Северная граница Тетиса проходит в поздней перми через Горный Крым, Большой Кавказ, Центральный Афганистан, Памир и Тибет и далее вдоль Циньлина выходит к древнему Тихому океану. Южная граница протягивается вдоль северных окраин Африки, Аравии, Индостана и далее к Австралии и Новой Гвинее. От Гондваны откалывается микроконтинент Ирана — Афганистана — Южного Тибета; одним из свидетельств этого являются базальтовые излияния в Загросе и на западе Гималаев. Такие же излияния происходят на юго-западе Южно-Китайского континента. Южный Китай с Индосинийским массивом приближены к Восточной Лавразии; их разделяет лишь относительно узкий пролив Циньлина, но Индосинийский массив вторично отделяется от Южного Китая континентальным рифтом, перерождающимся в межконтинентальный. Основная ветвь Тетиса по-прежнему следует вдоль западной периферии Южно-Китайского и Индосинийского континентов в направлении Малакки и юго-восточного Калимантана. На ее границе с Индосинийским микроконтинентом развивается краевой вулканоплутонический пояс, свидетельствуя о направленной под этот микроконтинент субдукции.

Северная окраина Тетиса, как и раньше, также представляла активную окраину андского типа. В ее далеком тылу на герцнн- ск®м складчатом субстрате протекали процессы рифтогенеза,, затронув северное Причерноморье, Предкавказье и Закаспий. Южная окраина на некоторое время тоже превращается в активную; зона субдукции проходит по северной периферии Ирано-Тибетского микроконтинента и именно с ее активностью связано его откалывание от Гондваны и образование рифтогенного бассейна, в дальнейшем развивающегося в Неотетис.

Гондванский сектор Пангеи II подобно Лавразии и даже в большей мере испытывает воздымание, обусловившее почти полное его осушение, за исключением северо-востока Аравии, Ирана и северо-запада Индостана. На этом фоне в пределах Южной и Восточной Африки и Центрального Индостана продолжается риф- тсгенез п образуются грабены Карру и Нижней Гондваны. В некоторых из этих грабенов кроме континентальных осадков присутствуют и морские. Их появление в Танзании, па Мадагаскаре и во впадине Карнарвон на западе Австралии предвосхищает будущее отделение Мадагаскара от Африки и Индостана от Австралии.

Обращенные к Панталассе окраины Лавразии и Гондваны сохраняют повышенную тектоническую активность. Орогенез практически целиком охватывает Анды и распространяется в Австралии, в Тасманском поясе, до ее восточного побережья, вдоль которого протянулся вулканоплутонический пояс с Сидней-Боуэнским мелководным бассейном в тылу. Орогенез проявляется в конце перми на Японских островах (орогенез Акийоси), где происходит столкновение микроконтинента Хонсю с окраиной Азии, и в южной половине будущих Северо-Американских Кордильер (орогенез Со- нома). На территории Антарктического полуострова в глубоководных условиях формировались вулканиты основного и среднего состава и граувакки.

34.4. КЛИМАТИЧЕСКАЯ И БИОГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ЗОНАЛЬНОСТЬ

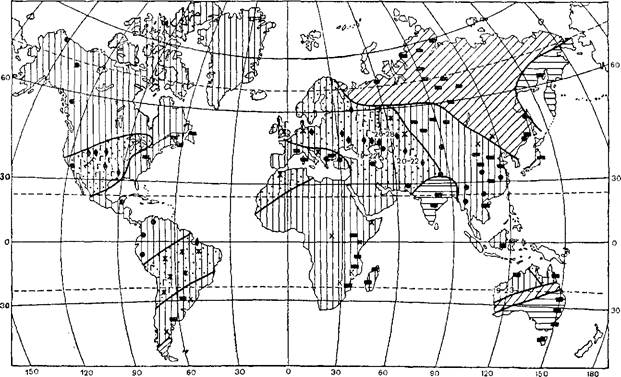

6 ранней перми выделяются пояса экваториального, тропического, субтропического и умеренного климата. Существование высоких температур обосновывается развитием мономиктовой, оли- гомиктовой, экстракарбонатной, карбонатно-сульфатной и эвапо- ритовой формаций, рифовых построек и широким распространением теплолюбивой морской фауны. Раннепермские температуры установлены пока только для Предуралья, Закавказья и Дарваза. Максимальные значения получены по скелетным образованиям кораллов Предуралья (около 26—28 °С) (рис. 14.6). Близкие температуры характерны для среды обитания коралловой фауны Закавказья, хотя температуры среды обитания брахиопод оказались более низкими — всего 19—21 °С. Это скорее всего связано с большей глубиной обитания последних. Температуры среды обитания фузулинид Дарваза оказались равными 19—24 °С.

Аридные сектора тропического пояса Северного полушария ранней перми очерчиваются довольно уверенно. Такие условия оказались характерными для центральной части Северной Америки, Европы, запада Казахстана и Средней Азии. Один из самых крупных солеродных бассейнов располагался на территории штатов Оклахома, Нью-Мексико, Канзас и Техас. В аридной зоне восточной части Лавразии соленакопление происходило в Польско- Германской, Московской, Днепровско-Донецкой, Прикаспийской впадинах, в Молдавии, Предуралье, Джезказганской и Тенизской впадинах Казахстана. Широко распространены гипсоносные красноцветы в центральной части Южной Америки и на северо-западе Африки, по распространению которых оконтуривается южный аридный пояс.

18Э 150 120 90 60 30 0 30 60 90 120 150 180 150

|

14-6. Климатическая зональность материков в ранней перми (по Н. Л. Ясаманову). Условные обозначения см.

рис. 9.5

Между северным и южным аридными поясами располагались области с экваториальным равномерно-влажным климатом. Такие условия существовали в Центральной Америке, в центральных и юго-восточных районах Китая, Индокитая и в Южной Европе. В этих районах в больших масштабах шло угленакопление, было широко развито аллитное, ферриаллитное и латеритное выветривание. Большим распространением пользуются обильно увлажненные ландшафты с соответствующим фациальным типом осадков и растительными ассоциациями. Здесь росли своеобразные влаголюбивые леса. Области их развития С. В. Мейен выделяет как Амеро- синийское царство. Для этой флоры характерно резкое преобладание теплолюбивых ассоциаций, лишенных годовых колец нарастания. В основном это древовидные папоротники, но в ряде мест сохранились элементы вестфальской и катазиатской флор карбона —- крупные лепидофиты, птеридоспермы и древовидные каламиты.

К югу и к северу от аридных секторов Северного и Южного полушарий располагались области с равномерным увлажнением. В Северной Америке область тропического равномерно-влажного климата охватывала Аляску, Канадский Арктический архипелаг,, континентальную Канаду, значительную часть США. В Евразии данный тип климата господствовал в Казахстане, Монголии и Китае, а также на крайнем северо-востоке. Существование данного типа климата обосновывается своеобразными увлажненными ландшафтами, развитием аллювиально-пойменно-озерного типа осадков,, обогащенных органическим веществом, и растительных ассоциаций, состоящих из растений, произраставших в условиях повышенной влажности (папоротники, плауновые, членистостебельные).

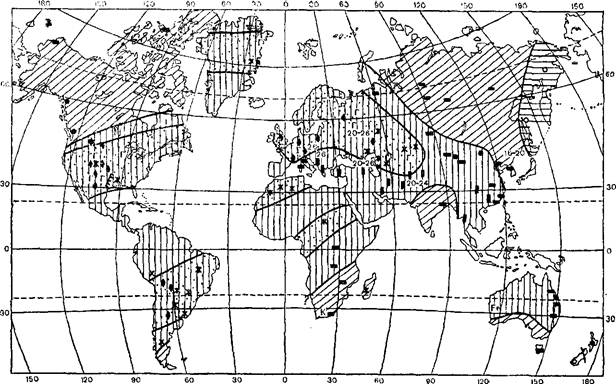

В поздней перми климатическая зональность не претерпела существенных изменений в температурном отношении, но заметно повысилась засушливость (рис. 14.7). Как и в ранней перми, выделяются экваториальный и по два тропических, субтропических и умеренных пояса. Экстрааридные условия господствовали на значительной части Северо-Американской платформы, в Гренландии, Западной Европе, на территории Восточно-Европейской платформы и в Центральном Казахстане. Наряду с накоплением эва- поритов в этих районах формировались хемогенные высокомагнезиальные карбонаты и гипсоносные толщи. Менее интенсивное со- ленакопление происходило на Южно-Американском континенте, в северной и центральной частях Африки. Пустыни располагались на континентальных пространствах Лавразии и Гондваны. Об этом свидетельствуют толщи эоловых осадков и красноцветов с гипсами.

Между северным и южным аридными поясами располагались области с экваториальным влажным климатом. Этому поясу свойственно образование латеритов, накопление каолинитовых толщ и сильная насыщенность осадков органическим веществом. Высокая угленосность характерна и для поясов равномерно-влажного тр®- пического климата. В морских условиях здесь были сформированы органогенные и оолитовые высокомагнезиальные известняки и до-

КЗ оо 00

Рис. 14.7. Климатическая зональность материков в поздней перми (no Н. А. Ясаманову). Условные обозначения см. на

рис. 9.5

Рис. 14.7. Климатическая зональность материков в поздней перми (no Н. А. Ясаманову). Условные обозначения см. на

рис. 9.5

|

ломиты. На денудационных поверхностях развивались процессы аллитного и ферриаллитного выветривания.

За пределами тропического пояса находились области с относительно умеренными температурами. Субтропические условия существовали в Сибири, на Северо-Востоке России и в Приморье. В морях этого пояса отсутствовали кораллы и многие группы теплолюбивой фауны. Широким развитием пользовались двустворчатые моллюски. Средние температуры среды их обитания не поднимались выше 20 °С. На обширных сильнообводненных озерно-ал- лювиальных низменностях формировались сероцветные терригенные осадки, обогащенные углистым материалом.

Умеренный климат со значительными сезонными колебаниями был свойствен восточной части Лавразии и Южной Австралии, т. е. территориям, находившимся в высоких широтах Северного и Южного полушарий. В ряде районов Южного полушария в самом начале перми формировались тиллитоносные толщи, которые частично могли быть привнесены морскими льдами.

По составу растительного мира в пермском периоде выделяются Вестфальская (Еврамерийская), Тунгусская (Ангарская), Ка- тазиатская и Гондванская палеофлористические области.

Среди морских фаунистических ассоциаций выделяются три области: Бореальная, Средиземноморская и Южная — Мальвино- Кафрская. Бореальная область занимала территории высоких и средних широт Лавразии. Средиземноморская включала Палеоте- тис и примыкавшие к нему с севера и юга территории. В этих районах обитали исключительно тропические и экваториальные формы фораминифер, брахиопод, кораллов и разнообразных ко- раллоподобных двустворчатых моллюсков. Южная область располагалась в средних и высоких широтах Гондваны.

14.5. ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ

Несмотря на то что пермский период был одним из самых засушливых в истории Земли, для него характерны не только крупнейшие месторождения солей, но и угольные месторождения, в основном раннепермского возраста. Более четверти мировых запасов угля сосредоточены в Печорском и Таймырском угольных бассейнах, угольных бассейнах востока Китая и в Индии, Австралии, ЮАР. Кроме того, пермский возраст имеют верхние горизонты угленосных толщ Минусинского, Кузнецкого и Тунгусского бассейнов.

Пермский возраст имеют также отдельные нефтеносные горизонты Волго-Уральской области и ряда месторождений США. К перми относятся продуктивные горизонты некоторых газовых месторождений. Сверхгигантскими являются залежи газа Шебелин- ского (Украина) и Вуктыльского (Коми) месторождений, месторождения Гронинген в Нидерландах, Хьюготон в США и ряда месторождений Ирана.

19—1164

Значительная часть мировых запасов калийных солей образовалась в пермском периоде. Это залежи Верхнекамского месторождения Приуралья, месторождений Прикаспия, Германии, Де- лаверского бассейна США. Наряду с калийными солями в перми были сформированы месторождения поваренной соли. Одним из крупнейших является месторождение Артемовское на севере Донбасса.

Широко развиты рудные полезные ископаемые. Среди них месторождения меди Мансфедьд в Германии, медно-молибденовое месторождение Коунрад на побережье оз. Балхаш, месторождения золота Мурунтау в Кызылкумах, олова — Корнуолл в Англии, урана — в Германии, Центральном массиве во Франции и во впадине Карру в ЮАР. По-видимому, пермский возраст имеют ртутные месторождения Никитовское на юге Украины и Хайдаркен в Киргизии.

МЕЗОЗОЙСКАЯ ЭРА

Мезозойская эра подразделяется на три периода: триасовый, юрский и меловой. Общая продолжительность эры составляет около 180 млн лет.

ГЛАВА 15. ТРИАСОВЫЙ ПЕРИОД

Триасовая система была выделена в 1831 г. под названием «кейперские отложения» бельгийским ученым Ж. Омалиусом Д'Аллуа. Под этим названием им были объединены развитые на севере Западной Европы, в Германском бассейне, отложения пестрого песчаника, раковинного известняка и радужных мергелей. В 1834 г. немецкий геолог Ф. Альберти предложил объединить эти три толщи под названием «триас» в отличие от пермских, которые в Западной Европе в то время называли диасом, вследствие их двучленного деления.

15.1. СТРАТИГРАФИЧЕСКОЕ РАСЧЛЕНЕНИЕ И СТРАТОТИПЫ

Разработка ярусной стратиграфической шкалы триасовой системы проводилась в Альпах, где весь триас в отличие от Германского бассейна представлен морскими фациями (табл. 15.1).

Триасовый период начался 248 (по французской шкале 245) млн лет назад и закончился 208 (по французской шкале 205) млн лет назад (продолжительность 40 млн лет).

Длительное время нижний отдел триасовой системы не имел общепринятого ярусного деления. Ранее ему соответствовал вер- фенский ярус, предложенный Э. Мойсисовичем в 1882 г., с последующим разделением на сейсский и кампильский подъярусы (ярусы, если принять весь верфен за надъярус). Позднее, основываясь на разрезах Соляного кряжа (Пакистан) и Гималаев, стали выде-

| Таблица 15.1 Общее стратиграфическое подразделение триасовой системы |

| Ярус норийский Т3п карннйский Т3к ладинскнй Т21 анизийский Т2а |

лять несколько ярусов. В последние годы западноевропейские геологи предлагают называть верфенским ярусом.

2013-12-31

2013-12-31 726

726