ВНЕШНЕЕ И ВНУТРЕННЕЕ СТРОЕНИЕ МЛЕКОПИТАЮЩИХ

Задание

1) Рассмотреть и изучить: кожный и волосяной покров, строение волоса, осязательные волосы, роговые образования (когти, копыта, чешуи), скелет, зубную систему, особенности строение конечностей, органы пищеварения, дыхания и кровообращения, выделения, размножения и внутренней секреции, органы чувств и нервную систему, многообразие млекопитающих в связи с условиями жизни

2) Зарисовать: основные части тела, скелет, строение конечностей, черепа представителей различных отрядов, строение зубов, когтей, волосяного покрова. Уяснить различия в строении черепов и зубных систем у представителей различных отрядов млекопитающих, провести измерения частей тела и черепов у 2-3 видов.

О б о р у д о в а н и е:

1. Чучела, тушки млекопитающих разных экологических групп.

2. Образцы волосяных покровов животных, вибрисы, иглы ежей.

3. Образцы кожи млекопитающих, шкурки.

4. Скелеты млекопитающих (кролик, кошка, крыса).

5. Наборы черепов и зубов представителей разных отрядов.

6. Рога оленей и полорогих животных, копыта.

7. Заспиртованные влажные препараты: вскрытое млекопитающее (крыса); пищеварительная система; органы выделения; органы размножения; головной мозг.

8. Таблицы: строение кожи; строение волоса; схема строения когтя, ногтя, копыта. Общее расположение внутренних органов; пищеварительная система; органы дыхания; кровеносная система; органы выделения; органы размножения самца и самки; головной мозг; скелет и строение конечностей; внешний вид зверей разных экологических групп.

Кожный и волосяной покров

Кожа млекопитающих, как и у всех хордовых, состоит из двух слоев: наружного — эпидермиса и внутреннего — кутиса, или дермы (рис. 1.1). В отличие от других представителей этого типа кожа у млекопитающих толстая, что обусловлено большим разрастанием кутиса. Она богата кожными железами и несет разнообразные роговые и костные образования. Кожа — полифункциональный орган, участвующий в защите, терморегуляции, дыхании, выделении и многих других процессах.

Производные эпидермиса представлены разнообразными роговыми образованиями, основными из которых являются волосы и их производные: роговые чешуйки, когти, ногти, копыта, мозоли, китовый ус, рога полорогих, рога носорогов, челюстные чехлы утконоса и ехидны и ряд других.

Волосяной покров, хотя бы в измененном виде, практически имеется у всех зверей. Если волосяного покрова нет у некоторых животных во взрослом состоянии, то волосы в большем или меньшем числе образуются у молодых детенышей или у эмбрионов; отсутствие волосяного покрова у взрослых зверей — явление вторичное.

Волос представляет роговое образование. В нем различают нижнюю расширенную часть — луковицу — и выступающий наружу длинный стержень; нижняя его часть вместе с луковицей образует корень волоса, сидящий в сумке. В стержне под микроскопом видны три слоя клеток: кутикула, средний слой и сердцевина. Волосы содержат пигмент, от которого зависит их окраска. Белая окраска волос иногда бывает связана с наличием внутри клеток воздуха. У большинства зверей волосы делятся на 2—3 основные категории (рис. 1.1).

Снаружи меха видны длинные остевые волосы, под ними находится густая и нежная подпушь; нередко среди ости видны еще более длинные направляющие волосы. Волосы располагаются не беспорядочно, а определенными группами. Форма отдельных волос и тип их распределения характерны для каждого вида зверей.

Рис. 1.1. Строение кожи и типы волос млекопитающих (по Гейлеру, 1960): 1 – подпушь; 2 – остевой волос; 3 – роговой слой эпидермиса; 4 – мальпигиев слой; 5 – кориум; 6 – мышца волосяного мешочка; 7 – сальная железа; 8 – корень волоса; 9 – сосочек волоса; 10 – кровеносный сосуд; 11 – потовая железа.

Особое видоизменение волос представляют вибрисы, или осязательные волосы, расположенные группами на морде («усы» и пр.), а иногда на лапах и брюшной стороне тела. К модификациям волосяного покрова принадлежат также жесткая щетина кабана, иглы дикобраза, ежа и др.

Кожные железы. Кожа млекопитающих весьма обильна железами — трубчатыми и альвеолярными. К первым относятся преимущественно потовые железы, ко вторым — сальные. Своеобразным видоизменением трубчатых желез являются млечные железы.

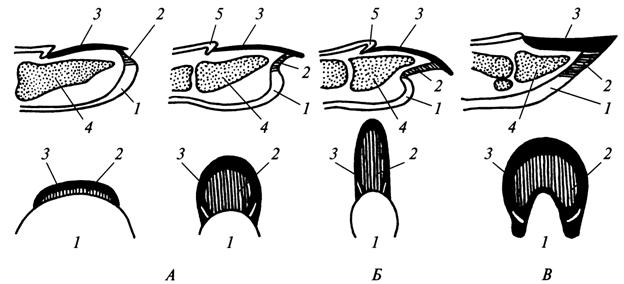

Роговые образования. К производным эпидермиса принадлежат также такие роговые образования, как когти, копыта, чешуи (например, панцири броненосцев и ящеров; мелкие чешуйки на хвосте бобра, выхухоли и др.), частично рога полорогих, у которых роговое вещество в виде чехла покрывает костный стержень (рис. 1.2 и 1.3). Когти, рога и прочие, как и волосы, испытывают возрастные и сезонные изменения.

Рис. 1.2. Строение ногтя, когтя и копыта: А — ноготь человека и обезьяны; Б — коготь хищника; В — копыто лошади: 1 — подушечка пальца; 2 — подошвенная пластинка; 3 — когтевая пластинка; 4 — конечная фаланга; 5 — когтевой валик.

Скелет

Большим своеобразием отличается скелет млекопитающих (рис. 1.4). Не останавливаясь на деталях, можно отметить следующие наиболее характерные черты, отличающие его от скелета пресмыкающихся и птиц. Прежде всего это касается черепа (рис. 1.5). Он образован меньшим количеством костей, чем у рептилий, так как еще на ранних стадиях онтогенеза некоторые из них срастаются между собой. Мозговая коробка отличается значительно большим объемом в соответствии с сильным разви-

Рис.1.3. Полые роговые (1—3) и плотные костные (4, 5) рога копытных: 1 — сибирского горного козла; 2 — барана аргали; 3 — зубра; 4 — северного оленя; 5 — благородного оленя

тием головного мозга. Каждая половина нижней челюсти образована лишь одной зубной костью, которая непосредственно сочленяется с черепом. Квадратная и сочленовная кости в отличие от других позвоночных не входят в состав челюстного аппарата, а превратились в слуховые косточки (молоточек и наковальню), расположенные вместе со стремечком в полости среднего уха. Череп сочленяется с позвоночником не одним, а двумя мыщелками.

На межчелюстных и верхнечелюстных костях, а также на нижней челюсти располагаются зубы. Корни их погружены в альвеолы (лунки), а на челюсти выступают коронки, у большинства видов покрытые твердой эмалью, препятствующей стиранию. Внутри зуба имеется полость; в нее вдается соединительнотканый сосочек (пульпа) с кровеносными сосудами и нервами. Посредством пульпы зуб получает из крови питательные вещества.

Рис. 1.4. Скелет кролика (по Б.С.Матвееву): 1 — шейные позвонки; 2 — грудные позвонки; 3 — поясничные позвонки; 4 — крестец; 5 — хвостовые позвонки; 6 — ребра; 7 — рукоятка грудины; 8 — лопатка; 9 — акромиальный отросток лопатки; 10 — коракоидный отросток лопатки; 11 — подвздошный отдел безымянной кости; 12 — седалищный отдел той же кости; 13 — лобковый отдел той же кости; 14 — запирательное отверстие; 15 — плечо; 16 — локтевая кость; 17 — лучевая кость; 18 — запястье; 19 — пясть; 20 — бедро; 21 — коленная чашечка; 22 — большая берцовая кость; 23 — малая берцовая кость; 24 — пяточная кость; 25 — таранная кость; 26 — плюсна.

Зубная система

Зубная система у большинства зверей состоит из зубов различного типа или назначения. Передние зубы называются резцами (incisivi). За ними следует в каждой половине челюсти по одному клыку (canini), далее —

предкоренные (praemolares) и, наконец, коренные зубы (molares). Предкоренные зубы в отличие от коренных появляются у молодых животных в виде молочных зубов, которые позднее сменяются постоянными. Иногда зубы продолжают расти в течение всей жизни млекопитающего (например, резцы у грызунов). Общее количество зубов, наличие разных их групп, а также строение сильно отличаются у отдельных групп и видов зверей. Эти особенности служат важным систематическим признаком. Для краткости они изображаются в виде так называемых зубных формул. Отдельные группы зубов обозначаются в них первыми буквами латинских названий, а их количество — простой дробью, где в числителе указывается количество зубов в одной половине верхней челюсти, а в знаменателе — в нижней челюсти.

Рис. 1.5. Череп лисицы, вид сбоку: 1 — носовая к.; 2— верхнечелюстная к.; 3— скуловая к.; 4 — глазница; 5 — лобная к.; 6 — заглазничный отросток; 7— скуловая дуга; 8 — теменная к.; 9 — стреловидный гребень; 10— затылочный мыщелок; 11— слуховая капсула; 12 — наружное слуховое отверстие; 13 — венечный отросток; 14 — сочленовный отросток; 15 — угловой отросток.; 16 — нижняя челюсть; 17 — резцы; 18 — клыки; 19 — предкоренные зубы; 20 — коренные зубы

Общее количество зубов равно удвоенной сумме числа зубов в формуле. Например, зубная формула волка:

белки:

Количество зубов в пределах класса млекопитающих колеблется от 12 (у австралийской плавающей крысы) до 200 (у некоторых дельфинов). Их строение находится в тесной зависимости от характера пищи. У хищных зверей сильно развиты клыки, а коренные обычно имеют высокие и острые гребни и бугорки, однако у растительноядных и всеядных хищников коренные зубы становятся тупобугорчатыми. У грызунов и копытных жевательная поверхность коренных зубов уплощена и снабжена низкими тупыми бугорками или складками эмали. Зайцеобразные и грызуны обладают сильно развитыми резцами, лишенными корней и постоянно растущими в длину по мере стачивания. У некоторых грызунов (например, серых полевок) лишены корней и так же непрерывно растут коренные зубы.

Позвоночник

Характерная особенность строения позвоночного столба млекопитающих — плоские сочленовные поверхности позвонков, четкое разделение позвоночника на отделы, постоянное число шейных позвонков (их почти у всех зверей насчитывается 7) независимо от длины шеи. В плечевом поясе у млекопитающих, кроме примитивных однопроходных, отсутствуют коракоиды; их остатки превратились в коракоидные отростки лопаток. Лопатка обладает хорошо развитым продольным гребнем. У одних видов хорошо развита ключица, у других (копытных) она рудиментарна или даже отсутствует.

Рис. 1.6. Задние конечности пальце- и стопоходящих млекопитающих. Элементы стопы зачернены: I — обезьяна павиан; II — собака; III — лама.

2018-03-09

2018-03-09 1171

1171