Глава 1. Предмет челюстно-лицевой ортопедии. Цели и задачи предмета. История предмета. Роль отечественных ученых в развитии этой области стоматологии.

Показания и противопоказания к проведению восстановительных операций и применению ортопедических методов лечения при врожденных и приобретенных дефектах и деформациях челюстно-лицевой области.

Челюстно-лицевая ортопедия – раздел ортопедической стоматологии, включающий в себя диагностику и лечение травм челюстно-лицевой области и их осложнений, врожденных и приобретенных дефектов мягких и твердых тканей челюстно-лицевой области (ЧЛО), последствий оперативных вмешательств по поводу ранений, воспалительных процессов и новообразований, а также заболеваний височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС), жевательных мышц и т.д.

Челюстно-лицевая ортопедия условно подразделяется на челюстно-лицевое протезирование (замещение зубочелюстных дефектов и устранение деформаций челюстно-лицевой области с максимальным эстетическим и функциональным эффектом) и челюстно-лицевую травматологию (ортопедические методы лечения травм челюстно-лицевой области и их осложнений).

|

|

|

Несмотря на то, что появление множества инновационных хирургических методик частично вытеснило ортопедические методы лечения, челюстно-лицевая ортопедия по-прежнему не теряет своей актуальности, а комплексный подход остается более результативным, чем изолированные хирургические либо ортопедические способы лечения и реабилитации вышеназванного контингента больных.

Задачи челюстно-лицевой ортопедии: 1) ортопедическое лечение переломов челюстей и их последствий; 2) устранение деформаций зубочелюстной системы ортопедическими методами; 3) протезирование врожденных и приобретенных дефектов лица и челюстей; 4) ортопедические мероприятия при восстановительной хирургии лица и челюстей; 5) ортопедическое лечение заболеваний жевательных мышц и височно-нижнечелюстных суставов.

Показания к ортопедическим методам лечения могут быть различными, чаще всего это: невозможность проведения оперативного вмешательства из-за наличия противопоказаний либо отказа пациента; неэффективность хирургических методов лечения; применение ортопедических методик в рамках комплексного лечения либо в качестве временных мер на этапах хирургического лечения.

Противопоказания к восстановительным и реконструктивным операциям. Различают местные и общие противопоказания.

К местным относятся незначительная степень дефекта или деформации (при отсутствии существенных функциональных нарушений и в тех случаях, когда косметический фактор не имеет значения, особенно у лиц пожилого и старческого возраста); пиодермия кожи лица, язвенный стоматит, гингивит, глоссит; воспалительные процессы в регионарных лимфатических узлах, верхнечелюстных пазухах, челюстях, в носу, в носовой части глотки и в других органах, находящихся по соседству с местом операции.

|

|

|

В число общих противопоказаний входят различные острые и хронические инфекционные заболевания; тяжелые расстройства функции пищеварительной системы; психические нарушения; гнойничковые поражения кожи туловища, конечностей и волосистой части головы; субфебрилитет невыясненной этиологии; общее недомогание и плохое самочувствие больного; нежелание больного (больной) или родителей ребенка, чтобы операция была произведена.

Предположительно, история челюстно-лицевой ортопедии уходит своими корнями в древние времена. Еще Гиппократом были предложены первые подобия пращевидной повязки при переломах челюстей и первые методики лигатурного связывания зубных рядов. Также попытки иммобилизации при травмах челюстей пращевидными повязками и связыванием зубов предпринимались Корнелием Цельсом (I в. н.э.) и Галеном (II в. н.э.).

В 1575 г. французским хирургом Амбруазом Паре описан первый небный обтуратор. Пьер Фошар, в 1730 г. усовершенствовавший обтуратор Паре, также предложил метод лигатурного связывания зубов с двух сторон от перелома. В 1880 г. Кингслеем были предложены протезы для замещения дефектов неба, носа и орбиты. Клод Мартэн в 1889 г. издает публикации, положившие основу пост-резекционному протезированию.

В СССР наибольшее развитие челюстно-лицевая ортопедия получает в 40-60-е годы 20 века, в основном силами военных хирургов. Значительным вкладом в развитие этой специальности стали конструкции и методики А.А. Лимберга, С.С. Тигерштедта, А.И. Бетельмана, И.М. Оксмана, В.Ю. Курляндского, Я.М. Збаржа, З.Я. Шура, Б.К. Костур, М.М. Ванкевич, З.Н. Померанцевой-Урбанской, В.А. Миняевой, А.Л. Грозовского и других.

Глава 2. Аппараты, применяемые в челюстно-лицевой ортопедии. Классификация.

Аппараты и приспособления для транспортной иммобилизации.

Аппараты, используемые в челюстно-лицевой ортопедии, отличаются многочисленностью и разнообразностью. Однако, ввиду того, что многие из них являются аналогами или модификациями уже существующих приспособлений, а также из-за вариабельности назначения и функции конструкций, необходимы четкие критерии их классификации. Итак, челюстно-лицевые аппараты разделяют:

По лечебному и функциональному назначению:

Кортопедическим (консервативным) методам иммобилизации относятся временные аппараты для оказания первой помощи (транспортная иммобилизация) и постоянные аппараты, используемые для оказания специализированной врачебной помощи и при лечении в стационаре (лечебная иммобилизация).

По лечебному назначению:

- основные аппараты, т.е. имеющие самостоятельное лечебное значение;

- вспомогательные аппараты, применяемые при костной и кожной пластике, когда основным видом лечебной помощи будет оперативное вмешательство.

По функциональному назначению:

- фиксирующие аппараты (удерживающие), удерживают отломки челюсти в правильном положении, обеспечивают их неподвижность;

- репонирующие аппараты (исправляющие или перемещающие), подразделяются на аппараты механического и функционального действия, (направляющие), постепенно устанавливают отломки челюсти в правильное положение, применяются в том случае, когда невозможно произвести одномоментную репозицию;

- формирующие аппараты применяются при пластике мягких тканей лица для временного поддержания формы лица, создания жесткой опоры, предупреждения рубцовых изменений мягких тканей и их последствий (смещение фрагментов за счет стягивающих сил, деформация протезного ложа и др.).

|

|

|

- замещающие аппараты (резекционные и разобщающие) применяются для замещения дефекта челюстей и восстановления их формы и функции;

- комбинированные аппараты (многофункциональные);

- профилактические аппараты (аппараты для механотерапии, боксерская каппа, ограничители открывания рта) применяются для предупреждения травм челюстно-лицевых травм и их последствий.

По способу фиксации и месту расположения:

- съемные/ несъемные/ комбинированные;

- внутриротовые/ внеротовые/ внутри-внеротовые;

- одночелюстные/ двучелюстные;

- назубные/ надесневые/ зубонаддесневые/ накостные.

По технологии изготовления:

- стандартные и индивидуально изготовленные (внелабораторного и лабораторного и изготовления);

- простые и сложные.

По материалу изготовления:

- полимерные (пластмасса, композит, полиамидная нить);

- металлические (гнутые, литые, паяные, сочетанные);

- комбинированные (пластмасса и металл, пластмасса и полиамидная нить, металл и композит и др.).

Транспортная иммобилизация – метод временной иммобилизации, задачей которого является обеспечение неподвижности отломков костей на время транспортировки больного в лечебное учреждение либо до возникновения иной возможности оказания квалифицированной помощи.

Как правило, транспортная иммобилизация накладывается на срок до 3-х суток. Аппараты и приспособления для транспортной иммобилизации могут быть внутриротовыми, внеротовыми и внутри-внеротовыми. Повязки бывают давящими (для остановки кровотечения, уменьшения ликвореи, восстановления прикуса) и поддерживающими (для купирования болевого синдрома, вызванного дислокацией фрагментов, для удержания лоскутов мягких тканей и отломков костей). Кроме того, для осуществления транспортной иммобилизации нередко используют импровизированные подручные средства ввиду отсутствия специализированных приспособлений.

Показанияк временной иммобилизации:

|

|

|

- отсутствие условий для осуществления лечебной иммобилизации;

- отсутствие специализированных кадров, способных выполнить лечебную иммобилизацию;

- недостаток времени для проведения лечебной иммобилизации. Обычно это наблюдается в период боевых действий или других чрезвычайных ситуаций (землетрясение, аварии с большим числом жертв и т.п.), когда отмечается большой поток пострадавших;

- тяжелое общесоматическое состояние (травматический шок, кома, внутричерепная гематома, черепно-мозговая травма, сопровождающаяся тошнотой и/или рвотой и др.), являющееся временным относительным противопоказанием к проведению лечебной иммобилизации.

Внеротовые методы транспортной иммобилизации:

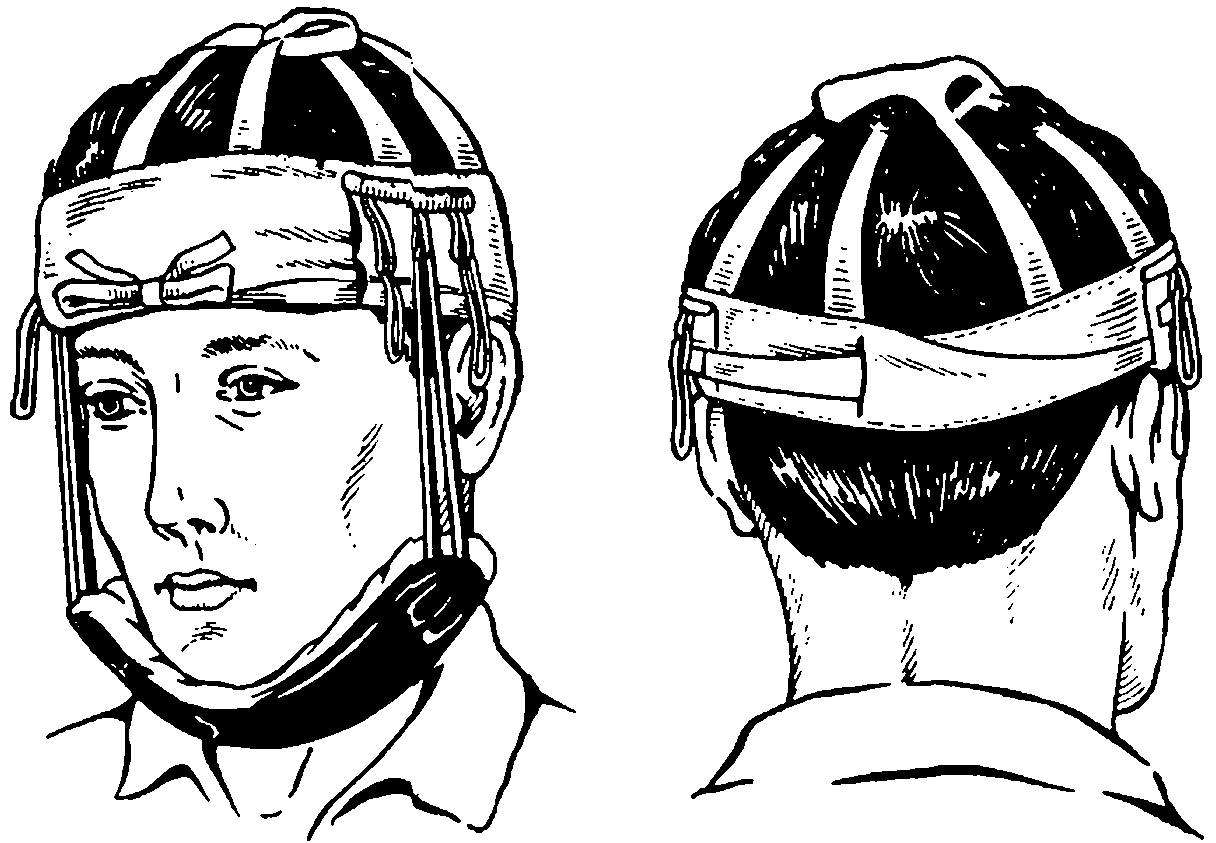

- теменно-подбородочная повязка по Гиппократу (рис. 1а). Является самым доступным и простейшим методом временной фиксации отломков. Круговые туры бинта, проходя через подбородок и теменные кости, не позволяют отломкам смещаться во время транспортировки пострадавшего. Для этой цели можно использовать эластичный сетчатый бинт. Показания к применению: при переломах нижней челюсти она фиксирует отломки к неповрежденной верхней челюсти. При переломах обеих челюстей повязка поддерживает и предупреждает смещение отломков поврежденных челюстей, тем самым значительно ограничивает их подвижность.

- стандартная эластическая пращевидная повязка

(по З.Н. Померанцевой-Урбанской) (рис. 1в). Состоит из подбородочной пращи, к которой с двух сторон пришиты широкие резинки, переходящие в матерчатые ленты с отверстиями для шнурка. Показания к применению: средство транспортной иммобилизации при переломах верхней и нижней челюсти.

- стандартная пращевидная транспортная повязка (жесткая подбородочная праща) Д.А. Энтина (рис. 1б). Показания к применению: средство транспортной иммобилизации при переломах верхней и нижней челюсти. Эта повязка состоит из стандартной безразмерной шапочки и подбородочной жёсткой пращи с прорезями и выступами, используемыми для фиксации резиновых колец и языка пострадавшего, а также для оттока раневого содержимого. В зависимости от количества пар резиновых колец, используемых в повязке, праща может удерживать отломки без давления или оказывать давление на них. При переломе нижней челюсти за зубным рядом или при переломе верхней челюсти стандартную повязку можно наложить с использованием трех пар резиновых колец (как давящую). При переломах нижней челюсти в пределах зубного ряда ее следует накладывать лишь для поддержания отломков. Чрезмерное давление на сместившиеся отломки приводит к еще большему их смещению и опасности асфиксии.

а б в

Рис. 1. Внеротовые методы транспортной иммобилизации.

а) теменно-подбородочная повязка по Гиппократу;

б) транспортная повязка по Энтину;

2018-02-13

2018-02-13 2226

2226