Учебная практика

Агрегат предназначен для питания двух электросверл мощностью 1,6 кВт каждое и светильников местного освещения мощностью ≤ 0,2 кВт.

Конструктивно агрегат представляет собой цилиндрический металлический корпус, разделенный на четыре камеры: пусковой и защитной аппаратуры (отделение обслуживания), выключателя, ввода кабеля от сети и вывода кабелей на нагрузку.

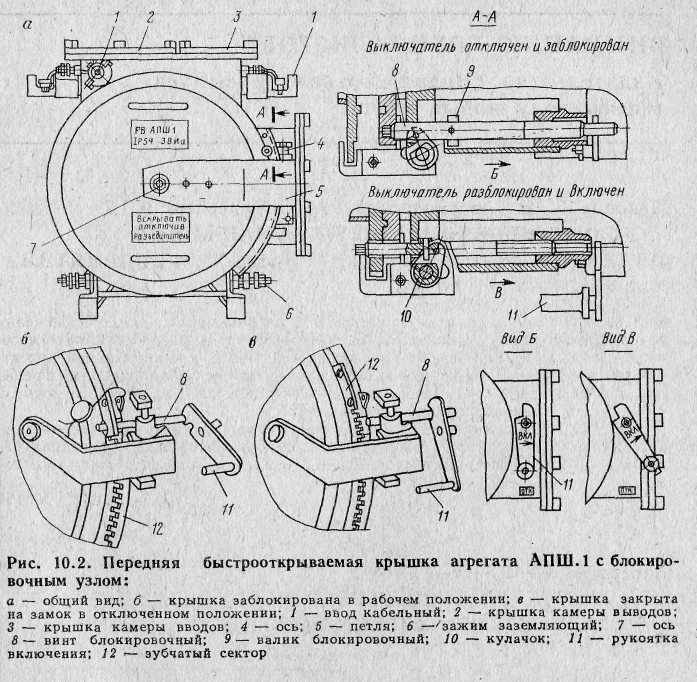

Отделение обслуживания закрывается передней быстрооткрываемой крышкой (рис. 10.2), сблокированной с рукояткой привода выключателя 8 посредством блокировочного узла.

Механический блокировочный узел работает следующим образом.

При закрытой крышке агрегата (отверстие в зубчатом секторе передней крышки совпадает с осью блокировочного винта) блокировочный винт 8 находится в отверстии зубчатого сектора 12, чем препятствует провороту крышки относительно оси 7 и расцеплению замка байонетного соединения крышки. Блокировочный валик в этом положении блокировочного винта находится на уровне эксцентрикового кулачка 10, который усеченной кромкой совмещен с валиком. Рукоятка привода выключателя разблокирована. Агрегат находится в рабочем режиме.

|

|

|

Блокирование агрегата осуществляется следующим образом. Рукоятку привода выключателя 11 повернуть в положение «Откл.». При этом отверстие в ней совпадает с осью блокировочного винта 8. Торцевым ключом ввинтить блокировочный винт, который зайдет в отверстие рукоятки привода выключателя и заблокирует ее в отключенном положении. Противоположный конец винта освободит отверстие в зубчатом секторе передней крышки и даст возможность провернуть ее относительно оси 4.

При ввинчивании блокировочного винта происходит одновременно перемещение блокировочного валика 9 относительно эксцентрикового кулачка 10, вследствие чего он выходит за пределы усеченной кромки кулачка.

| Техническая характеристика АПШ.1 Уровень и вид взрывозащиты....................... РВ-ЗВ; Иа Номинальная мощность, кВ........................ 4 Номинальное напряжение цепи, В: первичной......................................... 380/660 вторичной.............................................. 133 Номинальный ток в цепи, А: первичной............................................... ≤ 6,75/3,9 вторичной.............................................. ≤ 17,4±0,6 Действующее значение трехфазного тока к. з. (А) на выходных зажимах при t = 35° С................ ≤ 700. Сопротивление срабатывания при симметричной трехфазной утечке, кОм...................... ≥ 3,3 Ток уставки автоматического выключателя, А........... 192 Габаритные размеры, мм ............................≤ 850 х 630 х 630 Масса, кг........................................ ≤ 210 |

Провернуть крышку относительно оси до расцепления замка байонетного соединения. При поступательном выдвижении вдоль оси блокировочного винта крышка

|

|

|

рассоединяется с корпусом, а зубчатый сектор крышки, находящейся в ограничительном пазу петли 5, переместит петлю относительно оси 7. Эксцентриковый кулачок, кинематически связанный с петлей, провернется при этом вокруг оси 7; усеченная кромка кулачка сместится, и тело кулачка воспрепятствует обратному пути валика 9. Дальнейшим перемещением передней крышки вокруг оси 7 полностью открывается доступ в камеру пусковой и защитной аппаратуры. В этом случае агрегат находится в режиме обслуживания. При попытке вывинтить блокировочный винт 8 и освободить рукоятку привода выключателя блокировочный валик 9 упрется в тело эксцентрикового кулачка.

Деблокировка агрегата производится в обратной последовательности. Включение рукоятки привода выключателя возможно только после полной блокировки крышки.

Для открывания быстро открываемой крышки предусмотрен специальный зубчатый ключ, который крепится на корпусе агрегата на приваренной шпильке.

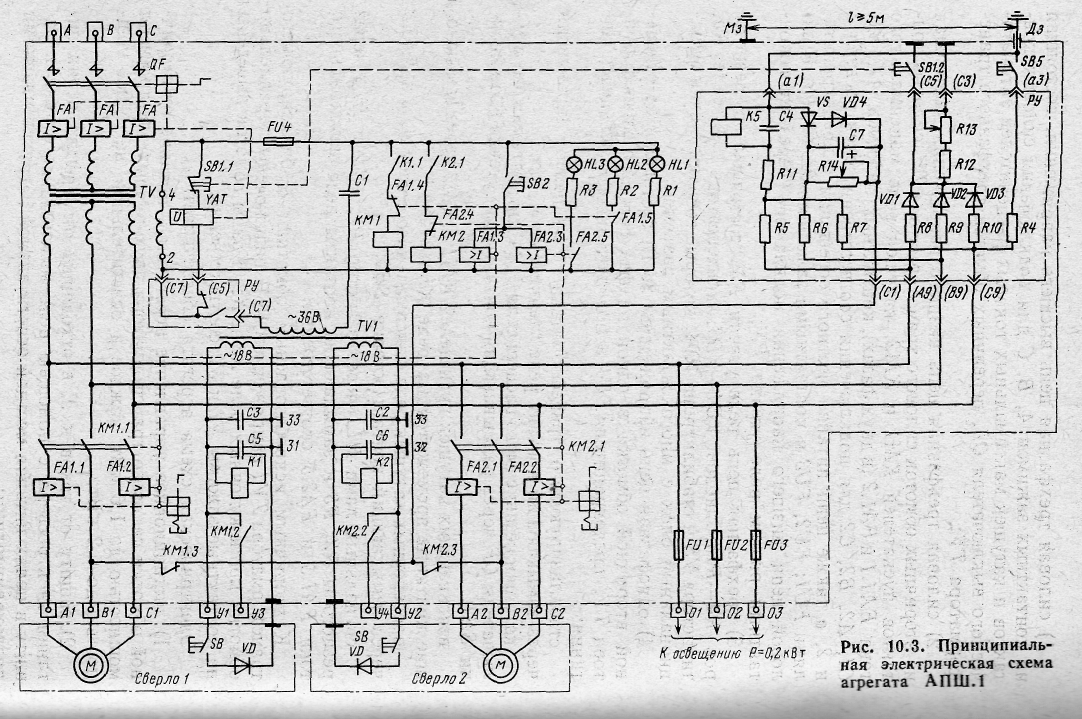

В состав принципиальной электрической схемы АПШ. 1 (рис. 10.3) входят:

1) силовая трёхфазная цепь высшего напряжения, состоящая из контактных зажимов А, В, С для подключения силовых контактов и катушек максимальных токовых расцепителей автоматического выключателя QF, первичных обмоток трёхфазного трансформатора TV;

2) силовая трёхфазная цепь низшего напряжения, состоящая из вторичных обмоток силового трансформатора TV, силовых контактов пускателей КМ1 и КМ2, катушек реле максимального тока FA1.1 и FA1.2 (в двух фазах), контактных зажимов А1, В1, С1, А2, В2, С2 для подключения соответственно электросвёрл 1 и 2, а также цепи питания местного освещения с предохранителями FU1; FU2; FU3 и контактными зажимами 01, 02, 03. К силовой цепи низшего напряжения подключено через многоконтактный разъём реле утечки РУ;

3) трёхфазная цепь реле утечки РУ, состоящая из резисторов R4 –R13, диодов VD1 – VD3, конденсатора С4, реле К5, тиристора VS и стабилитрона VD4, которые собраны в один функциональный блок с многоканатным разъёмом;

4) однофазная цепь напряжением 36 В, состоящая из отдельной вторичной обмотки в одной из фаз силового трансформатора TV, предохранителя FU4 и подключенных к ней цепей питания:

- стабилизирующего трансформатора TV1 цепей управления через замыкающий контакт реле утечки РУ;

- катушки независимого расцепителя YAT автоматического выключателя QF через размыкающий контакт реле утечки РУ и кнопки SB1;

- втягивающих катушек пускателей КМ1 и КМ2 через замыкающие контакты промежуточных реле К1 и К2;

- проверочных катушек реле максимального тока FA1.3 и FA2.3 через замыкающий контакт кнопки SB2;

- сигнальных ламп HL1 через резистор R1, HL2 и HL3 через резисторы R2, R3 и замыкающие контакты реле максимального тока FA1.5 и FA2.5 соответственно.

К вторичным искробезопасным обмоткам стабилизирующего трансформатора TV1 напряжением 18 В подключены параллельно обмотки промежуточных реле К1 и К2. Концы обмоток выведены на контактные зажимы У1 и У2 соответственно.

Электрическая схема агрегата обеспечивает:

1) дистанционное управление агрегатом и питание от вторичной обмотки силового трансформатора двух ручных электросвёрл мощностью до 1,6 кВт каждое и осветительной нагрузки мощностью до 0,2 кВт;

2) защиту от токов к.з. в отходящих от агрегата цепях питания электросвёрл с помощью реле максимального тока и защиту в цепях питания местной осветительной

нагрузки плавкими предохранителями;

3) защиту от токов утечки в отходящих цепях, питающихся вторичной обмотки силового трансформатора и предупредительный контроль сопротивления изоляции этих цепей;

4) защиту от замыкания в цепях дистанционного управления;

|

|

|

5) защиту от самовключения при повышении напряжения питающей сети до 1,5Uном;

6) защиту от обрыва или увеличения сопротивления цепи заземления < 100 Ом;

7) нулевую защиту отходящих цепей, питающихся от вторичной обмотки силового трансформатора, при управлении с вынесенного поста по трехпроводной схеме;

8) световую сигнализацию о включенном автоматическом выключателе (подаче напряжения на вход силового трансформатора), о срабатывании каждого из двух реле максимального тока;

9) блокировку, препятствующую подаче напряжения в отходящие от вторичной обмотки силового трансформатора цепи преднамеренном отсоединении реле утечки.

Последовательность работы схемы:

Нажатием кнопки SВ1 размыкается цепь катушки независимого расцепителя YАТ выключателя QF. Ручкой включения автоматический выключатель QF включается и подает напряжение сети на вход (первичную обмотку) силового трансформатора ТV и, следовательно, на все элементы, подключенные к вторичной обмотке. После загорания сигнальной лампы НL1 кнопку SВ1 следует отпустить. Вследствие подачи напряжения на вторичную обмотку силового трансформатора ТV включается реле утечки РУ — срабатывает исполнительное реле К5, которое своим размыкающим контактом размыкает цепь питания катушки независимого расцепителя выключателя QF, а замыкающим контактом подключает источник питания искробезопасных цепей управления — первичную обмотку трансформатора ТV1 к источнику напряжения — отдельной обмотке напряжением 36 В силового трансформатора TV.

Кнопка SВ1 предназначена для предотвращения отключения выключателя QF собственным независимым расцепителем в момент включения агрегата.

Для надежного срабатывания реле утечки замыкающим контактом кнопки SВ1 шунтируются резисторы R12 и R13, ток в обмотке реле К5 увеличивается и реле надежно срабатывает.

Дистанционное управление агрегатом и питание электросверл осуществляются включением кнопки SВ «Пуск» на сверле, при этом обмотка промежуточного реле К1 или К2 шунтируется диодом VD. Реле срабатывает и замыкает свой контакт в цепи питания втягивающей катушки пускателя КМ1 или КМ2, пускатель срабатывает и подает напряжение на соответствующее сверло. Отключается сверло при отпускании (размыкании) кнопки на сверле.

|

|

|

Защиту от токов к.з. в отходящих силовых цепях, питающихся от вторичной обмотки силового трансформатора, осуществляет электромагнитное реле максимального тока FА1.1 и FА1.2 без самовозврата (с возвратом нажатием кнопки) с током уставки 50± 5 А.

При срабатывании реле максимального тока своим размыкающим контактом размыкает цепь питания втягивающей катушки соответствующего пускателя (контактора) КМ1 или КМ.2 и отходящая цепь отключается, а замыкающим контактом замыкает цепь питания соответствующей сигнальной лампы НL2 или НLЗ.

Защита от токов к. з. в силовых цепях на участке между автоматическим выключателем QF и реле FА2.1 и FА2.2 осуществляется электромагнитными расцепителями FА выключателя. Для защиты от токов, к. з. в цепи питания местного освещения установлены предохранители FU1, FU2, FU3.

Для проверки срабатывания реле максимального тока следует нажать кнопку SВ2, замыкающую цепи питания проверочных катушек, электромагнитная система которых воздействует на механизм свободного расцепления реле. Возврат реле в исходное рабочее состояние производится рукояткой, вынесенной наружу корпуса агрегата, рычаг которой взводит кнопку реле.

Защита от токов утечки на землю отходящих цепей, питающихся от вторичной обмотки силового трансформатора, с предварительным контролем сопротивления изоляции этих цепей осуществляется посредством реле утечки РУ.

При отсутствии утечек в защищаемой цепи оперативный ток протекает от нулевой точки («+» диодов VD1—VD3), через резисторы R12 и R13, заземление на корпус, «землю», добавочное заземление и его зажим Дз, изолированный от корпуса, катушку двухобмоточного исполнительного реле К5, резисторы R11 и R5 — R7, источник питания (вторичные обмотки силового трансформатора Т), резисторы R8 — R10 и «—» диодов., VD1-VD З. В этом случае ток обмотки исполнительного реле К5 максимален и его якорь притянут, цепь питания обмотки независимого расцепителя автоматического выключателя QF разомкнута размыкающим контактом, а замыкающий контакт подает напряжение на первичную обмотку трансформатора ТV1.

При снижении сопротивления изоляции защищаемой цепи часть оперативного тока ответвляется через утечку параллельно обмотке реле К5 и в цепи обмотки ток уменьшается. При снижении сопротивления изоляции до величины уставки сопротивления утечки реле К5 отключается, размыкает замыкающим контактом цепь источника питания трансформатора ТV1 и замыкает размыкающим контактом цепь питания обмотки независимого расцепителя автоматического выключателя QF, последний срабатывает и снимает напряжение сети с входа силового трансформатора ТV.

Предварительный контроль изоляции (работа в режиме БРУ) отходящих от вторичной обмотки силового трансформатора цепей при отключенных пускателях осуществляется шунтированием обмотки реле К5 и резистора R11 электрической цепью — общая точка резисторов R5 — R7, размыкающие контакты пускателей КМ1 и КМ2, фаза В (зажимы В1 и В2 электросверл) и «земля» в месте снижения сопротивления или повреждения изоляции. При шунтировании обмотки реле ток в ней не достигает величины срабатывания и реле К5 не срабатывает и замыкает свой размыкающий контакт в цепи питания катушки независимого автоматического расцепителя YАТ.

Таким образом, выключатель QF в случае повреждения изоляции и снижения сопротивления до нормированной величины и ниже в отходящих от вторичной обмотки силового трансформатора цепях при отключенных пускателях после включения и подачи напряжения на первичную обмотку мгновенно срабатывает и снимает напряжение. Величина уставки при работе в режиме БРУ составляет не менее удвоенного максимального отключающего сопротивления однофазной утечки 4 кОм.

Проверка срабатывания реле утечки РУ осуществляется путем кратковременного замыкания фазы А1 вторичной обмотки силового трансформатора ТV кнопкой SВЗ через проверочное сопротивление R4 на добавочное заземление Дз.

Защиту от замыкания в цепях дистанционного управления выполняют промежуточные реле К1 и К2 постоянного тока. При замыкании диод, встроенный в электросверло последовательно с пусковой кнопкой, шунтируется и работающее реле отключается.

Для защиты от самовключения при повышении напряжения и для нулевой защиты в цепях управления применена пусковая кнопка с самовозвратом.

Защита от обрыва или увеличения сопротивления цепи заземления

осуществляется промежуточными реле К1 и К2, которые настроены на отпускание при сопротивлении 100 Ом и более.

Блокировка, препятствующая подаче напряжения в отходящие от вторичной обмотки силового трансформатора цепи при преднамеренном отсоединении реле утечки, основана на том, что цепь питания первичной обмотки трансформатора Т2 разрывается и катушки промежуточных реле К1 и К2 лишаются питания.

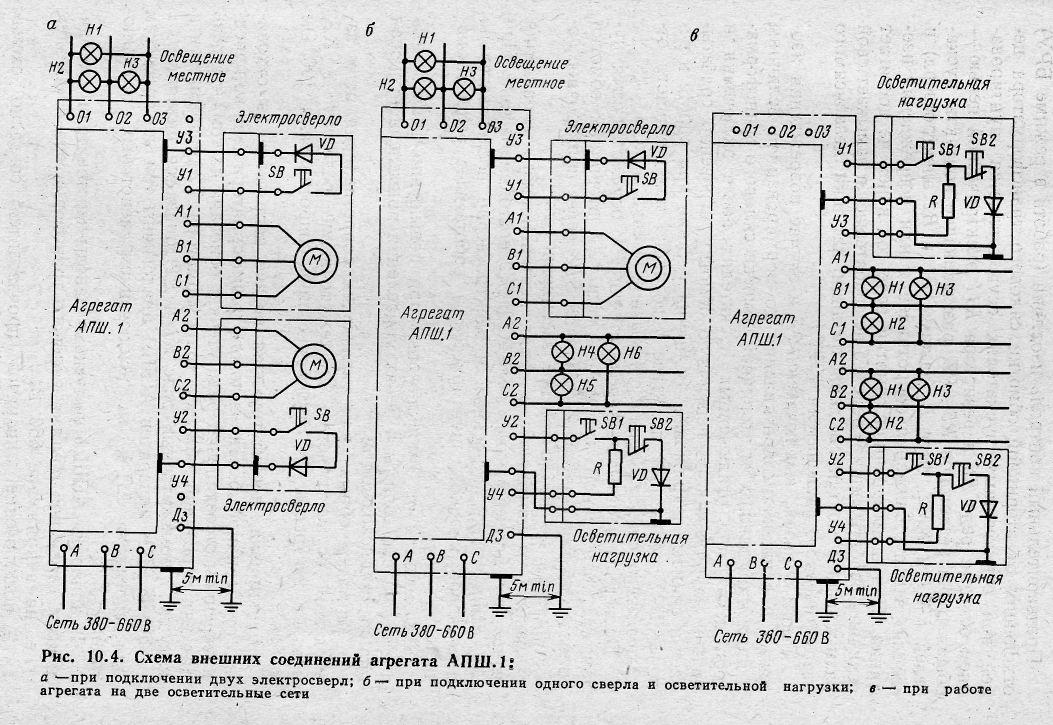

ТО и РНИ аппаратов АПШ.1 аналогичны тем же процессам для агрегатов АП-4, за исключением некоторых особенностей:

1) аппараты АПШ.1 выпускают заводы-изготовители с соединением первичной обмотки силового трансформатора в «звезду», т. е. на напряжение 660 В;

2) подключение аппаратов производится согласно схемам внешних соединений (рис.)

3) проверка срабатывания механизма реле максимального тока и реле утечки осуществляется нажатием кнопок SВ2 и SВ5 соответственно.

Обслуживание и эксплуатация пусковой аппаратуры

Статистика показывает, что электротравматизм в угольной промышленности постоянно снижается и в последние годы составляет в среднем 1,8% общего травматизма. Тем не менее, дальнейшее снижение электротравматизма и его полная ликвидация остаются серьёзной задачей и решить её можно, зная, прежде всего причины поражения током.

Таких причин несколько:

1. Прикосновение к токоведущим частям электроустановок.

2. Прикосновение к контактному проводу.

3. Прикосновение к кабелям и породам с нарушенной изоляцией.

Поражение электрическим током по этим причинам происходит в основном по невнимательности или низкой квалификации обслуживающего персонала, а также вследствие прямого нарушения требований техники безопасности. Следует добавить, что поражения током вследствие прикосновения к кабелям, проводам и аппаратам в шахте происходят только при неисправной или отключённой защите от токов утечки.

4. Эксплуатация неисправных сварочных аппаратов и осветительных сетей.

5. Неправильное применение индивидуальных защитных средств.

6. Неправильная подача напряжения при ремонтах.

7. Растекание тока в землю. Это явление происходит при замыкании электроцепи на землю и приводит к появлению опасных потенциалов на металлических корпусах оборудования и аппаратов, а также к образованию разности потенциалов между отдельными точками земли.

Нельзя включать электроустановки с неисправным защитным заземлением, производить любые работы на заземляющих устройствах при включенной электроустановке, эксплуатировать электрооборудование при неисправных блокировочных устройствах при отбитых или снятых крышках, снятых краях фланцев. Запрещается допускать перегрев или перегрузку электродвигателей, так как это может привести к воспламенению изоляционного материала.

Важную роль в повышении безопасности обслуживания электрооборудования играют предупреждающие знаки, надписи, опознавательная окраска. Напоминающие о необходимости соблюдения требований ТБ и позволяющие быстрее ориентироваться при выполнении работ. Примерами могут служить различная окраска кнопок управления (выделение кнопки стоп красным цветом), маркировка кабелей, знаки, вывешиваемые на щитах высокого напряжения, и разнообразные плакаты, предупреждающие об опасности поражения людей током.

Проверку исправности действия магнитных пускателей электрослесарь должен производить с учетом особенностей их конструкции и схемы управления в следующем порядке: ПБ при обслуживании электроаппаратуры.

В пускателях единой серии ПВИ для этого необходимо отключить блокировочный разъединитель, открыть крышку обслуживаемого отделения, переставить перемычку в схеме на соответствующие зажимы, нажать кнопку «проверка схемы» и убедиться в том, что сигнальная лампа загорается. Это свидетельствует об исправности цепи втягивающей катушки контактора и о срабатывании промежуточного реле. Не искробезопасное напряжение силовой цепи к подключенному электроприемнику при проверке схемы не подается, так как контактор не включается. Возвращение схемы управления пускателем в исходное состояние производится в обратном порядке.

Запрещается:

- отыскивать повреждение и обнаруживать отказ в схеме управления пускателем, подавая на нее напряжение и отыскивая обрывы или замыкания в цепи присоединением под напряжением диодов, перемычек и т.п. при открытых взрывобезопасных отделениях аппарата;

- производить осмотр и ремонт электрооборудования комбайнов и врубовых машин на крутых пластах без предохранительных полков. Осмотр и ремонт электрооборудования забойных машин разрешается производить только при разъединенной штепсельной муфте;

- электрослесарю подавать напряжение на забойные и другие машины и механизмы при неисправном дистанционном управлении.

При опробовании исправности электрооборудовании комбайнов и врубовых машин, в результате которого режущие или передвигающиеся детали машины будут приведены в действие, электрослесарю необходимо убедиться в отсутствии на этих частях инструментов и других предметов. Перед включением предупредить лиц, находящихся около машины, окриком «Берегись – включаю!» или включением предупредительной сигнализации.

При опробовании машины не разрешается снимать руки с рукояток управления для того, чтобы быть готовым в случае необходимости быстро остановить машину.

Присоединение ручных электросверл к пусковым агрегатам обязательно должно производиться с помощью штепсельных муфт, включенных непосредственно перед электросверлом.

Запрещается в шахтах, опасных по газу или пыли, ремонт ручных электросверл, а также их осмотр, связанный даже с незначительной разборкой.

При присоединении гибкого кабеля к светильнику электрослесарь обязан обратить особое внимание на присоединение заземляющей жилы. При сборке светильника электрослесарь должен проверить наличие болтов, гаек, шайб и уплотняющих прокладок, а также проверить плотность прилегания защитного колпака. Запрещается применять лампы накаливания без арматуры.

Замену сгоревших ламп электрослесарь обязан производить только при отключенном напряжении.

Запрещается электрослесарю применять какие – либо уплотняющие прокладки между взрывозащитными поверхностями оболочек электрооборудования, непредусмотренные конструкцией.

После всякого ремонта взрывобезопасного оборудования необходимо проверить, чтобы все болты стояли на месте и были затянуты до отказа.

Электрослесарь обязан следить за наличием достаточного количества и исправностью противопожарных средств (песок, огнетушители).

При возникновении пожара электрослесарь обязан немедленно выключить напряжение, сообщить лицу надзора и принять меры к тушению пожара всеми доступными средствами.

Электрослесарю запрещается:

- обслуживать электротехнические устройства напряжением выше 1000В без защитных средств (диэлектрических перчаток, бот или деревянных решеток на изоляторах).

- обслуживать электротехнические устройства напряжением до 1000 В, незащищенные реле утечки без диэлектрических перчаток, за исключением электротехнических устройств напряжением 40 В и ниже;

- ремонтировать части электрооборудование и кабель, находящийся под напряжением, за исключение цепей напряжением до 40 В в не газовых шахтах и таких же цепей с искробезопасными параметрами в шахтах, опасных по газу и пыли;

- оставлять под напряжением не использующиеся электрические цепи, за исключением резервных;

- открывать оболочки взрывобезопасного электрооборудования в шахтах, опасных по газу без предварительного замера газа.

- изменять заводскую конструкцию электрооборудования, электрические схемы и градуировку устройств;

- снимать с аппаратов предупредительные и запрещающие плакаты, если на это на дано распоряжение ответственного производителя работы.

Аппарат пусковой шахтный АПШ.1

https://yandex.ua/video/preview?filmId=1884510709990102006&text=%D1%8E%D1%82%D1%83%D0%B1+%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82+%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9+%D1%88%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%90%D0%9F%D0%A8.1

Разборка, сборка и ревизия АПШ.1 - https://www.youtube.com/watch?v=OMwGQLDVK8A

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Назначение пускового агрегата АПШ.1.

2. Устройство АПШ.1.

2. Принцип блокирования агрегата и его деблокировка.

3. Последовательность работы электрической схемы агрегата.

4. Обслуживание и эксплуатация пусковой аппаратуры.

Обратная связь с мастером п/о: сообщество ВКонтакте «Горный колледж Антрацит»,

мобильный телефон

2020-08-05

2020-08-05 1175

1175