Следует сделать оговорку, что в данном случае не идет речь о полном принятии судами позиции заявителя по некорректным требованиям иска. Например, заявлено основное требование об оспаривании решения общего собрания корпорации. Нередко вторым требованием просит аннулировать либо исключить запись в налоговом реестре <1>, признать запись регистрации незаконной либо обязать налоговый орган восстановить прежнюю запись. Практическая реализация данного требования, по сути, даже чисто технически невозможна. А вот если заявляется дополнительное требование (акцессорное/производное от основного) о признании недействительным решения налогового органа, которым внесена соответствующая запись в Единый государственный реестр юридических лиц (см. Определение Высшего Арбитражного Суда РФ от 23 сентября 2013 г. N ВАС-12966/13), то данный способ защиты и требования надлежащие. Аналогично нельзя признать недействительным проведенное общее собрание. Возможно лишь признать недействительным решение, оформленное протоколом по результатам проведенного общего собрания корпорации.

|

|

|

--------------------------------

<1> Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 24 сентября 2014 г. по делу N А41-28651/13.

В действительности второй подход обеспечивает судебную защиту нарушенного права во всех случаях, однако при этом должны соблюдаться положения ст. 12 ГК РФ (п. 9 Постановления Пленума ВС РФ от 23 июня 2015 г. N 25). Корпоративная культура в России и квалификация корпоративных юристов в общей массе требуют совершенствования. Ошибки при выборе способа защиты нарушенного права корректируются судебной системой в рамках ст. 3 АПК РФ, согласно которой в качестве задачи судопроизводства закрепляется защита нарушенных либо оспариваемых прав и законных интересов.

3. Поскольку выбор способа защиты нарушенного права и характер нарушения находятся в тесной связи, судам необходимо устанавливать в каждом конкретном деле их соотношение.

Согласно п. 4 ч. 2 ст. 125 АПК РФ в исковом заявлении должны в обязательном порядке быть указаны требования истца к ответчику со ссылкой на законы и иные нормативные правовые акты, а при предъявлении иска к нескольким ответчикам - требования к каждому из них. Т.е. законодатель в рамках принципа диспозитивности обязывает заявителя самому определить предмет иска, который обеспечивает защиту его прав. Вместе тем существует "предел" формально-логическому подходу, где судебная практика идет по пути "умеренной" корректировки выбранного способа защиты для исключения судебной ошибки и неправосудного судебного акта. Так, в Обзоре судебной практики по делам, связанным с самовольным строительством (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 19 марта 2014 г. <1>), обращено внимание на обязанность суда обсуждать в процессе и устанавливать, насколько избранный истцом способ защиты прав соответствует допущенному ответчиком нарушению, как это было сделано в деле, по которому вынесено Определение Верховного Суда РФ от 9 апреля 2013 г. N 18-КГ13-14 <2>.

|

|

|

--------------------------------

<1> URL: http://www.vsrf.ru.

<2> СПС "КонсультантПлюс".

Справедливость такого подхода не предполагает отказ в иске по формальному основанию - несоответствие последствий нарушения предмету иска. Однако Верховный Суд РФ однозначно подчеркивает необходимость судам не нормативно-формально осуществлять правосудие, а оценивать всю подлинную картину обстоятельств дела и складывающихся отношений. Также с учетом экономических кризисов, изменений предпринимательского законодательства и иных факторов в суды поступает колоссальное количество исков (заявлений), при рассмотрении которых нередко устанавливается, что в действительности последствия определенных действий (бездействия) лиц не нарушают интересы и права заявителя (истца). Указанный подход говорит о поддержании Верховным Судом РФ стабильности общественных отношений и ответственного правосудия.

Говоря о выборе надлежащего способа защиты нарушенных прав <1>, следует обратить внимание на необходимость разработки самостоятельных "корпоративных способов" защиты нарушенных корпоративных прав <2>.

--------------------------------

<1> См. подробнее: § 2 и 3 гл. 6.

<2> См. также: Валявина Е.Ю. Актуальные вопросы защиты прав субъектов предпринимательской деятельности в современных условиях (в практике арбитражных судов) // Журнал российского права. 2011. N 1. С. 5 - 13.

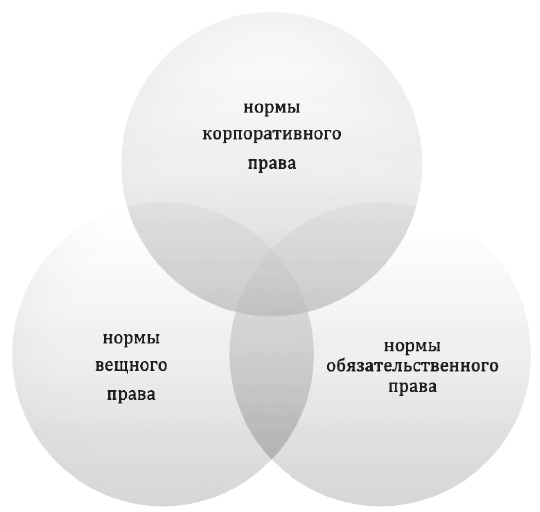

Учитывая особую природу корпоративных отношений, наряду с вещными и обязательственными отношениями предлагается развивать и законодательно закреплять специальные инструменты и нормы, позволяющие обеспечить восстановление корпоративных прав и защитить корпоративные интересы членов корпорации.

Статьей 307.1 ГК РФ закреплено положение о возможности применения положений об обязательствах к требованиям, возникшим из корпоративных отношений. Буквальное толкование данного положения ГК РФ свидетельствует о том, что законодатель восполнил возможный пробел в правовом регулировании корпоративных отношений аналогией закона. Ключевым является то, что аналогия закона (права) применяется лишь к "требованиям" их корпоративных отношений. То есть лишь тогда, когда применение норм права необходимо в целях защиты корпоративных прав. Видится неверным и расширительным толкование данного п. 3 ст. 307.1 ГК РФ как возможность применения по аналогии обязательственного права к корпоративным правоотношениям (во всех смыслах) и, уж тем более, как отождествление корпоративных и обязательственных отношений.

Следует строго отличать природу складывающихся отношений. Так, например, нарушение договорных обязательств влечет ответственность в виде взыскания неустойки или возмещения убытков (ст. ст. 15, 330, 393 и 395 ГК РФ). При утрате лицом права собственности на вещь собственник вправе истребовать ее из чужого незаконного владения либо от добросовестного приобретателя (ст. ст. 301 и 302 ГК РФ). Учитывая аналогию закона (права), при нарушении корпоративных прав, в частности в виде утраты принадлежащих лицу акций, к добросовестному приобретателю предъявляется требование виндикационного характера по правилам ст. 302 (п. 7 Обзора практики разрешения споров по сделкам, связанным с размещением и обращением акций <1>). Поскольку акции подтверждают объем корпоративных прав и участие члена в корпорации, получается, что заявитель "истребует свое участие" от добросовестного правообладателя (ст. 149.3 ГК РФ), однако в действительности должна идти речь о "восстановлении" участия (членства) в корпорации. Судебная практика показала частое использование такой правовой конструкции (например, см. Определение ВС РФ от 2 декабря 2014 г. N 301-ЭС14-4086). Аналогично при утрате статуса члена саморегулируемой организации верным будет говорить о "восстановлении" прав члена СРО, а не "виндикации членства".

|

|

|

--------------------------------

<1> Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 21 апреля 1998 г. N 33 // Вестник ВАС РФ. 1998. N 6.

В практике Верховного Суда РФ можно встретить судебные акты, рассматривающие корпоративные процедуры по реорганизации общества в качестве сложной сделки. К примеру, в Определении ВС РФ от 18 марта 2015 г., дело N 305-ЭС14-4611, указывается на то, что "реорганизация общества представляет собой сложный юридический состав, включающий принятие общим собранием участников каждого участвующего в присоединении общества решения о такой реорганизации, утверждение общим собранием присоединяемого общества передаточного акта, определяющего объем и содержание правопреемства, передачу прав и обязанностей присоединяемого общества в соответствии с передаточным актом обществу, к которому осуществляется присоединение, изменение долей участия в реорганизованных обществах, а также внесение в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества. Следовательно, само по себе признание недействительным (ничтожным) решения собрания о реорганизации и договора о присоединении не может повлечь таких правовых последствий, как восстановление юридических лиц, существовавших до реорганизации. Надлежащим способом защиты, обеспечивающим восстановление нарушенных прав, является предъявление требований о признании недействительной самой сделки по реорганизации и о применении последствий ее недействительности, в том числе в виде восстановления в ЕГРЮЛ юридического лица, которое было присоединено с нарушением законодательства, распределения прав и обязанностей возникшего после реорганизации общества, возврата реорганизованным лицам имущества".

|

|

|

С точки зрения конечной цели судопроизводства - защитить и восстановить нарушенные корпоративные права - данная позиция Верховного Суда РФ представляется обоснованной, особенно с учетом того, что каждое исковое требование заявителя само по себе требует доказывания и имеет соответствующие сроки исковой давности.

Также в п. 4 ст. 431.2 ГК РФ дополнительно указывается, что положение об ответственности по заверениям об обстоятельствах (убытки или неустойка) применяется в случаях заключения корпоративного договора либо договора об отчуждении акций или долей в уставном капитале хозяйственного общества наряду с общегражданскими сделками).

Похожая ситуация при оценке правовой природы, содержания корпоративного договора и выборе способов защиты при его нарушении. Недопустимо рассмотрение корпоративного договора с позиции обязательственных (договорных) отношений <1>. Во-первых, предметом корпоративного договора является порядок управления корпорацией (ст. 67.2 ГК РФ), а не как у сделки - установление, изменение или прекращение прав и обязанностей (ст. 153 ГК РФ). То есть корпоративный договор не порождает возникновение прав (корпоративных), а наоборот, может быть заключен только при наличии прав участия (членства) в корпорации. Во-вторых, положение об уведомлении корпорации о факте заключения корпоративного договора, раскрытии информации о его заключении, возможности оспаривания решений общих собраний, противоречащих корпоративному договору (ст. 67.2 ГК РФ), об определении им объема корпоративных прав (п. 1 ст. 66 ГК РФ), а также возможности включения в него ряда положений, не включенных в устав (п. 4 ст. 66.3 ГК РФ), позволяет рассматривать их как источник регулирования корпоративных отношений наряду с локальными нормативными актами корпорации (уставом, учредительным договором, положениями об органах управления и т.д.). Обычная гражданско-правовая сделка не рассматривается как источник права, а выступает лишь основанием возникновения гражданских прав и обязанностей (ст. ст. 8 и 153 ГК РФ). Таким образом, споры об оспаривании заключенных корпоративных договоров и их положений, т.е. оспаривание созданных участниками локальных управленческих норм регулирования корпоративных отношений, не могут разрешаться нормами, тождественными гражданско-правовым сделкам (ст. ст. 166 - 167 ГК РФ). Соответственно, уравнивание категорий "управление" и "обязательства", даже по аналогии с законом (ст. 6 ГК РФ), весьма условно и является, скорее всего, компромиссом, нежели правилом.

--------------------------------

<1> См.: Андреев В.К. Природа корпоративного соглашения // Приложение к журналу "Предпринимательское право". 2014. N 2.

Для наглядности предлагается схема взаимопроникновения норм права, регулирующих вещные и обязательственные правоотношения, в правовой режим регулирования корпоративных отношений.

┌──────────────────────────────────────────────────────────┐

│ защита корпоративных прав (примеры применения норм │

│ права, регулирующих вещные и обязательственные │

│ отношения) │

└──────────────────────────┬┬──────────────────────────────┘

┌────────────────────────┼┴──────────────────────┐

┌─────────┴──────────┐ ┌───────────┴──────────┐ ┌──────────┴─────────┐

│нормы корпоративного│ │нормы обязательствен- │ │нормы вещного права │

│ права │ │ ного права │ │ │

└─────────┬──────────┘ └───────────┬──────────┘ └──────────┬─────────┘

┌─────────┴──────────┐ ┌───────────┴──────────┐ ┌──────────┴─────────┐

│ │ │ - признание │ │ │

│ - исключение члена │ │ недействительным │ │ │

│ из состава │ │заявления о выходе из │ │ - истребование │

│ корпорации; │ │состава корпорации; │ │ бездокументарных │

│ - оспаривание │ │ - применение │ │ акций по правилам │

│ решения │ │ последствий │ │ виндикации; │

│ общего собрания; │ │ недействительности │ │ - другие │

│ - другие │ │ процедуры │ │ │

│ │ │ реорганизации; │ │ │

│ │ │ - другие │ │ │

└────────────────────┘ └──────────────────────┘ └────────────────────┘

Вышесказанное свидетельствует о необходимости дальнейшей работы по совершенствованию корпоративного законодательства и механизмов защиты корпоративных прав в целях стабильности гражданского и предпринимательского оборота. Развитие общественных отношений и изменение законодательства требуют постоянной переоценки и адаптации судебной практики с учетом основных задач судопроизводства и важного конституционного принципа - нарушенное право подлежит правовой защите.

Глава 7. ФОРМЫ ЗАЩИТЫ КОРПОРАТИВНЫХ ПРАВ

§ 1. Досудебные и внесудебные способы

защиты корпоративных прав

Ключевые слова: защита корпоративных прав, досудебная защита корпоративных прав, организация работы юриста, корпоративный юрист.

Начиная с советского правоведения до настоящего времени (В.К. Мамутов, Ю.С. Цимерман, М.И. Клеандров, Л.М. Шор и другие правоведы) <1>, подчеркивается значение работы юриста (юридического отдела) на предприятии или, выражаясь современным языком, организации правового обеспечения бизнеса, работе юридического отдела корпорации и корпоративного юриста. Не так много отличий в работе юриста советского кооператива от современного корпоративного юриста, поскольку задачи и сущность их работы заключались в правовом сопровождении корпоративных (управленческих) процедур <2>. Кроме того, существовавшие в советское время кооперативы как прообразы корпораций не претерпели значительных изменений, а лишь приведены в соответствие с принципами рыночной экономики посредством установления коммерческих и некоммерческих форм корпораций. Элементы корпоративного управления, компетенция органов корпорации и экономические интересы владельцев корпорации в общих чертах остались прежними.

--------------------------------

<1> Организация хозяйственно-правовой работы на предприятии / Под ред. В.К. Мамутова, Ю.С. Цимермана. М., 1975; Шор Л.М. Организация юридической службы на предприятии и в совнархозе. М., 1964; Клеандров М.И. О правовом статусе юрисконсульта // ЭЖ-Юрист. 2007. N 18; Клеандров М.И. Институт юридической службы в предпринимательстве: Монография. М.: Норма, ИНФРА-М, 2013 и т.д.

<2> Лаптев В.А. Корпоративная на смену кооперативной организации предпринимательства в России // Актуальные проблемы российского права. 2013. N 2. 182 - 187.

Динамичное развитие корпоративного законодательства свидетельствует об актуальности института корпоративного юриста (юриста корпорации). Во-первых, грамотное правовое обеспечение деятельности корпорации позволяет защитить интересы членов и самой корпорации в целом от внутренних и внешних корпоративных конфликтов.

В корпоративной практике можно выделить два способа защиты корпоративных прав, без участия суда, - досудебный и внесудебный. По сути, между ними тонкая и условная грань различия. Не каждый досудебный порядок разрешения спора заканчивается судом, так же как и не каждый внесудебный порядок разрешается без последующего обращения в суд.

Следует отметить, что грамотная корпоративная политика мажоритарных участников, освещение всех участников о деятельности общества, соблюдение корпоративной этики, отсутствие заключенных договоров с участием аффилированных лиц (конфликта интересов) и иные факты позволяют исключить корпоративные споры и не доводить, что называется, "до суда" (внесудебные способы разрешения корпоративного конфликта). Данная работа позволяет обеспечить, а иногда и устранить внесудебными способами корпоративные конфликты и любые противоречия между членами по вопросу управления корпорацией или реализации имущественных прав.

Известно, что Банк России осуществляет контроль и надзор за соблюдением эмитентами требований законодательства Российской Федерации об акционерных обществах и ценных бумагах, а также осуществляет регулирование, контроль и надзор в сфере корпоративных отношений в акционерных обществах (ст. 4 Федерального закона от 10 июля 2002 г. N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)". Соответственно, в ряде случаев допускается обращение в Банк России в целях применения мер административного воздействия при нарушении корпоративного законодательства, по результатам которого на виновное лицо накладывается штраф (например, ст. ст. 15.17 - 15.20, 15.22 и 17.14 КоАП).

Досудебные способы защиты корпоративных прав, как правило, используются, когда окончательное разрешение конфликта будет в суде. Допускается использовать процедуру медиации (разрешения спора с участием посредника) <1>, по сути, добровольное примирение на согласованных сторонами условиях. В противном случае спор передается на рассмотрение в государственные суды (арбитражный суд, суд общей юрисдикции) или арбитражное учреждение (третейский суд).

--------------------------------

<1> См. подробнее § 3 настоящей главы.

Следует отметить двойственную природу третейского разбирательства. С одной стороны, его можно рассматривать как "внесудебный" способ разрешения корпоративного спора по следующим обстоятельствам. Согласно ст. 118 Конституции РФ правосудие осуществляется "только судами" в порядке конституционного, гражданского, административного и уголовного судопроизводства. В силу п. 2 ст. 4 Федерального конституционного закона от 31 декабря 1996 г. N 1-ФКЗ "О судебной системе Российской Федерации" <1>, таким образом, в России действуют федеральные суды, конституционные (уставные) суды и мировые судьи субъектов Федерации, составляющие судебную систему Российской Федерации. Третейские суды в данном контексте не упоминаются.

--------------------------------

<1> СЗ РФ. 1997. N 1. Ст. 1.

Отнесение в ст. 11 ГК РФ к понятию "суд" судов общей юрисдикции, арбитражных судов или третейских судов является юридическим приемом для обозначения органа (института), к компетенции которого относят рассмотрение заявления о защите гражданских прав.

Кроме того, во всем мире государственные судебные учреждения именуются "судами" (например, англ. - court), а институт третейского разбирательства - "арбитражем" (например, англ. - arbitration). Видится, что в России использование наименования государственных судов - "арбитражными судами" и "судами общей юрисдикции", а арбитражей - "третейскими судами" только лишь подчеркивает их компетенцию (функцию по рассмотрению споров), но не должно рассматриваться как отождествление и уравнивание их в статусе. В противном случае очевидно нарушение публичного порядка.

Представляется верным использование термина "арбитражное учреждение" в качестве обозначения третейского суда и отграничения его от государственных судов.

С другой стороны, порядок третейского разбирательства, закрепленный в Федеральном законе от 29 декабря 2015 г. N 382-ФЗ "Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации" в целом дублирует основные положения гражданского и арбитражного процессуального законодательства, в том числе по порядку процесса третейского разбирательства (начиная от компетенции третейского суда, подачи заявления и оканчивая вынесением акта). Вместе с тем очевидно, что, поскольку оно является институтом добровольного урегулирования спора, излишняя его формализация может привести к утрате его смысла.

Анализируя предлагаемые в юридической литературе направления деятельности и рекомендации юристам (юридическим отделам) корпорации, назовем следующие предупредительные мероприятия (действия), позволяющие не допустить корпоративный конфликт (спор).

1. Детальная проработка учредительных документов (уставов и учредительных договоров <1>) и корпоративных договоров, регламентирующих полномочия органов управления и контроля корпорации, обеспечивающих гарантии прав участников корпорации. Так, в отношении непубличной корпорации допускается включение в устав положений о порядке, отличном от установленного законами и иными правовыми актами порядка созыва, подготовки и проведения общих собраний участников хозяйственного общества, принятия ими решений, при условии, что такие изменения не лишают его участников права на участие в общем собрании непубличного общества и на получение информации о нем; о порядке осуществления преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью или преимущественного права приобретения размещаемых акционерным обществом акций либо ценных бумаг, конвертируемых в его акции, а также о максимальной доле участия одного участника общества с ограниченной ответственностью в уставном капитале общества и т.д. (п. 3 ст. 66.3 ГК РФ).

--------------------------------

<1> Учредительный договор является учредительным документом только в хозяйственных товариществах (ст. 52 ГК РФ).

Диспозитивный подход в определении данных положений устава должен использоваться осмотрительно. Недавние поправки в ГК РФ закрепили порядок подтверждения решений общих собраний обществ с ограниченной ответственностью: путем нотариального удостоверения, если иной способ (подписание протокола всеми участниками или частью участников; с использованием технических средств, позволяющих достоверно установить факт принятия решения; иным способом, не противоречащим закону) не предусмотрен уставом общества либо решением общего собрания участников общества, принятым участниками общества единогласно (п. 3 ст. 67.1 ГК РФ). С одной стороны, законодатель предоставил право членам корпорации самостоятельно определять порядок оформления результатов корпоративной процедуры - проведения общего собрания участников так, как удобно корпорации. С другой стороны, неграмотные и двусмысленные положения о порядке оформления решений, принятых общим собранием корпорации, создают почву для потенциальных корпоративных конфликтов.

Распространенным способом защиты от возможных конфликтов в корпорациях с большим числом членов выступает уставное ограничение полномочий исполнительного органа (генерального директора, самостоятельных единоличных директоров и т.д.) по максимальному порогу цены заключаемых им сделок.

Закрепление в ст. ст. 53 и 65.3 ГК РФ положения, допускающего предусмотреть учредительным документом несколько единоличных исполнительных органов, действующих совместно или независимо друг от друга, предоставляет возможность эффективного управления большими корпорациями, сфера деятельности которых не ограничивается одним субъектом Российской Федерации и Россией в целом. Однако реализация правоспособности корпорации такими органами управления влечет за собой юридические последствия. В связи с этим необходимо четко разграничить перечень решений (действий), принимаемых единоличными исполнительными органами - директорами, исключающих возникновение конфликтных ситуаций. Например, как вариант закрепить положение, согласно которому при подписании договора (заключении сделки) от имени корпорации одним директором (действующим самостоятельно) второму директору запрещено его расторжение, а также в случае подачи иска в суд в интересах корпорации другому директору запрещено заявлять отказ от иска и т.д. В противном случае поведение директоров признается недобросовестным с признаками злоупотребления правом.

Заключение корпоративного договора <1> можно рассматривать как защиту прав членов корпорации, поскольку в случае его нарушения при условии подписания его всеми членами корпорации решение органа корпорации может быть признано судом недействительным (п. 6 ст. 67.2 ГК РФ). В юридической литературе отмечается, что корпоративный договор выступает действенным инструментом корпоративного управления в руках членов корпорации <2>.

--------------------------------

<1> См. подробнее: § 2 гл. 5.

<2> Андреев В.К. Природа корпоративного соглашения // Приложение к журналу "Предпринимательское право". 2014. N 2.

2. Организация четкого и упорядоченного делопроизводства не случайно является приоритетным направлением для системной работы государственных органов. Крупные коммерческие корпорации в России ("Сбербанк России", "Газпром", "Роснефть", "Аэрофлот", "Северсталь" и др.) и зарубежных странах (Shell, British Petroleum, General Motors, Coca-Cola, Siemens и др.) отлаживают систему делопроизводства до мельчайших деталей. Это позволяет определить компетенцию каждого сотрудника и ответственного лица по выполнению функционала (действий), а также определить ошибки и недостатки в работе для исключения их в будущем.

Предлагается внедрять в корпорациях дополнительные реестры, регистры (списки) помимо обязательных (например, обязательный реестр - книга записи залогов организаций, в силу ст. 18 Закона РФ от 29 мая 1992 г. N 2872-1 "О залоге" <1>; список участников общества - ст. 31.1 Закона об ООО и т.д.).

--------------------------------

<1> Ведомости СНД и ВС РФ. 1992. N 23. Ст. 1239.

Объектами таких реестров и регистров могут выступать:

2020-08-05

2020-08-05 144

144