Общее:

- иногда бессимптомное течение (вне обострения);

- больной может указывать на сильные боли в прошлом, которые затем уменьшились или полностью исчезли;

- жалобы на гнилостный запах из кариозной полости

- значительное разрушение твердых тканей зуба, наличие глубокой кариозной полости, которая сообщается с полостью зуба;

- изменение цвета коронки зуба;

- перкуссия безболезненна;

- безболезненное зондирование поверхностных слоев в полости зуба;

- изменения на рентгенограмме в периапикальных тканях.

Различия:

- жалобы при хроническом гангренозном пульпите на ноющие боли от различных раздражителей, главным образом от горячего, не проходящие после устранения раздражителя, при давлении пищевого комка на зуб, неприятный запах изо рта, чувство распирания и «неловкости» в зубе; при хроническом верхушечном периодонтите болей от раздражителей нет, бессимптомное течение или жалобы на наличие свиша, чувствительность при накусывании;

- слизистая оболочка десны при хроническом гангренозном пульпите без изменений, при хроническом верхушечном периодонтите возможно наличие свища, симптом вазопареза, симптом Мармассе, отраженного удара, застойная гиперемия;

- зондирование при хроническом гангренозном пульпите болезненно в устье канала или в глубине канала, при хроническом верхушечном периодонтите безболезненно;

- термодиагностика при хроническом гангренозном пульпите - реакция на температурные раздражители долго не проходит, при хроническом верхушечном периодонтите реакция на температурные раздражители отсутствует;

- ЭОД при хроническом гангренозном пульпите 60-90 мкА, при хроническом верхушечном периодонтите свыше 100 мкА;

- на рентгенограмме при хроническом гангренозном пульпите возможно расширение периодонтальной щели или даже очаг разрежения (в 30% случаев), при хроническом верхушечном периодонтите изменения в периапикальных тканях, характерные для той или иной формы хронического периодонтита.

3. по методу Crown down.По сравнению с раширением канала с методикой step back техника crown down имеет ряд преимуществ

-канал расширяться с устьев и открывается более свободный и прямолинейный доступ для следующего инструмента

-после расширения коронковой части можно легко и объективно определить диаметр и длину канала

-свободная верхняя часть позволяет инструментом работать эффективнее и безопаснее поскольку нагрузка на каждый инструмент минимально как и вероятность поломки

-во время расширения коронковых 2/3 механически удаляется основная часть инфекции, уменьшается опасность выхода путритных масс за верхушку.

-уже начальном этапе лечения открывается пространство для промывающих растворов

4. Основной принцип метода заключается в том, что вначале обрабатывают коронковую часть корневого канала, постепенно достигая апикальной части. Применяется для обработки искривленных каналов. Расширение проводят с использованием эндодонтического наконечника с последовательной сменой внутриканального инструментария. Разработке методики способствовало появление более гибкого инструментария с неагрессивной верхушкой. Обычно начинают с инструмента 025 или 030, который вводят в корневой канал примерно на 1/2 длины, что соответствует прямому участку канала. Затем профайлами следующих размеров (035-045) завершают обработку коронковой части. В процессе увеличения диаметра инструмента содержимое каналов удаляют, промывая его из эндодонтического шприца раствором натрия гипохлорита и др. Кроме того, при обработке в канал вводят препараты ЭДТА. На прямом участке коронковой части канала можно использовать соответствующего диаметра Gates Glidden или Orifice Shapers. После этого профайлом 025 обрабатывают канал на 3/4. На этом этапе рекомендуется сделать рентгеновский снимок для выяснения направления расширения корневого канала. После этого, заменив размер профайла на меньший (020), доходят до физиологической верхушки и измеряют длину зуба в миллиметрах, проверяя ее апекслокатором. Затем, последовательно увеличивая диаметр инструмента, расширяют канал до требуемого размера.

Выравнивают стенки канала Н-файлами, что позволяет сохранить созданную во время расширения корневого канала форму с гладкими стенками. При этом используются файлы различных размеров: в верхушечной части — 020-025, в основной — в зависимости от диаметра корневого канала. В процессе работы дентинные опилки удаляют из канала 3-3,5 % раствором натрия гипохлорита или 3 % раствором перекиси водорода.

5.

гипохлорид натрия 3%, Эдта 20%, и хлоргексидин 2%.

заложение антибактериального средства перед окончательным пломбированием каналов.

В основе средства лежит гидроокись кальция - оно создает высокий уровень кислотности, что позволяет уничтожить большую часть болезнетворных микроорганизмов в самых отдаленных участках каналов корня. Закладывать препарат в каналы на несколько дней - этого достаточно для достижения нужного результата.

После этогоо проводим удаление антисептических средств, повторное промывание каналов, их высушивание и окончательное пломбирование каналов (с применением паст и гуттаперчевых штифтов.)

Задача 8

Пациент К, 35 лет обратился к стоматологу с жалобами на ноющие боли от механических (при жевании) и иногда температурных раздражителей в 46 зубе. На разрастание «дикого мяса», кровоточивость во время приема пищи.

Объективное обследование: зондирование - полость 46 зуба вскрыта, кариозная полость заполнена разросшимся полипом пульпы. Зондирование полипа малоболезненно, но он сильно кровоточит. При обследовании ножки полипа зондом ножка идет в полость зуба. Перкуссия безболезненна. Пальпация безболезненна. Термодиагностика - реакция на температурные раздражители не выражена. На рентгенограмме - глубокая кариозная полость, сообщающаяся с полостью зуба, изменения в периапикальных тканях и в области межкорневой перегородки не обнаруживаются.

Задание:

1. Поставьте диагноз.

2. Проведите дифференциальную диагностику данного заболевания.

3. Имеется ли возможность сохранить жизнеспособность пульпы?

4. Опишите поэтапное лечение данного заболевания

5. До какого анатомического образования целесообразнее пломбирование корневых каналов при данном заболевании? Назовите эти образования (а,б,в) представленные на данном рисунке.

1.Хронический гипертрофический пульпит

2. Дифференцируют с разрастанием из бифуркации при перфорации дна полости зуба.

Хронический гипертрофический пульпит дифференцируют с:

- гипертрофией межзубного сосочка;

- разрастанием грануляционной ткани из бифуркации, периодонта.

0

Дифференциальная диагностика хронического гипертрофического пульпита с гипертрофией межзубного сосочка

Общее:

- кровоточивость во время приема пищи в области причинного зуба;

- наличие кариозной полости;

- разрастание мягкой ткани.

Различия:

- разросшийся десневой сосочек можно вытеснить инструментом или ватным шариком из кариозной полости и обнаружить его связь с межзубной десной, а гипертрофическая пульпа разрастается из перфорационного отверстия крыши полости зуба;

-на рентгенограмме при пульпите можно увидеть сообщение кариозной полости с полостью зуба.

Дифференциальная диагностика хронического гипертрофического пульпита с разрастанием грануляционной ткани из бифуркации, периодонта

Общее:

-наличие грануляционной ткани, выбухающей из полости зуба;

- отсутствие самопроизвольных болей, могли отмечаться в анамнезе самопроизвольные боли;

- кариозная полость сообщается с полостью зуба, имеется разросшаяся мягкая ткань;

- перкуссия безболезненна;

- зондирование слегка болезненно или безболезненно.

Различия:

- зондирование в области перфорации менее болезненно (подобно уколу в десну), чем при хроническом гипертрофическом пульпите;

- уровень перфорации чаще всего находится ниже шейки зуба, а при гипертрофическом пульпите — выше (на уровне крыши пульповой камеры);

- при разрастании грануляционной ткани из бифуркации (трифуркации) при наличии в данной области перфорации, как правило, выявляется осложненная форма кариеса на разных этапах лечения. При частичной некрэктомии обнаруживаются устья каналов ранее пломбированные или пустые;

- на рентгенограмме при хроническом гипертрофическом пульпите не определяются изменения в области межкорневой перегородки и периапикальных изменений, при наличии грануляций из бифуркации в твердых тканях дна полости зуба — очаг деструкции костной ткани в области бифуркации (межкорневая перегородка), при наличии грануляций, исходящих из периодонта, — очаг деструкции костной ткани в периапикальных тканях;

- показатели ЭОД с бугров при пульпите менее, а при периодонтите более 100 мкА.

3. Нет, так как в данном случае требуется ее удаление.

4. В первую очередь выполняется анестезия, санация кариозной полости и удаляются патологически измененные ткани. Затем проводится удаление пульпы зуба, пломбирование каналов и восстановление анатомической формы зуба

5. до физиологической верхушки корня зуба (апикальное сужение)

а- апикальное сужение б-анатомическое отверстие в- рентгенологическая верхушка корня

Задача 9

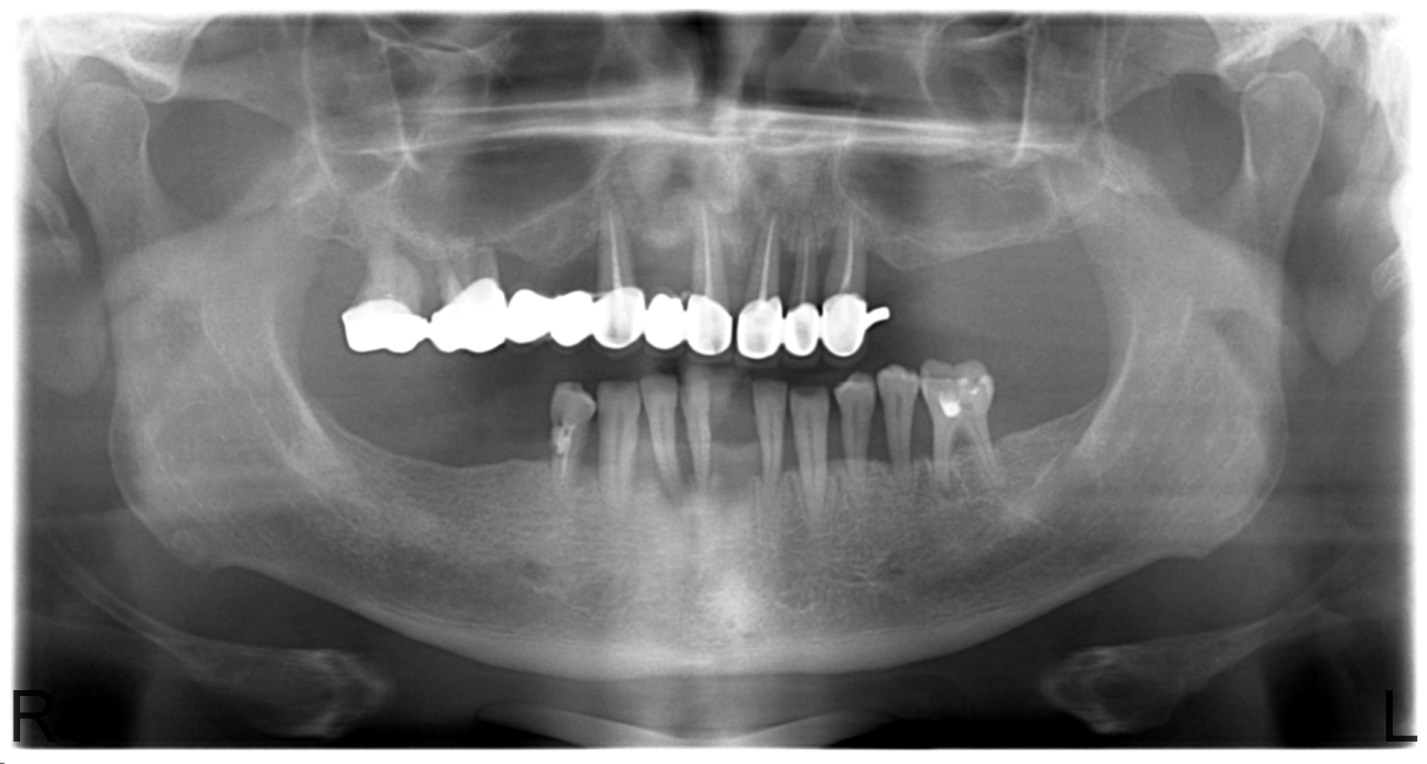

Пациент Н., 46 лет обратился на консультацию к стоматологу. При себе имел рентгенологический снимок сделанный пару дней назад.

Задание:

1. Опишите представленный рентгенологический снимок.

2. Поставьте клинический диагноз по МКБ-10.

3. Проведите дифференциальную диагностику данной патологии со схожими заболеваниями.

4. Какой метод прохождения корневых каналов предпочтительно выбрать при данной патологии? Опишите этот метод.

5. Каковы особенности медикаментозной обработки корневых каналов при данном заболевании?

1. нам представлен прицельный рентгенологический снимок на котором изображен 5 зуб(второй премоляр) и изменения в периапикальных тканях,разряжение округлой формы

2 К.04.5 Хронический апикальный периодонтит

3. Хронический гангренозный пульпит

Боли от горячего, при резкой смене температуры.

Наличие при глубоком зондировании кровотечения

из зубной полости. Электроодонтодиагностика 60-70мкА

Глубокий кариес

Боли от температурных раздражителей, отсутствие

перкуторной реакции, цвет зуба не изменен. Зонди-

рование болезненно в области эмалево-дентинного

соединения. Электровозбудимость пульпы в преде-

лах 2–6 мкА. Рентгенологически: отсутствие изме-

нений костной ткани

Фиброзный: - компактная пластинка альвеолы в области верхушки корня сохранена; -расширение периодонтальной щели в области верхушки корня;-возможен остеосклероз в области верхушки корня; -возможен гиперцементоз.

Гранулирующий: - компактная пластинка альвеолы в области верхушки корня разрушена; - в области верхушки корня очаг резорбции костной ткани с нечеткими контурами, напоминающими «языки пламени»;- при длительном течении процесса возможна резорбция цемента, затем дентина корня. Корень имеет форму усеченного конуса; - можно проследить направление свищевого хода.

Гранулематозный: - компактная пластинка альвеолы в области верхушки корня разрушена; - в области верхушки корня очаг резорбции костной ткани округлой формы с четкими контурами, диаметром до 0,5 см;- при длительном течении процесса возможна резорбция цемента, затем дентина корня. Корень имеет форму усеченного конуса - вокруг гранулемы нередко определяется остеосклеротический валик, четко отграничивающий ее от костной ткани.

4. по методу Crown down.По сравнению с раширением канала с методикой step back техника crown down имеет ряд преимуществ

-канал расширяться с устьев и открывается более свободный и прямолинейный доступ для следующего инструмента

-после расширения коронковой части можно легко и объективно определить диаметр и длину канала

-свободная верхняя часть позволяет инструментом работать эффективнее и безопаснее поскольку нагрузка на каждый инструмент минимально как и вероятность поломки

-во время расширения коронковых 2/3 механически удаляется основная часть инфекции, уменьшается опасность выхода путритных масс за верхушку.

-уже начальном этапе лечения открывается пространство для промывающих растворов

Основной принцип метода заключается в том, что вначале обрабатывают коронковую часть корневого канала, постепенно достигая апикальной части. Применяется для обработки искривленных каналов. Расширение проводят с использованием эндодонтического наконечника с последовательной сменой внутриканального инструментария. Разработке методики способствовало появление более гибкого инструментария с неагрессивной верхушкой. Обычно начинают с инструмента 025 или 030, который вводят в корневой канал примерно на 1/2 длины, что соответствует прямому участку канала. Затем профайлами следующих размеров (035-045) завершают обработку коронковой части. В процессе увеличения диаметра инструмента содержимое каналов удаляют, промывая его из эндодонтического шприца раствором натрия гипохлорита и др. Кроме того, при обработке в канал вводят препараты ЭДТА. На прямом участке коронковой части канала можно использовать соответствующего диаметра Gates Glidden или Orifice Shapers. После этого профайлом 025 обрабатывают канал на 3/4. На этом этапе рекомендуется сделать рентгеновский снимок для выяснения направления расширения корневого канала. После этого, заменив размер профайла на меньший (020), доходят до физиологической верхушки и измеряют длину зуба в миллиметрах, проверяя ее апекслокатором. Затем, последовательно увеличивая диаметр инструмента, расширяют канал до требуемого размера.

Выравнивают стенки канала Н-файлами, что позволяет сохранить созданную во время расширения корневого канала форму с гладкими стенками. При этом используются файлы различных размеров: в верхушечной части — 020-025, в основной — в зависимости от диаметра корневого канала. В процессе работы дентинные опилки удаляют из канала 3-3,5 % раствором натрия гипохлорита или 3 % раствором перекиси водорода.

6. заложение антибактериального средства перед окончательным пломбированием каналов.

гипохлорид натрия 3%, Эдта 20%, и хлоргексидин 2%

В основе средства лежит гидроокись кальция - оно создает высокий уровень кислотности, что позволяет уничтожить большую часть болезнетворных микроорганизмов в самых отдаленных участках каналов корня. Закладывать препарат в каналы на несколько дней - этого достаточно для достижения нужного результата.

После этогоо проводим удаление антисептических средств, повторное промывание каналов, их высушивание и окончательное пломбирование каналов (с применением паст и гуттаперчевых штифтов.)

Задача 10

Пациентка П. 23 года обратилась в клинику с жалобой на попадание пищи между зубами верхней челюсти справа, периодически возникающую кратковременную боль при приёме холодной и сладкой воды и пищи. Впервые ощущение возникли около 2 месяцев назад.

Объективно: 2.6 зуб - на окклюзионной и медиальной контактной поверхностях кариозная полость средней глубины, выполненная размягчённым и пигментированным дентином. Зондирование болезненное по стенкам кариозной полости. Перкуссия зуба безболезненная. Реакция на холод кратковременная.

|

|

Вопросы:

1. Поставьте диагноз.

2. Укажите необходимые дополнительные методы обследования.

3. Проведите дифференциальную диагностику.

4. Составьте план лечения. Охарактеризуйте наногибридные композитные материалы.

5. Перечислите возможные ошибки при пломбировании кариозной полости II класса по Блэку 2.6 зуба.

Ответ:

1. 2.6 зуб - кариес дентина (К.02.1).

2. Электроодонтодиагностика. 2-6 мкА Рентгенография.

3. Дифференциальную диагностику проводят с кариесом эмали (К 02.0), начальным пульпитом (гиперемией) (К04.00).

4. Обезболивание. Препарирование кариозной полости (раскрытие кариозной полости, некрэктомия, формирование полости, финирование краёв эмали). Изоляция зуба от слюны и десневой жидкости. Медикаментозная обработка кариозной полости. Наложение матрицы и интрадентального клина. Внесение пломбировочного материала. Моделирование анатомической формы зуба. Удаление матрицы, клина, коффердама, ретракционной нити, валиков. Коррекция окклюзионных и артикуляционных контактов (избирательное пришлифовывание), полирование пломбы.

5. Отсутствие плотного контактного пункта, контактный пункт сформирован на уровне краевого гребня зуба, нависающий край пломбы в пришеечной области, недостаточная адгезия материала в пришеечной области.

Задача 11

Пациент Ф. 29 лет обратился в клинику с целью профилактического осмотра, жалоб не предъявляет. Из анамнеза: к стоматологу обратился впервые за последние 4 года.

Объективно: 1.7 зуб - на окклюзионной поверхности на дистальном щёчном бугре кариозная полость средней глубины, выполненная пигментированным и размягчённым дентином. Зондирование болезненное по стенкам кариозной полости. Перкуссия зуба безболезненная. Реакция на холод кратковременная.

|

|

Вопросы:

1. Поставьте диагноз.

2. Укажите необходимые дополнительные методы обследования.

3. Проведите дифференциальную диагностику.

4. Составьте план лечения. Охарактеризуйте макронаполненные композитные материалы.

5. Охарактеризуйте класс данной кариозной полости в соответствии с классификацией Блэка.

Ответ:

1. 1.7. зуб - кариес дентина (К.02.1).

2. Электроодонтодиагностика. 2-6 мкА Рентгенография.

3. Дифференциальную диагностику проводят с кариесом эмали (К02.0).

4. Обезболивание. Препарирование кариозной полости (раскрытие кариозной полости, некрэктомия, формирование полости, финирование краёв полости). Изоляция зуба от слюны от слюны (коффердам или ватные валики и слюноотсос). Медикаментозная обработка кариозной полости. Внесение пломбировочного материала. Моделирование анатомической формы зуба. Удаление коффердама, валиков. Коррекция окклюзионных и артикуляционных контактов (избирательное пришлифовывание) полирование пломбы.

5. VI класс в соответствии с классификацией Блэка. Кариозная полость локализуется на бугре.

К классу VI, согласно дополнению к классификации Блэка, относятся полости, локализующиеся на режущем крае резцов и на вершинах бугров клыков, премоляров и моляров.

Задача 12

Пациент Ч. 28 лет обратился в клинику с жалобами на эстетический дефект в области фронтальных зубов, кратковременную, быстропроходящую боль при приёме сладкой или холодной пищи. В анамнезе ортодонтическое лечение с использованием несъёмного аппарата.

Объективно: 2.1 зуб - на дистальной контактной поверхности кариозная полость средней глубины, выполненная пигментированным и размягчённым дентином. Зондирование дна и стенок кариозной полости болезненное. Перкуссия зуба безболезненная.

|

|

Вопросы:

1. Поставьте диагноз.

2. Укажите необходимые дополнительные методы обследования.

3. Проведите дифференциальную диагностику.

4. Составьте план лечения. Охарактеризуйте микронаполненные композитные материалы.

5. Охарактеризуйте класс данной кариозной полости в соответствии с классификацией Блэка.

Ответ:

1. 2.1 зуб - кариес дентина (К.02.1).

2. Температурная проба. Электроодонтодиагностика. Рентгенография.

3. Дифференциальную диагностику проводят с кариесом эмали (К 02.0).

4. Профессиональная чистка зубов. Выбор материала для реставрации (светополимеризуемый композит). Подбор цвета. Обезболивание. Препарирование кариозной полости (раскрытие кариозной полости, некрэктомия, формирование полости, финирование краёв эмали, создание фальца). Изоляция зуба от слюны и десневой жидкости (коффердам, ретракционная нить, ватные валики). Наложение лавсановой матрицы и интрадентального клина. Медикаментозная обработка кариозной полости. Внесение пломбировочного материала. Моделирование анатомической формы зуба. Удаление матрицы, клина, коффердама, валиков. Коррекция окклюзионных и артикуляционных контактов (избирательное пришлифовывание) полирование пломбы.

5.По классфикации Блэка- 3 класс

Поражение контактной повнрхности резцов и клыков без вовлечения режущего края

Задача 13

Пациент М. 26 лет обратился в клинику с жалобами на неприятные ощущения при накусывании на 2.5 зуб. Болезненность в области десны.

Из анамнеза: зуб ранее лечен эндодонтически 5 лет назад.

Объективно: 2.5 зуб - на жевательной и контактных поверхностях пломба.

Перкуссия болезненна. Слизистая оболочка в проекции верхушки корня 2.5 зуба отёчна, гиперемирована, болезненна при пальпации.

На внутриротовой контактной рентгенограмме у верхушки корня 2.5 зуба выявлен очаг деструкции костной ткани с чёткими контурами, размером 8*10 мм. Корневые каналы запломбированы на 75 % длины.

| |

Вопросы:

1. Поставьте диагноз.

2. Показания к консервативному (терапевтическому) методу лечения.

3. Назовите основные этапы эндодонтического лечения.

4. Назовите пломбировочные материалы для временного пломбирования корневых каналов.

5. Укажите показания к проведению и методы хирургического лечения в данной ситуации.

Ответ:

1. Хронический апикальный периодонтит (К04.5).

2. Очаг деструкции костной ткани, канал запломбирован не полностью, обострение хронического периодонтита.

3. Создание эндодонтического доступа, вскрытие и раскрытие полости зуба, нахождение и расширение устьев корневых каналов, определение рабочей длины корневых каналов, инструментальная обработка, ирригация, высушивание, обтурация

корневых каналов до физиологической верхушки зуба.

4. Пломбировочные материалы на основе гидроокиси кальция и йодоформа (Метапекс, Апексдент, Метапаста и т.д.).

5. Очаг деструкции костной ткани в области верхушки корня. Цистотомия, цистэктомия с резекцией верхушки корня с ретроградным пломбированием каналов. Удаление зуба.

Задача 14

Пациент Ж., 45 лет обратился к стоматологу по поводу болей в области нижней челюсти слева. Пациенту был сделан прицельный внутриротовой снимок и проведено эндодонтическое лечение 36 зуба.

Задание:

1. Опишите представленный рентгенологический снимок 36 зуба до лечения.

2. Поставьте клинический диагноз.

3. Проведите дифференциальную диагностику данной патологии со схожими заболеваниями.

4. Каковы особенности медикаментозной обработки корневых каналов при данном заболевании?

5. Опишите представленный рентгенологический снимок 36 зуба после лечения. Оцените качество лечения 36 зуба.

1. Нам представлен прицельный рентгенологический снимок на котором изображен 6 зуб(моляр) и очаг разряжения в области бифуркации и и периопекальных тканей

2. Хронический апикальный периодонтит (К04.5).

3. Хронический пульпит, хронический периостит

4.гипохлорид натрия 3%, Эдта 20%, и хлоргексидин 2%.

5. качество эндодонтического лечения хорошое(воспалительные процессы устранены)

ЕСТЬ Нависающий край ПЛОМБЫ

Задача 15

Пациентка М, 68 лет обратилась к стоматологу по поводу лечения пародонтоза средней степени тяжести.

Задание:

1. Опишите клиническую и рентгенологическую картину данной патологии.

2. Проведите дифференциальную диагностику данной патологии со схожими заболеваниями.

3. Проведите местную терапию данного заболевания

4. Назначьте общую терапию при данной патологии.

5. Возможно ли хирургическое лечение данного заболевания? Если да, то какое?

1. отсутствие воспалительных изменений десны,

десна бледная, уплотненная;

- отсутствие обильного микробного налета;

-отсутствие пародонтальных карманов;

- краевая рецессия пародонта;

- отсутствие признаков воспалительной де

струкции костной ткани межзубных перего-

родок на рентгенограмме, при этом наблюда-

ется равномерное снижение их высоты на 1/2 высоты

-отсутствие патологической подвижности зубов;

2. проводится с хронический генерализованным пародонтитом в стадии терапевтической ремиссии.

При пародонтите на рентгенограмме уровень вершин межальвеолярных перегородок неравномерно,можно обнаружить признаки вертикальных костных дефектов которые отсутствуют при пародонтозе

При пародонтите в анамнезе кровоточивость десны во время чистки зубов, неоднократные периоды обострения, боль в десне, удаление зубов в результате патологической подвижности, длительное местное противовоспалительное лечение и продолжительный период хирургического лечения. Шинирование подвижных зубов до начала хирургического лечения. При парадонтазе отсутствуют отчетливые воспоминания о симптомах воспаления, медикаментозное лечение

непродолжительно, а хирургическая санация пародоных карманов не проводилась

3. Местное лечение пародонтоза -

1 обучения пациентаПравильный уход за зубами пародонта и слизистой оболочки полости рта, 2 устранение местных раздражающих факторов, пломбировочные кариозной полости, шинирование снятия зубного камня и зубного налёта, выявления и устранения травматической окклюзии дефектов. Протезирование, восстановление жевательной эффективности, 3 - включение системно - гиперестезия повышенной стираемости твёрдых тканей зубов, клиновидных дефектов проведения ram - терапии. 4 - рациональное протезирование, шинирование 5. Физические методы лечения гидромассаж.

4. Общее лечение должно быть направлено на повышение реактивной способности организма, насыщение организма витаминами (в первую очередь С и Р), нормализацию обменных процессов и нервно-психического состояния, активизацию защитных и регенеративных процессов (ФиБС 20—30 инъекций, алоэ 15—20 инъекций, аутогемотерапия, инъекция стекловидного тела, антигистаминные препараты и т. д.)

ОБЩЕЕ ЛЕЧЕНИЕ относятся методы улучшающие обменные процессы гемодинамику, стимулирующие процессы регенерации,

5.Да, Хирургическое лечение пародонтоза ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В разлдичных методиках пластики десны

Задача 16

Пациентка А, 67 лет обратилась к стоматологу по поводу лечения пародонтоза тяжелой степени тяжести.

Задание:

1. Опишите клиническую и рентгенологическую картину данной патологии.

2. Проведите дифференциальную диагностику данной патологии со схожими заболеваниями.

3. Проведите местную терапию данного заболевания

4. Назначьте общую терапию при данной патологии.

5. Оцените перспективы данной пациентки по сохранению зубных рядов.

1. Оголение шеек зубов и корней доходит до 5 мм, костные перегородки разрушены уже на 2/3 длины корней зубов, что приводит к появлению подвижности зубов и изменению их положения в челюсти и смыкания между собой.

2. Основные отличия пародонтоза от пародонтита:

· отсутствие воспаления – оно присоединяется в качестве осложнения только на последней стадии заболевания

· кровоточивость десен и неприятный запах изо рта при пародонтозе отсутствуют на начальных стадиях – они возникают только тогда, когда разрушение пародонта достигнет определенной степени выраженности

· при пародонтозе расшатывание и выпадение зубов не происходит даже при значительном уменьшении высоты межальвеолярных перегородок: этот симптом возникает на поздних этапах заболевания, при тяжелой степени (если высота перегородок уменьшается на Ѕ высоты зуба и более)

3. Местное лечение пародонтоза -

1 обучения пациентаПравильный уход за зубами пародонта и слизистой оболочки полости рта, 2 устранение местных раздражающих факторов, пломбировочные кариозной полости, шинирование снятия зубного камня и зубного налёта, выявления и устранения травматической окклюзии дефектов. Протезирование, восстановление жевательной эффективности, 3 - включение системно - гиперестезия повышенной стираемости твёрдых тканей зубов, клиновидных дефектов проведения ram - терапии. 4 - рациональное протезирование, шинирование 5. Физические методы лечения(гидромассаж).

4 Общее лечение должно быть направлено на повышение реактивной способности организма, насыщение организма витаминами (в первую очередь С и Р), нормализацию обменных процессов и нервно-психического состояния, активизацию защитных и регенеративных процессов (ФиБС 20—30 инъекций, алоэ 15—20 инъекций, аутогемотерапия, инъекция стекловидного тела, антигистаминные препараты и т. д.)

ОБЩЕЕ ЛЕЧЕНИЕ относятся методы улучшающие обменные процессы гемодинамику, стимулирующие процессы регенерации,

5. Пациентке возможно сохранить зубы, если будут выполнены все советы врача стоматолога, а так же необходимо провести шинирование зубов.

Задача 17

Пациент М., 36 лет обратился к стоматологу с жалобами на кровоточивость десен во время чистки зубов.

Объективно: на зубах обеих челюстей имеется значительный неминерализованный зубной налет, десна гиперемирована, отёчна в области всех зубов, при зондировании контактно кровоточит. Зубодесневое соединение сохранено.

Задание:

1. Поставьте клинический диагноз.

2. Какие дополнительные методы исследования и индексной оценки необходимо провести?

3. Проведите дифференциальную диагностику данной патологии со схожими заболеваниями.

4. Назначьте общую и местную терапию при данной патологии.

5. Возможно ли проведение лазерной фотодинамической терапии при данной патологии? Назовите показания и противопоказания к данной процедуре.

1. Хронический генерализованный гипертрофический гингивит

2. Определение индекса гигиены, пародонтального индекса, папиллярно–маргинально–альвеолярного индекса (РМА), проведение пробы Шиллера-Писарева, при необходимости – биопсия и морфологическое исследование тканей десны. При проведении рентгенографии (внутриротовой, панорамной, ортопантомографии при длительном течении гипертрофического гингивитавыявляются остеопороз верхушек межзубных перегородок.

3. от хронического генерализованного пародонтита легкой степени.

Общие признаки: жалобы больных на кровоточивость десен, отек и гиперемию десневого края, наличие зубных отложений. ИГ и ПМА больше нормы, проба Шиллера – Писарева положительная. Отличительные признаки: при пародонтите определяются пародонтальные карманы и резорбция костной ткани межальвеолярной перегородки.

Дифференциальная диагностика гипертрофического (отечная форма) и хронического катарального гингивита обусловлена некоторой общностью клинической картины: больные жалуются на кровоточивость десен, изменение внешнего в

Обычно пролиферативному процессу, характерному для гипертрофического гингивита, предшествует катаральное воспаление, поэтому на одной челюсти можно наблюдать явления катарального гингивита, а на другой – гипертрофического. Отличительные признаки проявляются в специфике общесоматических заболеваний, ассоциированных с различными формами гингивита. При катаральном гингивите чаще выявляют сердечно-сосудистые, желудочно-кишечные, инфекционные болезни, заболевания крови (лимфо- и миелолейкозы). При гипертрофическом гингивите чаще присутствует гормональный дисбаланс, влияние некоторых медикаментозных препаратов, иные заболевания крови (лейкемический ретикулез). Имеются различия и в клинической картине: отек и гиперемия межзубных сосочков и десневого края при катаральном гингивите, увеличение десневых сосочков, выраженная деформация десневого края, иногда синюшный оттенок, образование ложных десневых карманов при гипертрофическом гингивите.

Дифференциальная диагностика локализованного гипертрофического гингивита и эпулиса. Общие признаки: пролиферация десны на небольшом участке в области одного-двух зубов. Отличительные признаки: форма опухоли (листьевидная или грибовидная), ее окраска (мясо-красная, с буроватым или синюшным оттенком), изменение в костной ткани – разрежение у места ножки эпулиса.

4.С целью уменьшения отечности и воспаления при гипертрофическом гингивите производится втирание в десневые сосочки гормональных мазей, инъекции стероидных гормонов. В лечении фиброзного гипертрофического гингивита консервативные методы, как правило, оказываются неэффективными. В этом случае на первый план выходят криодеструкция или диатермокоагуляция гипертрофированных сосочков и гингивэктомия - хирургическое иссечение разросшегося участка десны.

Местное лечение гипертрофического гингивита также должно включать устранение травмирующих факторов: замену пломб, реставрацию зубов, устранение дефектов протезов, пришлифовывание окклюзионных поверхностей, ортодонтическое лечение, пластику уздечек губ и языка и пр. Критериями излеченности гипертрофического гингивита служит исчезновение внешних изменений вида десны и субъективных ощущений, нормализация стоматологических индексов, отсутствие ложных зубодесневых карманов.

5.Да,Показания:

предупреждения появления и терапии хейлита, острых и хронических форм гингивита, пародонтита, стоматита, альвеолита; выполнения антибактериальной обработки корневого канала и полости кариозного образования; раннего обнаружения и эффективной терапии липом и злокачественных новообразований в ротовой полости; лечения воспалительных процессов, развивающихся после установки имплантата; эффективного лечения грибковых, вирусных и воспалительных инфекций слизистых поверхностей полости рта; обработки с целью устранения возбудителей патогенной микрофлоры в области мягких тканей ротовой полости; терапии десен, имеющих кровоточивость и повышенную чувствительность, отслаивании от зуба десневой ткани с формированием так называемого «кармана»; обеспечения нормального течения послеоперационного восстановления структуры поврежденных тканей; возвращения нормального оттенка при изменении цветовой окраски элементов зубного ряда, а также при появлении сероватого или белого налета в области десны; предупреждения появления заражения крови; устранения первых признаков увеличения межзубного расстояния, определяемого по увеличению случаев

застревания пищи между молярами; выполнения профессиональной гигиены ротовой полости.

Противопоказания: Воздержаться от проведения операции необходимо больным туберкулезом и лицам, недавно перенесшим инфаркт. От проведения процедуры следует отказаться при наличии у больного системных заболеваний, имеющих инфекционную природу При болезнях почек, печени и сердца в стадии декомпенсации При тяжелых дисфункциях работы желез внутренней секреции и эндокринной системы. Противопоказанием к проведению ФДТ является и небольшой возраст пациента, операцию не проводят детям до 4 лет. При рекомендации ФДТ для женщин во время беременности или в течение лактации, врач должен оценить возможные риски и потенциальную пользу процедуры для здоровья матери и ребенка.

Задача 18

Больной В., 35 лет, обратился к врачу-стоматологу с целью санации перед протезированием. Врач обнаружил в области верхушки корня 12 зуба свищевой ход. Перкуссия безболезненная. ЭОД - 115мкА. Пациент был направлен на рентгенографию.

Задание:

1. Поставьте клинический диагноз.

2. Какие дополнительные методы исследования необходимо провести?

3. Проведите дифференциальную диагностику данной патологии со схожими заболеваниями.

4. Опишите поэтапно лечение данного заболевания

5. Возможно ли проведение лечение данного зуба в одно посещение? Если нет то почему?

1.Хронический гранулирующий периодонтит

2. С этой целью используют электроодонтодиагностику и рентгенографию.

Первый метод при гранулирующем периодонтите показывает, что порог возбудимости пульпы увеличился до 100 мкА и больше. На снимке, полученном посредством рентгена, периодонтит виден отчетливо, при этом, легко определить его форму. Гранулирующая форма отличается наличием наслоений в периапикальной области, неровных краев и нечеткого контура очагов деструкции

3. Хронические формы верхушечного периодонтита необходимо дифференцировать между собой, со средним кариесом, хроническим гангренозным пульпитом, острым верхушечным периодонтитом в фазе купирования процесса.

4. проводят с обезболиванием препарирование кариозной полости раскрытие полости зуба, расширение устья корневого канала, удаление распада пульпы из корневого канала и раскрытие верхушечного отверстия.

1 посещение заканчивается временным пломбированием каналов кальцийсодержащей пастой, усиливающей антибактериальный эффект, и наложением надежной временной пломбы сроком на 10 дней.

2 посещение производится кончательное пломбирование термопластифицированной гуттаперчей и эпоксидной смолой. Горячая гуттаперча затекает во все ответвления корневого канала и блокирует инфекцию, тем самым способствуя заживлению очага воспаления. Снимок сразу после пломбирования каналов

5.Нет. первое посещение часто ограничиваются созданием оттока экссудата и временным пломбированием кальцийсодержащими пастами.

Пломбирование канала и наложение постоянной пломбы переносят на следующее посещение.

Задача 19

Больной Г., 45 лет жалуется на ноющую непостоянную боль в 36 зубе, возникшую сутки назад. Боль усиливается при накусывании. Подобный болевой симптом отмечался ранее, около года назад. Объективно: на передней жевательной поверхности 36 зуба – кариозная полость, сообщающаяся с полостью зуба, зондирование безболезненно. Реакция на термические раздражители отсутствует. ЭОД – 140 мкА. Лимфоузлы не пальпируются. Переходная складка без изменений. Пациент был направлен на рентгенографию.

Задание:

1. Поставьте клинический диагноз.

2. Опишите представленную рентгенографию.

3. Проведите дифференциальную диагностику данной патологии со схожими заболеваниями.

4. Опишите поэтапно лечение данного заболевания

5. Возможно ли проведение лечение данного зуба в одно посещение? Если нет то почему?

Ответы:

1.Хронический фиброзный периодонтит

2.Выявляется деформация периодонтальной щели в виде ее расширения

3.Фиброзный процесс в периодонте клинически может быть сходен с гранулирующим и гранулематозным, а также со средним кариесом и хроническим пульпитом.

В проведении дифиагностики фиброзного периодонтита от гранулематозной и гранулирующей форм главным помощником является рентгеновский снимок.

Для хронического гранулематозного периодонтита характерной картиной будет наличие гранулемы: деструкция кости, имеющая округлую форму и ровные четкие формы. Размеры такой гранулемы не превышают 0,5 см.

Хронический гранулирующий периодонтит характеризуется следующими рентгенологическими данными: дефект костной ткани, с нечеткими и неровными границами, напоминающими «языки пламени».

Для хронического пульпита изменений кости в области апекса корня не наблюдается.

При кариесе дентина пациентов беспокоят болезненные ощущения от химических и термических раздражителей, которые сразу же проходят. Объективно в зубе определяется кариозная полость в пределах дентина, зондирование по эмалево-дентинной границе чувствительно. Проведение термопробы вызывает болезненность. Показатель электровозбудимости зуба 2-8 мкА. На рентгенограмме при кариесе дентина не обнаруживаются патологические очаги костной ткани в области верхушек корней, в то время как при фиброзном периодонтите на снимке будет расширена периодонтальная щель.

4.Во время первого посещения доктор делает снимок, чтобы изучить количество и проходимость зубных каналов. Проводится местное обезболивание. Врач вскрывает полость поражённого зуба и прочищает каналы растворами антисептиков, после чего расширяет их до оптимального диаметра, удаляя все повреждённые ткани, и производит временное пломбирование с закладыванием каналов кальций-содержащими препаратами.

На втором сеансе (через 1 неделю) временную пломбу удаляют и обрабатывают каналы растворами антисептиков (хлоргексидин), после чего пломбируют их постоянными материалами. Делается повторный снимок, затем восстанавливают наружную часть зуба.

5.Нет. Сначала нужно устранить очаг воспалительного процесса.

Задача 20

Пациент Ж., 35 лет, обратился с целью санации полости рта. Жалоб нет. Объективно: 13 зуб при осмотре без видимых патологических изменений, реакция на температурные раздражители отрицательная, перкуссия слабо болезненна. 5 лет назад у пациента была травма верхней челюсти во фронтальной области от удара. Пациент был направлен на рентгенографию.

Задание:

1. Поставьте клинический диагноз.

2. Опишите представленную рентгенографию.

3. Проведите дифференциальную диагностику данной патологии со схожими заболеваниями.

4. Опишите поэтапно лечение данного заболевания

5. Возможно ли проведение лечение данного зуба в одно посещение? Если нет то почему?

1.Хронический апикальный периодонтит (гранулематозный).

2.Нам представлен прицельный рентгенологический снимок на котором изображен четко ограниченный очаг разряжения костных структур около 13 зуба

3.Хронический пульпит, хронический периостит

4. В первую очередь выполняется анестезия, препарирование кариозной полости и удаляются патологически измененные ткани. Затем проводится удаление пульпы зуба, временное пломбирование каналов кальцийсодержащими препаратами на 2 недели,

2 посещение Под рентгенологическим контролем окончательное пломбирование корневого канала и восстановление анатомической формы зуба композитными материалами

5.нет так, как для устранения воспалительных процессов требуется постановка лечебных препаратов сроком на две недели.

Задача 21

Пациентка К., 48 лет. Жалобы на дискомфорт в области нижних и верхних зубов при жевании, кровоточивость десны при чистке зубов. Страдает энтероколитом. В течение последних пяти лет периодически обращалась к стоматологу, после лечения наступало кратковременное улучшение. При осмотре: значительное количество мягкого и твердого зубного налета на всех зубах, десна гиперемирована, слегка отечна, при зондировании определяются пародонтальные карманы до 5 мм, подвижность зубов II степени. Пациентка была направлена на рентгенографию.

Задание:

1. Поставьте клинический диагноз.

2. Опишите представленную рентгенографию.

3. Проведите дифференциальную диагностику данной патологии со схожими заболеваниями.

4. Проведите местную терапию данного заболевания

5. Назначьте общую терапию при данной патологии.

Задание:

1.. (Пародонтит средней степени тяжести генерализованный)

2..(отмечается снижение высоты межальвеолярной перегородки от 1/3 до ½ длины корня.Выраженны явления остеопороза –повышена прозрачность кости,трабекулярный рисунок смазан, усилена крупнопетливость,пораженный участок без резких границ переходит в нормальную кость.Формируются костные карманы)

3. (Пародонтоз различной степени тяжести

При пародонтите:оголение шеек и корней зубов в зависимомти от степени тяжести

При пародонтозе:равномерное оголение шеек и корней зубов, подвижность зубов отсутствует даже при значительном обнажении корней. На ортопантомограмме в отличие от пародонтита равномерное снижение высоты межзубных перегородок, целостность кортикальных пластинок вершин межзубных перегородок не нарушена,остеосклероз)

4. ПЛАН ЛЕЧЕНИЯ:

1) коррекция гигиены рта;

2) удаление зубных отложений;

3) контроль гигиены рта;

4) местная медикаментозная противовоспали-

тельная терапия;

5) общее медикаментозное лечение;

6) санация зубов (лечение кариеса и др.);

7) кюретаж пародонтальных карманов (указать

область операции);

8) открытый кюретаж пародонтальных карманов

(указать область операции);

9) лоскутная операция (указать область опе-

рации);

10) другие виды хирургического лечения (уточ

нить);

11) консультация и лечение у стоматолога -орто-

педа (ортодонта);

12) на этапе динамического наблюдения и вос

становительного лечения дополнительное

принятие решения о применении методов ре-

конструктив

5. (Одновременно с местным лечением следует назначать общую терапию,которая предусматривает назначение средств, направленных на нормализацию метаболизма и улучшение кровоснабжения тканей пародонта.Некоторые препараты растительног происхождения оказывают воздействие на микроциркуляцию.

К препаратам, влияющим на проницаемость сосудистой стенки и улучшающим обменные процессы, относятся витамины С,Р и.К средствам, влияющим на нормализацию метаболизма, относятся витамины группы В. Назначают гальванический воротник по Щербаку, электрофорез витамина С или В1,контрастный душ,УФ-облучение воротниковой зоны,массаж и др. Направить гастроэнтерологу)

Задача 22

Пациентка Н., 42 года. Жалобы на дискомфорт в области верхних центральных зубов при жевании, кровоточивость десны при чистке зубов. Страдает энтероколитом. В течение последних пяти лет периодически обращалась к стоматологу, после лечения наступало кратковременное улучшение. При осмотре: значительное количество мягкого зубного налета на всех фронтальных зубах верхней челюсти, десна гиперемирована, слегка отечна, при зондировании определяются пародонтальные карманы до 4 мм, подвижность зубов отсутствует. Пациентка была направлена на рентгенографию.

Задание:

1. Поставьте клинический диагноз.

2. Опишите представленную рентгенографию.

3. Проведите дифференциальную диагностику данной патологии со схожими заболеваниями.

4. Проведите местную терапию данного заболевания

5. Назначьте общую терапию при данной патологии.

1. Поставьте клинический диагноз. (локализованный хронический пародонтит средней степени тяжести)

2. Опишите представленную рентгенографию.(На обзорном рентгеновском снимке отмечется резорбция костной ткани. В области шеек зубов – клиновидные дефекты и травтатическая окклюзия.Также, наблюдаем патологическую стираемость всех зубов по оклюзионной (жевательной) поверхности. Как следствие –травматическая окклюзия, за счет острых краев своих зубов)

3. Проведите дифференциальную диагностику данной патологии со схожими заболеваниями.(парадонтозом средней тяжести Хронический генерализованный пародонтит в стадии ремиссии, с инволютивными изменениями костной ткани челюстей, с состоянием после излечения язвенного гингивита)

4. ПЛАН ЛЕЧЕНИЯ:

1) коррекция гигиены рта;

2) удаление зубных отложений;

3) контроль гигиены рта;

4) местная медикаментозная противовоспали-

тельная терапия;

5) общее медикаментозное лечение;

6) санация зубов (лечение кариеса и др.);

7) кюретаж пародонтальных карманов (указать

область операции);

8) открытый кюретаж пародонтальных карманов

(указать область операции);

9) лоскутная операция (указать область опе-

рации);

10) другие виды хирургического лечения (уточ

нить);

11) консультация и лечение у стоматолога -орто-

педа (ортодонта);

12) на этапе динамического наблюдения и вос

становительного лечения дополнительное

принятие решения о применении методов ре-

конструктив

5. (Одновременно с местным лечением следует назначать общую терапию,которая предусматривает назначение средств, направленных на нормализацию метаболизма и улучшение кровоснабжения тканей пародонта.Некоторые препараты растительног происхождения оказывают воздействие на микроциркуляцию.

К препаратам, влияющим на проницаемость сосудистой стенки и улучшающим обменные процессы, относятся витамины С,Р и.К средствам, влияющим на нормализацию метаболизма, относятся витамины группы В. Назначают гальванический воротник по Щербаку, электрофорез витамина С или В1,контрастный душ,УФ-облучение воротниковой зоны,массаж и др. Направить гастроэнтерологу)

Задача 23

Пациент 57 лет обратился к стоматологу с жалобами на подвижность зубов, кровоточивость десны, выделение гноя, боль, неприятный запах из полости рта, частые случаи припухлости десны, которые сопровождаются болью и повышением температуры тела до 37,9 градусов. В анамнезе диабет, уровень глюкозы в периферической крови натощак 7,5 ммоль/л. Внешний осмотр: кожные покровы без видимых изменений, регионарные лимфоузлы не пальпируются. Осмотр полости рта: слизистая оболочка губ, щёк без патологических изменений. Десна в области имеющихся зубов застойно гиперемирована, отмечается гнойное отделяемое из пародонтальных карманов. Пародонтальные карманы 6-9 мм патологическая подвижность зубов I-III степени. Пациент был направлен на рентгенографию.

Задание:

1. Поставьте клинический диагноз.

2. Опишите представленную рентгенографию.

3. Какие дополнительные методы исследования необходимо провести для постановки окончательного диагноза?

4. Проведите местную терапию данного заболевания

5. Назначьте общую терапию при данной патологии.

1 Хронический генерализованный пародонтит тяжелой степени

2. неравномерная убыль тканиальвеолярного отростка более чем на 1/2 длины корня. Уровень альвеолярного отростка у разных зубов и даже с различных сторон одного зуба варьирует..

3. Рентгенологический, микробиологический, лабораторный (цитологический, эмиграция лейкоцитов в ротовую полость, гемограмма, биохимический, иммунологический), функциональный.

4. кюретаж пародонтальных карманов для удаления поддесневых отложений, эпителия и грануляций, наложение лечебных повязок. удаление зубов III-IV степени подвижности, проведение гингивотомии или гингивэктомии, лоскутной операции,

5. системная противовоспалительная (НПВС, антибиотики), иммуномодулирующая терапия, витаминотерапия. физиотерапия (лекарственный электрофорез, дарсонвализация, ультрафонофорез, лазеротерапия, магнитофорез), гирудотерапия, озонотерапия, апитерапия, фитотерапия.

Задача 24

Больной М., 76 лет, обратился с жалобами на неприятные ощущения в десне, болезненность в области шеек зубов от температурных раздражителей.

Объективно: выявляется обнажение корней зубов более ½ длины, признаков воспаления нет, пародонтальные карманы отсутствуют. Пациент был направлен на рентгенографию.

Задание:

1. Поставьте клинический диагноз.

2. Опишите представленную рентгенографию.

3. Какие дополнительные методы исследования необходимо провести для постановки окончательного диагноза?

4. Проведите местную терапию данного заболевания

5. Назначьте общую терапию при данной патологии.

1. Генерализованный пародонтоз тяжелой степени тяжести

2. На ОПГ определятся убыль костной ткани межзубных перегородок, очаги остеопороза, общий рисунок кости альвеолярного отростка мелкоячеистый, склерозированный, обнажение корня зуба более ½ длины.

3. Диагностика

Для постановки диагноза проводят следующий объем диагностических манипуляций:. Проба Шиллера-Писарева отрицательная. Для оценки степени выраженности нарушений микроциркуляции, проводят биомикроскопию десен или реопародонтографию. Чтобы оценить степень выраженности остеопоротических процессов, показано рентгенологическое исследование (ортопантомография). Кроме того, оценивают выраженность некариозных поражений.

Пациентам с пародонтозом требуется углубленное обследование у врача- терапевта для выявления и лечения общесоматической патологии.

4. Местная терапия пародонтоза включает следующие мероприятия:

· обучение (контроль) пациента правильному уходу за зубами, пародонтом и слизистой оболочкой рта;

· устранение местных раздражающие факторов (пломбирование кариозных полостей, восстановление контактных пунктов, временное шинирование, снятие зубного камня и зубного налета, выявление и устранение травматической окклюзии, дефектов протезирования, восстановление жевательной эффективности и др.);

· лечение системной гиперестезии, повышенной стираемости твердых тканей зубов, клиновидных дефектов, проведение реминерализирующей терапии (нанесение фторлака, применение витамина B1, 1-2 % раствора фторида натрия, введение солей кальция и фосфора и др.);

· рациональное протезирование и шинирование;

· физические методы лечения (гидромассаж, вибромассаж, электро- и фонофорез 2 % раствора фторид Лечение общее:

5. Поскольку в этиологии и патогенезе пародонтоза важная роль отводится атеросклерозу, вегето-сосудистой дистонии, гипертонической болезни, нервно-сосудистым заболеваниям, необходимо обследование пациента терапевтом и согласованный с ним приѐм лекарственных препаратов. Используют противосклеротические средства: Мевакор по 20-40 мг 1 раз в день во время ужина, курс - 30 дней. Полиспонин (по схеме).

Вазотропные средства: трентал по 0,2 г 3 р. в день, после еды. После наступления эффекта доза снижается до 0,1 г 3 раза в день, курс – 2-3 недели. Фосфаден, ксантинола никотинат, танакан (по схеме).

Поливитамины: «Супрадин», «Юникап», «Гексавит» (по схеме), курс – 1 месяц.

Транквилизаторы: «Элениум», «Седуксен», по 0,005 г. 2 раза в день, курс 10- 15 дней.

Гипербарооксигенотерапия: по 1-1,5 часа, ежедневно, курс - 10-15 сеансов.

Общее лечение должно быть направлено на повышение реактивной способности организма, насыщение организма витаминами (в первую очередь С и Р), нормализацию обменных процессов и нервно-психического состояния, активизацию защитных и регенеративных процессов (ФиБС 20—30 инъекций, алоэ 15—20 инъекций, аутогемотерапия, инъекция стекловидного тела, антигистаминные препараты и т. д.)

ОБЩЕЕ ЛЕЧЕНИЕ относятся методы улучшающие обменные процессы гемодинамику, стимулирующие процессы регенерации

Задача 25

Пациент Н., 40 лет обратился к стоматологу с жалобами на эстетический дефект в области фронтальных зубов нижней челюсти.

Задание:

1. Какие зубные отложения у данного пациента? Охарактеризуйте их.

2. Какие методы снятия зубных отложений возможно применить у данного пациента?

3. В чем отличие метода снятия зубных отложений системой PerioScan от традиционных методик?

4. Какие рекомендации необходимо дать пациенту после профессиональной гигиены полости рта?

5. Какие рекомендации вы можете дать данному пациенту по уходу за полостью рта?

1. Твердые зубные отложения (наддесневой камень)

2. Удаление зубного камня можно провести механическим путем с помощью экскаваторов, крючков для снятия назубных отложений, кюретажных ложек; аппаратным путем с помощью ультразвука, скейлера.

3. PerioScan – это высокочувствительный интеллектуальный ультразвуковой аппарат, в котором исследование поверхности зуба делается на основании анализа характеристик ультразвука. Когда при обследовании пациента инструмент аппарата прикасается к эмали, коронке или пломбировочному материалу зуба, прибор не только анализирует состояние поверхностных структур, но и выполняет детекцию самой ткани или материала искусственного зуба. В результате этого анализа PerioScan дает объективную оценку состояния поверхности, показывает наличие зубных отложений и (если нужно) сигнализирует о необходимости лечения. Уникальность аппарата заключается именно в том, что он предварительно распознает отложения и удаляет их.

4. Рекомендации после профессиональной гигиены полости рта:

· Поменяйте свою старую щетку на новую. В дальнейшем менять зубную щетку необходимо каждые три месяца.

· В течение 2 дней после гигиены воздержитесь от курения, употребления продуктов, которые способствуют повышению чувствительности зубов (соки, газированные напитки, фрукты), а

также от употребления красящих продуктов: кофе, чай, кола, ягоды (черника, ежевика и др.), шоколад, красное вино, кетчупы, красные ягоды, томаты и томатный сок.

5. Рекомендации:

· Соблюдать гигиену полости рта: используйте флосс (зубную нить) и зубные ершики для очистки межзубных промежутков, качественную зубную щетку и пасту

· Гигиенические процедуры желательно проводить после каждого приема пищи, минимум - дважды в день. Первые дни после гигиены рекомендуется чистить зубы мягкой зубной щеткой (Soft), через 7 дней можно переходить на чистку зубов щетками средней жесткости.

· Для профилактики необходимо включить в свой рацион больше твердой пищи (морковь, яблоки, капуста)

· Поддерживать результат каждые полгода!

Рекомендации: Чистить зубы утром и вечером,по возможности приобрести ирригатор; профессиональная чистка зубов 2 раза в год.

Задача 26

Пациент Н. 30 лет обратился к стоматологу с жалобами на резкую боль в полости рта, неприятный запах изо рта, общую слабость, головную боль, повышение температуры тела до 38,8ºС. Считает себя больным около 3 дней, когда после переохлаждения появились признаки заболевания.

При внешнем осмотре: бледные кожные покровы. При пальпации регионарные лимфоузлы увеличенные, болезненные, мягкие, подвижные. Гнилостный запах изо рта.

При осмотре полости рта – неудовлетворительная гигиена, обилие наддесневого зубного налета, гиперемия, некроз межзубных сосочков и десневого края вокруг большинства зубов, резкая кровоточивость и болезненность десны при прикосновении инструментом.

Задание:

1. Поставьте предварительный диагноз.

2. Опишите этиологию данного заболевания.

3. Проведите дифференциальную диагностику.

4. Составьте план местного лечения с учетом специфики данного заболевания.

5. Какие стоматологические процедуры нельзя применять у данного пациента на первых этапах лечения и почему?

1. Острый язвенно-некротический гингивит.

2. Причина возникновения:

Ведущую роль в списке причин, приведших к болезни, играет снижение степени устойчивости тканей полости рта к фузосперохетарной микрофлоре.

Язвы возникают на фоне воспаленной десны и сопровождаются некротическими и язвенными дефектами тканей. В основе патологического процесса лежит превалирование альтерационных процессов в слизистой оболочке десен.

Местные прич

2020-08-05

2020-08-05 1283

1283