ПРИКЛАДНАЯ ТЕРИОЛОГИЯ

(часть 1)

Учебное пособие

Кемерово 2018

УДК 599.3/.8; 636.03; 636.04

ББК

Печатается по решению редакционно-издательского совета

ФБГОУ «Кемеровский государственный университет»

Рецензенты:

Начева Л.В. – зав. кафедрой общей биологии с основами генетики и парази-тологии кемеровской государственной медицинской академии, д.б.н., профессор,

Куприянов А.Н. – зав. лабораториейрастительных ресурсов Института экологии человека Кем НЦ СО РАН, д.б.н., профессор

Лучникова Е.М..

Прикладная териология (часть 1): учеб. пособие / Е.М. Лучникова, В.Б. Ильяшенко; ФГБОУ «Кемеровский государственный университет» - Кемерово, 2018. – 115 с.

Учебное пособие составлено в соответствии с ФГОС ВО

В учебном пособии представлены современные направления практического использования млекопитающих, основы племенной работы с млекопитающими.

Предназначено для студентов биологических факультетов университетов и пединститутов, учителей биологии и всех интересующихся прикладными аспектами зоологии

|

|

|

ISBN ББК

| © Лучникова Е.М., Ильяшенко В.Б., 2018 |

| © ФГБОУ «Кемеровский государственный университет», 2018 |

Оглавление

| Введение | стр | |||

| 1.Доместикация | ||||

| 1.1. Исторические аспекты | ||||

| 1.2. Эволюционно-генетические аспекты | ||||

| 2. Собаководство | ||||

| 2.1. Многообразие пород собак | ||||

| 2.2. Собаководство в России | ||||

| 3. Пушное звероводство | ||||

| 3.1. Традиционные объекты пушного звероводства | ||||

| 3.1.2. Отряд Хищные | ||||

| 3.1.2. Отряд Грызуны | ||||

| 3.2. Новые объекты пушного звероводства | ||||

| 3.3. Влияние доместикации на организм пушных зверей | ||||

| 3.4. Гибридизация в звероводстве | ||||

| 3.5. Современное состояние и перспективы пушного звероводства | ||||

| 4. Кролиководство | ||||

| 4.1. Породы кроликов | ||||

| 5. Фелинология | ||||

| 5.1. Доместикация кошек | ||||

| 5.2. Породы кошек | ||||

| 6. Разведение непарнокопытных | ||||

| 6.1. Коневодство | ||||

| 6.2. Разведение ослов, мулов и других непарнокопытных | ||||

| 7. Племенная работа с млекопитающими | ||||

| 7.1. Экстерьер и его оценка | ||||

| 7.2. Подбор пар | ||||

| 7.2.1. Разведение животных по линиям и семействам | ||||

| 7.2.2.Воспроизводительное и поглотительное скрещивание | ||||

| Литература | ||||

Введение

|

|

|

Прикладная териология – это научные основы практического использования млекопитающих. Изучение прикладной териологии включает в себя знакомство с объектами прикладной териологии, областями практического использования, принципами содержания и разведения животных, с основами племенной работы. Сферы практического использования млекопитающих человеком довольно разнообразны, поэтому мы можем выделить целый ряд направлений практической териологии.

Использование млекопитающих в качестве объектов охоты –одно из древнейших занятий человека. В настоящее время объемы промысловой охоты снижаются, но растет число людей, увлекающихся спортивной охотой. Смежным, относительно недавно сформировавшимся направлением прикладной териологии является дичеразведение.

Продуктивное животноводство - использование млекопитающих для получения продукции: мясо, молоко, кож. Животные, используемые для получения продукции, называют сельскохозяйственными, это крупный и мелкий рогатый скот, свиньи. К сельскохозяйственным животным относятся также и лошади, ослы, олени, верблюды, однако их использование гораздо более многофункционально. К примеру, коневодство вполне заслуживает выделения его в отдельное направление. Продуктивное животноводство – одно из древнейших занятий человека. Отдельным, сравнительно молодым направлением продуктивного животноводства является также пушное звероводство, направленное на разведение в неволе зверей с ценным мехом.

Отдельного внимания заслуживает собаководство, так как человек использует собак в самых разнообразных целях: для охраны, для охоты, для поиска наркотических и взрывчатых веществ, как пастухов, компаньонов, поводырей и даже как тягловую силу, а в отдельных случаях – и для получения продукции.

Развитие науки невозможно без использования млекопитающих как лабораторных подопытных животных. К сожалению, многие млекопитающие вынуждены «класть себя на алтарь науки», создание новых лекарственных препаратов невозможно без опробирования их на животных. Некоторые медицинские препараты и имплантанты получают от сельскохозяйственных животных (коровы, свиньи). Стоит вспомнить, что не человек, а собаки впервые «освоили» космос. Велика роль собак в научных исследованиях, недаром в академическом городке Колтуши по инициативе И.П. Павлова был установлен памятник собаке.

Относительно недавно млекопитающих стали использовать в лечебных медико-психологических целях, для реабилитации физического и психологического здоровья (например, иппотерапия для реабилитации после травм, общение детей-аутистов с животными).

Урбанизация и жизнь человека от отрыве от природы привела к развитию еще одного направления, не связанного с получением от животных практической выгоды - разведение и содержание млекопитающих как декоративных животных, животных-компаньонов. Перечень видов, используемых в этих целях, постоянно растет.

Настоящее пособие направлено на реализацию специальных компетенций обучающихся в магистратуре по направлению 06.04.01 «Биология» и готовит обучающихся к использованию в профессиональной деятельности прикладные знания зоологии.

В первой части учебного пособия «Прикладная териология» изложены сведения и доместикации животных, научных основах племенной работы с млекопитающими, дан подробный обзор по ряду современных направлений практической териологии – пушному звероводству и кролиководству, кинологии, фелинологии, разведению лошадей, ослов, мулов. Вторая часть пособия посвящена млекопитающим – объектам промысловой и спортивной охоты, непромысловым видам млекопитающих – вредителям сельского хозяйства и переносчикам зоонозных инфекций, декоративным животным. Третья часть пособия рассматривает вопросы продуктивного животноводства. В конце каждой главы приведены вопросы и задания для самостоятельной подготовки.

|

|

|

Доместикация

Исторические аспекты

Доместикация (одомашнивание) - процесс превращения диких животных в домашних. Среди животных первой, по-видимому, была одомашнена собака (15-10 тыс. лет назад), диким предком которой был волк (Canis lupus). Одомашниванию подвергались популяции животных или даже виды в целом. Люди взяли эти популяции под свою заботу по большому ряду причин: чтобы производить пищу или ценные предметы потребления (типа шерсти или шелка), для помощи при различных типах работ, транспортировки и для содержания в качестве домашних животных. Животных, одомашненных для домашних дружеских отношений, обычно называют домашними животными, в то время как одомашненных животных для пищи или работы называют домашним скотом или сельскохозяйственными животными, хотя это деление во многом условно.

Первые серьезные попытки изучения доместикации предпринял еще Чарльз Дарвин: он использовал домашних животных как аналогов преобразования видов в природе, что привело к созданию знаменитой теории естественного отбора (Дарвин, 1941). Не все виды животных способны уживаться с человеком, только немногие смогли преодолеть страх перед человеком. В течение истории разные народы приручали множество самых неожиданных животных: антилоп, журавлей, страусов, питонов, и даже крокодилов. Некоторые ученые считают, что первобытные люди содержали в неволе и приручали даже мегатериев (ныне вымерших гигантских ленивцев) и пещерных медведей. А карфагенский полководец Ганнибал в войнах с Римлянами конца III в. до н. э. использовал боевых слонов. Однако приручить ещё не значит одомашнить. Число видов действительно одомашненных животных очень невелико не более 25. Для одомашнивания необходимо, чтобы содержащееся в неволе животное принесло потомство. Только тогда можно заняться отбором и, сохраняя особей с самыми ценными для человека свойствами, спустя много столетий получить уже не просто прирученное, а настоящее домашнее животное. Так, например, в древности при дворах правителей Осирии, Индии, Средней Азии, даже Европы часто держали гепардов, ценившихся за красоту и превосходные охотничьи качества. История знает 2 примера, когда ручные гепарды принадлежали великим людям: один Чингисхану, другой Карлу Великому. Однако прирученные гепарды не стали домашними.

|

|

|

Первым домашним животным была собака. Согласно археологическим находкам, ее возраст, оценивается в 12–15 тыс. лет. Эти данные подтверждаются сравнительным анализом митохондриальной ДНК (Savolainen et all, 2006). Собака – не только первый одомашненный вид, ее также справедливо считают вершиной эволюционных преобразований, которым подверглись домашние животные, поэтому характеризовать доместикацию как эволюционную научную проблему и иллюстрировать разные аспекты этой проблемы нагляднее всего на собаках (Трут, 2007).

Очень долго (не менее 10 тыс. лет) длится дружба человека с овцами и козами. Предком овец был горный баран муфлон, обитавший в Южной Европе и Передней Азии. В результате скрещивания и тщательного отбора человек создал более 150 пород домашних овец, ныне лишь отдаленно напоминающих дикого прародителя. Козы ведут свой род от бородатого или безоарового, козла обитателя тех же областей, что и муфлон. Число пород домашних коз невелико, но зато они очень разнообразны: ангорские с великолепной шерстью, швейцарские молочные; небольшие камерунские, превосходно лазающие по деревьям и др.

Огромную пользу человеку принесло одомашнивание тура - предка современных коров. Сравнительно недавно дикие туры водились в Европе, Северной Африки, Малой Азии и на Кавказе. Несмотря на то, что естественных врагов у туров было немного, но в природе вид не сохранился. Причиной исчезновения стал человек, последняя на Земле самка тура была убита в Польше, в лесах Мазовии, в 1627 г.

7,5 тыс. лет назад человек одомашнил буйвола - сильного и опасного зверя. Теперь в жарких странах они не только источник мяса и шкур, но и незаменимая тягловая сила.

Лошадь была доместицирована сравнительно недавно - 5-6 тыс. лет назад. Предком её был исчезнувший теперь тарпан, из степей Евразии. Впрочем, некоторые ученые предполагают, что конская родословная начинается с дикой лошади, получившей название лошади Пржевальского.

При переходе человека к оседлому образу жизни (примерно 10 тыс. лет назад) и с началом развития земледелия, когда появились первые поселения и амбары, в которых хранились запасы зерна, появились первые домашние кошки. Одомашнивание кошки произошло на Ближнем Востоке путем прирученния дикой ближневосточной (иначе ливийской или нубийской) кошки, и все 600 млн. ныне живущих на Земле домашние кошек являются потомками пяти диких ближневосточных (ливийских) кошек, прирученных в районе Плодородного полумесяца.

Как же протекало одомашнивание? Вероятно, одомашнивание протекало как процесс взаимной адаптации людей и стайных хищников, селившихся рядом с жилищем, питавшихся пищевыми остатками, а затем сопровождавших человека во время охоты. Хронология этого процесса схематично представлена на рис.1.

В эпоху палеолита (древний каменный век; длился свыше 150 тыс. лет, закончился 12-14 тыс. лет назад) человек лишь истреблял животных и только охота была средством существования. Так как охотники на животных технически вооружены были тогда очень плохо, то охота могла вестись только коллективно с применением огня, загона, длительного преследования, при которых истреблялись более слабые животные. Археологические находки показывают, что собаки или их предки являлись одним из объектов охоты. Приручение и доместикация собак, а также использование их рабочих качеств сыграло очень важную роль в эволюции первобытного человека.

|

| Рис.1. История доместикации (по Борисенко, 1967) |

В эпоху мезолита (переходная к неолиту эпоха, продолжалась 8 тыс. лет) и раннего неолита (новый каменный век, длился 4 тыс. лет) начинается приручение человеком диких животных. Ископаемые костные останки собак обнаружены в пластовых отложениях различных географических зон земли. Эпоха мезолита и раннего неолита в различных географических зонах наступала неодновременно: в Юго-Западной Азии и Северной Африке раньше, а в средней и Северной Европе позднее. Поэтому в разных районах приручение диких животных и собак не совпадало по времени.

В эпоху мезолита были созданы условия (оседлость и некоторый избыток продовольствия) для приручения животных, в том числе и собак. В разных частях света человек одомашнивал собак по-разному: одних приручал, когда те искали пищу около человеческого жилья, щенков других, на которых охотился ради мяса, брал в свой очаг для откорма.

Основная группа животных одомашнена в неолите, когда произошёл переход от собирательства и охоты к животноводству и земледелию. В дальнейшем человек производил отбор. Дикие предки домашних животных, кроме практического значения, должны были обладать рядом важных свойств:

а) способностью размножаться в неволе,

б) особым типом нервной деятельности,

в) морфологической, физиологической и экологической пластичностью.

Самый древний способ доместикации основан на импринтинге, т. е. формировании у животного с раннего периода его развития устойчивой индивидуальной привязанности к внешним стимулам (устойчивое запоминание места своего рождения, реакция следования и т. д.). Позднее использовалось приручение с помощью голода. Животные в процессе доместикации претерпевали морфологические и физиологические изменения: головной мозг уменьшался; мускулатура, жироотложение, количество течек и плодовитость увеличивались; изменялись окраска и, конечно же, поведение.

H. И. Вавилов выделил пять главных центров доместикации животных и шесть дополнительных (Беляев и др., 1989).

Главные центры доместикации животных:

1. Китайско-Малайский (территории современных государств Лаоса, Камбоджи, Таиланда, а также территория Восточного Китая). Здесь были одомашнены южно-китайская или индийская свинья, северо-китайская свинья, собака.

2. Индийский (Индия, Северный Пакистан, Бирма, Непал) - одомашнены зебу, балийский скот, буйвол азиатский, собака.

3. Юго-Западно-азиатский (Переднеазиатский) (северо-восток Турции, северо-восток Сирии, Иран, Ирак, Афганистан) - одомашнены крупный рогатый скот, лошадь восточного типа, овца, коза, свинья, одногорбый верблюд, собака.

4. Средиземноморский (северо-восток Испании, юго-восток Франции, Испания, Швейцария, Югославия, Болгария, Греция, Албания, юго-запад Турции, юго-запад Сирии, Иордания, Египет) - одомашнены крупный рогатый скот, лошадь западного типа и лошадь лесного типа, овца, коза, свинья, кролик, собака и некоторые другие виды.

5. Андийский (Южно-Американский) (Эквадор, Перу, юго-запад Боливии) - одомашнены лама, альпака, морская свинка.

Дополнительные центры доместикации животных:

1. Тибетско-Памирский (Западный Китай) - одомашнен як

2. Восточно-Туркестанский (Среднеазиатский) (юго-восток Узбекистана, западный Таджикистан, северо-запад Киргизии) - одомашнен двугорбый верблюд.

3. Восточно-Суданский (Восточный Судан) - одомашнен одногорбый верблюд.

4. Южноаравийский (Саудовская Аравия, Йемен)- одомашнен одногорбый верблюд.

5. Абиссинский (Эфиопия)- одомашнен нубийский осел.

6. Саяно-Алтайский (Саяны и Алтай России) одомашнены курдючная овца, северный олень и собака.

Все центры расположены преимущественно в Северном полушарии, в субтропической и отчасти тропической зонах. Это свидетельствует о том, что они вытекают из первичных очагов культуры древнего человека.

Эксперименты в области одомашнивания продолжаются до сих пор. Селекционеры ведут работы с лосями и антилопами, маралами и овцебыками, соболями, норками и многими другими пушными зверями. Кроме того, ученые создают всё новые и новые породы ранее одомашненых животных.

Известен и обратный процесс - одичание, например мустанги (одичавшие лошади в Северной Америке), дикая собака динго в Австралии и др. Бесконтрольное размножение одичавших домашних животных неоднократно приводило к серьезным экологическим последствиям, ярким примером которых стало расселение кроликов в Австралии и на островах Индийского океана.

Эволюционно-генетические аспекты

Одомашнивание в отличие от приручения - процесс эволюционный и затрагивает весь вид, действует на уровне популяции. Постоянно идут дебаты в пределах научного сообщества, как происходит процесс приручения и одомашнивания. На современном этапе развития генетики проблема особенностей эволюционных изменений домашних животных в сравнении с таковыми их сородичей из природных популяций исследуется в разных аспектах. Анализируется та специфическая роль отбора, какую он играл в условиях доместикации, идентифицируются происходящие в результате его действия генетические изменения, трансформировавшие диких животных в домашнее состояние, а также выявляется молекулярная природа этой трансформации (Трут, 2007).

Некоторые исследователи отдают предпочтение естественному отбору, в котором мутации вне человеческого контроля делают некоторых членов вида более совместимыми с человеческим культивированием или товарищескими отношениями. Другие полагают, что тщательное управление отборным потомством, повлияло на многие массовые изменения, связанные с одомашниванием. Эти мнения не являются взаимно исключающими, и вероятно, что и естественный отбор, и селективное размножение оба сыграли некоторую роль в процессах одомашнивания повсюду по истории.

Тем не менее, некоторые исследователи поддерживают, что селективное размножение, а не мутация или естественный отбор, лучше всего объясняет, как обычно работал процесс одомашнивания. Часть самого известного свидетельства в поддержку селективного размножения идет от эксперимента российского ученого Д.К. Беляева, в 1950-х. Его группа провела многолетние эксперименты по разведению черно-бурых лисиц (Vulpes vulpes) и отбору особей, которые показывали наименьшее количество опасений относительно людей. Эксперимент закончился выведением популяции лис серого цвета, поведение которых и внешний вид были значительно изменены. Они больше не показали никакого опасения относительно людей и часто виляли хвостами и облизывали своих смотрителей, чтобы показать привязанность (рис.2). Что еще более важно - эти лисы имели гибкие уши, меньшие черепа, закрученные хвосты и другие черты, обычно присущие собакам (Беляев, 1981).

| Рис. 2. Д.К. Беляев и выведенные им лисицы (по Беляев, 1981) |

История доместикации едва ли охватывает десять - двенадцать тысяч лет. За этот ничтожно короткий в масштабах истории развития жизни срок эволюция в условиях доместикации привела к сильнейшему изменению всей морфо-физиологической организации животных, вызвав к жизни такие их формы, которые не могли бы существовать в условиях природы. Вместе с тем, доместицированные животные приобрели высокую приспособленность к тем совершенно своеобразным условиям, которые создает для них человек в животноводческих хозяйствах. Следует подчеркнуть, что сам человек стал для животных, вовлеченных в орбиту доместикации, совершенно своеобразным фактором, приспособление к которому потребовало новых, отсутствующих в дикой природе, форм отбора. Характерными для процесса доместикации являются огромный темп и колоссальный размах формообразования. Возникает вопрос об источниках изменчивости и формах отбора, которые сделали возможным осуществление этого процесса. Источниками изменчивости признаны мутационный процесс и генетический дрейф (Беляев и др. 1989).

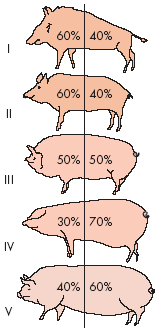

Первое, что бросается в глаза при сравнении домашних животных и их диких предков - это отличия по окраске и некоторым структурным особенностям волосяного покрова по другим особенностям экстерьера (размеры и масса, общая форма тела, волосяной покров, жироотложение, плодовитость) (рис.3).

| I — дикий тип; II — одомашненный тип; III — крупный тяжелый (мясо-сальный) тип; IV — мясной тип; V — современный мясной тип. Соотношение массы передней и задней частей тела у типов разной специализации показано в процентах. |

| Рис. 3. Изменение тела свиньи в результате одомашнивания и селекции (по Беляев и др. 1989). | |

Если все дикие предки домашних животных характеризуются однородной защитной окраской кожных покровов, а структура их волосяного покрова (длина волос и соотношение их различных фракций) наилучшим образом приспособлено к выполнению функции терморегуляции, то у домашних животных картина существенно меняется. Здесь мы видим большое разнообразие окрасок, структурные изменения волос, проявляющиеся в резком удлинении их (ангорский тип), укорочении (тип рекс) или формировании завитков, характерных для каракульских овец. Возникновение такого рода изменений справедливо расценивается как одно из ярких последствий доместикации животных (Беляев, 1972).

Каковы причины резкого повышения интенсивности формообразовательного процесса на первых же этапах разведения животных под контролем человека? Связано ли это явление с увеличением темпа мутирования генов у животных в условиях доместикации или же оно опирается на использование мутаций, накопленных видами в условиях дикой природы и лишь выявляемых при разведении животных под контролем человека?

Факты свидетельствуют о том, что во многих случаях этот процесс протекает на основе использования рецессивных мутаций, накопленных видами и, сохраняющихся у них в гетерозиготном состоянии под покровом нормального (дикого) фенотипа. В малых популяциях, разводимых под контролем человека, в условиях ограничения свободы скрещиваний при случайных и сознательно применимых инбридингах эти мутации размножаются и выщепляются в гомозиготном состоянии. В силу пониженной жизнеспособности и плодовитости особи, гомозиготные по рецессивным мутациям, в природе элиминируются естественным отбором; в условиях же, контролируемых человеком, они сохраняются и многие из них по тем или иным причинам делаются объектами искусственного отбора. Таким образом, ограничение свободы скрещивания и инбридинги в популяциях, разводимых человеком, создают основу для дрейфа генов, который в короткие сроки выносит на поверхность вида мутации, ранее скрытые под покровом дикого фенотипа (Васильев и др., 2003).

Каковы причины того, что мутации, дающие неблагоприятные биологические эффекты в гомозиготном состоянии, сохраняются в гетерозиготном состоянии? Основная причина этого состоит, по-видимому, в том, что многие мутации, вызывающие в гомозиготном состоянии существенную депрессию плодовитости или жизнеспособности животных, в гетерозиготном состоянии обусловливают либо некоторую (но меньшую, чем у гомозигот) депрессию, либо, наоборот, повышение приспособленности, в частности плодовитости и жизнеспособности животных. Нужно учитывать, что высокая плодовитость животных эволюционно выгодна лишь при благоприятных условиях жизни. В неблагоприятных же условиях (особенно кормовых) она делается весьма отрицательным свойством, ставящим перед катастрофой как взрослых размножающихся самок, так и молодняк. В таких условиях, естественно, большие шансы на жизнь приобретают особи со средней или даже низкой плодовитостью. Эффекты гетерозиготности по различным генам различны, но поскольку различны и условия в природе, то все эти гены служат полезную службу виду, осуществляя регулирование плодовитости животных и, следовательно, их численности применительно к данным конкретным условиям.

Однако мутации, возникшие в популяциях еще у диких животных, нельзя рассматривать в качестве единственного источника изменчивости, поставляющего материал для доместикационных изменений. Мутационный процесс идет постепенно, и естественно, что искусственный отбор мог опираться на мутации, возникавшие у животных уже на более поздних этапах доместикации. В орбиту отбора эти мутации вовлекались тем же самым механизмом генетического дрейфа, что и мутации, наполненные дикими видами, а условия, специально создававшиеся человеком для животных и защищавшие их от жесткого действия естественного отбора, обеспечивали выживание мутантных форм, обреченных на гибель в условиях природы.

Естественно, что помимо рецессивных мутаций, материал для дифференциации диких видов при доместикации дали и многие доминантные мутации, которые в природе по тем или иным причинам элиминировались естественным отбором. Например, безволосость, характерная для некоторых пород африканских собак, развивается на основе доминантной мутации одного гена. Несомненно, эта мутация была бы в природе элиминирована естественным отбором, человек же сохранил и размножил ее (Беляев, 1972).

Проводимый человеком искусственный отбор, вовлекая в поле своей деятельности все большее и большее количество разнообразных мутаций и создавая все новые сочетания их, сильнейшим образом изменил генотип диких видов и создал новые формы животных, неизвестные природе. Основа возникновения новых форм организмов в процессе доместикации и селекции не только в накоплении новых мутаций и количественном усилии их действия, но и в возникновении иных форм взаимодействия между генами, в том, что новая "генотипическая среда" создает качественно новые возможности для фенотипического проявления генов, вызывая тем самым развитие новых признаков.

Формы отбора при доместикации. До сих пор труднее было объяснить, каким образом в процессе доместикации у животных возникли такие свойства, в отношении которых не наблюдается никакого наследственного разнообразия и которые, следовательно, не могли быть изменены посредством прямого отбора. Речь идет, прежде всего, о воспроизводительной функции, которая при доместикации животных претерпела коренные изменения. Эти изменения проявились не только в увеличении плодовитости многоплодных животных, что опять-таки можно объяснить накопляющим действием отбора, но и в утрате большинством видов домашних животных строгой сезонности размножения, характерной для их диких предков. Способность размножаться лишь в пределах определенного, строго очерченного сезона, характерна для подавляющего большинства млекопитающих в природе; приспособительный смысл этого важнейшего биологического свойства вполне понятен: оно обеспечивает рождение молодняка в условиях, наиболее благоприятных для его выращивания. Выход за пределы этого сезона был бы губителен для особей и видов в целом; этим объясняется высокая стабилизированность тех физиологических систем, на основе которых развивается сезонность размножения. В отношении этого свойства мы не видим у диких животных никакого разнообразия.

Каковы же причины того, что в процессе доместикации у животных произошла утрата строгой сезонности размножения и возникла способность размножаться практически в любое время года, а у некоторых животных (например, собак) - дважды в году? В том, что отбор является решающим фактором наследственных преобразований животных, не может быть сомнений, но на какой основе отбор действовал в данном случае. Для того чтобы ответить на этот вопрос, необходимо разобраться в механизмах, осуществляющих регулирование процессов сезонного размножения у животных. В настоящее время многими исследованиями показано, что сезонность размножения животных, в частности млекопитающих, регулируется естественным фотопериодом - продолжительностью светового дня. У лисиц, так же как у всех видов с короткой беременностью, сезон спаривания падает на период, когда световой день начинает удлиняться, а у овец, многие породы которых сохранили сезонность размножения, - на осенний период укорачивающегося дня. Не касаясь деталей фотопериодического контроля процессов размножения животных, отметим, что длина светового дня является тем внешним сигналом, который настраивает организм на воспроизводительную активность и определяет границы сезона размножения. Следовательно, утрата строгой сезонности размножения животными в процессе доместикации знаменует собой ликвидацию, или ослабление, или, наконец, изменение формы фотопериодического контроля за этим важнейшим процессом жизнедеятельности.

Несомненно, что изменение поведения животных является одним из самых первых и наиболее ярких результатов доместикации. Каждый знает, что домашнее животное отличается от дикого прежде всего своим поведением, главным образом реакцией на человека. Несомненно и то, что изменение поведения животных осуществлено на наследственной основе как результат бессознательного отбора, проводившегося человеком буквально с самых первых дней доместикации. Под контроль человека попадали лишь те животные, которые в силу своего поведения могли "сосуществовать" с ним, т.е. сравнительно спокойные - не слишком агрессивные и не слишком трусливые животные. Все остальные либо уничтожались человеком, либо убегали от него. Отбор привел к коренному изменению характера оборонительного поведения, к тому, что дикие животные стали домашними, а некоторые из них - собаки – незаменимыми помощниками человека (Блохин, 2001).

Дело в том, что световой фактор, регулирующий процессы сезонного размножения, оказывает свое влияние на организм через гипоталамус, который вместе с гипофизом регулирует все процессы жизнедеятельности животных. Имеется связь между функциональным состоянием гипоталамуса и характером оборонительного поведения животных.

Физиологическая система, созданная веками естественного отбора в интересах существования вида в природе, рушится на наших глазах под давлением отбора, меняющего поведение животных. Наследственная реорганизация поведения диких животных, превращение их путем селекции в домашних, ручных - есть, по-видимому, коренной и важнейший результат доместикации. Он ведет к изменению функционального состояния нервно-эндокринных механизмов, определяющих гормональный статус и регулирующих коренные процессы онтогенеза и жизнедеятельности животных. Влияние этого изменения распространяется, нужно думать, не только на воспроизведение животных, но и на все процессы индивидуального развития. По-видимому, именно отбор по поведению и его изменению как фундаментальное явление доместикации, вызвал тот огромной силы импульс, который многократно ускорил темп эволюции.

Процессы доместикации ярко свидетельствуют о том, что искусственный отбор по своим последствиям для процессов индивидуального развития (и, конечно, для эволюционной судьбы видов) сильно отличается от естественного отбора.

Одной из наиболее существенных форм, в которой выступает естественный отбор, является стабилизирующий отбор, открытый И. И. Шмальгаузеном. Естественный отбор в его стабилизирующей форме направлен на охрану "дикого" фенотипа как наиболее оптимальной формы организации живых существ в конкретных условиях внешней среды. Стабилизирующий отбор в постоянном взаимодействии с движущим отбором формирует виды в природе, в условиях относительно постоянной среды.

В искусственном отборе, в особенности же отборе по поведению, мы видим совершенно своеобразную форму отбора. Ее последствием является "развал" тех регуляционных систем онтогенеза, которые формируют дикий фенотип, перестройка корреляционных систем организма, коренное изменение самого проявления и выражения мутаций. Эту совершенно своеобразную форму отбора в силу ее особых последствий можно назвать дестабилизирующим отбором. Дестабилизация есть результат накопления отбором многих мутаций, элиминировавшихся в процессе естественного отбора (его стабилизирующей формы). Именно это обстоятельство ведет к вспышке формообразования в процессе доместикации животных. Дестабилизирующий отбор играет, вероятно, большую роль не только в доместикации, но и вообще в процессе эволюции (Васильев и др., 2003).

Несмотря на успех этого эксперимента, некоторые ученые полагают, что селективное размножение не всегда достигает эффекта одомашнивания (Беляев, 1972; Васильев и др., 2003). Они указывают на то, что некоторые попытки одомашнивать диких животных, например, зебру, неоднократно потерпели неудачу. Возможно, что исторический процесс приручения нельзя полностью объяснить каким-то одним принципом. Определенная комбинация естественного отбора и селективного размножения, возможно, играла роль в приручении различных разновидностей, с которыми люди вошли в тесный контакт на протяжении веков.

Согласно Дж. Даймонду, разновидности животных должны отвечать шести критериям, чтобы рассматриваться в качестве одомашненных (цит. по Еськов, 2010):

1. Гибкая диета. Животные, которые могут потреблять широкое разнообразие источников пищи и могут жить за счет меньшего количества совокупной пищи пищевой пирамиды (типа зерна или пшеницы) менее дорогостоящие для содержания.

2. Рационально быстрый темп роста, быстрая норма зрелости по сравнению с промежутком человеческой жизни позволяет размножение и делает животное полезным в пределах приемлемой продолжительности. Большим животным, типа слонов, требуются многие годы до того, как они достигают нужного размера.

3. Способность размножаться в неволе: животные, которые отказываются размножаться в неволе, не производят потомство, что заставляет постоянно захватывать их в диком состоянии. Существа, типа панды и гепарда, с большим трудом размножаются в неволе.

4. Добрый нрав: больших животных, которые агрессивны к людям, опасно держать в неволе. Африканский буффало имеет непредсказуемый характер и очень опасен для людей. Хотя подобно одомашненным разными способами свиньям, американских пекари, африканских кабанов и речную свинью также опасно держать в неволе.

5. Характер, который не приведет к панике: животных с возбудимым темпераментом трудно держать в неволе, поскольку они попытаются сбежать всякий раз, когда впадут в панику. Газель является очень непостоянной и неспокойной, и имеет мощный прыжок, который позволяет ей убежать из огороженного загона.

6. Модифицированная социальная иерархия: социальные существа, которые признают иерархию господства, могут быть воспитаны, признавая человека лидером стаи. Стадный инстинкт, возможно, помогает в одомашнивании животных: приручив одно животное, другие будут следовать за ним независимо от главы племени

Доместикация, или одомашнивание с точки зрения генетики, это процесс изменения животных, при котором они в результате действия человека на протяжении многих поколений генетически изолировались от дикой формы, то есть не скрещивались свободно с дикими сородичами. В процессе доместикации с животными происходят генетические, морфологические и поведенческие изменения.

Доместикация - это двусторонний процесс, при котором происходит не только адаптация животных к новой для них среде обитания, к жизни рядом с человеком, но и изменение социокультурного ландшафта самого человека, взаимодействующем с одомашниваемыми животными как с новыми "членами общества" (Еськов, 2010).

2020-09-24

2020-09-24 355

355