В сердцах людей всегда жила мечта о крыльях, полете. Славянский народ с незапамятных времен слагал былины и легенды, рассказывал сказки о ковре-самолете, о верном Коньке-Горбунке, способном в один миг перелетать из одного царства в другое.

ТЕМА. История возникновения воздухоплавания и авиации в России. Перспективные летательные аппараты.

1. «Воздушные летания» в русских летописях.

2. М.В.Ломоносов – изобретатель «воздухобежной машины». Вклад русских ученых и изобретателей в зарождение и развитие авиации.

3. Развитие авиации в России после революции. Перспективные самолеты.

В сказках летали с помощью волшебной силы, поднимались на метле, брали в помощь силу могучего ветра. По данным историка Карамзина Н.М., «воздушные летания» в России начались еще в 906 году, когда дружина киевского князя Олега использовала при осаде Царьграда снаряды, летающие по воздуху. Впервые не мечта, а твердая уверенность в возможности полета высказывается в русской летописи XIII века.

|

|

|

В летописях XIII века есть уже первые свидетельства о попытках людей летать подобно птицам. В «Слове Даниила Заточкина» рассказывается о праздничных увеселениях славян, среди которых «иный летает с церкви или с высоки полаты на шелковых крыльях». Упоминается в летописи, что поповский сын Симеон спустился с крыши высокого дома на устройстве, подобном парашюту. Легенда рассказывает о том, что во времена царствования Ивана III (XV-XVI века) был создан летающий искусственный орел.

В царствование Ивана Грозного казнили «смерда Никитку, боярского сына Лупатова холопа» за то, что летал, якобы на деревянных крыльях в Александровской слободе.

Стрелец из Ряжска Серов в 1699 году смастерил «крылья» из крыльев голубей, а «приказчик Перемышлев надумал ладить крылья из бычьих пузырей». Кузнец Черная Гроза сделал крылья и «летал тако, мало дело ни высоко, ни низко» – так описывается в рукописи А.И.Сулукадзева «О воздушном летании в России с 906 лета и по Рождество Христово», которая относится к 1819 году.

Петр I во время закладки Петропавловской крепости в 1703году говорил: «Не мы, а наши правнуки будут летать по воздуху, ако птицы».

В 1731 году в Рязани, подъячий Крякутный сделал воздушный шар «как мяч большой, надул дымом поганым и вонючим, от него сделал петлю, сел в нее и нечистая сила подняла его выше березы, а после ударила его о колокольню, но он уцепился за веревку, чем звонят, и остался тако жив. Его выгнали из города, он ушел в Москву». Счастье его, что вовремя ушел из Рязани, так как здесь его «хотели закопать живого в землю или сжечь». (Кстати, первый полет воздушного шара в Париже состоялся только в 1783 году).

|

|

|

Полет подьячего Крякутного в Рязани. 1731 год.

Но мечта летать – жила! Она все-таки, несмотря на преследования, пробивает себе дорогу. Настало время и дерзновенная мысль, смелая догадка из мечты и утопии превратилась в научно-обоснованное положение, в теорию, а затем и в практику воздухоплавания.

Гениальный русский ученый Михаил Васильевич Ломоносов стремился проникнуть в тайны полета. Более шести лет работал ученый над моделью вертолета (геликоптера). Его идея – идея создания летательного аппарата, использующего в качестве подъемной силы тягу воздушного винта, была величайшей идеей в истории мирового и отечественного вертолетостроения. Правда, она была не первой. Только в середине двадцатого века были найдены чертежи Леонардо Да Винчи, на которых впервые в мире были изображены схемы вертолетов.

4 февраля 1754 года собрание Академии наук России слушало сообщение М.В.Ломоносова об изобретенной им «воздухобежной машине». Машина представляла собой странный по форме летательный аппарат с двумя винтами, приводимыми в движение от обычной часовой пружины. Машина подвешивалась на канатике, протянутом через два блока. При включении пружины винты начинали вращаться, модель облегчалась.

Результаты экспериментов в целом оказались обнадеживающими и подтвердили возможность вертикального полета летательного аппарата за счет тяги несущих винтов. М.В.Ломоносов славен не только разработкой прообраза вертолета, но и созданием основ наук, которые мы сейчас называем аэродинамикой и метеорологией. Более того, винт тогда еще не был известен как двигатель для морских судов. Для преодоления реактивного момента Ломоносов М.В. предусмотрел в своем аппарате два винта, вращающихся в противоположные стороны.

|

М.В.Ломоносов – один из основоположников аэродинамики летательных аппаратов.

Гениальный русский ученый в своих научных открытиях значительно опережал науку и технику своего века, и ныне его имя занимает видное место в истории создания винтокрылых летательных аппаратов, обосновавшего принципы образования подъемной силы с помощью винта, отбрасывающего воздух. Он сумел найти этот путь, отказавшись от характерного для того времени прямого подражания птицам.

Талантливый русский инженер Д.Черносвитов, которого царское правительство в 1848 году сослало в ссылку, находясь в ссылке в Кексгомельской (приозерской) тюрьме разработал проект управляемого аэростата-дирижабля длиной около 75 метров с подвесным паровым двигателем. Но построить он свою модель не смог из-за отсутствия средств. (стр.17)

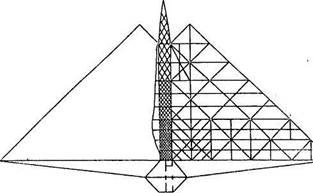

В 1864 году отставной артиллерийский офицер русской армии Николай Афанасьевич Телешов создал проект пассажирского самолета с паровым двигателем и воздушным винтом, рассчитанным на подъем 120 человек! Впоследствии проект им был переработан и получил название «Дельта». (стр. 16)

Для своего самолета Н.Телешов проектирует и двигатель - прототип современного реактивного двигателя. Но царское правительство не признавало это заслуживающим внимания и не выделило ему необходимых средств. Телешов обращается за границу. Французское министерство торговли в 1867 году выдает ему патент на проект самолета «Дельта». Схема двигателя, подобного схеме Телешова, была разработана во Франции лишь в 1910 году.

Лучшие умы человечества пытались создать различные летательные аппараты. И только контр-адмиралу А.Ф.Можайскому впервые в мире удалось построить и испытать самолет. Он отказался от перспективной морской службы и посвятил себя напряженному труду по воплощению в жизнь своей идеи по созданию самолета. Он начал с изучения полета птиц, строения их крыльев, самого процесса полета. В качестве эксперимента был создан им большой коробчатый змей, увлекаемый мчащейся вперед тройкой лошадей. В 1876 году Можайский А.Ф. дважды поднимался в воздух на этом змее. Затем он строит модель самолета. Поражаешься конструкторскому гению изобретателя. Пять основных частей воздушного корабля Можайского – крыло, фюзеляж, силовая установка, шасси, хвостовое оперение – являются основными элементами всех современных самолетов.

|

|

|

При испытаниях модели легко отрывались от земли и поднимались в воздух даже с добавочным грузом.

В 1877 году проект первого в мире самолета рассматривала специальная комиссия, в составе которой был и Менделеев Д.И. (стр. 144)

В 1879 году А.Ф.Можайский закончил проектирование для своего самолета нефтяного двигателя внутреннего сгорания. В мае 1881 года оба двигателя были готовы. 15 ноября 1881 года департамент торговли и мануфактур России выдал Александру Федоровичу Можайскому «привилегию (патент) на воздухоплавательный снаряд». В патенте свидетельствовалось, что на «сие изобретение прежде сего никому другому в России патента выдано не было».

К 1881 году такого патента не было выдано ни в одной другой стране мира.

Лишенный поддержки официальных властей, Можайский А.Ф. летом 1882 года строит аэроплан за свои средства. (стр.18)

В 1882-1885 годах А.Ф.Можайский проводит испытания своего самолета сначала на земле, затем и в полете.

В июне 1883 года Можайским А.Ф. было получено разрешение штаба войск Петербургского военного округа на производство опытов «над воздухоплавательным аппаратом».

Для взлета самолета была построена из досок горка и наклоненная полоса с направляющими рельсами. Скатываясь по такой полосе, самолет должен был набрать скорость, необходимую для взлета. В присутствии официальных представителей военного ведомства самолет, управляемый механиком И.Н.Голубевым, отделился от земли, но при этом накренился, задел колесами и крылом землю и потерпел аварию, а механик получил увечье.

В русской военной энциклопедии было записано впоследствии, что в 1883 году на военном поле в Красном селе был совершен первый полет аэроплана: «аппарат отделился от земли».

|

|

|

Самолет братьев Райт в США совершил свой двухсекундный «подскок» в воздух только в декабре 1903 года. (стр. 18)

Постройка и испытания вконец разорили А.Ф.Можайского, он запутался в долгах, был доведен до отчаяния и 20 марта 1890 года скончался.

Но, благодаря гению А.Можайского, Россия стала родиной авиации.

Проблемам авиационной науки уделял внимание Д.И.Менделеев. Он поддержал идею создания стратостата. Он сам в 1887 году летал на воздушном шаре «Русский» для наблюдения за солнечным затмением.

В 1896 году Николай Егорович Жуковский по собственной инициативе организовал кружок планеристов-экспериментаторов, где училась пытливая молодежь, в числе которой были будущие ученые А.Н.Туполев, В.П.Ветчинкин и др. Н.Е.Жуковский является общепризнанным основоположником аэродинамики и динамики полетов самолетов. Особенно велика его роль в развитии российской авиации. Преподавая в Московском техническом училище (впоследствии МВТУ имени Н.Э.Баумана), Жуковский Н.Е. создает аэродинамическую лабораторию, изучает полет птиц, экспериментирует с воздушными змеями, строит небольшие аэродинамические трубы. В 1892 году была опубликована его первая научная работа по динамике полета под названием «О парении птиц». В этой работе он рассматривает планирование, полет с сохранением и даже с набором высоты, выводит основные уравнения динамики для центра тяжести птицы и находит его траектории при различных условиях движения относительно воздуха. Одна из траекторий, найденных и рассчитанных Н.Е. Жуковским, имела вид «мертвой петли». Таким образом, была предсказана возможность полета по петле в вертикальной плоскости.

Через 21 год, в 1913 году, русский военный летчик П.Н.Нестеров выполнил «мертвую петлю» на самолете. Прежде чем совершить петлю, П.Нестеров советовался с Н.Е.Жуковским по практическим вопросам выполнения этой фигуры. (стр. 153)

В 1898 году в докладе «О воздухоплавании» Н.Е.Жуковский говорит о том, что человек полетит, опираясь не на силу своих мускулов, а на силу своего разума.

В 1902 году при Московском университете Н.Е.Жуковский организует первую аэродинамическую лабораторию. Здесь под его руководством была построена небольшая аэродинамическая труба, с помощью которой изучалось обтекание различных тел воздушным потоком. Свои опыты он начал намного раньше, чем были созданы лаборатории А.Г.Эйфеля во Франции и Л.Прандтля в Германии.

Поэтому его по праву считают основоположником экспериментальной аэродинамики.

Весной 1904 года в Кучино, под Москвой, ученый на частные пожертвования создает первый в мире аэродинамический институт. (стр.151)

В 1904 году Николай Егорович Жуковский открыл принцип образования подъемной силы крыла и через два года сформулировал теорему, по которой определяется подъемная сила крыла.

Эта теорема является основой современной технической аэродинамики и называется теоремой Жуковского.

Вокруг группы ученых-основателей отечественной авиационной науки Н.Е. Жуковского, С.А. Чаплыгина, К.Э. Циолковского, Н.А. Рынина объединилась молодежь, из среды которой вышли видные ученые и конструкторы А.А. Архангельский, Д.П. Григорович, В.П. Ветчинкин, Н.Н. Поликарпов, А.Н. Туполев, Б.С.Стечкин, А.М.Черемухин и многие другие. Научно-техническая мысль в России всегда стояла на уровне самых развитых государств Европы, а порой даже превосходила их. Однако ввиду экономической отсталости, обусловленной самодержавием, новаторские начинания многих ученых, изобретателей и конструкторов часто не находили ни признания, ни широкого применения.

В декабре 1918 года Н.Е.Жуковский возглавляет Центральный аэродинамический институт (ЦАГИ).

В октябре 1919 года начался первый учебный год в Московском авиационном техникуме. Инициатором создания техникума и его директором был Н.Е.Жуковский. Через год авиатехникум преобразуется в Институт инженеров Красного воздушного флота и Николай Егорович избирается его первым ректором.

9 сентября 1922 года институт был реорганизован в Академию Воздушного Флота имени профессора Н.Е.Жуковского.

Родина высоко оценила заслуги ученого. Подмосковному городу было присвоено имя Жуковского. Были учреждены медали и премии имени Н.Е.Жуковского за лучшие научные труды по авиации, установлены стипендии для студентов-отличников ряда авиационных вузов, установлены мемориальные доски на зданиях, где жил и работал Жуковский, установлен памятник перед зданием Военно-воздушной академии имени профессора Н.Е.Жуковского.

На заре развития авиации каждая новая крылатая машина создавалась, как правило, одним человеком, который сам конструировал и строил самолет, как говорили «от носа до хвоста».

23 мая 1910 года профессор Киевского политехнического института, летчик-конструктор А.С.Кудашов на своем самолете «Кудашов-1» пролетел несколько десятком метров. Этот полет выполнялся без предварительного объявления и официально зарегистрирован не был.

24 мая 1910 года с Гатчинского аэродрома под Петербургом, поднялся в воздух аэроплан русской конструкции «Гаккель-III», на котором летчик В.Ф.Булгаков пролетел 200 метров по прямой на высоте 5-6 метров. (стр.19)

Таким образом, «Гаккель-III» считается следующим после аэроплана А.Ф.Можайского русским самолетом, поднявшимся в воздух. Его конструктор Яков Модестович Гаккель был признан впоследствии создателем первого в мире самолета-биплана с фюзеляжем, тянущим винтом и хвостовым оперением. (стр.150)

Я.М.Гаккелем были созданы девять моделей самолетов, в том числе первый в России самолет-амфибия «Гаккель-V» (1911 год) с двигателем мощностью 50 лошадиных сил. Научившись летать, испытатель сам испытывал в полете свои самолеты. На самолете «Гаккель-VI» летчик Алехнович Г.В. совершил в августе 1911 года первые в России междугородные перелеты на отечественном самолете из Гатчины в Царское Село, а затем в Красное Село и обратно.

26 мая 1912 года летчик Алехнович Г.В. установил национальный рекорд высоты 1350 метров. (стр. 147)

|

|

2014-02-04

2014-02-04 1039

1039