Лабораторные исследования газоконденсатных смесей

Методы исследований газоконденсатных скважин

При исследовании газоконденсатных месторождений определяют компонентный состав пластовой смеси и ее фазовое состояние до начала разработки; прогнозируют и контролируют изменения состава и фазового состояния смеси в процессе разработки и эксплуатации месторождения в системе «пласт — скважина — сепаратор — магистральный газопровод».

Определение компонентного состава пластового газа — важнаязадача. От правильного определения состава пластового газа зависят:

1) балансовые запасы компонентов, входящих в его состав;

2) способы подготовки газа к транспорту и переработке;

3) технологическая схема сбора, внутрипромыслового транспорта пластового газа и его транспортировка на ГПЗ;

4) технологическая схема переработки пластового сырья и производительность ГПЗ;

5) обоснование способа защиты металлического оборудования скважин и поверхностного оборудования промысла от коррозии;

|

|

|

6) охрана труда людей и защита окружающей среды.

Остаточный объем жидкости при различных давлениях и пластовой температуре определяют в лабораторных условиях при исследовании рекомбинированных проб газа сепарации и насыщенного конденсата на специальных установках УГК-3, УФР-2.

На установке проводят дифференциальную конденсацию пластовой смеси при изменении давления от начального до атмосферного и пластовой температуре, измеряют оставшийся объем конденсата в сосуде высокого давления, приводят его к стандартным условиям, делят на начальные запасы конденсата и определяют таким образом «потери» конденсата. Коэффициент извлечения конденсата из залежи можно рассчитать по корреляционной зависимости.

В сосуде высокого давления PVT нет пористой среды. Теоретические и экспериментальные исследования показывают, что пористая среда влияет как на давление начала конденсации, так и на потери конденсата, поскольку в пласте конденсация углеводородов проходит в капиллярах причудливой формы в отличие от конденсации их в свободном пространстве в бомбе PVT.

| |||

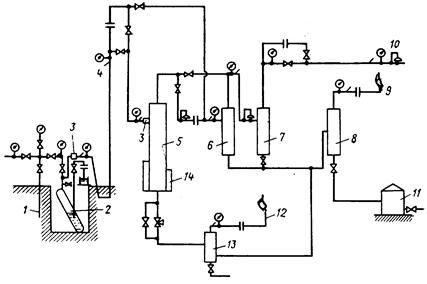

| Рис.1 Схема промысловой экспериментальной установкина газоконденсатном месторождении: 1 — скважина; 2 — ловушка жидкой фазы; 3 — штуцер; 4 — распределительная гребенка; 5—7 — сепараторы; 8 — сепаратор измерительный; 9, 12 — отводы на факел; 10 — регулятор давления до себя; 11 — емкость мерная; 13 — установка для измерения объема жидкости; 14 — стекло уровнемерное |

Поток газоконденсата, выходящий из скважины 1, проходит через ловушку жидкой фазы 2 с замерной емкостью. Далее через штуцер 3, шлейф и распределительную гребенку 4 газ поступает в сепараторы 5, 6, 7 первой и второй ступеней (р = 4 и 1,6 МПа) и затем через расходомер в газопровод.

|

|

|

После каждого сепаратора установлены регуляторы давления «до себя» 10, поддерживающие в них заданные давления. Перед сепаратором первой ступени при исследовании был дополнительно установлен измерительный сепаратор 5 с уровнемерным стеклом 14 (р = 21 МПа). Использована также передвижная измерительная установка 13 для замеров объемов воды, сырого конденсата, газа, выделяющегося из конденсата при изменении давления и температуры. Газ с установки 13 поступает для сжигания на факел.

Выделенный в сепараторах и в измерительной установке конденсат поступает в измерительный сепаратор 8 (р = 0,6 МПа) и далее после редуцирования в замерную емкость 11, а выделенный из конденсата газ — через измерительную диафрагму для сжигания на факел 9.

Для замера температуры в сепараторе 5 через конденсатоотводящую трубу введена термопара регистрирующего термометра.

2014-02-02

2014-02-02 2039

2039