РЕГИОНАЛЬНЫЕ СПОСОБЫ УПРАВЛЕНИЯ

6.1. Выбор рационального порядка отработки свиты пластов

Основная цель управления состоянием массива горных пород подработкой или надработкой соседних пластов - предотвращение горных ударов и внезапных выбросов угля и газа на разрабатываемом пласте.

При разработке свиты важное значение имеет выбор очередности отработки пластов. Рациональный порядок отработки должен обеспечивать решение следующих основных задач:

- уменьшение потерь угля в целиках;

- эффективное использование защитных пластов для борьбы с горными ударами и внезапными выбросами;

- снижение газоносности пластов за счет их естественной дегазации при подработке и надработке;

- улучшение условий управления горным давлением в очистных забоях (особенно при труднообрушаемых кровлях);

- обеспечение рабочего состояния капитальных и подготовительных выработок в течение всего срока их службы.

При выборе порядка отработки пластов в свите следует учитывать, что в условиях многократной надработки (подработки) наибольшее влияние на разгрузку угольных пластов оказывает ближний к ним надрабатывающий (или подрабатывающий) пласт.

|

|

|

В большинстве случаев при разработке свит пластов принимается нисходящий порядок отработки пластов.

Восходящий порядок отработки рекомендуется применять в следующих случаях:

- первоочередная отработка защитных пластов с целью предотвращения горных ударов и внезапных выбросов;

- осушение вышележащих пород при их значительной обводненности;

- разупрочнение вышележащих пород с целью снижения нагрузок на крепи очистных забоев и подготовительных выработок;

- выборочная выемка для достижения определенной сортности угля или увеличения производительности пластов;

- взаимовлияние отработки пластов при ведении горных работ соседними шахтами на различных горизонтах.

С точки зрения снижения ударо- и выбросоопасности подработка пластов более благоприятна, чем надработка. Подработанный пласт можно отрабатывать только по прошествии оптимального промежутка времени после выемки подрабатывающего пласта, в течение которого закончены активные процессы сдвижения пород в подработанном массиве.

6.2. Управление горным давлением на разрабатываемом пласте отработкой соседних пластов

Самым распространенным способом отработки пластов является бесцеликовый. Бесцеликовая разработка выемочных полей обеспечивает полноту выемки запасов угля и создает условия для безопасной и эффективной отработки пластов в сложных горно-геологических условиях.

При бесцеликовой отработке пласта на соседних пластах свиты образуются зоны разгрузки. В зонах разгрузки под или над отработанной частью массива снижается величина горного давления в подготовительных и очистных выработках, уменьшается вероятность возникновения внезапных выбросов и горных ударов.

|

|

|

Механизм защитного действия при разработке свит угольных пластов заключается в снижении горного и газового давления, увеличении газопроницаемости горного массива за счет разгрузки и дегазации надработанных и подработанных пластов угля и пород.

Защитным пластом считается такой пласт, опережающая разработка которого обеспечивает полную безопасность в отношении внезапных выбросов или горных ударов на соседних (защищаемых) пластах свиты или частичную разгрузку от горного давления, облегчающую выполнение других способов борьбы с внезапными выбросами и горными ударами.

Для поддержания капитальных и подготовительных выработок на защищаемом пласте в течение длительного срока рекомендуется производить локальную выемку соседнего защитного пласта. Достоинством способа является то, что при ограниченных размерах очистной выработки на защитном пласте опасные нагрузки на защищаемом пласте вокруг подготовительных выработок не восстанавливаются.

При отработке защитного пласта оставление угольных целиков является нежелательным, однако технология подземной разработки требует оставления целиков в следующих случаях:

- для охраны стволов, зданий и сооружений на поверхности;

- под затопленными горными выработками;

- возле геологических нарушений;

- возле технических границ шахтных полей.

Оставленные целики угля и краевые части пластов образуют в окружающем массиве и на соседних угольных пластах свиты зоны повышенного горного давления (зоны ПГД), в которых при ведении горных работ возникают следующие отрицательные явления:

- повышается опасность возникновения горных ударов и внезапных выбросов угля и газа;

- снижается устойчивость кровли очистных забоев;

- ухудшается состояние капитальных и подготовительных выработок.

Таким образом, проектирование очередности ведения подготовительных и очистных работ на соседних пластах свиты необходимо осуществлять с учетом основных закономерностей влияния очистных работ на напряженно-деформированное состояние окружающего массива.

Для разгрузки породного массива в зоне уже пройденной подготовительной выработки следует по возможности отработать вышележащий, а не нижележащий участок соседнего пласта, так как конвергенция подготовительной выработки при ее надработке меньше, чем при подработке.

При воздействии на уже пройденную выработку влияния очистных работ на соседнем пласте конвергенция в ней будет выше, чем при проведении выработки в зоне повышенного горного давления.

6.3. Расчет параметров построения границ защитного действия при разработке свиты пластов

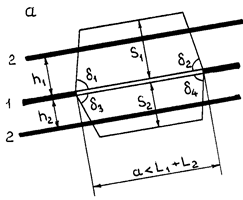

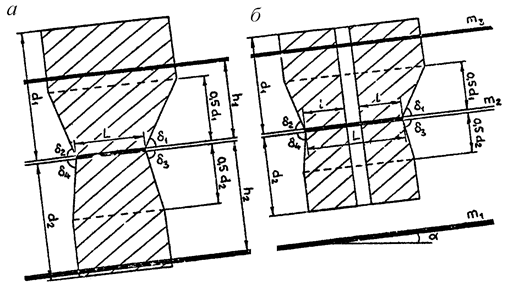

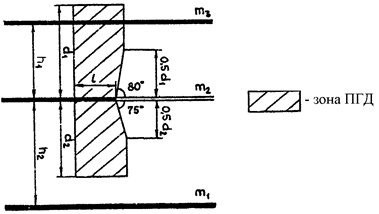

Построение границ защитного действия производится в соответствии со схемами, представленными на рис.6.1 и 6.2.

Рис.6.1. Схема построения границ защитного действия

при отработке защитного пласта столбами по простиранию

(сечение вкрест простирания пласта):

1 - защитный пласт

2 - защищаемые пласты

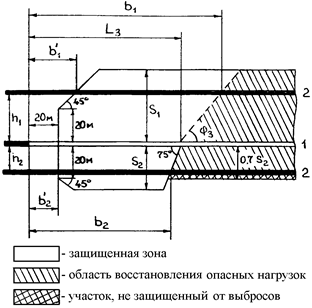

Рис.6.2. Схема построения границ защитного действия

при отработке защитного пласта столбами по простиранию

(сечение по простиранию пласта):

1 - защитный пласт;

2 - защищаемые пласты

Размеры защищенной зоны в кровлю S1 и почву пласта S2 определяются по формулам

; (6.1)

; (6.1)

, (6.2)

, (6.2)

где b1 - коэффициент, учитывающий значение эффективной мощности пласта;

b2 - коэффициент, учитывающий процентное содержание песчаников в составе пород междупластья;

S1’, S2’ - значения зон защиты, определяемые по табл.6.1.

Если в результате расчетов получено S2 <20 м, то следует принимать S2 =20 м.

|

|

|

Значение коэффициента b1 определяется по формуле

, (6.3)

, (6.3)

где mэф - эффективная мощность пласта, учитывающая способ управления кровлей на защитном пласте:

Таблица 6.1

Значения зон защиты S1’ и S2’

| Глубина горных | Значения S1’ (м) при ширине а выемки, м | Значения S2’ (м) при ширине а выемки, м | ||||||||

| работ,м | ||||||||||

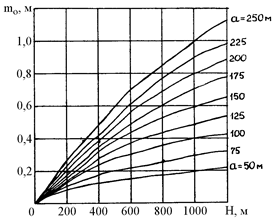

, (6.4)

, (6.4)

где k - коэффициент, учитывающий компрессионные свойства закладочного материала:

- при полном обрушении k =1;

- при гидравлической закладке k =0,2;

- при других видах закладки k =0,3;

m - вынимаемая мощность защитного пласта, м;

mо - критическое значение мощности защитного пласта, м (определяется по номограмме рис.6.3).

Рис.6.3. Номограмма для определения критической мощности

защитного пласта

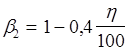

Значение коэффициента b2 определяется по формуле

, (6.5)

, (6.5)

где h - процентное содержание песчаников в составе пород междупластья.

Значения углов защиты d1, d2, d3, d4 и углов давления f1, f2, f3 принимаются по табл.6.2.

Таблица 6.2

Значения углов защиты и давления

| Угол падения пласта, град. | d1 | d2 | d3 | d4 | f1 | f2 | f3 |

Параметры L1, L2, L3, используемые для построения защищенных зон, рассчитываются по формулам

; (6.6)

; (6.6)

; (6.7)

; (6.7)

, (6.8)

, (6.8)

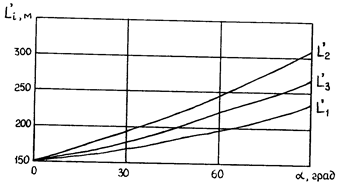

где L1’, L2’, L3’ - параметры, определяемые по номограмме рис.6.4.

Рис.6.4. Номограмма для определения значений L1’, L2’, L3’

|

|

|

6.4. Определение параметров локальной выемки защитных пластов

Локальная выемка защитных пластов применяется для защиты:

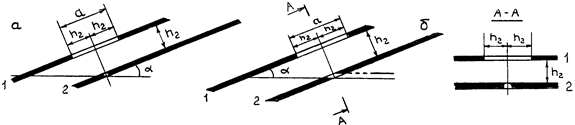

- забоев подготовительных выработок, проводимых по выбросоопасным пластам угля (рис.6.5, а);

- мест вскрытия выбросоопасных пластов угля квершлагами (рис.6.5, б);

- мест вскрытия выбросоопасных пород квершлагами (рис.6.5, в);

- участков пластов, опасных по выбросам.

Рис.6.5. Схемы локальной выемки защитных пластов:

1 - защитный пласт

2 - защищаемый пласт

Локальную выемку целесообразно применять, когда расстояние между защитным пластом и защищаемой выработкой не превышает 30 м.

Параметры локальной выемки защитных пластов при надработке определяют в соответствии со схемами рис.6.5. Ширина защитной выемки а (м) принимается равной удвоенному расстоянию между защитным и защищаемым пластами. При подработке размер защитной выемки определяют аналогичным образом.

6.5. Расчет параметров построения зон повышенного горного давления (ПГД) при разработке свиты пластов

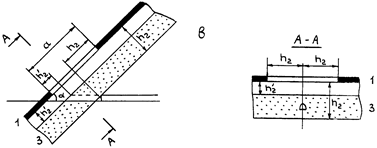

Построение производится в соответствии со схемами, представленными на рис.6.6 и 6.7.

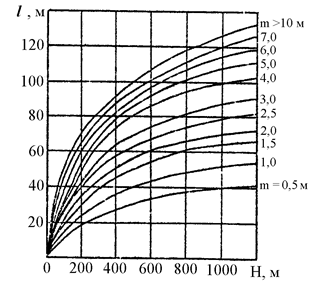

При построении зон повышенного горного давления первоначально определяется ширина зоны опорного давления l пласта, на котором оставлен угольный целик (краевая часть), относительной которого строятся зоны ПГД. Ширина зоны опорного давления определяется по номограмме рис.6.8 в зависимости от глубины горных работ Н и мощности пласта m.

Рис.6.6. Схема построения зон ПГД вкрест простирания пластов:

а - для целика;

б - для краевой части пласта

Рис.6.7. Схема построения зон ПГД по простиранию пластов:

а - для целика

б - для краевой части пласта

Ширина оставленного целика L сравнивается с шириной зоны опорного давления l:

- при L £ 2 l производится построение зон ПГД для целика;

- при L > 2 l производится построение зон ПГД для краевой части угольного массива.

Целиками при построении зон ПГД называется часть угольного массива, наименьший размер которой L не превышает удвоенное значение ширины зоны опорного давления l. Если L больше 2 l, то речь идет о краевой части угольного массива.

От целиков шириной L менее 0,1 l зоны ПГД не строятся.

Рис.6.8. График зависимости ширины зоны опорного давления

от глубины горных работ и мощности пласта

Размеры зон ПГД в кровлю d1 и почву d2 пласта определяются по формулам

; (6.9)

; (6.9)

, (6.10)

, (6.10)

где d1’, d2’ - значения зон ПГД соответственно в кровлю и почву, определяемые в зависимости от размеров прилегающего к целику выработанного пространства а и глубины горных работ Н по табл.6.3.

k - коэффициент, учитывающий ширину целика:

- для краевой части угольного массива k =1;

- для целика k определяется по табл.6.4.

Значения углов защиты d1, d2, d3, d4 в зависимости от угла падения пласта принимаются по табл.6.2.

По вычисленным и выбранным значениям строятся зоны ПГД в кровлю и почву пласта от целика или от краевой части угольного массива согласно рис.6.6 и 6.7. Полученные в результате построения границы зон повышенного горного давления переносятся на планы горных работ пластов m1 и m3.

Таблица 6.3

Значения зон защиты d1’ и d2’

| Глубина горных работ, м | Значения d1’ (м) при ширине прилегающего выработанного пространства а, м | Значения d2’ (м) при ширине прилегающего выработанного пространства а, м | |||||||||

| £100 | ³250 | £100 | ³250 | ||||||||

Таблица 6.4

Значения коэффициента ширины целика k

| L / l | £0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,25 | 0,35 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | ³2,0 |

| k | 0,25 | 0,5 | 0,75 | 1,0 | 1,13 | 1,25 | 1,13 | 1,0 |

Способ ведения горных работ в зонах ПГД на пластах m1 и m3 выбирается в зависимости от категории опасности зоны ПГД, которая определяется по соотношениям размеров междупластья h и зон ПГД d:

1 категория - 10м < h1 £ 0,5d1;

2 категория - 0,5d1 < h1 £ 0,8d1;

3 категория - 0,8d1 < h1 £ d1.

Для нижележащих пластов категория определяется аналогично (вместо h1 и d1 используется соответственно h2 и d2).

При ведении горных работ в зонах 1 категории опасности применяется следующий комплекс мер:

- прогноз выбросоопасности;

- опережающая разработка защитных пластов;

- системы разработки и технология очистных и подготовительных работ, снижающие вероятность возникновения выбросоопасных ситуаций;

- способы предотвращения внезапных выбросов угля и газа, контроль за их эффективностью;

- мероприятия по обеспечению безопасности рабочих.

При ведении горных работ в зонах 2 категории порядок применения комплекса мер согласовывают с ВостНИИ.

При ведении горных работ в зонах 3 категории допускается ведение горных работ с текущим прогнозом выбросоопасности. При выявлении опасных зон участок переводится во 2 категорию.

Контрольные вопросы:

1. Задачи, решаемые при выборе рационального порядка отработки пластов в свите.

2. Область применения восходящего порядка отработки пластов в свите.

3. Сущность механизма защитного действия при разработке свит пластов.

4. Область применения локальной выемки защитного пласта.

5. Причины образования зон повышенного горного давления (ПГД) в массиве горных пород.

2014-02-02

2014-02-02 2070

2070