Электрический пробой мембран

Лекция 6

Систематика и экология Круглоротых.

1) Подкласс Миноги (Petromyzones) – включает 1 отряд миногообразные ((Petromyzoniformes) с 1 семейством миноговые (Petromyzonidae) – 20-24 вида и 7 родов. Делятся на 3 экологические группы:

а) Морские, или проходные виды (наиболее крупные – до 1 м длины) – большую часть жизни проводят в морях, на нерест выходят в реки (атлантическая морская минога, каспийская минога).

б) Речные проходные миноги (средние по размерам) – населяют прибрежные опресненные участки морей, нерестятся в реках (европейская речная минога, японская минога).

в) Непроходные речные миноги (самые мелкие виды) – живут в пресных водах (озерные, ручьевые миноги).

2) Подкласс Миксины (Myxini) – включает 1 отряд миксинообразные (Myxiniformes). 18 видов, 5 родов. Морские виды средних размеров (50-60 см). Держатся около дна на глубине от нескольких метров до 500 м.

2 семейства:

а) Миксиновые (Myxinidae) – отличительным признаком является то, что наружные каналы жаберных мешков впадают в подкожный канал, открывающийся наружу 1 отверстием (т.о. 1 пара наружных жаберных отверстий).

|

|

|

б) Бделостомовые (Bdellostomidae) – каждый из 5-16 пар жаберных мешков открывается наружу самостоятельным жаберным отверстием.

Электрические свойства липидного слоя мембран удобнее всего изучать на модельных фосфолипидных мембранах, известных под названием БЛМ (бимолекулярная липидная мембрана). На рис. 1 приведены основные этапы приготовления БЛМ.

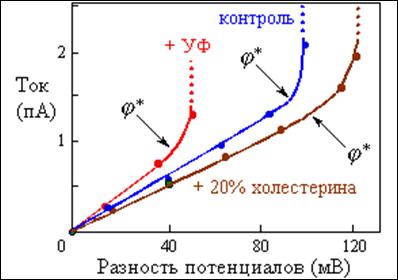

Если к бислойной фосфолипидной мембране прикладывать определенную разность потенциалов j, через неё пойдет ток i, причем при малых j зависимость между i и j будет линейной (см. рис. 2). При постоянном потенциале в пределах линейной вольтамперной характеристики ток будет постоянным по времени. Однако при больших потенциалах j ток через мембрану начинает расти, и если не сбросить потенциал, его самопроизвольный рост приведет, в конце концов, к механическому разрушению мембраны. Электрический пробой мембраны часто изучают, прикладывая к ней кратковременные импульсы потенциала и измеряя последующую электропроводность. Следует отметить, что при небольших длительностях импульса (менее 10 с) потенциал, вызывающий пробой увеличивается с уменьшением длительности импульса (см. рис. 3). В этих условиях само понятие "потенциал пробоя" становится условным. Когда же к мембране прикладывают постоянное напряжение, потенциал пробоя становится вполне понятной величиной: это потенциал, при котором начинается самопроизвольный рост тока, заканчивающийся разрушением мембраны.

рис.1.Приготовление БЛМ

рис.1.Приготовление БЛМ

А – приготовление мембраны. В стеклянный (или кварцевый) стакан (1) с раствором электролита (например, 150 мМ KCl) вставлен второй стаканчик из тефлона (2). В стенке тефлонового стакана просверлено отверстие диаметром около 1 мм с заостренными краями (А, 3 и Б). С помощью капилляра (4) в отверстие вводят капельку раствора фосфолипида в гептане или гексане (5).

|

|

|

Б – Вид капли в отверстии тефлонового стакана при большем увеличении. Заметим, что на поверхности капли молекулы фосфолипидов образуют монослой, в котором полярные группы фосфолипидов выставлены наружу, в водную фазу, а гидрофобные хвосты жирных кислот погружены в органический растворитель.

В – Постепенно растворитель уходит по стенкам тефлонового стакана и испаряется с поверхности раствора. Капля истончается, монослои липидов на поверхности линзы, образуемой раствором фосфолипида, сближаются. При освещении спереди на этом месте появляются интерференционные полосы. Мембрана на какое-то время становится "цветной". В конце концов, монослои тесно сближаются и образуют бислойную (бимолекулярную) липидную мембрану. Толщина бислойной мембраны (около 5 нм) намного меньше длины волны видимого света (400 – 700 нм). Интерференция исчезает, и мембрана выглядит как "черная дыра" на фоне белой тефлоновой стенки. Поэтому её называют "черной мембраной". (Первоначальная английская аббревиатура BLM означала Black Lipid Membrqane).

Г – Схематическое изображение бислойной липидной мембраны в отверстии тефлонового стакана (вид сбоку).

Рис.2. Вольт-амперные характеристики БЛМ

Рис.2. Вольт-амперные характеристики БЛМ

При потенциалах, ниже порогового значения j*, зависимость между током и разностью потенциалов на мембране – линейная. При потенциалах выше j* ток начинает расти. Процесс прогрессирует во времени и, если не сбросить потенциал, заканчивается механическим разрушением мембраны. Такое явление называется электрическим пробоем мембраны. Потенциал j* называется потенциалом пробоя и может служить количественной характеристикой электрической прочности мембран.

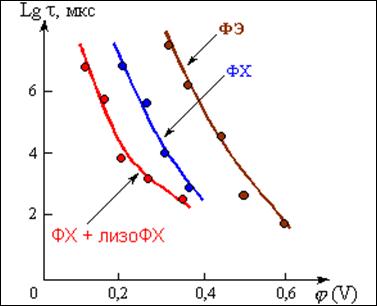

Рис.3. Зависимость времени жизни липидных пор от напряжения (теория и эксперимент)

Рис.3. Зависимость времени жизни липидных пор от напряжения (теория и эксперимент)

Точками обозначены данные эксперимента, сплошные кривые– теоретические (Abidor I. G., Arakelyan V. B., Chernomordic L. V. et al. Electric breakdown of BLM.– Bioelectrochem. Bioenerg., 1979, vol. 6, p. 37–52.)

Мембраны были сформированы из разных фосфолипидов:

ФЭ - фосфатидилэтаноламин; ФХ - фосфатидилхолин.

t - Время жизни пор; j - потенциал на мембране.

Теория электрического пробоя

Было предложено несколько теорий электрического пробоя, из которых мы остановимся только на теории Ю. А. Чизмаджева, поскольку она представляется нам наиболее обоснованной. В основе теории лежат расчеты энергии, необходимой для образования водной поры в липидном бислое. При этом могут встретиться три случая.

2014-02-03

2014-02-03 745

745