Таблица 3. Геохронологическая шкала.

ГЕОХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ ШКАЛА.

Геохронологическая шкала отражает историю развития земной коры. В геохронологической шкале приняты следующие временные и соответствующие им стратиграфические (от лат. стратум – слой) подразделения.

| Подразделения по времени (геохронологические) | Подразделения по возрасту отложений (стратиграфические) |

| Эон Эра Период Эпоха Век | Эонотема Эратема (группа систем) Система Отдел Ярус |

Наиболее длительным по времени является эон (греч. – длительный промежуток времени). В геологической истории Земли выделяется три эона: архей (греч. архео – древний), протерозой (греч. протерос – первый) и фанерозой (греч. фанерос – явный). Весь огромный отрезок геологического времени (более 3,2 млрд. лет) и комплексы пород, соответствующие архею и протерозою, часто объединяют под общим названием докембрий.

Деление эонов возможно не всегда. Архей до настоящего времени остается нерасчлененным, а протерозой разделен на ранний и поздний. Последний расчленяется на рифей и венд. В фанерозое выделяется три эры (и соответствующие им эратемы (группы систем)): палеозойская эра – эратема (греч. паляйос – древний), мезозойская эра – эратема (греч. мезос – средний) и кайнозойская эра – эратема (греч. кайнос – новый).

|

|

|

Подразделения эр (эратем) указаны в табл. 3, где приведены абсолютный возраст, геохронологические подразделения и индексы для условных обозначений, а в последней колонке указана условная окраска, применяемая при изображении стратиграфических подразделений на геологических картах и разрезах.

Названия систем и соответствующих им периодов даны либо по названию местности, где отложения соответствующего возраста были впервые установлены (пермская), либо по характерным особенностям отложений (каменноугольная, меловая), либо по народностям, населявшим ту или иную территорию (силурийская), либо по характеру внутренних подразделений (триас – тройной).

| Эон | Эра | Подгруппа | Возраст (длительность) млн. лет | Период | Эпоха | Цветовое обозначение | |

| Фанерозой | Кайнозойская KZ | 1,7-1,8 | Четвертичный Q | Голоцен Q1 | Бледно-серый | ||

| Плейстоцен Q2 | |||||||

| Эоплейстоцен Q3 | |||||||

| (22) | Неогеновый N | Поздненеогеновая (плиоценовая) N2 | Жёлтый | ||||

| Ранненеогеновая (миоценовая) N1 | |||||||

| (41) | Палеогеновый

P P

| Позднепалео-геновая

(олигоценовая)

P3 P3

| Оранжево-жёлтый | ||||

Среднепалео-геновая

(эоценовая)

P2 P2

| |||||||

Раннепалео-геновая

(палеоценовая)

P1 P1

| |||||||

| Мезозойская МZ | (70) | Меловой К | Позднемеловая К2 | Зелёный | |||

| Раннемеловая К1 | |||||||

| (55-60) | Юрский J | Позднеюрская J3 | Синий | ||||

| Среднеюрская J2 | |||||||

| Раннеюрская J1 | |||||||

| (40-45) | Триасовый Т | Позднетриасовая Т3 | Фиолетовый | ||||

| Среднетриасовая Т2 | |||||||

| Раннетриасовая Т1 | |||||||

| Палеозойская РZ | Поздний палеозой РZ2 | (50-60) | Пермский Р | Позднепермская Р2 | Оранжево-коричневый | ||

| Раннепермская Р1 | |||||||

| (50-60) | Каменно-угольный С | Позднекаменноугольная С3 | Серый | ||||

| Среднекаменноугольная С2 | |||||||

| Раннекаменноугольная С1 |

Продолжение таблицы 3

|

|

|

| Эон | Эра | Подгруппа | Возраст (длительность) млн. лет | Период | Эпоха | Цветовое обозначение | |

| Фанерозой | Палеозойская РZ | Поздний палеозой РZ2 | (65) | Девонский D | Позднедевонская D3 | Коричневый | |

| Среднедевонская D2 | |||||||

| Раннедевонская D1 | |||||||

| Раний палеозой РZ1 | (25-30) | Силурийский S | Позднесилурийская S2 | Светло-зелёный | |||

| Раннесилурий-ская S1 | |||||||

| (45-50) | Ордовикский О | Позднеордовикская О3 | Оливковый | ||||

| Среднеордовикская О2 | |||||||

| Раннеордовик-ская О1 | |||||||

| (90-100) | Кембрийский Є | Позднекембрийская Є3 | Тёмно-зелёный | ||||

| Среднекембрийская Є2 | |||||||

| Раннекембрий-ская Є1 | |||||||

| Протерозой PR | Поздний протерозой РR2 | (90-110) | Вендский V | Сиренево-розовый | |||

| (970-1000) | Рифейский R | ||||||

| Ранний протерозой РR1 | |||||||

| Архей АR | Розовый |

Вчетвертичном периоде (системе) из-за его малой длительности выделяются особые подразделения, именуемые разделами и звеньями. Ранний из разделов именуется эоплейстоценом, средний – плейстоценом, а поздний – голоценом.

На геологических картах используются следующие деления стратиграфических единиц: группы, системы, отделы, ярусы. Не следует смешивать подразделения стратиграфические и геохронологические. Например, нельзя сказать, что «человек появился в четвертичной системе». Правильным будет выражение «человек появился в четвертичном периоде». Нельзя говорить: «породы каменноугольного периода», надо: «породы каменноугольной системы». Временные подразделения, соответствующие нижнему, среднему и верхнему отделам какой-либо системы, необходимо именовать как ранняя, средняя, поздняя эпохи (например, раннеюрская эпоха или ранняя юра и т.д.). Нельзя говорить: «нижнеюрская или верхнеюрская эпоха», так как время не может быть нижним и верхним. Деление на нижнее, среднее и верхнее – чисто стратиграфическое, относящееся к последовательности наслоения, образования пород и употребляемое на колонках, разрезах и картах. Например, для раннеюрской эпохи на карте указывается нижний отдел юрской системы.

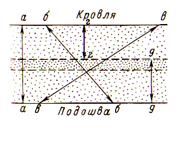

Слоем называется более или менее однородный, первично обособленный осадок (или горная порода), ограниченный поверхностями наслоения. Помимо термина «слой», в практике употребляется термин «пласт». Пласт может заключать в себе несколько слоев. Однородность слоев может быть выражена в составе, окраске, текстурных признаках. Поверхности, разграничивающие слои или пласты, обычно бывают неровными. Они называются поверхностями наслоения. Верхняя из них — кровля слоя, а нижняя — подошва. Расстояние между кровлей и подошвой слоя (или пласта) характеризует его мощность. Различают три вида мощностей: истинную, видимую и неполную (рис. 22). Истинной мощностью называется кратчайшее расстояние между кровлей и подошвой. Расстояние между кровлей и подошвой, отличное от нормального, составляет видимую мощность.

Рис 22. Мощность слоя:

а-а —истинная, 6-6, в-в — видимая, г-г, д-д —неполная;

Если измеряют расстояние от кровли или подошвы слоя (или пласта) до любой поверхности, находящейся внутри слоя (пласта), то говорят о его неполной мощности. Очень редко удается замерить истинную мощность непосредственно в обнажении. В огромном большинстве случаев мы наблюдаем видимую мощность, а истинную приходится вычислять. При горизонтальном залегании и выровненном рельефе земной поверхности для определения мощности пород проходят выработки или бурят скважины. Если рельеф неровный, то истинную мощность горизонтально залегающего слоя можно получить путем расчетов. Установив тем или иным способом абсолютные отметки кровли и подошвы, вычисляют разность между ними, которая и будет составлять истинную мощность (например, абсолютная отметка кровли пласта 187 м, а подошвы— 163 м; тогда h = 187—163 = 24 м.).

|

|

|

2014-02-17

2014-02-17 402

402