Л

У

У

V

■V

4 4 4 4

| W 4 + 4- |

|

| + + 4 4 4 4 |

| ю |

20 30 ___ I г км

Рис. 5.2. Зеленокаменный архейский пояс Барбертон (по К. Конди) 1 — интрузивные граниты; 2 — осадочные подразделения групп Моодис и Фиг- Три группа Онфервахт; 3 — основные и кислые породы; 4 — ультраосновные

породы

ультраосновная магма быстро поступала на поверхность. В свите Комати присутствуют также пирокластические и кремнистые породы. Мощность нижней группы около 8 км.

Выше залегает толща уже более дифференцированных вулканических пород, от базальтов до риолитов и кремнистых толщ, причем подобная цикличность повторяется несколько раз. Мощность этой группы также около 8 км. Во всех образованиях над- группы Онфервахт наблюдаются дайки и силлы преимущественно ультраосновных пород, хотя есть и более кислые разновидности.

Описанная выше толща пород согласно перекрывается образованиями надгруппы Фиг-Три, состоящей из относительно слабо метаморфизованных осадочных отложений — сланцев, граувакк, кремнистых пород, вулканических туфов, железистых кварцитов, обладающих ритмичной слоистостью и фациальной изменчивостью. Мощность надгруппы Фиг-Три достигает 2 км, а на ней с несогласием, подчеркнутым горизонтом базальных конгломератов, залегают так же осадочные образования группы Моодис мощ-

|

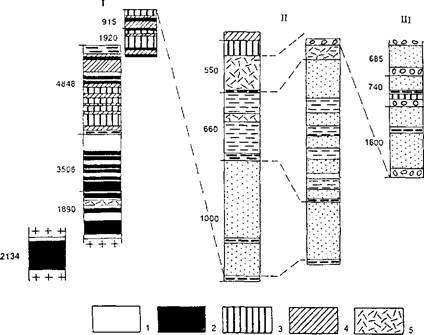

| Рис. 5.3. Стратиграфические колонки горных пород зелеиокаменного пояса Бар- бертон на юге Африки в Свазиленде (по К. Конди, с упрощением): 1 — пропуски в разрезе; 2 — ультраосновные лавы (коматииты); 3 — основные толеитовые лавы; 4 — кислые лавы и туфы; 5 — кислые туфы; 6 — глинистые сланцы; 7 — кремнистые породы; 8 — песчаники; 9 — конгломераты; 10 — интрузивные тоналитовые гнейсы. I — группа Онфервахт, II — группа Фиг-Три, III — группа Моодис. Цифры — значения мощности, м |

ностью около 3,5 км. Ритмично построенная толща состоит из песчаников, кварцитов, глинистых сланцев и джеспилитов.

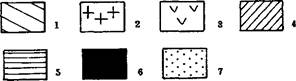

Отложения всех трех групп, по-видимому, сильно дислоцированы, с образованием надвигов и покровов, формирующих чешуйчатую структуру, в которой возможно сдваивание или страивание разреза (рис. 5.4). Поэтому приведенные выше оценки мощности отдельных подразделений, вероятно, завышены.

В пределах Барбертонского зелеиокаменного пояса широко развиты прорывающие его тоналитовые граниты нескольких генераций, как бы обрамляющие пояс и датируемые цифрами 3,1 — 3,0 млрд лет. А радиометрический возраст образований трех над- групп характеризуется цифрами от 3,5 млрд лет (вулканиты нижней части разреза надгруппы Онфервахт) до 3,3 млрд лет (в верхней части надгруппы).

|

| О О о О о о ° о о о v |

Все о георгин https://geo.web.ru/

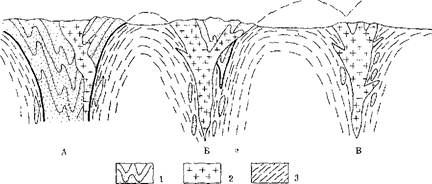

Рис. 5.4. Схематический разрез, показывающий структуру архейских днапировых

гранитных куполов и посттектонических гранитов (по К. Конди): 1 — зелеиокамеиные образования; 2 — посттектоиические граниты, интрудирую- щие синклинали; 3 — гранитные купола; А ~ приповерхностный срез; Б — промежуточный срез; В — глубокий срез

Рис. 5.4. Схематический разрез, показывающий структуру архейских днапировых

гранитных куполов и посттектонических гранитов (по К. Конди): 1 — зелеиокамеиные образования; 2 — посттектоиические граниты, интрудирую- щие синклинали; 3 — гранитные купола; А ~ приповерхностный срез; Б — промежуточный срез; В — глубокий срез

|

На Африканской платформе зеленокаменные пояса широко распространены и в пределах щита Зимбабве, где известны три генерации поясов с возрастом от 3,5 до 2,7 млрд лет, формирование которых, как и в Барбертонском поясе, закончилось массовым внедрением тоналитовых массивов. Характерная особенность этих поясов — присутствие бимодальных серий вулканических пород, т. е. наличие коматиитов, базальтов, дацитов и риолитов.

Зеленокаменные пояса известны и в Центральной Африке, а также в пределах Леоно-Либерийского и Регибатского массивов Западной Африки. Везде они обладают сходным строением, прорваны гранитами и метаморфизованы в гранулитовой и амфи- болитовой фациях. Метаморфизм, как правило, более молодой.

На Австралийской платформе ярким примером зеленокаменных поясов являются пояса блоков Пилбара и Йилгарн.

Расположенный на юго-западе блок Йилгарн площадью более 650 тыс. км2 обрамляется более молодыми протерозойскими образованиями и характеризуется классическим набором пород для поясов подобного типа. В основании разреза залегают разнообразные вулканиты — коматииты, базальты и такого же состава пластовые расслоенные интрузивы; кислые вулканиты, пачки ме- таосадочных пород — конгломератов, граувакк, аргиллитов, железистых кварцитов. Очень характерны бимодальные серии вулканических пород. Верхи разреза сложены конгломератами, грубыми песчаниками, толщами основных и кислых вулканитов извест- ково-щелочного типа. Мощность образований зелеиокаменного пояса достигает почти 20 км, и в них местами наблюдается цикличность с повторением разреза от базальтов-коматиитов до осадочных пород. Определения радиометрического возраста пород дают цифры от 3,3 до 2,9—2,8 млрд лет. Более молодой гранито- идиый магматизм оценивается в 2,8—2,5 млрд лет, и цифрой 2,4 млрд лет отмечен поздний метаморфизм. Самый молодой интрузивный магматизм датируется 2,2—2,1 млрд лет.

Примерно такая же последовательность устанавливается и в блоке Пилбара, где зеленокаменные пояса древнее и где установлено не менее 5 рубежей деформаций —■ от 3,4 млрд лет для низов разреза до 3,0—2,9 млрд лет, характеризующих главный этап гранитного магматизма.

Зеленокаменные пояса и гранит-зеленокаменные области распространены также на Индостанской и Антарктической платформах. Они обладают сходным строением, сложной структурой, поздним гранитоидным магматизмом и метаморфизмом. Обращают на себя внимание гранитные и гранитогнейсовые поля, разделяющие зеленокаменные пояса и сложенные различными гнейсами, мигматитами, амфиболитами, кристаллическими сланцами, грани- тоидами разных типов. Совместно они образуют, как и на других платформах, гранит-зеленокаменные области.

На платформах северного, лавразийского, ряда архейские зеленокаменные пояса широко развиты в пределах Канадского щита Северо-Американской платформы, на Балтийском и Украинском- щитах Восточно-Европейской, Алданском щите — Сибирской, а также на Китайсжо-Корейской платформе.

Весьма представительна гранит-зеленокаменная область Канадского щита в районе оз. Верхнего (провинция Сьюпириор), где в близширотном направлении простирается ряд зеленокаменных пояс.ов, длиной более 1000 км при ширине до 200 км, разделенных поясами, сложенными гнейсами, образовавшимися по осадочным породам, и гранитами. Наиболее известный и крупный зеленокаменный пояс Абитиби сложен однородными базальтами и кома- тиитами, сменяющимися затем последовательно-дифференцированными базальт-андезит-риолитовыми сериями известково-щелочного типа. В самых верхах толщи присутствуют обломочные породы и щелочные лавы (надгруппа Тимискамин). Rb—Sr методом вулканиты датируются в 2,7 млрд лет, а метаморфизм и внедрение гранитов -— в 2,6 млрд лет, т. е. формирование пояса было относив тельно кратковременным. Гранитоиды, внедрявшиеся одновременно с деформациями пород пояса, образуют купола диапирового типа.

В другой провинции — Слейв, в районе Б. Невольничьего озера, находятся несколько зеленокаменных поясов, образования которых выделяются в надгруппу Иеллоунайф, общий объем которых составляет 40%, а 60% приходится на гранитогнейсы, разделяющие пояса. Только 18—20% пород в поясах сложены примитивными коматиита'ми и толеитовыми базальтами, а весь остальной разрез представлен граувакковыми песчаниками и аргиллитами, что отличает эти пояса от многих описанных выше. Мощность отложений колеблется от 0,5 до 12 км. Вулканиты смяты в относительно пологие складки, а осадочные породы — в сложные изоклинальные. Между зеленокаменными поясами располагаются пара- и ортогнейсы, граиитогнейсы, граниты.

Широким развитием зеленокаменные пояса пользуются на Восточно-Европейской платформе, в пределах Балтийского и Украинского щитов, Воронежского массива и под фанерозойским чехлом Русской плиты.

На Балтийском щите наиболее представительные зеленокаменные пояса и гранитогнейсовые поля архейского возраста находятся в Карелии, между Ладожским, Онежским озерами и Белым морем. Отсюда они прослеживаются на территории Финляндии. Развиты они и на Кольском полуострове, между Мурманским и Центральнокольским массивами гнейсов.

В Карелии известно несколько зеленокаменных поясов ССЗ—ЮЮВ простирания, между которыми развиты граиитогнейсы и местами сильно переработанные «серые гнейсы» — комплекс основания. Разрезы поясов характеризуются коматиитами, мета- базальтами, чередующимися с метариолитами и метадацитами, т. е. это типично бимодальные серии вулканитов. Коматиитов сравнительно немного. В верхних частях разрезов преобладают метапесчаники с горизонтами конгломератов, кремнистые породы, графитистые сланцы, мраморизованные доломиты и железистые кварциты, с которыми связан ряд железорудных месторождений (Костомукша). Местами самые верхи разреза слагаются подушечными толеитовыми базальтами. Все эти толщи выделяются под названием лопия, мощность которого до 3—5 км. Они сильно дислоцированы и подверглись метаморфизму амфиболитовой фации, Лопийские образования прорваны различными интрузивами, преимущественно гранитоидами с возрастом 2,7 млрд лет, а сами толщи гранит-зеленокаменных поясов имеют возраст 2,7—2,9 млрд лет, хотя радиометрические датировки некоторых пород гранито- гнейсовых полей достигают 2,92 млрд лет.

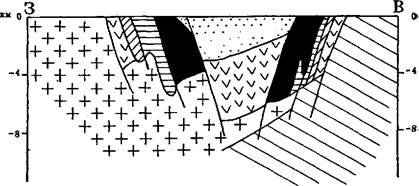

В пределах Украинского щита архейские образования гранит- зеленокаменного типа (конкско-верховцевская серия) развиты в восточной его части, в Среднеприднепровском блоке, где аульский «серогнейсовый» комплекс слагает их основание (рис. 5.5). В низах разреза поясов залегают коматииты, толеитовые базальты, метаандезиты, метадациты, сменяющиеся вверх по разрезу мета- песчаниками, метааргиллитами с прослоями кислых лав и туфов. Общая мощность серии достигает 7 км, а ее возраст оценивается (в низах) в 3,2 млрд лет.

Конкско-верховцевская серия, напоминающая лопийские образования Балтийского щита, прорывается тоналитами и грано- диоритами с цифрами абсолютного возраста по U—Pb методу в 3,0—2,9 млрд лет. Вместе с породами «серых гнейсов» гранитоиды образуют куполовидные мигматит-гранитные структуры.

В ряде других мест Украинского щита развиты узкие зоны с толщами пород, напоминающих конкско-верховцевскую серию, к такие же образования (михайловская серия) известны на Воронежском массиве. Они представлены меггабазитами — толеитовы-

|

Рис. 5.5. Разрез Верховцевского архейского зелеиокаменного пояса, Украински®

щит (по А. Н. Сиворонову): 1 — гранитогнейсы (аульский комплекс); 2 — тоналиты; конкско-верховцевская» серия; 3 — коматииты и толеитовые базальты; 4 — джеспилиты; 5 — андези- тодациты; 6 — коматииты; 7 — осадочная толща

Рис. 5.5. Разрез Верховцевского архейского зелеиокаменного пояса, Украински®

щит (по А. Н. Сиворонову): 1 — гранитогнейсы (аульский комплекс); 2 — тоналиты; конкско-верховцевская» серия; 3 — коматииты и толеитовые базальты; 4 — джеспилиты; 5 — андези- тодациты; 6 — коматииты; 7 — осадочная толща

|

ми базальтами, коматиитами, а в верхах — метаандезитами и метадацитами, мощностью от 2 до 10 км. Метавулканиты прорваны гранитами с возрастом 3,0—2,9 млрд лет и метаморфизованы в зеленосланцевой фации. Все толщи сильно дислоцированы в узкие сжатые синклинорные зоны, между которыми развиты грани- тогнейсовые купола комплекса основания.

Интерпретация геофизических и буровых данных по фундаменту Русской плиты, перекрытому фанерозойским чехлом, показывает, что зеленокаменные пояса архейского возраста, разделенные изометричными полями гранитогнейсов, составляют основу всего структурного рисунка востока плиты.

На Сибирской платформе в западной и восточной частях Алданского щита к типу зеленокаменных поясов относятся узкие меридиональные структуры в Олёкминском и Батомгском блоках. Субганский комплекс залегает на «серых гнейсах» чарской серии и представлен в нижней части разреза коматиитами и базальтами, в средней — терригенными породами с линзами мраморизованных доломитов, в верхней — железистыми кварцитами, аргиллитами, песчаниками, средними и кислыми вулканитами, конгломератами. Мощность субганского комплекса превышает 7 км, а возраст его по U—Pb методу составляет 3,0 млрд лет. Весь комплекс интру- дировап разнообразными по составу телами от ультраосновных в низах до гранитов в верхах (2,6 млрд лет). Зеленокаменные пояса, так же как и в других местах, разделены полями гранитогнейсов и гранитов и совместно с ними образуют гранит-зеленокаменные ■области.

Рассмотренные выше примеры зеленокаменных поясов и гра- иитогнейсовых областей показывают, что на всех платформах они обладают чертами сходства, хотя есть и некоторые различия. В:низах разреза залегают базит-ультрабазитовые высокомагнезиальные недифференцированные вулканиты, выше сменяющиеся последовательно дифференцированными базальт-андезит-риоли- товыми вулканитами в сочетании с турбидитовыми толщами, а затем молассовыми конгломератами, песчаниками с горизонтами кислых, реже щелочных вулканитов. Для нижних частей разрезов (особенно древних поясов) очень характерны контрастные, бимодальные (базит-риолитовые) серии вулканических пород, причем из кислых вулканитов преобладают пирокластолиты. Наряду с ■ бимодальным распределением вулканитов типична и гомодромная последовательность от основных к кислым породам. Характерна многоактность магматических процессов, как вулканических, так и интрузивных. Геохимические особенности пород и распределение редкоземельных элементов указывают на последовательное уменьшение глубины магмообразования. Зеленокаменные прогибы сосуществуют в архейское время с участками коры сиалического типа. Гранитогнейсовые или гранулит-гнейсовые области несколько отличаются от зеленокаменных разнообразием магматических процессов и последовательностью вулканитов, что свидетельствует о разноглубинных магматических очагах, функционирующих одновременно.

Обращает на себя внимание сильная деформированность всех типов пород, так же как и присутствие полифазных концентрически-кольцевых куполов, усложнение разрезов за счет чешуйчатых надвигов, что приводит к сдваиванию разрезов. Современные ограничения зеленокаменных поясов не являются первичными, так как значительная часть их уничтожена при формировании меж- поясовых гранитогнейсовых куполов и овалов. Архейские зеленокаменные пояса образуют три разновозрастные генерации: одну средне- и две позднеархейские, а время их формирования колеблется от десятков до сотен миллионов лет.

Высокая литологическая информативность пород зеленокаменных комплексов1 позволяет устанавливать мелководные и глубоководные обстановки; выявлять условия континентального склона и его подножия (флиш, турбидитные потоки). Важной составной частью разрезов являются железистые кварциты — джеспилиты, которые в ряде мест образуют крупные железорудные месторождения.

Коснемся возможной интерпретации тектонических обстановок в средне-позднеархейское время. К моменту заложения зеленокаменных поясов кора сиалического типа уже существовала, о чем свидетельствует древнейший комплекс «серых гнейсов». Очевидно, что кора была тонкой, несплошной или разной мощности, а тепловой поток был выше современного, и в мантии существовали активные конвективные течения. В таких условиях, скорее всего в среднем архее, тонкая земная кора либо подвергалась рифтингу с формированием бимодальных серий вулканических пород, столь характерных для структур подобного типа, либо раздвигалась настолько, что формировались впадины с корой океанского типа. Если развитие шло по второму пути, более вероятному в позднем архее, то становится понятным появление в конце развития зеленокаменных поясов последовательно дифференцированных серий известково-щелочных вулканитов, которые могли быть связаны с процессами субдукции, а в обстановке тангенциального сжатия формировались сложные складчато- надвиговые структуры зеленокаменных поясов. Наличие в низах разрезов поясов ультраосновных и основных эффузивов, даек и силлов, а также кремнистых пород придает им сходство с фане- розойскими офиолитовыми комплексами, однако существующие отличия позволяют, по мнению В. Е. Хаина, называть их только протоофиолитами. Поздние фазы развития зеленокаменных поясов сосуществовали с широко проявленным гранитообразованием, вплоть до появления в конце архея настоящих калиевых гранитов и даже щелочных пород. Эти процессы вовлекали в переработку более древнюю «серогнейсовую» кору и вместе с ней формировали гранитогнейсовые купола, овоиды и т. д.

Таким образом, к концу архея можно предполагать существование уже довольно мощной (до 30—40 км) и зрелой континентальной коры. Была ли она сосредоточена в одном месте, образуя гигантский материк, Пангею, которой противостоял не менее гигантский океан — Панталасса, или блоки сиалической коры были распределены по поверхности земного шара так, что между ними оставались- пространства с корой океанского типа, остается не совсем ясным. Возможны разные варианты, но существование в архее, может быть даже в раннем архее, блоков земной коры сиалического (континентального) и океанского типов вполне вероятно.

Все же представления о возникновении первого в1 истории Земли суперматерика в конце позднего архея наиболее вероятны. Об этом свидетельствует широкое распространение архейских пород, слагающих фундамент молодых протерозойских складчатых поясов и систем.

Но если был суперматерик, в который «стянулись» все участки земной коры континентального строения, то что было на другой половине Земли, при условии, что ее радиус не изменялся? Там могло существовать только пространство с океанской корой, покрытое водной массой, близкой по объему к современной, возможно меньшей. Таким образом, уже на такой ранней стадии развития Земли возникла ее диссимметрия.

2014-02-17

2014-02-17 781

781