В конце эпохи на ряде отрезков Тихоокеанского кольца усилились напряжения сжатия и проявления складчато-надвиговых деформаций. Это относится к Южным Андам, где эти события («арауканский орогенез») начались еще в кимеридже и протекали одновременно с превращением вулканической дуги в краевой наземный вулканоплутонический пояс, и Северо-Американским Кордильерам, где с них берет начало становление современной структуры пояса («невадский орогенез»), и Новой Каледонии и Новой Зеландии («орогенез Рангитата»), для которых деформации данной эпохи имели не меньшее значение, и к Японским островам, где они завершили формирование структуры их внутренних зон («орогенез Сакава»).

В течение позднеюрской эпохи продолжалось раскрытие Центральной Атлантики, где отлагались мелководные и гемипелаги- ческие карбонатные осадки с участием глин. Наивысшая активность подводных вулканических гор отмечалась на Канарском архипелаге и о-вах Зеленого Мыса. Глубоководная впадина была окружена рифами, препятствовавшими выносу терригенного материала в глубь бассейна.

|

|

|

Индийский океан проходил начальную стадию развития. На ложе новообразованной океанской впадины к востоку от Африки и к северо-западу от Австралии накапливались гемипелагические глины небольшой мощности.

16.4. КЛИМАТИЧЕСКАЯ И БИОГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ЗОНАЛЬНОСТЬ

Раннеюрская эпоха являлась временем хорошо выраженной гумидизации климата. Это привело к широкому распространению осадков сильно обводненных ландшафтов, увеличению объема угленосных толщ, отсутствию среди растительных ассоциаций остатков ксерофильных форм.

Изотопные и магнезиальные палеотермометрические определения, проведенные по разным регионам Мира, позволили не только установить различные термические зоны, но и дали возможность оценить изменение глобального температурного режима в течение юрского периода. После кратковременного понижения температур в конце норийского века (рэте) произошло значительное повышение температур в ранней юре. С рэтским похолоданием связаны сильное сокращение ареала теплолюбивой фауны и развитие эвритермных форм. Новый подъем температур произошел в байосском веке. Небольшие понижения температур происходили в келловее и самом конце юрского периода.

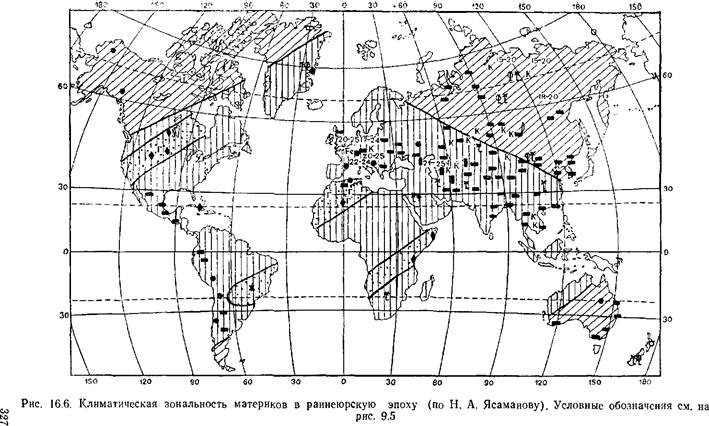

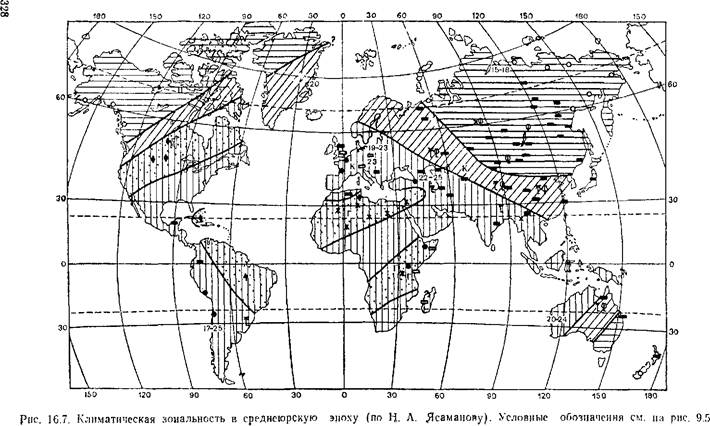

В течение ранней и средней юры существовала не только термическая зональность, но и зональность, вызванная различием в распределении атмосферных осадков (рис. 16.6 и 16.7). Северный аридный пояс охватывал ряд районов США и Северную Африку. К южному аридному поясу относились территория Центральной Америки, Сомали и Танзания. Переменно-влажные условия господствовали на значительной части Бразилии и Африки, в Ара вии и на юге Индокитая. Область с экваториальным влажным климатом охватывала южную часть Мексики, Гвинею, Камерун, Нигерию и Египет.

|

|

|

Влажные тропические условия на Северо- и Южно-Американском континентах определены на основании не только обильного угле- накопления, но и присутствия богатого и разнообразного комплекса растительных сообществ и широкого распространения фаций сильно обводненных ландшафтов. Аналогичные условия существовали на юге Африки.

Значительная часть территории Сибири, северо-востока России, Монголии и Северного Китая характеризовалась влажным, близким к субтропическому климатом. Граница этого пояса условно намечается по линии Белое море — Южный Урал —■ Балхаш — п-ов Шандунь. На севере субтропического пояса средние температуры колебались в пределах 15—20 °С, а в южном направлении они повышались до 18—20 °С.

Аналогичные условия существовали на преобладающей части Австралии и на Новой Зеландии. Сравнительно более низкие температуры предполагаются в Антарктиде, где в толще аркозовых и граувакковых песчаников обнаружены остатки относительно холоднолюбивой фауны двустворчатых и головоногих моллюсков.

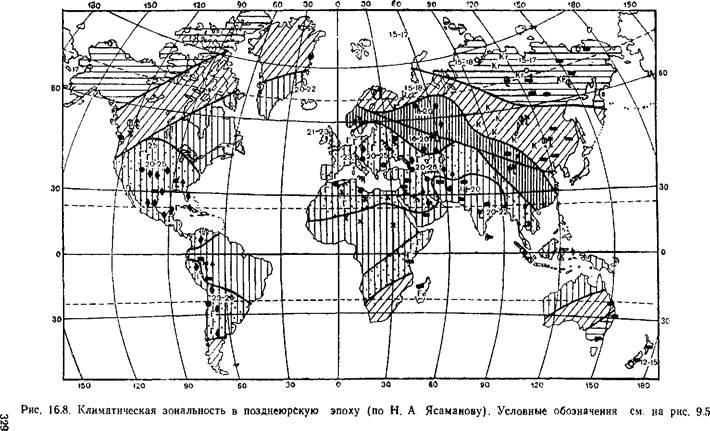

По характеру температурного режима в течение позднеюрской эпохи выделяются экваториальный, тропические, субтропические и умеренные пояса (рис. 16.8).

Согласно изотопной и магнезиальной палеотермометрии температуры в экваториальном поясе составляли 26 и даже 28 °С, а в тропическом — колебались в пределах 21—24 °С.

В сторону полярных районов температуры в аридном поясе понижались, но одновременно возрастала влажность, и климат

|

|

|

-становился переменно-влажным. Такие условия были свойственны северным и северо-западным районам Европы, юго-восточной Монголии, Восточному Китаю в Северном полушарии и Южной Африке, Индонезии и Северной Австралии в Южном полушарии. Среди осадков этого пояса отсутствуют эоловые фации, уменьшается роль пролювиальных осадков и повышается роль озерных и пойменных отложений. Среди глинистых толщ, объем которых возрастает, увеличивается значение каолинита, подвляются линзы и слои углей. Именно в областях переменно-влажного тропического климата обнаружено наибольшее число остатков динозавро- вой фауны. Динозавры являлись обитателями увлажненных ландшафтов приморских низменностей и предпочитали жить в условиях небольших суточных и сезонных колебаний температур.

Наибольшее число индикаторов субтропического климата имеется для территории Европы и Азии. Морская фауна представлена смешанным комплексом, и наряду с тропическими формами присутствуют и относительно холоднолюбивые, бореальные организмы. По данным изотопной и магнезиальной палеотермометрии в' по- зднеюрскую эпоху средние температуры среды обитания мелководных моллюсков и брахиопод не превышали 18 °С.

Умеренный пояс в Северном полушарии располагался на северо-востоке Евразии и на севере Северной Америки. Средние температуры среды обитания относительно холоднолюбивых форм не превышали 15 °С. Столь низкие температуры не способствовали карбонатонакоплению и образованию минералов, содержащих железо, а также развитию процессов корообразования. К южному умеренному поясу относились юго-восточная часть Австралии и Новая Зеландия.

В течение юрского периода продолжали существовать три крупные палеобиогеографические области: Бореальная, Тети- ческая и Южная. Им были свойственны своеобразные комплексы головоногих моллюсков. В ранней юре в пределах Бореальной области выделяют три провинции: 1) Бореально-Атлантическую, которая охватывала северо-запад Европы, Центральную Европу и простиралась вплоть до Северного Кавказа; 2) Арктическую, включающую Сибирь и арктические районы Америки; 3) Боре- ально-Тихоокеанскую, охватывающую Южную Аляску и Британскую Колумбию. В течение юрского периода границы провинций неоднократно менялись. Особенно широко распространилась бореальная фауна в начале позднеюрского периода.

|

|

|

Ряд провинций выделяется в Тетической, или Средиземноморской, области, которая нередко отождествляется с областями развития экваториального и тропического климата. Область, подобная Бореальной, выделяется в Южном полушарии. Она характеризовалась своеобразным комплексом головоногих и двустворчатых моллюсков.

16.5. ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ

Преобладание на значительных территориях влажного и теплого климата обусловило энергичное накопление углей. По объемам угленакопления юрская эпоха занимает третье место после позднепалеозойской и позднемеловой-палеогеновой. В юрских отложениях сосредоточено около 16% мировых запасов углей. На территории бывшего СССР это бурые угли Канско-Ачинского, Убоганского и Иркутского бассейнов, верхние горизонты Караганды и Кузбасса, каменные угли Закавказья (Ткварчельское и Тки- бульское месторождения) и Южно-Якутского бассейна. Большое значение имеют также угольные бассейны Китая и Австралии. В пределах Средиземноморья распространены бокситы.

Юрские отложения во многих областях земного шара являются нефтегазоносными. Именно такой возраст имеют крупнейшие в мире месторождения нефти в Саудовской Аравии (Гхавар и Ме- зелидж), а также нефтяные месторождения в Предкавказье, Средней Азии, на Мангышлаке, в северном Прикаспии, в Запад,- ной Сибири и Северном море, а также газовые и газоконденсатные месторождения Баренцева моря.

С юрским периодом связана одна из крупнейших эпох формирования железных руд. Месторождения оолитовых железных руд располагаются на юге Западной Сибири, а также на перифериях Англо-Парижского и Польско-Германского бассейнов.

Интенсивная интрузивная деятельность, особенно усилившаяся в средней и поздней юре в пределах Средиземноморского и Тихоокеанского подвижного поясов, способствовала формированию ряда рудных месторождений. Наиболее характерными для поздне- юрекой эпохи являются месторождения олова, молибдена, вольфрама, золота, серебра и полиметаллов. Образование этих руд связано с внедрением кислых интрузий в Забайкалье, Верхояно-Чу- котской области, на п-ове Малакка, в Индонезии и в Кордильерах. Юрский возраст имеют полиметаллические месторождения Кавказа, среди которых наиболее крупным является Садонское месторождение. С юрским вулканизмом связаны образование марганцевых руд в Альпах, на Балканах, в Калифорнии и месторождения меди в Закавказье (Кафан).

|

|

|

ГЛАВА 17. МЕЛОВОЙ ПЕРИОД

Меловой период имеет продолжительность около 70 млн лет. Он начался 135 млн лет назад, а закончился 65 млн лет назад. Меловая система в современном объеме была выделена бельгийским геологом Ж- д'Омалиусом д'Аллуа в 1822 г. в Англо-Парижском бассейне. Свое название она получила от характерной породы — белого писчего мела, широко распространенного в Европе, от Британских островов до Прикаспия. В системе выделяют два отдела. Такое разделение было рекомендовано на 3-й сессии

мгк (Берлин, 1885) и используется по настоящее время, хотя неоднократно предпринимаются попытки предложить вариант трехчленного деления, в котором аптский, альбский, а иногда и се- номанокий ярусы выделяют под названием «средний мел». Трехчленное деление принято во ^■Франции и некоторых других странах.

Ярусное и зональное деление нижнего отдела меловой системы основано на распространенности аммоноидей, а верхнего — белемноидей, морских ежей, иноцерамов и фораминифер. Ярусная шкала была разработана в Западной Европе. Стра- тотипы валанжина и го- терива находятся в Швейцарии, Маастрихта — в Нидерландах, а остальных ярусов — во Франции, ловой системы дана в табл.

Таблица 17.1 Общие стратиграфические подразделения меловой системы

|

Общая стратиграфическая шкала ме- 17.1.

17.1. СТРАТИГРАФИЧЕСКОЕ РАСЧЛЕНЕНИЕ И СТРАТОТИПЫ

После установления меловой системы дальнейшая разработка ее стратиграфии была выполнена А. д' Орбиньи, который широко использовал палеонтологический метод. Взамен существующих местных подразделений он ввел ярусы, каждый из которых характеризуется определенным фаунистическим комплексом.

Термин «неоком» был предложен в 1835 г. Дж. Турманном для морских отложений нижней части меловой системы, развитых в южных горах Швейцарии. Название происходит от древнеримского имени г. Невшателя. В дальнейшем неоком был утвержден в качестве надъяруса и в его составе стали выделять 4 яруса.

Сенон впервые был обоснован в ранге яруса А. д' Орбиньи. Название происходит от древнего имени г. Санса на р. Йонна. В дальнейшем в составе сенона были выделены 4 яруса, а сам он перешел в ранг надъяруса.

Стратотип берриасского яруса расположен на юго-востоке Франции у д. Берриас. В 1871 г. известняки берриаса Г. Коканом были выделены в самостоятельный ярус, и он поместил его в основание меловой системы. Позднее берриас был включен в качестве подъяруса в титонский ярус. С конца прошлого века развернулась дискуссия о статусе берриаса. Стратотипический разрез переизучался в 60—70-е годы нашего столетия, и ряд исследователей предложили рассматривать берриас в качестве самостоятельного яруса.

Второй международный коллоквиум по границе юры и мела, проведенный в Лионе и Невшателе в 1973 г., принял зональное деление берриаса, утвердив его в качестве нижнего яруса меловой системы. Границу между титоном и берриасом предложено проводить, как и раньше, в основании подзоны Pseudosubplaniies grandis.

Валанжинский ярус был выделен из неокома, развитого в г. Невшатель (Швейцария), около замка Валанжин. К нему была отнесена пачка переслаивания серых, голубых и желтых мергелей п плотных органогенных известняков, в основании оолитовых, а в верхах с железистыми оолитами. В толще, имеющей мощность 53—55 м, встречаются остатки морских ежей, брахиопод, губок, мшанок, кораллов, фораминифер, двустворчатых и брюхоногих моллюсков. В залегающем в кровле слое известково-мергелистых желваков были найдены аммониты.

Более поздние исследования показали, что значительная часть выделенных слоев относится к берриасу, а сам стратотип валанжина выбран неудачно, так как разрез изобилует конденсированными слоями и перерывами. Крайне редко встречаются аммониты — обитатели пелагиали, но многочисленны представители бентоса. В решении Лионского коллоквиума (1963) предлагалось найти и описать гипостратотип. В 1979 г. французские палеонтологи описали гипостратотип валанжина в Воконтской впадине (юго-восточная Франция) около д. Англе, представленный относительно равномерным чередованием мергелей, глин и известняков, отлагавшихся в пелагической зоне моря, без видимых стратиграфических перерывов, и заключающих многочисленные остатки аммонитов. Мощность отложений валанжина в гипостратотипе составляет 244 м. На основании распределения аммонитов выделены два подъяруса, каждый из которых состоит из трех зон.

В 1873 г. Э. Реневье выделил в готеривский ярус отложения, развитые у д. Отрив (Швейцария), расположенной около г. Нев- шателя. Они представлены мергелями и оолитовыми известняками с остатками аммонитов, брахиопод, устриц и морских ежей. Позднее эти отложения на основании распределения аммонитов были разделены на два подъяруса с двумя зонами в каждом.

Типичный разрез барремского яруса находится у д. Баррем (юго-восточная Франция, бассейн р. Дюранс), где в известняках обнаружены развернутые аммониты Ancyloceras, Scaphites и др.

Аптский ярус впервые выделил А. д' Орбиньи среди отложений, развитых у д. Апт в юго-восточной Франции. Он отнес к апту глины с Plicatula, а позднее и известняки с большим числом аммонитов. До сих пор нижняя и верхняя границы аптского яруса дискуссионны. Ныне аптский ярус выделяется в количестве трех подъярусов: нижний (бедуль), средний (гаргаз) и верхний (клан- сей). Название подъярусам даны по местностям, где развиты стратотипические разрезы. Все подъярусы и зоны аптского яруса охарактеризованы большим количеством аммонитов.

Альбский ярус выделил А. д' Орбиньи в 1842 г. Название происходит от р. Об (латинское Alba), правого притока р. Сены. Стратотипический разрез расположен юго-восточнее Парижа. Альбский ярус охарактеризован большим числом аммонитов, на основании которых проводится зональное деление. Как и во многих других случаях, стратотип альбского яруса не позволяет фау- нистически обосновать ни нижнюю, ни верхнюю границы яруса и дать зональное деление по аммонитам верхней части среднего и всего верхнего альба из-за недостаточной их охарактеризованности аммонитами.

Сеноманский ярус выделен в 1847 г. А. д' Орбиньи в департаменте Сарта Франции близ г. JIe-Ман (старинное название — Се- nomanum). Эти отложения вначале включались им в состав ту- ронского яруса, но затем, убедившись в существенных различиях в фауне аммонитов и рудистов, д' Орбиньи выделил их в самостоятельный ярус, который был охарактеризован более чем 800 видами. Сеноман в стратотипе представлен терригенными породами, образовавшимися в гидродинамически неспокойной среде, вследствие чего на нескольких уровнях имеются следы подводных перерывов. Сеноманский ярус охарактеризован аммонитами, белемнитами, устрицами, брахиоподами. В настоящее время принято трехчленное деление сеномана.

Название «турон» было предложено А. д'Орбиньи в 1842 г. для карбонатных отложений, развитых в окрестностях г. Тур (древнее название Turones). Здесь развиты мел, мергели и известняки, изредка переслаивающиеся с песчаниками. В разрезе множество перерывов. Отложения изобилуют остатками аммонитов, иноцерамов, устриц, рудистов, гастропод, морских ежей, брахиопод, а также остракод, фораминифер и отпечатками растений. Современное трехчленное деление турона сложилось за пределами стратотипического района. Для России наибольшее значение имеет деление по иноцерамам, разработанное в различных регионах центральной части Европы.

Коньякский ярус свое название получил от г. Коньяк, расположенного в западной части департамента Шаранта во Франции. Здесь развиты карбонатно-терригенные породы, переполненные остатками устриц, брахиопод, морских ежей, мшанок, аммонитов и рудистов. Ныне, однако, стало ясно, что разрез в г. Коньяк охватывает лишь небольшую часть коньякского яруса в современном понимании его объема, что требует обоснования нового стра- тотипа. Коньякский ярус разделяется на две аммонитовые зоны.

Принятое в центральной части Европы зональное деление коньяка основано главным образом на иноцерамах.

Название сантонского яруса дано по г. Сент (Sant) в департаменте Приморская Шаранта во Франции. В 1857 г. Г. Кокан отнес к сантону мягкий мел с кремнями и остатками губок, брахиопод, морских ежей и двустворок.

Кампанский ярус свое название получил от гряды холмов Гран-Шампань. Положение верхней границы в стратотипическом районе неопределенное. Кампанский ярус расчленяется на два подъяруса и четыре зоны, охарактеризованные главным образом аммонитами и орбитоидами.

Название маастрихтскому ярусу дано по г. Маастрихт в южной части голландской провинции Лимбург А. Дюмоном в 1849 г.; здесь распространены мел и мелоподобные известняки с остатками аммонитов и белемнитов. Под маастрихтским ярусом ныне понимают отложения, заключающие Hoploscaphites constrictus. Различают нижний Маастрихт с Acanthoscaphites tridens и примитивными белемнеллами и верхний Маастрихт, который состоит из зон Belemnitella junior и Belemnitella kazimiroviensis. Верхняя граница маастрихтского яруса фиксируется по исчезновению аммонитов, белемнитов и многих других макрофоссилий, а также по резкому изменению комплексов планктонных фор'аминифер и на- нопланктона.

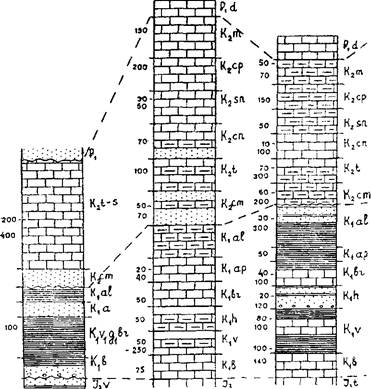

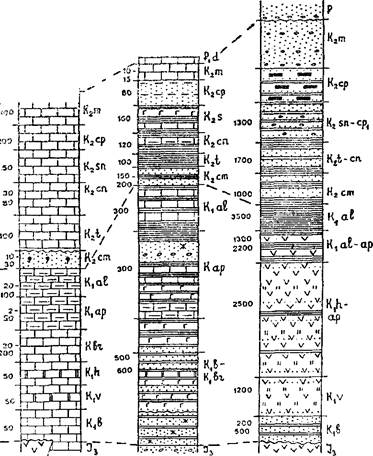

Сводные разрезы меловой системы показаны на рис. 17.1.

17.2. ОРГАНИЧЕСКИЙ МИР

Меловой период завершает мезозойскую эру, и поэтому его органический мир несет все черты, характерные для переходного этапа. Если в раннемеловую эпоху господствующее положение занимает мезофитная флора, то в позднемеловую эпоху все возрастающее значение приобретают кайнофитные элементы — покрытосеменные растения.

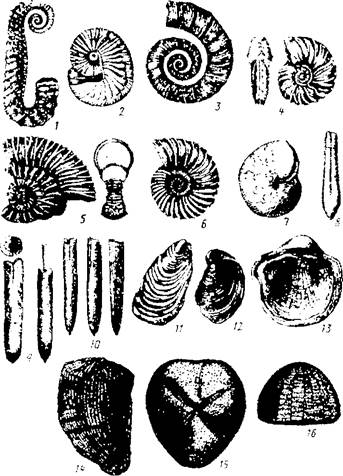

В морских бассейнах мелового периода важнейшими группами являются головоногие, двустворчатые и брюхоногие моллюски, морские ежи, брахиоподы, губки, мшанки, шестилучевые кораллы, фораминиферы (рис. 17.2). На границе юры и мела происходит новое значительное обновление аммонитов. Хотя многие юрские аммоноидеи вымирают, но сохраняются представители Phyllocera- tidae, Lytoceratidae. Наряду с плоскоспиральной раковиной Polyp- tycites, Parahoplites, Acanthoceras, Neocomites, Simbirskites появляются ранее неизвестные роды с аномальными раковинами Crioceras, Crioceratites, прямыми Baculites, Scaphites, Ancyloce- ras, улиткообразными Turrilites. Наряду с нормальной лопастной линией появляются формы с упрощенной сутурой (Tissotia). Возникают и широко распространяются гигантские формы Pachydis- cus, Ammonitoceras, отдельные экземпляры которых обладают раковиной до 2 м в поперечнике.

восточно -

| ФРАНЦИЯ |

| КРЫМ |

ЕВРОПЕЙСКАЯ ПЛАТФОРМА

Рие. 17.1. Сопоставление сводных разрезов меловой системы. Условные

Рие. 17.1. Сопоставление сводных разрезов меловой системы. Условные

|

Значительно обновляется фауна белемнитов. В раннем мелу наряду с Hibolites, Mesohibolites, Neohibolites, Cylindroteuthis, Pachiteuthis встречаются своеобразные Duvalia. В позднемеловую эпоху исключительно большим распространением пользуются представители родов Actinocamax, Belemnitella, Belemnella. Переживают расцвет «неправильные» морские ежи и двустворчатые моллюски. Среди последних большое стратиграфическое значение имеют иноцерамы. Эти разнообразные по форме, очертаниям и размерам моллюски распространены во всех морях. Достигают расцвета устрицы родов Ostrea, Gryphaea, Exogyra и перешедшие из позднеюрской эпохи бухии.

|

| ЗАКАВКАЗЬЕ (АБХАЗИЯ) |

| ВОСТОК СРЕДНЕЙ АЗИИ |

| СЕВЕРО-ВОСТОК РОССИИ |

| обозначения см. на рис. 8.1 |

В тропических морях широко развиты крупные толстостворчатые рудисты — Hippurites, Radiolites, Requenia, Toucasia, слагающие протяженные рифоподобные массивы. В их строении принимают участие брюхоногие моллюски — Nerinea в раннем мелу и Acteonella — в позднем. Большую роль играют Csyelostoma, Сур- геа, Conus, Fusus, Murex. В составе гастропод большие изменения произошли в середине мелового периода, когда появилась основная масса семейств подотряда Neogastropoda, характерных для кайнозойской эры.

Кораллы претерпели заметные изменения. Появились новые семейства, рифообразующие формы. Ostreidae, Fungidae, Turbi-

22—1164

|

Рис. 17.2. Характерные представители организмов мелового периода. Аммоноидеи: / — Ancyloceras (К|); 2 — Scaphites (К2); Я — Crioceras (Ki); 4 — Schloenbachia (K2); 5 — Simbirskites (Ki); 6 — Hoplites (Ki); 7 —Tissotia (K2). Белемниты: 8 — Duvalia (Ki); 9 — Aclinocamax (K2); Ю— Belemnitella (K2)- Двустворчатые моллюски: И — Inoceramus retrorsus; 12 — Buchia (Au- cella); 13 — Qryphaea; 14 — Hippurites. Морские ежи: 15 — Micraster; 16 —

Echinocorys

nolidae нередка встречаются с рудистами. Характерной позднеме- ловой формой является одиночный коралл Cyclolites.

Брахиоподы, так обильно представленные в юрском периоде, постепенно теряют свою ведущую роль. Много мшанок (около 1000 видов).

Во второй половине мелового периода произошла вспышка в развитии губок. В позднемеловое время встречается большое количество Siphonia, Jerea, Ventriculites, Coeloptycium. В теплых морях появились и широко распространились крупнораковинные Orbitolina, в позднемеловое время — Alveolina, Orbitoides, а также ряд мелких форм: Globigerina, Miliolina, Textularia.

Среди неправильных морских ежей важное стратиграфическое значение имеют в раннем мелу Toxaster, а в позднем — Micraster, Holaster, Echinocorys. Из правильных морских ежей в меловом периоде жили Cidaris, Acrociidaris, Salenia, а из криноидей бесстебельные Marsupites, Vintacrinus.

Среди костных рыб вначале преобладали лучеперые, но затем они были вытеснены костистыми. С позднего мела началось развитие хрящевых рыб, в том числе высших акуловых.

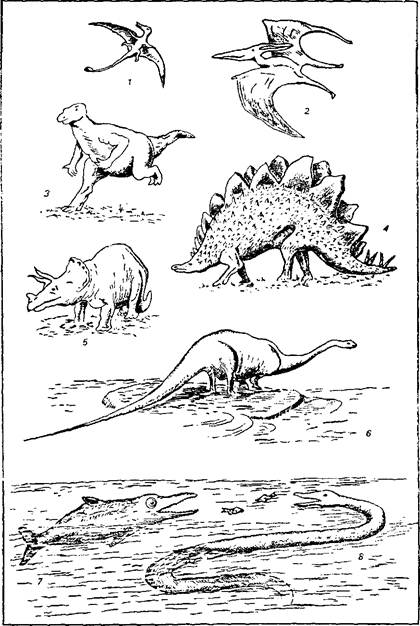

Среди морских позвоночных продолжали существовать некогда господствовавшие плезиозавры (рис. 17.3). Они дали начало причудливым и специализированным гигантам Elasmosaurus с необычайно длинной шеей. Ихтиозавры постепенно исчезают и уже в конце раннемеловой эпохи вымирают. Им на смену приходит новая водная группа — змееподобные долихозавры и мозозавры, которые быстро становятся господствующими в море.

Среди морских водорослей очень характерны микроскопические золотистые — кокколитофориды (нанопланктон) и диатомовые. Надо отметить, что нанопланктон и мелкие фораминиферы в позднем мелу участвовали в формировании белого писчего мела.

Органический мир суши был своеобразен. В начале раннемеловой эпохи наземная флора имела много общего с позднеюрской. Она состояла из цикадофитовых, гинкговых и папоротниковых, но наряду с ними бурного расцвета достигли беннетиттовые. В целом» флора раннего мела оставалась мезофитной, но в барреме появились первые покрытосеменные, которые стали преобладать в позднемеловое время, и флора приобрела облик кайнофитной. Если в барреме это были отдельные представители, то уже в альбе покрытосеменные встречаются очень часто. В сеномане они оттесняют голосеменные. Кайнофитный облик позднемеловой флоры определяется развитием в ее составе большого количества таких современных форм, как дуб (Quercus), бук (Fagus), ива (Salix), береза (Betula), платан, лавр, магнолия.

| 22* |

В то время как в наземной флоре в меловом периоде произошли существенные изменения и рубежом может считаться альбский век, среди наземной фауны, особенно среди позвоночных, таких сильных изменений не наблюдается. Продолжали господствовать динозавры. Для раннего мела были характерны игуанодоны,

Рис. 17.3. Характерные представители мезозойских пресмыкающихся: 1 — Rhamp- horynchus (J3); 2 — Pteranodon (K2); 3 — Iguanodon (Ki); 4 — Stegosaurus (J3—Ki); 5 — Triceratops (Кг); 6 — Diplodocus (J3); 7 — Ichtyosaurus (J,);

8 — Mososaurus (K2)

Рис. 17.3. Характерные представители мезозойских пресмыкающихся: 1 — Rhamp- horynchus (J3); 2 — Pteranodon (K2); 3 — Iguanodon (Ki); 4 — Stegosaurus (J3—Ki); 5 — Triceratops (Кг); 6 — Diplodocus (J3); 7 — Ichtyosaurus (J,);

8 — Mososaurus (K2)

|

для позднего — семейство гадрозавров или утконосых динозавров, которые были одними из самых крупных двуногих животных того времени. Наряду с ними обитали рогатые травоядные четвероногие динозавры. Существовали и огромные хищные динозавры — тиранозавры, тарбозавры. Большим распространением пользовались летающие ящеры — птеродактили. Все они доживут до конца Маастрихта и затем навсегда исчезнут.

Для мелового периода характерно появление змей, которые, как и крокодилы, большое развитие получили в кайнозое.

Млекопитающие, появившиеся еще в начале мезозоя, все еще были мелкими и встречались довольно редко, но за меловой период они прошли сложный эволюционный путь, дав начало многим формам после исчезновения динозавров. В конце мелового периода появились мелкие сумчатые и эутерии.

В классе птиц в меловое время уже нет переходных форм. Вместо них появились настоящие птицы — преимущественно зубастые, хотя известны и первые беззубые птицы. Зубастые птицы вымерли в конце мелового периода. Особенно много насекомых, которые сильно эволюционировали в тесной связи с растениями. Начиная с сеноманского века состав насекомых стал приобретать кайнозойский облик.

17.3. ПАЛЕОТЕКТОНИЧЕСКИЕ И ПАЛЕОГЕОГРАФИЧЕСКИЕ

УСЛОВИЯ

Начавшийся в конце средней юры распад Пангеи продолжается с возрастающей интенсивностью, особенно в апте—альбе. В раннемеловую эпоху формируется Южная Атлантика (рис. 17.4), а в конце раннего мела начинается взламывание последнего моста, еще соединявшего Южную Америку с Африкой, приводящее к соединению Южной и Центральной Атлантики. Тем временем последняя разрастается к северу, отделяя Иберийский полуостров от Ньюфаундленда. Происходит дальнейшее расширение Карибского бассейна и Тетиса (Неотетиса). В Индийском океане расширяются бассейны, отделяющие Индостан (с Мадагаскаром и Сейшельскими островами) от Африки и Австралии, а на юге Африку и Индостан от Антарктиды, все еще связанной с Австралией. Возможно, что в конце эпохи возникает Канадский бассейн Северного Ледовитого океана (ранее его считали более древним); его образование должно было быть связано с отодвиганием Гипербореи, Чукотки и Северной Аляски от Канадского Арктического архипелага. Однако возраст Канадской котловины является спорным, поскольку здесь отсутствуют надежно установленные и датированные линейные магнитные аномалии и не пробурено ни одной скважины глубоководного бурения.

В начале раннего мела во многих подвижных поясах мира еще продолжаются деформации, поднятия и гранитоидный магматизм начавшейся в конце юры позднекиммерийской эпохи тектонической активности. В Средиземноморском поясе они проявлены на

Все о гео/Йгии https://geo.web.ru/

Рис. 17.4. Палеогеографическая реконструкция для раннего мела (по В. Е. Хаи- ну и А. Н. Балуховскому, с дополнениями). Условйые обозиачення см. на

рис. 9.3

пространстве от Балканского полуострова до восточной и юго- восточной окраин современного Азиатского материка, включая Крым, Кавказ, особенно Памир, Тибет и центральные районы Индокитая. Поднятия и отчасти деформации здесь вышли за пределы океана Тетис и его непосредственного обрамления и распространились к северу и востоку, охватив, в частности, обе Китайские платформы, где соответствующий диастрофизм известен под названием яньшаньского, и вызвав здесь складчатые деформации чехла и внедрение гранитов.

2014-02-17

2014-02-17 612

612