Содержание и взаимосвязь этапов измерений.

Классификация измерений.

Классификация предмета исследования является одной из основ любой теории, помогая сформировать представление об особенностях предмета, выявить перспективные направления его изучения. В метрологии стремятся применять классификации, существенные для теории и пригодные для решения прикладных задач. При этом наиболее употребительными классификационными признаками, выбираемыми в соответствии с основными элементами измерений, описываются:

- измеряемая ФВ;

- вид уравнения измерений;

- режим использования СИ;

- условия, определяющие точность измерения;

- соответствие количества опытов количеству измеряемых величин. Особо значимой и сложной представляется классификация по физическим величинам, по существу, отражающая классификацию ФВ. Данная классификация лежит в основе большого числа классификаторов средств измерений [4.6] и библиографических материалов [4.5].

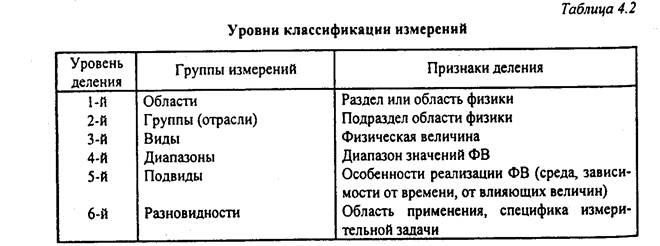

-Общая характеристика классификации приведена в [2.2]. При иерархическом принципе построения такой классификации (табл. 4.2) могут выделяться до шести ступеней. Деление на области измерений (первая ступень) проводится в соответствии с делением физики на разделы: "Механика", "Термодинамика", "Электричество", "Магнетизм",

|

|

|

"Оптика", "Молекулярная и атомная физика".

На следующем уровне (вторая ступень) области измерений могут

разделяться на группы (отрасли измерений) в соответствии с общностью проявления физических величин; пример такого деления приведен в табл.

Таблица

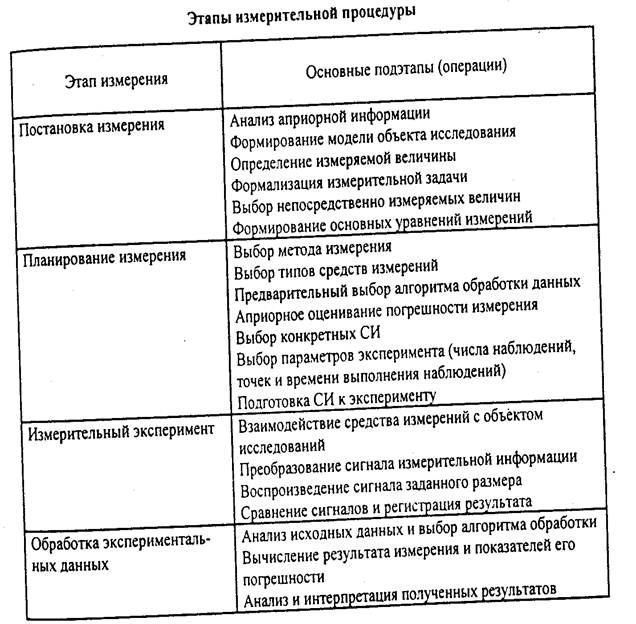

Краткое содержание операций на перечисленных этапах измерений приводится в табл. 4.5, а подробно рассматривается далее.

Постановочный этап в общем случае проходит в такой последовательности

1. Анализ цели измерения, априорных данных об условиях измерения и исследуемой величине, а также о требуемой точности измерения. Уточнение модели объекта исследований и модели физической причины.

3. Определение измеряемой величины в рамках этой модели.

4. Формализация измерительной задачи в рамках задачи исследования на основе принятой модели объекта.

5. Выбор конкретных величин (аргументов), на основе измерений которых будет находиться искомое значение измеряемой величины.

6. Установление зависимостей между измеряемой величиной и непосредственно измеряемыми аргументами (уравнениями измерений).

Первые два подэтапа весьма существенны при решении сложных измерительных задач и исследовании сложных объектов. Исходя из поставленной цели измерения, прежде всего необходимо выделить требуемое свойство объекта и дать определение соответствующей измеряемой величины. При этом важную роль играет модель объекта - математическая конструкция, которая отражает существенные для данной измерительной задачи свойства реального объекта [16]. Модель объекта в первом приближении обычно строится до выполнения измерения на основе априорной информации об объекте и о цели измерения; на начальном этапе измерения она уточняется, а далее в ходе исследований -может изменяться и совершенствоваться. Иногда сложная модель формируется в несколько этапов: сначала выбираются ее общая структура и начальные значения параметров, а затем уточняются эти и дополнительные параметры. Например, при измерении площади земельного участка первоначально принимается гипотеза о равенстве сторон, а в качестве модели - квадрат, что позволяет измерить только одну сторону участка. При уточнении размера площади может выявиться неравенство длины и ширины участка, тогда в качестве модели принимается прямоугольник и возникает необходимость измерения двух сторон участка. Дальнейшая

|

|

|

проверка может выявить непрямоугольность участка, что потребует измерения не только сторон, но и угла между ними.

Измеряемая величина определяется на основе принятой модели объекта как постоянный параметр или характеристика объекта, отражающая выделенное свойство. Выбор измеряемой величины также может быть неоднозначным, даже при фиксированной модели объекта, кроме того, он

может уточняться в процессе исследования.

Неизбежность идеализации объекта при построении его модели приводит к несоответствию измеряемой величины (параметра модели) исследуемому свойству реального объекта (так называемому пороговому несоответствию). Во многих ситуациях, когда высокая точность измерений не требуется, этап построения модели специально не выделяется, а пороговое несоответствие пренебрежимо мало. Однако при усложнении измерительной задачи и повышении требуемой точности измерен- ний этот этап становится весьма существенным и пороговое несоответствие оказывается значимым. В результате выполнения наблюдений может оказаться, что принятая первоначально модель неудовлетворительно описывает объект исследования. Например, если полученный разброс отдельных результатов наблюдений существенно превышает допустимый для данных средств и условий измерений или выявлены неучтенные факторы, вызывающие систематические изменения, и т. д., то возникает необходимость уточнить модель объекта.

преобразований, но это совершено не раскрыло бы ее сущности.

2. ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

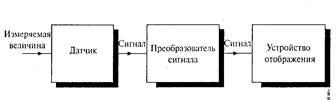

В целом можно считать, что измерительные системы могут состоять из трех основных элементов:

1. Чувствительного элемента, часто называемого датчиком, - элемента, который выдает сигнал, количественно связанный с измеряемой величиной. Такие элементы получают информацию об измеряемом объекте и преобразуют ее в вид, доступный остальным частям измерительной системы с целью получения количественного значения измеряемой величины.

2. Преобразователя сигнала, который получает сигнал от чувствительного элемента и преобразует его в соответствии с требованиями блока отображения информации измерительной системы или системы управления. Преобразователь сигналов может состоять, в свою очередь, из трех элементов: формирователя сигналов, который преобразует сигнал от чувствительного элемента в физический вид, удобный для отображения; сигнального процессора, который улучшает качество сигнала, например, усиливает его, и передатчика сигнала для передачи этого сигнала на некоторое расстояние до устройства отображения.

3. Устройства отображения — элемента, на котором отображается выходная информация измерительной системы. Этот элемент получает информацию от преобразователя сигналов и представляет ее в виде, который человек может идентифицировать, например, в виде стрелочного указателя, перемещающегося по шкале.

|

|

|

Таким образом, в общем виде измерительная система состоит из датчика, подсоединенного к преобразователю сигнала, который, в свою очередь, соединен с устройством отображения. Это может быть представлено на блок-схеме в виде, показанном на Рис. 1.1.

Рис. 1.1. Общий вид измерительной системы

2014-02-24

2014-02-24 1672

1672