Приложение 1.

Правила техники безопасности

Перед началом занятий:

• Надеть спортивный костюм и спортивную обувь с нескользкой подошвой.

• Тщательно разрыхлить песок в прыжковой яме, месте приземления, проверить отсутствие в песке посторонних предметов.

• Протереть насухо спортивные снаряды для метания.

• Провести разминку.

Во время занятий:

• При групповом старте на короткие дистанции бежать только по своей дорожке. Дорожка должна продолжаться не менее чем на 15 м за финишную отметку.

• Во избежание столкновений исключить резко «стопорящую» остановку.

• Не выполнять прыжки на неровном, рыхлом и скользком грунте, не приземляться при прыжках на руки.

• Перед выполнением упражнений по метанию посмотреть, нет ли людей в секторе метания.

• Не производить метания без разрешения учителя, не оставлять без присмотра спортивный инвентарь.

• Не стоять справа от метающего, не находиться в зоне броска, не ходить за снарядами для метания без разрешения учителя.

|

|

|

• Не подавать снаряд для метания друг другу броском.

• При плохом самочувствии прекратить занятия и сообщить об этом учителю.

• При получении травмы немедленно оказать первую помощь пострадавшему, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.

После окончания занятий:

• Убрать в отведённое место для хранения спортивный инвентарь.

• Снять спортивный костюм и спортивную обувь.

• Принять душ или тщательно вымыть лицо и руки с мылом.

Приложение 2.

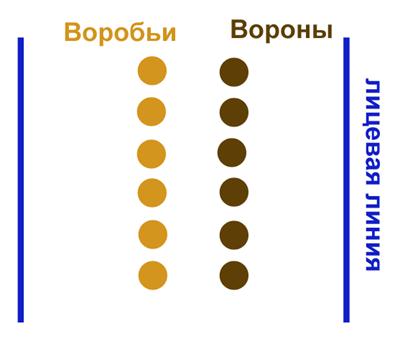

Игра «Воробьи-вороны».

Цель игры:

Закрепление навыков быстрого высокого старта, стимулировать деятельность мозговых центров, развивать быстроту реакции. Игра требует внимания на звук и на смысл сказанного.

Ход игры:

Две команды, 1-я «Воробьи», 2-я «Вороны» стоят в шеренгу лицом друг к другу:

По команде «Воробьи» - «Воробьи» резко разворачиваются и убегают за лицевую линию зала. «Вороны» догоняют. Осаленные выбывают из игры.

По команде «Вороны» - убегают «Вороны». «Воробьи» догоняют. Осаленные выбывают из игры.

Если говоришь другое слово, например «Воро…та» - все стоят на месте.

Литература.

• Лидьярд А., Гилмор Г. Бег с Лидьярдом. - М.: Физкультура и спорт, 1987.

• Куц В. От новичка до мастера спорта. - М.: Издательство "Воениздат", 1962.

• Гилмор Г. Бег ради жизни. Изд. 3-е (пер. с англ.), М.: Физкультура и спорт, 1973.

• Жилкин А. И., Кузьмин В. С., Сидорчук Е. В. Легкая атлетика. Учебное пособие. 6-е издание Москва, «Академия», 2009.

• Озолин Э. С. Спринтерский бег. Москва, «Человек», 2010.

• Глейберман А. Н. Игры для детей. Москва, «Физкультура и спорт», 2006

.1. ПОНЯТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

|

|

|

В Федеральном законе от 28 августа 1995 г. № 154-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» для характеристики самоуправляемой территории был введен термин «муниципальное образование» и дано его определение: «Муниципальное образование — городское, сельское поселение, несколько поселений, объединенных общей территорией, часть поселения, иная населенная территория, в пределах которой осуществляется местное самоуправление, имеются муниципальная собственность, местный бюджет и выборные органы местного самоуправления». Основные признаки любого муниципального образования приведены на рис. 9.1.

Таким образом, в Законе 1995 г. четко даны правовые признаки муниципального образования: это любая территория, в пределах которой осуществляется местное самоуправление, атрибутами которой являются: муниципальная собственность, местный бюджет и выборные органы местного самоуправления. При этом какая конкретно территория, в каких административных границах может быть муниципальным образованием — не сказано. Этот недостаток устранен в Федеральном законе от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в котором уточнены территориальные основы и правовое положение муниципальных образований. Это сделано для более четкого распределения публично-правовых задач (вопросов местного значения), объектов собственности, доходных источников и ответственности между различными муниципальными образованиями. Четко определены два типа муниципальных образований: муниципалитеты, которые создаются на базе одного населенного пункта или группы небольших, рядом расположенных населенных пунктов, и муниципальные округа,— фактически районы. Вся территория страны должна быть покрыта как муниципалитетами, так и муниципальными округами. Большие города (города регионального значения), а также любые административные центры субъектов Российской Федерации будут муниципалитетами, осуществляющими также функции муниципального округа.

Наличие обоих типов муниципальных образований признано необходимым для одновременного решения следующих задач: приближения местного самоуправления к населению, обеспечения его доступности, эффективности решения вопросов местного значения на соответствующем их содержанию территориальном уровне.

Границы муниципальных образований могут не совпадать с границами административно-территориальных единиц субъекта Российской Федерации. Логика здесь такова, что целевое назначение муниципальных образований административно-территориальных единиц различно. Деление на муниципальные образования предусматривает создание необходимых условий для самостоятельного решения населением вопросов местного значения. Деление же на административно-территориальные единицы осуществляется ради более эффективного осуществления полномочий государственной власти через свои территориальные органы.

Следовательно, в соответствии с законом к признакам муниципального образования можно отнести [77]:

■ территориальность местного самоуправления в границах поселения или в иных, определенных законом, границах (т.е. законом закрепляется поселенческо-территориалышй принцип организации местного самоуправления);

■ реализация населением на этой территории своего права на местное самоуправление, т.е. на решение всех вопросов местного значения самостоятельно и под свою ответственность;

■ наличие выборных органов местного самоуправления (представительного органа, главы муниципального образования, иных выборных органов);

■ реализация населением своего права на владение, пользование, распоряжение муниципальной собственностью;

|

|

|

■ наличие у органов местного самоуправления права самостоятельно разрабатывать, утверждать и исполнять местный бюджет;

■ несвязанность территории муниципального образования с границами административно-территориальных единиц субъектов Российской Федерации.

.2. ОСНОВНЫЕ ТИПЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Как считают некоторые авторы, на внутреннюю хозяйственную жизнь основных типов муниципальных образований влияли территориальный и отраслевой факторы. Причем территориальный фактор обусловливался хозяйственной спецификой. Так, сельскохозяйственное производство, связанное с землей, тяготеет к территориальному принципу организации хозяйственной жизни и к дисперсному расселению

населения, в то же время специфика промышленного производства, его концентрация на небольших территориях приводят к возникновению компактных поселений. Поэтому при первом приближении все муниципальные образования можно разделить на три большие группы [34]: 1) поселенческие муниципальные образования (города, поселки, сельские населенные пункты),— как правило, к этой группе тяготеют те муниципальные образования, в которых имеется хотя бы минимальная собственная инфраструктура, обеспечивающая завершенность производственных циклов;

2) территориально-поселенческие муниципальные образования (сельские районы, округа и др.) — они состоят из нескольких поселений, объединенных общим хозяйственным интересом, общей инфраструктурой производственной деятельности и муниципального хозяйства;

3) территориальные муниципальные образования — характерны для районов Крайнего Севера, где специфика основного вида хозяйственной деятельности и кочевого образа жизни исключает поселения. Эта же схема применима для муниципальных образований в сельской местности с хуторским способом ведения хозяйства. Для Российской Федерации, как и для большинства стран, данный тип — скорее исключение, чем правило.

|

|

|

Если ввести критерий отраслевого характера, то можно разделить муниципальные образования на две крупные группы [34]:

1) многофункциональные муниципальные образования — те муниципалитеты, которые имеют разветвленную сеть хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в нескольких отраслях производства (типичные примеры подобного муниципального образования — столицы субъектов Российской Федерации и абсолютное большинство крупных и средних городов нашей страны, хотя и в этом случае имеются исключения, например, Череповец, Тольятти, Набережные Челны и др., в которых жизнь города определяется деятельностью одного или двух крупнейших предприятий);

2) монофункциональные муниципальные образования — муниципалитеты, хозяйственная жизнь которых определяется одним-двумя крупными предприятиями либо несколькими предприятиями одной отрасли.

Монофункциональные муниципальные образования имеют ярко выраженную отраслевую специфику, среди них можно выделить следующие группы:

1) производственная группа—города-заводы, возникшие при крупных предприятиях промышленности, энергетики, транспорта и иных производствах; большинство из них сформировались в ходе индустриализации, когда город воспринимался, как некий «жилищный цех» при предприятии, а функции организации совместного проживания людей (городской жизни) были возложены на администрацию предприятия, а не на местную власть;

2) бюджетная группа — населенные пункты, основная часть населения которых работает в бюджетных организациях: «наукограды», военные городки и закрытые административно-территориальные образования, приграничные города, гарнизоны, города — центры сельских муниципальных образований. Жизнь этих городов напрямую зависит от органов государственной власти и состояния федерального и региональных бюджетов.

Принадлежность муниципального образования к одной из типологических групп позволяет определить особенности как внутренней организации управления, так и форм организации деятельности власти.

Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» предусматривает кардинальное изменение типологии муниципальных образований. Все они (за исключением городов федерального значения) разделяются на три типа: поселение (городское или сельское), муниципальный район, городской округ. При этом важно различать понятия «поселение» и «населенный пункт». Поселение (самоуправляемая территория) может состоять и из одного, и из нескольких населенных пунктов.

Поселение — это сельский, городской населенный пункт или несколько населенных пунктов, объединенных общей территорией.

В состав территории городского поселения могут входить один город или один поселок, а также территории, предназначенные для развития его инфраструктуры в соответствии с генеральным планом. На этих территориях могут находиться поселки и сельские населенные пункты, не являющиеся муниципальными образованиями.

В состав территории сельского поселения могут входить, как правило, один сельский населенный пункт с численностью населения более 1000 человек (более 3000 человек — для территорий с высокой плотностью населения) и (или) объединенные общей территорией несколько сельских населенных пунктов с численностью населения менее 1000 человек каждый (менее 3000 человек — для территорий с высокой плотностью населения). В труднодоступных и удаленных районах законами субъектов Российской Федерации могут создаваться сельские поселения с численностью населения менее 1000 человек, а в особых случаях — даже менее 100 человек. Границы сельского поселения, состоящего

из нескольких населенных пунктов, как правило, устанавливаются с учетом пешеходной доступности административного центра поселения в течение рабочего дня для жителей всех населенных пунктов, входящих в состав поселения (кроме малонаселенных и труднодоступных территорий). Под пешеходной доступностью в течение рабочего дня понимается, что за указанный срок человек может дойти пешком от места проживания до административного центра и вернуться обратно.

Муниципальный район — это несколько поселений, объединенных общей территорией. В числе таких поселений могут быть и городские, и сельские. Главное предназначение муниципального района — решение вопросов межпоселенческого характера, требующих развитой инфраструктуры, а также выполнение отдельных государственных полномочий. Границы муниципального района определяются с учетом транспортной доступности административного центра района в течение рабочего дня для жителей всех поселений, входящих в состав муниципального района (кроме малонаселенных и труднодоступных территорий).

В указанном Федеральном законе от 2003 г. вводится новое понятие — «межселенная территория». Межселенная территория — это территория, не входящая в границы поселений. Здесь могут располагаться удаленные один от другого населенные пункты с числом жителей менее 1000 человек в каждом. На межселенной территории все функции органов местного самоуправления исполняются муниципальным районом. Таким образом, в состав территории одного муниципального района в малонаселенном субъекте (или части субъекта) Российской Федерации могут входить несколько поселений и межселенные территории.

Городской округ — это городское поселение, не входящее в состав муниципального района, хотя и расположенное в его границах. Населенный пункт, имеющий статус городского округа, может быть административным центром муниципального района. Наделение городского поселения статусом городского округа осуществляется законом субъекта Российской Федерации.

Каждый тип муниципального образования, согласно упомянутому Федеральному закону от 2003 г., наделяется своим перечнем вопросов местного значения. При этом городской округ решает вопросы местного значения как поселения, так и муниципального района.

В свете рассмотренной выше типологизации муниципальных образований можно сказать, что Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» не дает содержательного определения термина «муниципальное образование», а только указывает, что муниципальное образование — это городское или сельское поселение, муниципальный район, городской округ либо внутригородская территория города федерального значения.

На основе обобщения официальной и неофициальных точек зрения можно построить следующую схему типологии муниципальных образований (рис. 9.2).

2. Муниципальное образование как социально-экономическая система

Сложные системы, включающие в себя множество природных и созданных человеком подсистем, называются социально-экономическими. При этом одна социально-экономическая система может быть подсистемой в рамках другой социально-экономической системы.

Муниципальное образование (город, поселение, район) как социально-экономическая система является подсистемой региона и государства. В этих системах муниципальное образование выполняет множество различных функций: административную, производственную, транспортную, образовательную, культурную, научную и др.

Для управления муниципальным образованием как социально-экономической системой необходимо провести ее структуризацию и рассмотреть ее основные подсистемы. Функциональная же структуризация (по функциям или по целям) помогает построить «дерево целей» системы управления городом.

В материально-вещественной структуре города можно выделить следующие главные подсистемы:

■ территория;

■ население;

■ градообразующая сфера;

■ градообслуживающая сфера, или городское хозяйство;

■ социальная сфера.

Муниципальное образование как социально-экономическая система может быть определена через параметры объекта и субъекта управления. Объект управления (место проживания) характеризуется населением, инфраструктурой и территорией, поскольку именно они оказывают существенное влияние на формирование интересов совместного проживания.

Цель и методы деятельности субъекта управления муниципальным образованием определяют его характеристики. Главная характеристика субъекта управления муниципальным образованием — объем его компетенции. Прежде всего, это те задачи, которые государство возложило на органы местного самоуправления.

Осуществляя управленческую деятельность в муниципальном образовании, органы местного самоуправления призваны выявлять тенденции экономических процессов на подведомственной территории, определять приоритеты, ресурсные средства и формулировать экономическую стратегию развития местного сообщества Практически все органы местного самоуправления сейчас имеют в своем составе подразделения по экономическому и социальному развитию. Их основная цель — способствовать распространению на своей территории предпринимательства, росту производства товаров и услуг, созданию рабочих мест. В большинстве регионов страны созданы центры поддержки малого предпринимательства, образованы общественные фонды, осуществляется адресная материальная и финансовая помощь малым предприятиям.

4.. ОСОБЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

Муниципальное образование — это городское или сельское поселение, муниципальный район, городской округ либо внутригородская территория города федерального значения, т.е. достаточно многоликое формирование, имеющее особенности, определяемые его территорией, природными условиями, историей развития, национальным и демографическим составом населения, состоянием экономики и другими факторами.

Основными параметрами, характеризующими территорию муниципального образования внутри субъекта России, являются, в первом приближении, его географические и хозяйственные факторы.

Важный фактор, характеризующий особенности муниципального образования,— инфраструктурное единство его территории.

С одной стороны, наличие на территории муниципального образования инфраструктуры для исполнения полномочий в соответствии с законом — основное условие качественной работы органов местного самоуправления. Так, вряд ли можно говорить о содержании муниципальным образованием школы или больницы, если их нет на данной территории.

С другой стороны, наличие общих интересов в значительной степени обусловлено общей инфраструктурой. Если в селе действуют фельд-шерско-акушерский пункт или поликлиника, школа, клуб и другие социальные объекты, то вопросы их деятельности находятся в сфере совместных интересов всех поселений, которые на указанных объектах обслуживаются. В то же время наличие необходимой инфраструктуры не является определяющим, поскольку вопросы, отнесенные к ведению муниципального образования, могут быть решены с помощью механизма муниципального заказа. В данном случае принципиально важно определить преследуемую цель. Если данное муниципальное образование считается перспективным, будет крайне сложно решить задачу формирования и развития его инфраструктуры без заинтересованного участия органов местного самоуправления.

Сочетание имеющейся инфраструктуры и перспектив ее развития, а также другие указанные выше факторы должны учитываться при определении оптимальной территории муниципального образования. Эти факторы важны и для организации муниципального управления.

5. ОСНОВНЫЕ ТИПЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Как считают некоторые авторы, на внутреннюю хозяйственную жизнь основных типов муниципальных образований влияли территориальный и отраслевой факторы. Причем территориальный фактор обусловливался хозяйственной спецификой. Так, сельскохозяйственное производство, связанное с землей, тяготеет к территориальному принципу организации хозяйственной жизни и к дисперсному расселению

населения, в то же время специфика промышленного производства, его концентрация на небольших территориях приводят к возникновению компактных поселений.

Поэтому при первом приближении все муниципальные образования можно разделить на три большие группы:

1) поселенческие муниципальные образования (города, поселки, сельские населенные пункты),— как правило, к этой группе тяготеют те муниципальные образования, в которых имеется хотя бы минимальная собственная инфраструктура, обеспечивающая завершенность производственных циклов;

2) территориально-поселенческие муниципальные образования (сельские районы, округа и др.) — они состоят из нескольких поселений, объединенных общим хозяйственным интересом, общей инфраструктурой производственной деятельности и муниципального хозяйства;

3) территориальные муниципальные образования — характерны для районов Крайнего Севера, где специфика основного вида хозяйственной деятельности и кочевого образа жизни исключает поселения. Эта же схема применима для муниципальных образований в сельской местности с хуторским способом ведения хозяйства. Для Российской Федерации, как и для большинства стран, данный тип — скорее исключение, чем правило.

Если ввести критерий отраслевого характера, то можно разделить муниципальные образования на две крупные группы:

1) многофункциональные муниципальные образования — те муниципалитеты, которые имеют разветвленную сеть хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в нескольких отраслях производства (типичные примеры подобного муниципального образования — столицы субъектов Российской Федерации и абсолютное большинство крупных и средних городов нашей страны, хотя и в этом случае имеются исключения, например, Череповец, Тольятти, Набережные Челны и др., в которых жизнь города определяется деятельностью одного или двух крупнейших предприятий);

2) монофункциональные муниципальные образования — муниципалитеты, хозяйственная жизнь которых определяется одним-двумя крупными предприятиями либо несколькими предприятиями одной отрасли.

Монофункциональные муниципальные образования имеют ярко выраженную отраслевую специфику, среди них можно выделить следующие группы:

1) производственная группа—города-заводы, возникшие при крупных предприятиях промышленности, энергетики, транспорта и иных производствах; большинство из них сформировались в ходе индустриализации, когда город воспринимался, как некий «жилищный цех» при предприятии, а функции организации совместного проживания людей (городской жизни) были возложены на администрацию предприятия, а не на местную власть;

2) бюджетная группа — населенные пункты, основная часть населения которых работает в бюджетных организациях: «наукограды», военные городки и закрытые административно-территориальные образования, приграничные города, гарнизоны, города — центры сельских муниципальных образований. Жизнь этих городов напрямую зависит от органов государственной власти и состояния федерального и региональных бюджетов.

Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» предусматривает кардинальное изменение типологии муниципальных образований. Все они (за исключением городов федерального значения) разделяются на три типа: поселение (городское или сельское), муниципальный район, городской округ

Поселение — это сельский, городской населенный пункт или несколько населенных пунктов, объединенных общей территорией.

В состав территории городского поселения могут входить один город или один поселок, а также территории, предназначенные для развития его инфраструктуры в соответствии с генеральным планом. На этих территориях могут находиться поселки и сельские населенные пункты, не являющиеся муниципальными образованиями.

В состав территории сельского поселения могут входить, как правило, один сельский населенный пункт с численностью населения более 1000 человек (более 3000 человек — для территорий с высокой плотностью населения) и (или) объединенные общей территорией несколько сельских населенных пунктов с численностью населения менее 1000 человек каждый (менее 3000 человек — для территорий с высокой плотностью населения). В труднодоступных и удаленных районах законами субъектов Российской Федерации могут создаваться сельские поселения с численностью населения менее 1000 человек, а в особых случаях — даже менее 100 человек. Границы сельского поселения, состоящего из нескольких населенных пунктов, как правило, устанавливаются с учетом пешеходной доступности административного центра поселения в течение рабочего дня для жителей всех населенных пунктов, входящих в состав поселения (кроме малонаселенных и труднодоступных территорий). Под пешеходной доступностью в течение рабочего дня понимается, что за указанный срок человек может дойти пешком от места проживания до административного центра и вернуться обратно.

Муниципальный район — это несколько поселений, объединенных общей территорией. В числе таких поселений могут быть и городские, и сельские. Границы муниципального района определяются с учетом транспортной доступности административного центра района в течение рабочего дня для жителей всех поселений, входящих в состав муниципального района (кроме малонаселенных и труднодоступных территорий).

Межселенная территория — это территория, не входящая в границы поселений. Здесь могут располагаться удаленные один от другого населенные пункты с числом жителей менее 1000 человек в каждом. На межселенной территории все функции органов местного самоуправления исполняются муниципальным районом. Таким образом, в состав территории одного муниципального района в малонаселенном субъекте (или части субъекта) Российской Федерации могут входить несколько поселений и межселенные территории.

Городской округ — это городское поселение, не входящее в состав муниципального района, хотя и расположенное в его границах. Населенный пункт, имеющий статус городского округа, может быть административным центром муниципального района. Наделение городского поселения статусом городского округа осуществляется законом субъекта Российской Федерации.

Каждый тип муниципального образования, согласно упомянутому Федеральному закону от 2003 г., наделяется своим перечнем вопросов местного значения. При этом городской округ решает вопросы местного значения как поселения, так и муниципального района.

В свете рассмотренной выше типологизации муниципальных образований можно сказать, что Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» не дает содержательного определения термина «муниципальное образование», а только указывает, что муниципальное образование — это городское или сельское поселение, муниципальный район, городской округ либо внутригородская территория города федерального значения.

На основе обобщения различных точек зрения можно построить следующую схему типологии муниципальных образований (рис..2).

Конец лекции

2014-02-24

2014-02-24 1822

1822