Применение генераторного газа

Генераторный газ – составляет такой вид горючих газов, который применяется во множестве производств не только потому, что легко получается из всяких углеродистых сортов горючих веществ и дает возможность пользоваться всякими низшими родами топлива (например, торфом, опилками, каменноугольной мелочью) для получения желаемых во множестве случаев (например, в стеклоделии и в металлургии) высоких температур, не достигаемых при простой топке такими видами топлива, но и потому, что генераторные газы сгорают полностью, отдавая все возможное тепло, при смешении лишь с надлежащим количеством воздуха, тогда как всякие виды твердого топлива для такого сгорания требуют огромного избытка воздуха. Образование таких газов происходит в простых горнах или небольших шахтных (вертикальных, более или менее цилиндрических) печах, называемых генераторами, которые можно рассматривать как части обычных печных топок, в которых горение совершается лишь наполовину. Возможность тех явлений, которые ведут к образованию газа, основывается на способности всяких видов угля и всяких видов углеродистого топлива образовать в первый момент горения лишь углекислый газ, СО 2, и уголь, а вместе с тем образовавшемуся углекислому газу с накаленным углем свойственно при отсутствии избытка воздуха образовать горючую окись углерода СО (по уравнению: СО2+С=2СО), которая и составляет горючую составную часть генераторного газа.

Все обычные виды горючих материалов содержат избыток углерода и водорода, т. е. количество содержащегося в них кислорода менее, чем следует для образования СО2 и Н2О, и при накаливании все образуют сверх других продуктов уголь, который при горении в воздухе или кислороде сперва дает всегда исключительно один углекислый газ СО2, но никогда не образует сразу окись углерода СО, хотя это есть низшая степень окисления. Она происходит только как вторичный продукт из углекислого газа.

Соединение - это состояние, при котором 2 детали имеют элементы входящие друг в друга.

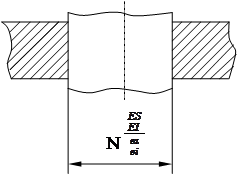

В международной практике условлено принимать номинальные размеры элементов, образующих соединение равными по величине и называть номинальным размером соединения. На сборочных чертежах предельные отклонения принято обозначать: над чертой - отклонения охватывающего размера (отверстия), под чертой охватываемого (вала) (рис17).

|

Рисунок 17 - Обозначение предельных отклонений

на сборочных чертежах.

Например: Æ36 или Æ36

или Æ36

В изделиях детали собираются в определенные сборочные единицы и в зависимости от условий работы имеют различный характер соединения, определяемый величиной получающихся в нем зазоров S или натягов N.

Данное определение относится к посадке, которая характеризует или свободу относительного перемещения деталей при наличии зазора или степень сопротивления их взаимному смещению, когда в соединении натяг.

Иными словами посадка - это характер соединения, показывающий возможность деталей перемещаться относительно друг друга или оставаться неподвижными под действием внешней нагрузки.

В технике используют следующие виды посадок:

- с зазором,

- с натягом,

- переходные.

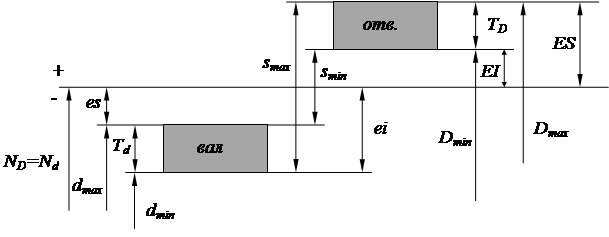

Величины зазоров или натягов определяются разностью размеров вала и отверстия. Если размер отверстия больше размера вала, то разность называют зазором, а если до сборки размер вала был больше размера отверстия - натягом. В расчетах натяг может быть выражен как отрицательный зазор (рис.18).

|

Рисунок 18 - Посадки: а) с зазором; б) с натягом

6.2 Схемы расположения полей допусков отверстия и вала в посадках с зазором, с натягом и переходных

Посадки образуются сочетанием полей допусков отверстий и валов.

Посадки с зазором используются для создания подвижных разъемных соединений. Характеризуются наличием зазора S между соединяющимися деталями. Зазор - это разность размера отверстия и размера соединяемого с ним вала, при условии, что отверстие больше вала.

S = D - d, если D > d

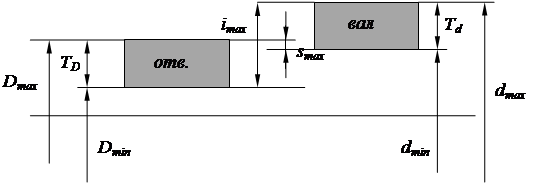

Для выполнения условия на сборке D > d необходимо создать сочетание полей допусков, в котором поле допуска отверстия лежало бы выше поля допуска соединяемого с ним вала (рис.19).

|

Рисунок 19 - Образование посадки с зазором.

Зазор, образующийся между сопрягаемыми деталями не является величиной постоянной, а колеблется от наименьшего до наибольшего предельных значений.

Наибольший предельный зазор

Smax = Dmax - dmin или Smax = ES - ei

Наименьший предельный зазор

Smin = Dmin - dmax или Smin = EI - es

Появление на сборке предельных зазоров весьма маловероятно. В подавляющем большинстве сборок будут получаться зазоры близкие к среднему

Sср =

Стабильность возникновения зазоров, близких к среднему значению характеризуется допуском зазора

Ts = Smax - Smin или T = TD+Td

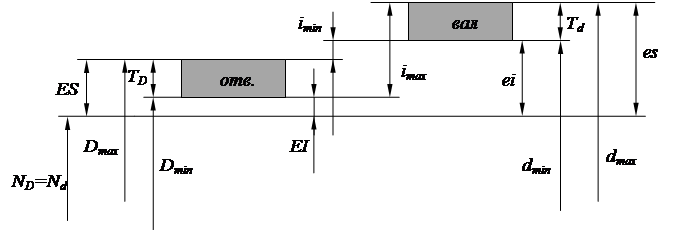

Посадки с натягом используются для создания неподвижных, неразъемных в процессе эксплуатации соединений. Детали в таких соединениях удерживаются относительно друг друга силой трения, возникающей на контактирующих поверхностях. Источником силы трения является упругая деформация деталей, возникающая вследствие натяга при сборке.

Натяг i - это разность размера вала и размера соединяемого с ним отверстия, существующее до сборки, при условии что вал больше отверстия.

i = d - D, если d > D

Для обеспечения на сборке условия d > D необходимо, чтобы поле допуска вала лежало выше поля допуска отверстия (рис.20)

Рисунок 20 - Образование посадки с натягом

Натяг, точно также как и зазор, образующийся между сопрягаемыми деталями не является величиной постоянной, а колеблется от наименьшего до наибольшего предельных значений.

Наибольший предельный натяг

imax = dmax - Dmin или imax =es - ei

Наименьший предельный натяг

imin = dmin - Dmax или imin = ei - es

В большинстве случаев будут получаться натяги, близкие к среднему

iср =

Стабильность соединения определяется допуском натяга.

Ti = imax - imin или Ti = TD+Td

Переходные посадки - используются для центрирования деталей (степень совпадения осей при сборке). В переходных посадках, в зависимости от случайного соотношения размеров отверстия и вала могут получаться как зазоры, так и натяги. Для этого поля допусков отверстий или валов должны перекрываться частично или полностью (рис 21).

При анализе переходной посадки с функциональной точки зрения интересуются в основном двумя вопросами:

- какова ожидается точность центрирования?

- какие усилия потребуются для сборки деталей?

Для ответа на эти вопросы необходимо рассчитать наибольший предельный натяг и наибольший предельный зазор, возможный при данном сочетании полей.

|

Рисунок 21 - Образование переходной посадки.

Подводя итог сказанному отметим, что в зависимости от величины зазоров и натягов, возможны два типа посадок: подвижные - с зазором и неподвижные, к которым относятся посадки с натягом и переходные

Smax = Dmax - dmin,или Smax = ES - ei

imax = dmax - Dmin, или imax =es - ei

Если окажется, что Smax > imax,, то в подавляющем большинстве сборок будут получаться зазоры, близкие к среднему:

Sср =

Такое соединение будет обеспечивать удовлетворительное центрирование, а для его сборки не потребуется больших усилий.

Если окажется, что imax > Smax, то в большинстве сборок будут получаться натяги близкие к средним:

iср =

Стабильность возникновения зазоров или натягов близких к средним характеризует допуск переходной посадки:

Tпер.пос. = smax + imax, или Tпер.пос = TD + Td

2014-02-09

2014-02-09 1395

1395