НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА

— официальное название ООПТ.

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ

— точное географическое положение (регион, административный район, если нужно — названия расположенных поблизости населенных пунктов, расстояния и направления от них).

КАТЕГОРИЯ

— вид ООПТ (заказник, памятник природы памятник садово-паркового искусства и др.), установленный Федеральным законом Российской Федерации “Об особо охраняемых природных территориях” 1995 г. или иным нормативным актом.

СТАТУС

— ранг ООПТ (федеральный, региональный, местный).

ПОДЧИНЕННОСТЬ

— ведомство, которому подчинено ООПТ (чаще всего — региональный комитет по природным ресурсам).

АКТ О СОЗДАНИИ

— нормативный документ о создании ООПТ.

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАТЕЛИ и ЗЕМЛЕВЛАДЕЛЬЦЫ

— юридические и физические лица, которым принадлежит земля. Памятники природы организуются без изъятия земли, заказники чаще всего тоже (хотя по закону земля заказника может принадлежать и ему самому).

ПЛОЩАДЬ И КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ

— подробное описание прохождения границ ООПТ с привязкой их к естественным ориентирам.

|

|

|

ОБЪЕКТЫ ОХРАНЫ

— перечень видов или объектов, ради сохранения которых создана ООПТ.

ОПИСАНИЕ

— детальное описание ООПТ по результатам обследования.

ОБОСНОВАНИЕ ЗНАЧЕНИЯ

— описание роли ООПТ в сохранении природного и (или) культурного наследия.

ЦЕННОСТЬ

— научная, водоохранная, почвозащитная, фаунистическая, флористическая, культурная, рекреационная и др. в зависимости от объектов охраны.

РЕЖИМ ОХРАНЫ

— установленные ограничения хозяйственной деятельности или предписания по видам, способам и срокам ее ведения.

СОВРЕМЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ

— рекреационная нагрузка и ведущиеся на ООПТ разрешенные виды деятельности.

УГРОЖАЮЩИЕ ФАКТОРЫ

— перечень факторов, негативно влияющих на ООПТ.

СОСТОЯНИЕ

— оценка состояния территории и отдельных охраняемых объектов.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ОПТИМИЗАЦИИ РЕЖИМА ОХРАНЫ

— меры, которые необходимо принять для улучшения состояния ООПТ.

III. ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ

3.1. Настоящие Указания определяют порядок разработки схем организации и развития национального парка и содержат дополнения к разработке ТЭО строительства объектов основного и вспомогательного значения, осуществляемого по линии финансирования строительства в лесном хозяйстве.

Проектирование объектов строительства, не предусмотренных планами финансирования объектов лесного хозяйства (строительство дорог повышенной категории сложности, туристских комплексов, сложных гидротехнических сооружений, объектов соцкультбыта общего пользования и проч.), осуществляется в соответствии с действующими нормами и правилами строительного проектирования, соответствующие ссылки на которые даны в тексте Указаний.

|

|

|

Разработка государственной программы сети особо охраняемых территорий и эколого-экономического обоснования осуществляется по специальным методикам, разработка которых предусматривается в задании на проектирование.

Разработка Схем организации и развития национального парка

3.2. Проектные решения Схемы по каждому из национальных парков должны приниматься на основе материалов натурного изучения территории и иметь следующее содержание:

а) Границы национального парка устанавливаются в результате анализа данных о наличии и состоянии природных комплексов и объектов, имеющих особую экологическую, эстетическую, историко-культурную и рекреационную ценность. Вокруг каждого из таких объектов, в зависимости от их состояния и близости источников внешнего воздействия, определяются экологически оптимальные зоны охраны, границы которых в сумме и определяют границу национального парка и его функциональных зон. Окончательно границы корректируются по результатам ландшафтного картирования.

Границы парка должны корреспондироваться с физическими границами ПТК, четко фиксироваться на местности: включать в себя возможно большее число природных и культурно-исторических объектов, обладающих наибольшей аттрактивностью и научной ценностью; возможно большее число характерных для данного региона типов ландшафтов и содержать значительное видовое разнообразие рекреационных ресурсов; исключать крупные населенные пункты, промышленные предприятия, агропромышленные комплексы и крупные сельскохозяйственные предприятия, места захоронения токсичных и радиоактивных отходов, объекты складирования и утилизации промышленных и бытовых твердых и жидких отходов, действующие кладбища и скотомогильники, транспортные узлы, трассы нефте-, газо- и продуктопроводов, высоковольтных линий электропередач - источников сильных магнитных излучений, месторождения полезных ископаемых, имеющих особую народнохозяйственную значимость, крупные энергетические и ирригационные сооружения и объекты, зоны действующих и потенциальных курортов.

Территория парка должна быть достаточно обширна, чтобы включать в себя все сезонные стации животных, ведущих полукочевой образ жизни. Особое внимание следует уделить местообитаниям эндемичных, редких и исчезающих видов.

Предложения по границам национального парка разрабатываются в нескольких (двух-трех) вариантах по согласованию с местными обществами и научными организациями, рассматриваются и утверждаются на рабочих совещаниях в Советах народных депутатов (районных или областных).

Предложения по частичному или полному отчуждению в состав национального парка территорий отдельных землепользователей должны аргументироваться расчетами компенсационных затрат на выбытие их мощностей по согласованным с ними методикам. Возникающие при этом конфликты разрешаются в согласительных комиссиях местных Советов народных депутатов, в необходимых случаях материалы направляются в экспертную комиссию.

Вне зависимости от количества землепользователей на территории национального парка баланс земель и сводку затрат на строительство и эксплуатацию следует давать суммарно и в разбивке по землепользователям.

б) Архитектурно-планировочная организация территории.

Решения по архитектурно-планировочной организации территории национального парка принимаются на основе комплексной оценки территории и анализа информации о наличии и размещении объектов и территорий, нуждающихся в охране, и объектов, территорий и маршрутов для организации рекреации.

|

|

|

Под комплексной оценкой территории национального парка следует понимать сравнительную оценку характеристики его природно-территориальных комплексов. Решающее значение при этом имеет уровень сохранности и уязвимости ПТК к воздействию антропогенных факторов.

Сравнение характеристик ПТК имеет целью получение следующих интегральных (комплексных) оценок:

условия существования биоты; антропогенная нарушенность; уязвимость; аттрактивность и степень благоприятности условий для рекреационной деятельности.

В соответствии с целевым назначением и стоящими перед национальными парками задачами их территории подразделяются на:

- территории (зоны) заповедного режима, предназначенные для восстановления особо ценных природных комплексов и объектов, на которых запрещается всякая рекреационная и хозяйственная деятельность.

Общая площадь территорий (зон) заповедного режима определяется исходя из принципа оптимальности условий для существования охраняемых видов растительного и животного мира. Решения по их размещению по территории парка и общей площади принимаются исходя из местных условий и должны быть обоснованы конкретной экологической ситуацией;

- территории (зоны) регулируемого рекреационного использования, на которых обеспечиваются условия для осмотра достопримечательностей парка и кратковременного отдыха. Здесь размещается основная часть туристских маршрутов со смотровыми площадками, тропами и местами отдыха, оборудованными укрытиями от непогоды, кострищами с запасом топлива, указателями, аншлагами и схемами размещения природных, историко-культурных и иных достопримечательных объектов.

Территории, выделяемые для организации экскурсий на природу и туризма, должны оцениваться с позиций общей эмоциональной и познавательной ценности и пригодности их для разных видов туристских занятий.

Обслуживание рекреантов в этой зоне обеспечивается системой диспетчерской сети рекреационных учреждений и устройств (хижины, приюты, бивуачные стоянки), туристских маршрутов различной протяженности, тяжести и содержания;

|

|

|

- территории (зоны) обслуживания посетителей, на которых располагаются кемпинги, гостиницы, мотели, палаточные лагеря, экскурсионное бюро, музей природы, информационные центры, предприятия общественного питания, торговли, другие культурно-бытовые объекты, поляны и площадки для организации массовых видов отдыха и спорта;

- территории (зоны) других землепользователей, на которых осуществляется хозяйственная деятельность, не противоречащая задачам национального парка;

- другие (исходя из местных условий) функциональные территории.

Размеры и границы функциональных территорий (зон) национального парка устанавливаются по результатам анализа природоохранной и рекреационной ценности составляющих его территорию природно-территориальных комплексов (ландшафтов). При этом все наименее всего нарушенные хозяйственной деятельностью человека территории, являющиеся к тому же местом обитания нуждающихся в охране и наблюдении типичных, редких и исчезающих видов и комплексов растительного и животного мира, включаются в зону заповедного режима, а наиболее устойчивые к рекреационным нагрузкам и привлекательные для отдыха территории - в зону рекреационного использования. Деление природно- территориальных комплексов (ландшафтов) на части при отнесении их в ту или иную зону недопустимо.

С целью исключения прямого контакта национального парка с зонами интенсивной хозяйственной деятельности и соответственно с целью предотвращения негативного влияния последних на природную среду парка по его периферийной части должна быть предусмотрена охранная зона. Средняя ширина охранной зоны должна быть по возможности не менее 1-5 км.

В пределах охранной зоны на основных транспортных направлениях, подводящих рекреационные потоки ко входам в парк, следует формировать узлы управления, хозяйственного обслуживания и расселения персонала. Входы в парк организуются в местах сопряжения охранной зоны с зоной обслуживания посетителей.

Вокруг источников водоснабжения и водоемов, являющихся местом нереста ценных промысловых рыб и имеющих большое рыбохозяйственное значение, следует предусматривать защитные зоны. В этих зонах, в отличие от зон заповедного режима, разрешается жестко регламентируемая лесовосстановительная и биотехническая деятельность, направленная на охрану мест произрастания и обитания эндемичных и реликтовых видов растений и животных, на обеспечение экологически благополучного состояния территории. Все иные виды хозяйственной деятельности, включая организацию отдыха и туризма, запрещаются.

Планировочная организация национального парка строится по зональному типу, т. е. каждая из зон имеет свою систему планировочных элементов. В зонах заповедного режима никаких элементов планировки быть не должно - в них сохраняется и охраняется естественность природной обстановки.

Размещение и связи композиционных узлов и центров в зонах регулируемого рекреационного использования и в зонах обслуживания посетителей определяются наличием (или отсутствием) объектов рекреационного интереса и состоянием природной среды.

Территории других землепользователей в системе архитектурно-планировочной организации учитываются исходя из их функционального назначения. Они используются для показа и пропаганды лучших достижений в области природопользования, свидетельствующих о возможности совмещения интересов интенсивного хозяйства и охраны природы.

Архитектурно-планировочная организация территории национального парка не может и не должна ограничивать интересы местного населения, проживающего на его территории. В связи с этим размещение и направления развития любых объектов строительства должны быть ориентированы не только на организацию и обслуживание посетителей, но, в не меньшей степени, на бытовое и культурное обслуживание коренного населения.

В национальном парке не следует предусматривать строительство ведомственных домов отдыха и других специализированных стационаров отдыха и лечения закрытого типа. В соответствующих зонах разрешается строительство турбаз и приютов, кемпингов, экскурсионных бюро и информационных центров, пунктов питания и торговли, других объектов культурно-бытового обслуживания. Следует предусматривать места для установки палаток и разведения костров туристами, стоянки для автомашин, пункты проката инвентаря и оборудования.

Решения и расчеты объемов и стоимости работ по формированию и развитию планировочной инфраструктуры парка даются в разбивке на всю его территорию в границах экологического обоснования и на территорию, передаваемую в его непосредственное ведение (указывается в постановлении об его организации).

в) Рекреационное освоение территории. Процесс разработки раздела должен включать следующие этапы: разработку вариантов рекреационного освоения; определение потребности в территориях для отдыха и мест строительства центров рекреационного обслуживания, определение емкости рекреационных территорий.

Выбор вариантов рекреационного освоения должен быть увязан с решением по архитектурно-планировочной организации территории парка и основным направлением развития функциональных зон.

Варианты освоения базируются на анализе следующих материалов:

· выявление и конкретизация функции планировочной зоны (узла);

· анализ природно-климатических условий для рекреационной деятельности;

· оценка технических возможностей освоения участка;

· оценка участка по степени уникальности рекреационных ресурсов и степени привлекательности территории;

· оценка условий транспортной доступности.

Потребности в территориях и местах отдыха определяются с учетом следующего:

· запросы основных демографических групп местного населения и прибывающих посетителей в места отдыха и туризма;

· специфика народных традиций;

· возможности резервирования на перспективу территорий рекреационного назначения.

Рекреационная емкость территории парка определяется раздельно по функциональным зонам, рекреационным узлам, центрам, прогулочным, экскурсионным и туристским маршрутам. Емкость определяется как сумма величин предельно допустимых среднегодовых нагрузок на 1 га общей площади в чел./га единовременно. (Временная методика определения рекреационных нагрузок на природные комплексы при организации туризма, экскурсий, массового повседневного отдыха и временные нормы этих нагрузок. М.: Гослесхоз СССР, 1987.)

Создание и функционирование национальных парков будет связано с развитием в них широкого комплекса платных услуг. Это позволит получать значительные доходы, достигать в определенных НП значительной рентабельности, что позволит им функционировать и развиваться на основе хозрасчета, самоокупаемости, самофинансирования. Поэтому возможность получения доходов и прибыли за счет организации рекреационного обслуживания в национальных парках РФ наряду с выполнением их природоохранной и экологической функций должна рассматриваться как одна из важных задач их создания и функционирования. Практика показывает, что такие возможности есть, но не реализуются.

Изложенное позволяет аргументировать один из важных критериев разработки и определения оптимального варианта рекреационного освоения НП на расчетный срок, а именно: необходимость получения оптимальных доходов и прибыли от функционирования уже в первые 5-10 лет с момента его создания.

Другим важнейшим критерием выборки и отбора оптимального варианта рекреационного освоения должен быть критерий минимизации капвложений и трудозатрат в течение расчетного срока, при которых обеспечиваются наибольшие доходы и прибыль по годам и в конечном итоговом результате.

Оба критерия могут быть использованы только при условии обеспечения экологически устойчивого состояния всего природного комплекса НП.

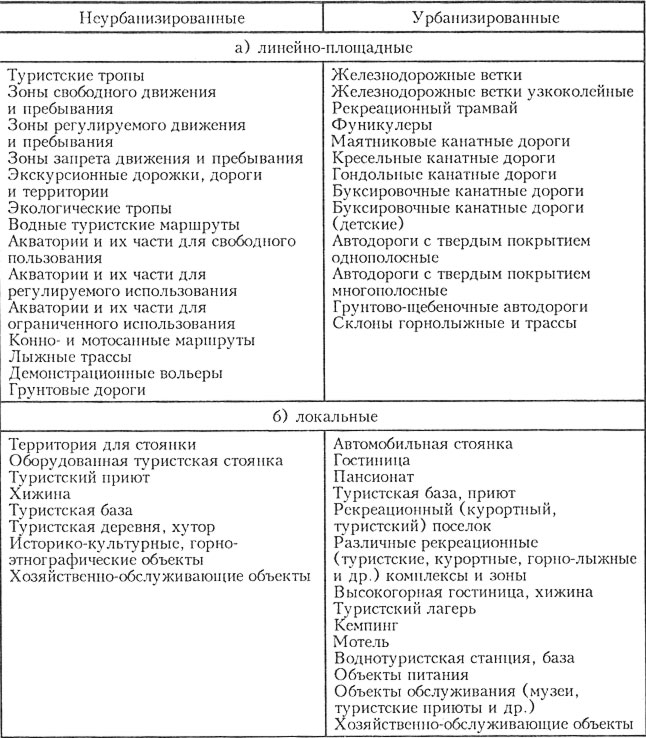

Варианты рекреационного освоения национального парка в зависимости от конкретных природных и социально-экономических условий его территории и взаимосвязей с окружающим регионом должны разрабатываться с использованием следующих объектов в определенном их отборе и сочетании:

Объекты рекреационного освоения в национальных парках

г) Хозяйственные мероприятия в лесах национального парка.

Разрабатываются в соответствии с целевым назначением каждой его функциональной зоны и состоят из мероприятий по формированию породного состава и структуры лесов:

- рубок ухода за лесом и санитарных рубок;

- лесовосстановления на лесных не покрытых лесом площадях;

- благоустройства, ландшафтных и декоративных посадок в местах отдыха и вдоль прогулочных маршрутов;

- мероприятий по охране лесов от пожаров (противопожарных мероприятий):

- повышения пожароустойчивости лесов;

- противопожарного благоустройства лесного фонда;

- организации служб пожаротушения;

- мероприятий по оптимизации условий обитания животных (биотехнических мероприятий):

- организации охраны животных;

- регулирования видового состава и численности животных;

- улучшения защитных и кормовых качеств угодий;

- показа животных и пропаганды их охраны.

Мероприятия по формированию породного состава и структуры лесов назначаются в местах массового отдыха населения, вдоль дорог, туристских и прогулочных маршрутов (как сухопутных, так и водных), а также в насаждениях, находящихся в стадии распада и угнетения. При этом места производства работ и их интенсивность должны быть согласованы с лесным отделом национального парка в период изысканий и утверждены на стадии основных положений. Все мероприятия по хозяйственному вмешательству в процессы естественного развития лесных биоценозов следует рассматривать как вынужденную меру, обусловленную необходимостью создания оптимальных условий среды для отдыха посетителей или предупреждения дальнейшего распада ослабленных насаждений, и назначать их в комплексе с мероприятиями по улучшению условий обитания животных, благоустройству территории и мероприятиями по профилактике лесных пожаров.

Для обоснования объемов и размещения мероприятий по формированию породного состава и структуры лесов разрабатывается рабочий вариант плана-схемы национального парка, на котором показывается весь комплекс проектируемых мероприятий с объявлением (в легенде) побудительных мотивов и общей направленности каждого мероприятия.

Рубки ухода за лесом и санитарные рубки в лесах национального парка назначаются для улучшения условий роста и формирования породного состава молодняков I-II классов возраста для улучшения условий формирования устойчивых к неблагоприятным внешним воздействиям биогрупп в средневозрастных насаждениях, для регулирования возрастной структуры в приспевающих, спелых и перестойных насаждениях и для улучшения санитарной обстановки путем своевременной уборки больных, поврежденных и ослабленных деревьев в насаждениях любой возрастной группы.

Рубки ухода за лесом и санитарные рубки назначаются главным образом в зоне обслуживания посетителей и вдоль прогулочных маршрутов в зоне регулируемого рекреационного использования. В зоне заповедного режима никаких рубок назначать не следует, за исключением выборочных санитарных рубок, которые назначаются по заключению специалиста по лесозащите.

Лесовосстановление должно назначаться на всех переданных в состав национального парка лесных, не покрытых лесом землях и предусматриваться к выполнению в первые же годы его существования. Способы лесовосстановления (посев, посадка, содействие естественному возобновлению), подбор и схемы смешения должны определяться с учетом местных лесорастительных условий, но непременно в ориентации на естественный характер размещения биогрупп по площади участка.

В местах массового отдыха и вдоль прогулочных маршрутов для восстановления отрицательных последствий нерегулируемой рекреационной нагрузки и усиления эстетического качества участка должны предусматриваться посадки ландшафтных групп, куртин, подпологовые посадки крупномерных саженцев деревьев и кустарников в сочетании с мероприятиями по улучшению травяного покрова и благоустройством территории. Такие посадки назначаются по проектам-аналогам.

Защитные, декоративные, планировочные и прочие виды посадок обсчитываются в укрупненных показателях.

Благоустройство решается в общей системе мероприятий по рекреационному освоению парка и составляет с ним единое целое.

Вопросы размещения малых архитектурных форм (МАФ) следует решать с учетом следующих основных принципов:

- главная композиционная роль принадлежит природным элементам (насаждение, водоем);

- необходимо придерживаться однородности стиля и материала при изготовлении МАФ, сосредоточенных на одном участке;

- среди разных форм архитектуры акцент следует делать на ведущие;

- наиболее выразительные в архитектурном отношении объекты размещаются в основных композиционных узлах и центрах для выражения архитектурно- планировочного замысла, а часто повторяющиеся “нейтральные” формы — вдоль маршрута, подчеркивая направление движения;

- монументальность или заведомая легкость малых архитектурных форм должна отвечать характеру окружения и функционального использования территории и соответствовать архитектурно-планировочной и пространственной композиции.

Элементы благоустройства должны соответствовать предполагаемым рекреационным нагрузкам. На участках с нагрузкой до 10 чел./га единовременно можно применять стационарное оборудование из природных материалов (дерево), на участках с нагрузками более этой величины, но при возможности контроля целесообразнее использовать трансформирующееся оборудование из смешанных материалов. На участках с высокими и предельными (100 чел./га и более) нагрузками нужны элементы с повышенной прочностью (сталь, бетон).

д) Охрана лесов от пожаров.

Проектирование выполняется в соответствии с “Указанием по проектированию противопожарных мероприятий в лесах СССР” (Союзгипролесхоз, 1982) и включает:

- анализ горимости лесов;

- организацию противопожарных служб;

- профилактику пожаров и противопожарное благоустройство территории.

Анализ горимости лесов выполняется в соответствии с п. 2.6 вышеназванных Указаний.

Организация противопожарных служб предусматривает:

- обоснование количества мест и размещения пожарно-химических станций, пунктов хранения пожарного инвентаря, наблюдательных пунктов и т. д. (по функциональным зонам);

- районы противопожарного обслуживания и расчеты потребности в средствах пожаротушения и численности персонала;

- обоснование развития дорожно-сторожевой службы, маршруты и график патрулирования;

- метеообслуживание и связь;

- места базирования средств авиалесоохраны и расчет потребности в летательных аппаратах (в соответствии с действующей “Инструкцией по авиационной охране лесов” и действующими положениями “Основных условий на выполнение работ самолетами и вертолетами гражданской авиации СССР по охране лесов от пожаров и типового договора на эти виды работ”).

Профилактика пожаров и противопожарное благоустройство территории должны предусматривать:

- агиттехпропаганду, устройство мест отдыха и объектов наглядной агитации;

- создание разрывов, заслонов и других барьеров, повышающих пожароустойчивость лесов в функциональных зонах;

- противопожарное обустройство приютов и площадок для ночлега туристов, стоянок для автотранспорта;

- установку шлагбаумов и преград, закрывающих доступ в отдельные участки леса;

- работы по обеспечению транспортной доступности территории (п. 3.2ж настоящих указаний;

- устройство водоемов и подъездов к ним.

Все работы по противопожарному благоустройству территории должны корреспондироваться с предложениями по архитектурно-планировочной организации парка.

е) Мероприятия по оптимизации условий обитания животных.

Система мероприятий, направленных на оптимизацию условий обитания животных в угодьях национального парка включает:

- организацию охраны животных;

- регулирование видового состава и численности;

- улучшение защитных и кормовых качеств угодий;

- показ животных и пропаганду их охраны.

Мероприятия по охране животных должны включать предложения по организации или совершенствованию службы охраны фауны (егерской службы), борьбе с браконьерством, выделению заповедных зон и участков фаунистического покоя, предотвращению гибели животных при проведении сельскохозяйственных и лесохозяйственных работ. Специально выделяются мероприятия по охране особо ценных зоологических объектов (места обитания редких и исчезающих, эндемичных видов, места повышенной плотности и сезонной концентрации животных и др.).

В случае необходимости предусматриваются мероприятия по реинтродукции видов, ранее обитавших на территории национального парка, или по изъятию нежелательных вселенцев, а также контроль численности и половозрастной структуры популяции тех видов, которые при высокой плотности способны повлиять на среду своего обитания или угрожать жизни отдыхающих (врановые птицы, некоторые хищники, копытные и др.). С целью обоснования регулирующих мероприятий проводится предварительная бонитировка местообитаний для этих видов и устанавливается желаемое соотношение между оптимальной (теоретической) и реальной их численностью.

Мероприятия по улучшению защитных и кормовых угодий для обитания животных проектируются, в случае необходимости, дифференцированно, в соответствии с функциональным зонированием и типологией местообитаний. Они должны прежде всего компенсировать нежелательные антропогенные воздействия, повысить устойчивость сообществ, а также привлечь животных к местам сосредоточения посетителей (туристским маршрутам, местам отдыха и т.п.), увеличивая тем самым информационную и эстетическую ценность отдыха.

Помимо комплекса собственно биотехнических мероприятий очень важно составление биотехнических требований к проведению лесохозяйственных, сельскохозяйственных, мелиоративных работ (если они планируются в национальном парке).

Пропаганда экологических знаний и демонстрация животных посетителям производится в зоне обслуживания (создание музеев, вольерных зоопарков, аквариумов и т. п.) и в зоне регулируемого рекреационного использования на специальных туристско- экскурсионных маршрутах (учебных тропах). Повысить информативность маршрута возможно как за счет показа посетителям уникальных зоологических объектов (колониальные гнездовья, лежбища, бобровые поселения, места сезонной концентрации животных), так и путем целенаправленного привлечения отдельных видов с помощью биотехнических мероприятий.

В особых случаях на территории национального парка могут выделяться участки для проведения спортивной охоты. При этом должны быть определены пропускная способность выделенной территории, режим проведения охот и оптимальный размер изъятия из популяций используемых охотничьих животных.

ж) Транспортное освоение территории.

Система транспортных коммуникаций, обеспечивающих функционирование НП, должна выполнять три основные задачи:

- направление внешних рекреационных потоков ко входам в НП;

- распределение рекреационных потоков внутри территории НП согласно функциональным задачам и обеспеченности территории каждой зоны;

- обеспечение хозяйственного обслуживания территории НП.

Структура транспортных коммуникаций в общем виде включает в себя:

- внешние автомобильные дороги;

- подводящие автомобильные дороги, обеспечивающие связь территории НП с путями транспорта общего пользования;

- распределительные автомобильные дороги, размещаемые в периферийной зоне, связывающие между собой узлы управления и хозяйственного обслуживания НП;

- внутрипарковые автомобильные дороги;

- рекреационно-хозяйственные автомобильные дороги, обеспечивающие рекреационные, трудовые и хозяйственные связи узлов управления и хозяйственного обслуживания с рекреационными центрами в пределах подзоны интенсивной рекреации;

- главные парковые автомобильные дороги, обеспечивающие экскурсионно-туристское обслуживание и связи рекреационных центров с местами размещения экспозиционных объектов, а также хозяйственное обслуживание в пределах подзоны экстенсивной рекреации;

- внутрихозяйственные автомобильные дороги, обеспечивающие функционирование хозяйственных служб НП, а также службу контроля за состоянием природной среды парка и регулирования рекреационной деятельности;

- специальные автомобильные дороги, обеспечивающие лесохозяйственную деятельность, а также содержание и сохранность заповедных зон и выполнение плановых научно-исследовательских работ.

Пешеходные дорожки:

- I тип - пешеходные для массового движения пешеходов;

- II тип - прогулочные пешеходные дороги;

- III тип - туристские тропы.

Велосипедные дорожки подразделяются на два типа:

- I тип - велодорожки для массового маршрутного движения;

- II тип - прогулочные велодорожки.

Густота и структура сети дорог устанавливаются на каждом конкретном объекте самостоятельно, в зависимости от состава, режима, положения и назначения функциональных зон НП.

Ориентировочные показатели приводятся ниже, для автомобильных дорог:

- 8-10 км/кв. км - в пределах сосредоточения рекреационных учреждений;

- 3-5 км/кв. км - в подзоне интенсивной рекреации;

- 2-8 км/кв. км - в подзоне экстенсивной рекреации и в зонах других землепользователей;

- 0,5-1,0 км/кв. км - в охранной зоне;

- 0,01-0,05 км/кв. км - в зоне заповедного режима.

Размещение транзитных автомобильных дорог общего пользования, а также дорог промышленного назначения с высокой интенсивностью движения в пределах территории НП нежелательно.

При наличии в пределах территории НП автомобильных дорог с высоким уровнем интенсивности движения площадки отдыха целесообразно устраивать в непосредственной близости от достопримечательных мест и композиционных узлов НП. При остановках должны устраиваться специальные пешеходные дорожки к видовым площадкам.

При прокладке прогулочных автомобильных дорог внутри НП необходимо стремиться к объединению наиболее красивых и живописных мест или композиционных узлов в единую видовую панораму. При этом на таких дорогах целесообразно устраивать одностороннее кольцевое движение. Такие дороги кратчайшим путем должны пересекать однообразные ландшафты и по возможности не пропускать ни одного интересного рекреационного объекта. Нежелательно пересечение дорогой путей миграции кочующих животных, обитающих в НП.

Для обеспечения полного восприятия видового фрагмента из автомобиля протяжение участка дороги должно быть принято численно равным в метрах расчетной скорости движения по дороге в километрах в час. Число обзорных точек и их расположение на прогулочных парковых автомобильных дорогах должно быть таким, чтобы туристы могли останавливаться 1 раз в 20-40 минут.

Все автомобильные дороги, размещаемые в парке, независимо от назначения должны проектироваться ландшафтным методом.

Все технические решения по развитию парковых дорог должны исходить из главного требования - максимального удовлетворения всех транспортных нужд всех служб и рекреантов в НП, создания наиболее благоприятных и безопасных условий движения транспортных средств и пешеходов.

Дороги в национальном парке должны объединять всю его территорию в единое композиционное целое и быть средством направленного регулирования потоков посетителей и рекреационных нагрузок по зонам интенсивности рекреационного использования (ИРИ). При размещении ДТС должны максимально использоваться существующие дороги и тропы.

Оптимальность размещения, густота и структура пешеходных дорог и троп должна определяться с учетом интенсивности посещения участка и приоритетности видов рекреационных занятий.

В приселитебной части зон обслуживания посетителей, где в структуре рекреации явно преобладают прогулки, густота дорог и троп с улучшенным и твердым покрытием должна быть больше, чем на околоводных участках. В придорожных участках, где преобладает движение отдыхающих от места стоянки к площадкам отдыха и спорта, основу ДТС должны составлять транзитные дороги с твердым покрытием по кратчайшим направлениям между объектами.

Твердое покрытие дорог и троп, широко используемое в парковом и лесопарковом строительстве, может быть использовано главным образом в зонах обслуживания посетителей при рекреационных нагрузках 10 и более человек на 1 га (единовременно) для устройства автостоянок и дорог, предназначенных для организации автобусных экскурсионных маршрутов. Во всех остальных случаях предпочтение следует отдавать дорогам и тропам с грунтовым улучшенным покрытием.

Дороги и тропы с интенсивным движением посетителей необходимо прокладывать на некотором удалении от охраняемых ценных в природном отношении объектов.

Из-за малой общей биологической устойчивости к рекреационным нагрузкам сосняков лишайниковых, мшисто-лишайниковых и высокополнотных ельников всех типов густота ДТС в них должна быть минимальной, из всех типов дорог и троп здесь должны преобладать транзитные.

Физические объемы строительства путей транспорта и пешеходно-тропиночной сети представляются на всю перспективу и первую очередь строительства с разбивкой объемов и стоимости работ по источникам финансирования.

з) Мероприятия по охране окружающей природной среды.

Главными вопросами, подлежащими обработке, являются:

- ликвидация источников загрязнения природных сред парка;

- предложения по экологизации производств и технологических процессов (расчет экологически допустимого уровня ресурсопотребления и производства продукции);

- издержки, вызываемые предложениями по изменению режимов производств и технологических процессов;

- предложения по развитию сферы обслуживания;

- капиталовложения и их эффективность.

Объемы и стоимость мероприятий по охране окружающей среды на землях национального парка и на землях других землепользователей включаются в общий расчет объемов и стоимости строительства в целом по национальному парку и учитываются в расчетах общей экономической эффективности организации Парка.

и) Гидротехнические мероприятия.

В Схеме рассматриваются следующие вопросы:

- инженерно-геологические и гидрологические условия территории;

- гидротехническое строительство (назначение видов работ и гидротехнических сооружений по новому строительству, реконструкции и восстановлению гидротехнических объектов, выбор методов осушительных и оросительных мелиораций, обоснование конструкции основных сооружений, их местоположение и основные параметры, основные технические решения, определение состава и объема работ по гидромелиоративным объектам; потребность строительства в материальных ресурсах);

- основные решения по эксплуатации гидротехнических объектов;

- структура и штаты создаваемой службы эксплуатации, ориентировочные объемы ремонтных работ, оснащение службы эксплуатации, расчет ежегодных эксплуатационных затрат по объектам;

- рекомендации по организации строительства (выбор очередей строительства, особенность организации и сроки осуществления строительства - исходя из норм его продолжительности, объемы основных строительно-монтажных работ и потребность в важнейших строительных материалах и механизмах);

- охрана окружающей среды (влияние на окружающую среду действующих, строящихся и намечаемых к строительству гидротехнических сооружений и гидролесомелиоративных систем, размеры санитарно-защитных зон, рыбоохранные мероприятия и сооружения, защита почв от водной и ветровой эрозии, снятие и сохранение плодородного слоя, рекомендации по его использованию, мероприятия по защите диких животных, охрана исторических и культурных памятников);

- расчетная стоимость строительства (перечень типовых и повторно применяемых проектов-аналогов, таблицы, графики удельных показателей стоимости строительства, сводная ведомость стоимости строительства по источникам финансирования с расчетом на полное освоение по очередям строительства);

- технико-экономические показатели (удельные капитальные вложения, в том числе на строительно-монтажные работы, удельные затраты и расходы материалов, сырьевых и топливно-энергетических ресурсов, сравнение с показателями действующих передовых объектов).

Состав картографического материала:

схема ситуационного плана; схема плана гидротехнических мероприятий; схематические чертежи (планы и разрезы по крупным нетипичным сооружениям - плотины, перегораживающие, водозаборные).

Мероприятия на землях других землепользователей

Мероприятия на землях других землепользователей, не входящих в состав земель национального парка, но входящих в его границы, разрабатываются специализированными проектными организациями по нормам и правилам, действующим в данной отрасли народного хозяйства.

Цель разработки состоит в том, чтобы дать оценку современного состояния с точки зрения соответствия перспектив развития существующих видов производств целям и задачам национального парка, выявить имеющиеся несоответствия и дать предложения по их исправлению.

к) Производственное и жилищно-гражданское строительство.

Потребность в объектах производственного и жилищно-гражданского назначения, их размещение и площадь определяются по результатам натурных обследований, наличия и перспективной (с использованием материалов проектов и схем районной планировки) потребности в кадрах, наличия и состояния жилья, объектов соцкультбыта и т. д. Все расчеты объемов и стоимости строительства (дают в разбивке по очередям освоения и источникам финансирования) обосновываются применительно к требованиям СНиП 2.07.01-89 “Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений”. Площадки (трассы) строительства определяются по согласованию с заказчиком и местными органами исполнительной власти. Основным исходным материалом при этом являются предложения схем (проектов) районной планировки. На каждую площадку разрабатываются схемы генерального плана.

л) Экономическая часть.

Расчеты стоимости строительства в национальном парке (капиталовложения в лесное хозяйство) составляются по форме сводного расчета стоимости раздельно по объектам производственного назначения и жилищно-гражданского строительства.

Результаты сводных расчетов стоимости строительства по указанным разделам сводятся в сводку затрат.

Стоимость строительства объектов определяется по удельным показателям стоимости или по проекту-аналогу с учетом поправочных коэффициентов:

A0 = A1 * K1*K2*K3*K4*A2*K5, где:

А0 — откорректированная стоимость строительства;

А1 — стоимость СМР по паспорту типового проекта или другого проекта-аналога;

А2 — стоимость оборудования по паспорту типового проекта;

К1 — индекс изменения сметной стоимости СМР (для отрасли “Лесное хозяйство” К1=1,58);

К2 — территориальный коэффициент к индексу, учитывающий особенности изменения СМР по областям, краям, АССР (письмо Госстроя СССР от 06.09.90 г. № 14-Д);

К3 — отраслевой коэффициент изменения сметной стоимости СМР по районам СССР, учитывающий климатические и сейсмические особенности, различия в уровне сметной стоимости СМР за счет сметных норм и цен по областям, краям, автономиям и республикам по сравнению с базисным районом (Московская область);

К4 — коэффициент на привязку объектов к площадке строительства, учитывающий подключение к инженерным сетям (вода, канализация, электро-теплоснабжение), подъездные дороги и прочие затраты и удорожания;

К5 — индекс измерения стоимости оборудования, входящего в сметы на строительство (для отрасли “Лесное хозяйство” К5 = 1,48).

Формы сводных расчетов стоимости, структуру и размеры прочих работ и затрат принимать согласно Методическим указаниям по определению стоимости строительства предприятий, зданий и сооружений и составлению сводных сметных расчетов и смет (Госстрой СССР, 1985).

Затраты на организацию и ведение лесного хозяйства в национальном парке необходимо делить на единовременные (облесение лесных, не покрытых лесом площадей, закладка лесных, ландшафтных культур и культур специального назначения, работы по комплексному благоустройству мест массового отдыха, реконструкции малоценных насаждений, восстановлению нарушенных рекреацией территорий; рубки формирования ландшафта в зонах обслуживания посетителей и вдоль рекреационных маршрутов и др.) и текущие (уход за состоянием существующих насаждений, охрана и защита леса от пожаров, вредителей и болезней, биотехнические мероприятия, ремонт элементов благоустройства, затраты на содержание аппарата управления национального парка, текущие работы и обслуживание питомнического хозяйства и др.).

Единовременные затраты включаются в общую стоимость строительства национального парка и показываются отдельной строкой (затраты на организацию и ведение лесного хозяйства) в сводке затрат на строительство национального парка. Текущие затраты в общую стоимость строительства не включаются и показываются отдельной таблицей в разделе “экономика строительства” пояснительной записки.

Затраты на приобретение машин, механизмов и строительство объектов обслуживания лесного хозяйства (пожарно-химические станции, пожарные наблюдательные вышки, кордоны, склады, вольеры и др.) рассчитываются по действующим нормативам стоимости или по проектам-аналогам и включаются в расчеты общей суммы капиталовложений.

Стоимость прямых производственных затрат и капвложений на приобретение машин и механизмов по другим землепользователям определяется аналогичным образом, но относится на себестоимость продукции и в сводке затрат на национальный парк не показывается.

Экономическая эффективность затрат на организацию национального парка определяется в соответствии с “Временной методикой определения эффективности затрат в непроизводственную сферу. Основные положения” (Госплан СССР, 1981) и трактуется как соотношение абсолютного социального и экономического эффекта к общей сумме затрат, связанных с его получением.

Социальный эффект выражается:

а) в натуральных измерителях (пропускная способность национального парка, измеряемая количеством посетителей в год);

б) в относительных измерителях, дающих оценку комплекса объектов непроизводственной сферы парка (балльная оценка объектов отдыха);

в) в показателях по тем или иным мероприятиям или видам услуг (сумма рекреационных услуг в расчете на одного посетителя).

Непосредственным экономическим результатом затрат на организацию национального парка являются:

а) прибыль от реализации рекреационных услуг;

б) прибыль от развития собственного хозрасчетного производства.

Общая эффективность капиталовложений определяется по формуле:

Э = Э/С + Ен * К, где

- Э — показатель общей эффективности;

- Э — прирост годового эффекта, руб.;

- С — текущие затраты, руб./год;

- К — капитальные вложения (включая вложения других землепользователей, вызванные организацией национального парка);

- Ен — нормативный коэффициент эффективности (0,12).

Если капитальные вложения и другие затраты в объекты социального назначения в национальном парке финансируются производственными предприятиями из фонда социально-культурных мероприятий и жилищного строительства с привлечением банковского кредита, то в расчет общей стоимости включается сопутствующий экономический эффект этих предприятий, достигнутый ими на основе данного социального предприятия, например рост производительности труда за счет отдыха на природе и т. п.

Технико-экономическое обоснование строительства объектов производственного, жилищно-гражданского, природоохранного и рекреационного назначения

3.3. Порядок разработки ТЭО строительства в национальных парках предусматривает сбор исходных данных (приложение 2), выбор площадок (трасс) строительства и проведение необходимого объема инженерных изысканий с целью уточнения условий строительства. Объем и стоимость инженерных изысканий указывается в договоре на разработку ТЭО.

3.4. Выбор площадок (трасс) строительства осуществляется и оформляется актом в соответствии с действующими инструктивными материалами по этому вопросу (СНиП 1.02.01—85, приложение 1).

Ответственность за выбор площадки (трассы), подготовку исходных данных и полноту согласований намечаемых при этом решений несет заказчик.

3.5. ТЭО разрабатывается по утверждении Схемы организации и развития национального парка. При наличии объективных предпосылок (определены источники и объемы финансирования, подрядная строительная организация, имеются реальные подтверждения в обеспечении строительства энергией, материалами и пр.) и в интересах сокращения сроков проектирования ТЭО на отдельные объекты первой очереди строительства может разрабатываться до утверждения Схемы, по окончании разработки и утверждения предложений по архитектурно-планировочной организации территории и размещению объектов строительства.

3.6. ТЭО может разрабатываться как на весь объем строительства, определенный схемой организации и развития национального парка с определением стоимости строительства в целом по парку и по очередям освоения, так и на отдельные объекты (комплексы). При этом материалы, обосновывающие строительство объектов, финансируемых из разных источников, оформляются отдельно и после согласования с генеральным проектировщиком подлежат раздельному утверждению в инстанциях, финансирующих это строительство.

3.7. В тех случаях, когда в результате разработки ТЭО существенно изменяются основные показатели объектов строительства, определенные в утвержденной Схеме, в ТЭО должны быть проанализированы последствия, обусловленные этими изменениями, и приведены обоснования новых решений.

Если в задание ТЭО включаются объекты, не предусмотренные Схемой, должны рассматриваться все варианты их размещения и строительства. При этом необходимо руководствоваться общими принципами планировочной организации территории национального парка и функциональностью участков, на которых это строительство намечается.

IV. СОГЛАСОВАНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ

4.1. Принципиальные решения по организации территории национального парка, режимам охраны и использования природных ресурсов, организации и обслуживанию туризма, объему и размещению объектов капитального строительства подлежат согласованию с местными Советами народных депутатов, органами охраны природы, с отделами (советами) по туризму и экскурсиям, с районными и областными (краевыми, автономий) плановыми комиссиями, со всеми землепользователями и землевладельцами, входящими в границы национального парка и его охранной зоны.

Согласования могут оформляться в виде акта, протокола, справки, письма, заключения или заверенной печатью подписи должностного лица на ситуационном плане.

Срок действия согласования должен быть не меньше нормативной продолжительности проектирования и строительства. При этом выданные условия должны быть неизменны в течение всего указанного срока.

Представление Схемы на согласование возлагается на заказчика, а представление работы в процессе согласования (и утверждения) — на ее авторов.

Все организации, которым направляется Схема на согласование, обязаны в месячный срок рассмотреть ее и направить свое заключение заказчику или генеральному проектировщику.

Замечания и предложения согласующих организаций, рассмотренные и принятые заказчиком, должны быть утверждены генеральным проектировщиком до предоставления Схемы на утверждение.

4.2. Схемы организации и развития национального парка утверждаются в порядке, устанавливаемом государственным органом управления, в составе которого национальные парки находятся.

Утверждению подлежит проектная часть, сконцентрированная на проектном плане и технико-экономических показателях.

До утверждения Схема должна быть рассмотрена и получено положительное заключение организаций, интересы которых с созданием национального парка затрагиваются, а равно и организаций — участников финансирования строительства.

4.3. ТЭО строительства, осуществляемого за счет государственных централизованных вложений, утверждаются:

· при стоимости 10 млн. руб. и выше (в ценах 1991 г.), а для районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к ним, — 15 млн. руб. и выше — Министерством строительства России;

· при стоимости от 1 млн. руб. до 10 млн. руб., а для районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к ним, — от 1,5 млн. руб. до 15 млн. руб. — Центральным органом управления лесным хозяйством России;

· при стоимости до 1 млн. руб., а для районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к ним, от 1,5 млн. руб. — в порядке, устанавливаемом Центральным органом управления лесным хозяйством России.

4.4. ТЭО и проекты по объектам, строительство которых осуществляется за счет собственных средств национального парка, заемных и привлеченных средств инвесторов и других внебюджетных фондов, утверждается самим национальным парком.

Приложение 1

2015-01-30

2015-01-30 1350

1350