- определяет способность ЭИМ сохранять свои изоляционные свойства в электрическом поле

- для равномерного электрического поля определяется:

электрическая прочность зависит:

- площади электродов (поры, неровности поверхности)

- времени воздействия напряжения (старение)

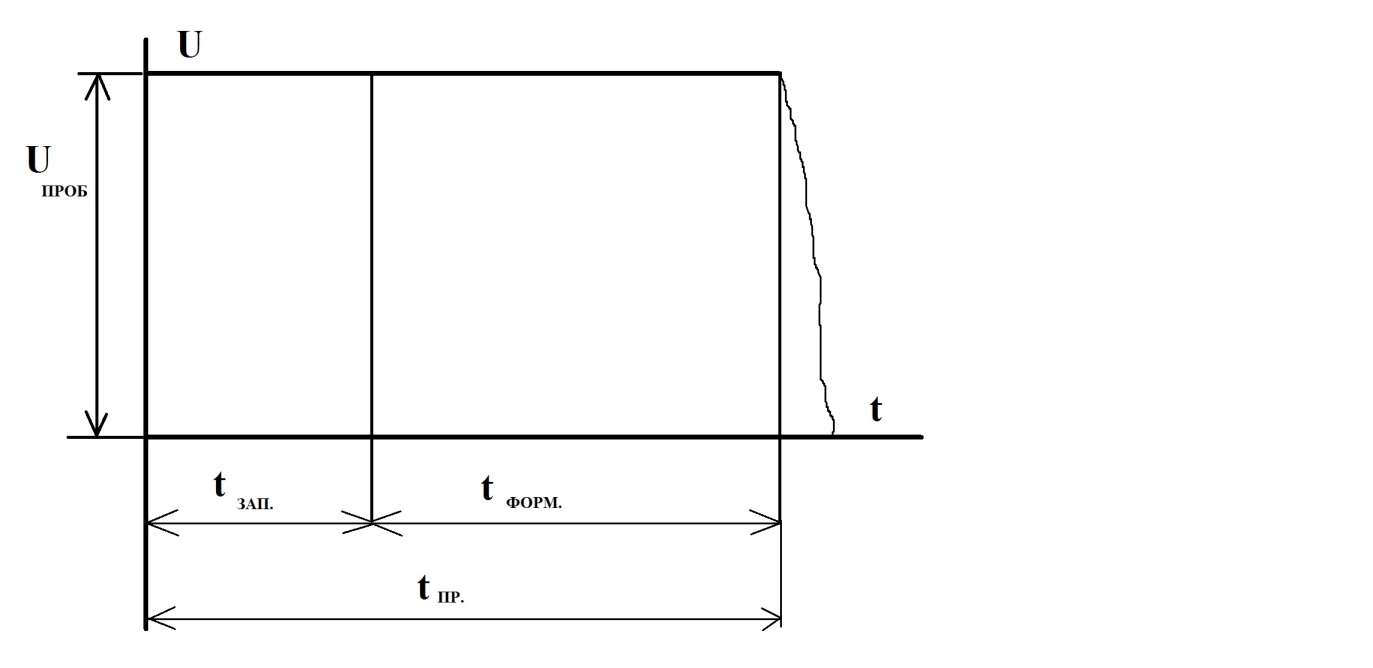

- скорости нарастания напряжения (tпр = tож + tформ). Предразрядное, ожидания, формирования – время.

- частоты источника питания

- расстояния между электродами равномерное поле – 30 Кв/см (плоскость-плоскость)

Слабо неравномерное 27,5 Кв/см (шар-шар)

ПЛОЩАДЬ ЭЛЕКТРОДОВ. Пробой электроизоляционных материалов происходит всегда в самом слабом месте. Это может быть воздушное включение, нарушение структуры или уменьшение толщены диэлектрика. При увеличении площади электродов возрастает вероятность нарушения однородности электрического поля из-за шероховатости электродов, и возможного наличия в объеме ЭИМ пустот. Поэтому при увеличении площади поверхности электродов и равных прочих условиях электрическая прочность снижается.

|

|

|

ВРЕМЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ НАПРЯЖЕНИЯ. При приложении к электроизоляционному материалу высокого напряжения в нём выделяется некоторое количество тепла. Его источниками служат ток проводимости, дипольные потери и потери энергии на абсорбцию. При повышении температуры в электроизоляционных материалах могут происходить электролитические процессы, сопровождающиеся образованием дендридов. В электроизоляционных материалах с воздушными включениями под действием высокого напряжения воздух ионизируется. Образующийся при этом атомарный кислород и водород вместе с азотом образуют азотную кислоту, которая разрушает органический изоляционный материал. Электрохимические явления в сочетании с перепадом температур, влажности, динамических и механических нагрузок приводят к постепенному необратимому ухудшению качества ЭИМ, называемому старением изоляции.

ПРОБИВНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ СТАРЕЮЩЕЙ ИЗОЛЯЦИИ СНИЖАЕТСЯ.

СКОРОСТЬ НАРАСТАНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ. Пробой газового промежутка мгновенно наступить не может необходимо время на формирование дугового разряда - tпр. Различают две составляющие предразрядного времени: - tзап. время запаздывания, связанное с ожиданием первого свободного электрона, способного ионизировать газ в промежутке; - tформ. время формирования разряда, т.е. время, в течение которого плотность тока в газовом промежутке возрастёт соответствующей искровому или дуговому разряду. Временная характеристика пробоя представлена не рисунке 3:

Рис.3.

Сумму времени запаздывания и времени формирования и времени формирования называют предразрядным временем.

|

|

|

В равномерных электрических полях, где самостоятельный разряд возникает одновременно по всей длине искрового промежутка, время формирования очень мало и составляет примерно 10 – 8 с.

При заданной форме электродов (игла – игла) и расстоянии между ними пробивное импульсное напряжение зависит от скорости нарастания напряжения, каждый промежуток характеризуется вольт – секундной характеристикой (ВСХ). Вследствие сильного влияния крутизны фронта и формы изменения импульса напряжения на развитие разряда для испытательных целей принята стандартная форма испытательного импульса напряжения Рис. 4.:

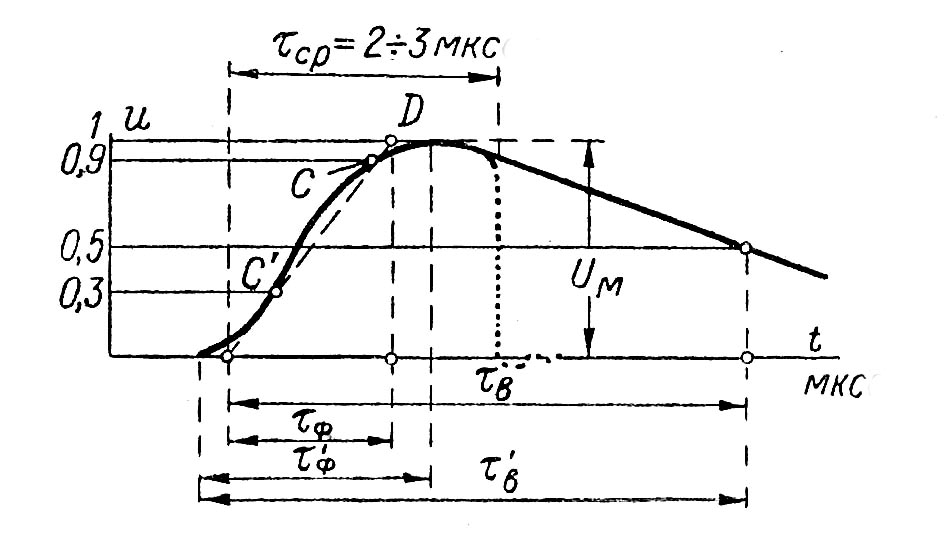

Рис. 4. Форма испытательного импульса:

Вместо термина «импульс напряжения» часто употребляют термин волна напряжения; Импульс или волна имеет следующие параметры: Uм амплитуду т. е. наибольшее мгновенное значение; t¢ф - длительность (длину) фронта от момента начала импульса до момента достижения им амплитудного значения; t¢в, - длительность (длину) импульса измеряемую от начала импульса до момента после перехода через амплитудное значение, когда мгновенное значение напряжения снизится до половинной величины его амплитуды. Реальное очертание фронта импульса, генерируемого испытательными установками, несколько отличается от теоретического. При расшифровке осциллограмм не всегда можно четко установить момент начала волны и момент наступления ее амплитуды, вследствие чего возможна относительно большая погрешность в оценке длительности фронта. Поэтому введены условные определения длительности импульса и его фронта, графическое построение которых показано на рис. 4 (точки С, С¢и D);условные длительности импульса tв и его фронта tф меньше физически наблюдаемых. В настоящее время стандартизованы рекомендации МЭК и стран Европы: tф = 1,2 мкс ± 30%,

tв = 50 мкс ± 20 %.

Осциллограммы процесса пробоя газа при разных амплитудах импульса используют для построения вольт-секундной характеристики; эта характеристика представляет собой важнейшую зависимость, используемую при выборе уровня изоляции иоценке ее эксплуатационных возможностей.

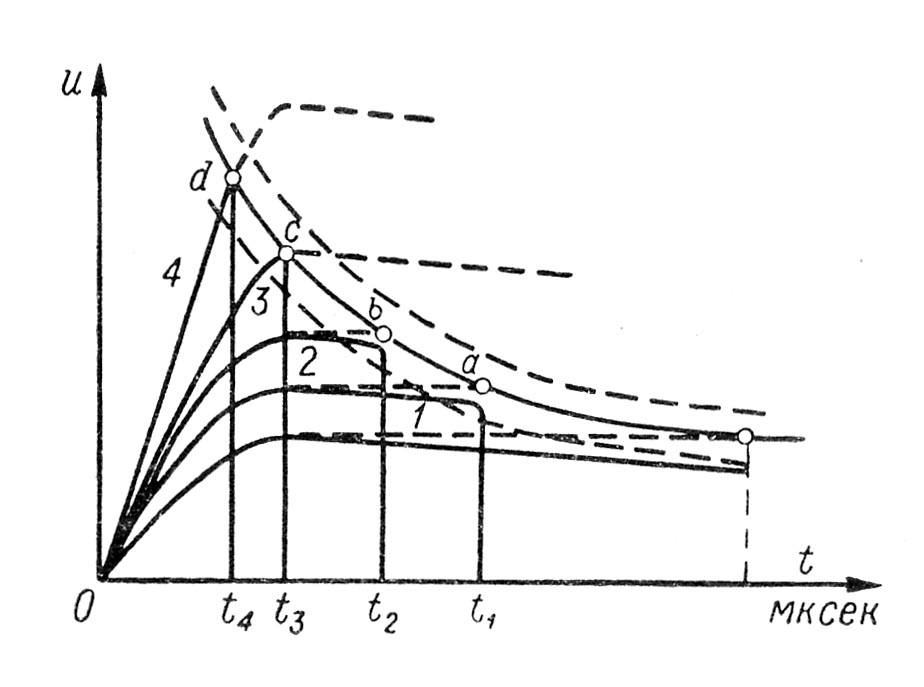

На рисунке 5 поясняет метод построения вольт-секундной характеристики. По мере увеличения амплитуды импульса при некотором ее минимальномзначении возникают редкие пробои (кривая 1), вызывающие срезы на хвосте импульса при среднем предразрядном времени t1;повышение амплитуды импульса (кривые 2, 3, 4)сопровождается сокращением среднего предразрядного времени. Мгновенное значение напряжения в момент пробоя смещается к значению амплитуды и, наконец, переходит на фронт импульса. По мере повышения амплитуды импульса вероятность пробоя растет, и, начиная от некоторого ее значения, пробой происходит всякий раз при приложении импульса. Зависимость наибольшего до момента среза мгновенного значения импульса от предразрядного времени представляет собой вольт-секундную характеристику.Построение вольт-секундной характеристики по осциллограммам пробоя производится следующим образом. На ординате, соответствующей каждому предразрядному времени t1, t2, …, tk, откладывается наибольшее мгновенное значение напряжения, имевшее место на объекте до момента среза: для t2и t3это напряжение равно амплитудам соответственных импульсов, для t4 равно мгновенному значению при пробое, как наибольшему наблюденному до среза. Плавная кривая, проведенная через точки а, b, с, d образует вольт-секундную характеристику изоляции для даннойформы импульса, конфигурации электродов, длины пробивного промежутка между ними.

Рис 5.

Метод построения вольт-секундной характеристики.

В силу статистического характера пробоя промежутка вольт-секундная характеристика дает связь между среднимизначениями напряжения и соответствующими им среднимизначениями предразрядного времени. Конкретные значения пробивного напряжения и предразрядиого времени образуют некоторую область возможных их сочетаний. Эта область показана на рисунке пунктиром; практическое значение при координации изоляции имеют как верхняя, так и нижняя огибающиеэтой области.

|

|

|

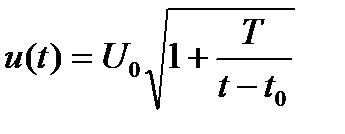

Вольт-секундная характеристика u(t) = f(t)аналитически может быть рассчитана по эмпирической формуле:

,

,

где U0, T и tо - параметры, определяемые опытным путем; их величина зависит от формы электрического поля между электродами.

Контрольные вопросы:

1. Что такое удельное объёмное сопротивление?

2. Как определяют электрическую прочность для равномерного электрического поля?

3. Чем определяется предразрядное время?

4. Как определяют длительность фронта волны напряжения?

5. Что такое вольт-секундная характеристика.?

2015-01-30

2015-01-30 2246

2246