Принцип работы пылеосадительных камер основан на использовании силы тяжести при медленном движении пылевого потока в камере. На частицу пыли с одной стороны действует сила воздушного потока, которая заставляет пылинку двигаться вдоль камеры со скоростью:

Принцип работы пылеосадительных камер основан на использовании силы тяжести при медленном движении пылевого потока в камере. На частицу пыли с одной стороны действует сила воздушного потока, которая заставляет пылинку двигаться вдоль камеры со скоростью:

, (2.3.24)

, (2.3.24)

где L - длина пылеосадительной камеры, м;

t — время движения частицы пыли, с.

На частицу пыли действует сила тяжести, заставляя частицу падать в спокойной среде со скоростью, определяемой по формуле (2.3.22). Тогда скорость движения в пылеосадительных камерах будет равна:

, (2.3.25)

, (2.3.25)

где W1 — суммарная скорость движения пылинки в камере, м/с. Используя выражения (2.3.23) и (2.3.24), получим:

(2.3.26)

(2.3.26)

Тогда время пребывания пылинки в камере определяем из выражения:

или

или  , (2.3.27)

, (2.3.27)

где t1 — время пребывания пылинки в камере, с.

Пропускная способность камеры равна:

(2.3.28)

(2.3.28)

где Q – пропускная способность камеры, м³/с;

H, L, b – соответственно высота, длина, ширина камеры, м.

Подставив в уравнение (2.30) выражение (2.29), получим:

. (2.3.29)

. (2.3.29)

Таким образом, основными параметрами, определяющими эффективность аппаратов по степени очистки в зависимости от диаметра и плотности вещества частиц (2.3.26), являются высота и длина пылеотстойных камер (2.3.29). Как показывает формула (2.3.25), резкое уменьшение скорости движения воздуха увеличивает эффективность улавливания пыли. При скоростях движения воздуха 0,3 - 0,4 м/с улавливаются частицы пыли диаметром 15-25 мкм. Для уменьшения скорости воздуха до 0,02-0,01 м/с приходится строить камеры большого сечения. Вторым направлением по повышению эффективности улавливания пыли в камерах (рис.2.3.14) является устройство перегородок, лабиринтов, полок и других устройств и приспособлений, устанавливаемых на пути движения запыленного воздуха. Это направление дает возможность более эффективно использовать скорость осаждения W1 за счёт силы тяжести (2.3.26) и использовать эффект оседания и прилипания к поверхности частиц пыли.

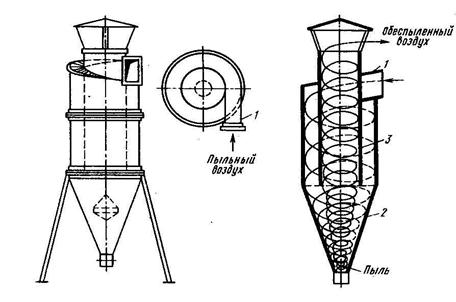

Эффективным средством улавливания пыли является циклон (рис.2.3.15.).

Рис. 2.3.15. Схема циклона:

1 – входной патрубок;

2 – дно конической части;

3 – центробежная труба.

Циклон представляет собой цилиндр, в верхнюю часть которого по касательной подводится воздух. Воздушная струя получает вращательные движения, пылевые частички за счет центробежных сил прижимаются к стенкам и по ним опускаются вниз. Коэффициент очистки до 90%, за счет смачивания 95-98%.

Скорость осаждения пылинок (W2) в циклонах с использованием центробежной силы оценивается по равенствуцентробежной силы запыленного потока (FП. Ц):

. (2.30)

. (2.30)

кстокcовой силе сопротивления газовой среды:

, (2.31)

, (2.31)

где m — масса частицы, кг;

W3 — угловая скорость, рад/с;

R — радиус вращения потока, м.

Следовательно, эффективность улавливания пыли зависит от диаметра частиц, угловой скорости и радиуса вращения потока воздуха. Однако эти и другие формулы дают только качественную сторону процесса, так как не учитывают турбулентных скоростей потока.

Центробежные пылеотделители (циклоны) более эффективны, чем пылестойкие камеры, так как циклон с объемом 0,15 м3 имеет производительность 1000 м3/ч. Циклоны различных конструкций (рис.2.3.19) можно ставить на нагнетающий и всасывающий трубопровод. Струя запыленного воздуха поступает из трубопровода в циклон по касательной к его круглому сечению и движется вниз по спирали между наружным кожухом и внутренней выходной трубой. При таком движении на пылинки действуют центробежные силы, отбрасывающие пылинки к стенке, где они укрупняются в агрегаты. С поступательным движением воздуха эти пылинки опускаются в нижний кожух циклона и в приемный бункер. Циклоны эффективны при очистке воздуха от пыли с размером частиц 10 мкм и более. При размере пылинок 5 мкм эффективность работы не превышает уже

50 %, поэтому внутренние стенки циклона увлажняют. Применяют в сочетании с другими способами улавливания пыли. Скорость движения воздуха для эффективной очистки воздуха должна быть не менее 15-18 м/с.

Мультициклоны - это циклоны диаметром 40-200 см; их соединяют параллельно в батареи для очистки больших объемов воздуха. Для очистки воздуха производственных помещений от крупных частиц пыли (30 мкм и более) применяют пылеуловители различных конструкций, основанных на инерционном принципе осаждения (рис.2.3.17.). В этих устройствах запыленный поток воздуха, встречая сопротивление (сопротивление имеет различные конструктивные решения), резко меняет свое направление, а частицы пыли, стремясь сохранить траекторию своего движения, отделяются от газового потока.

Ультразвуковые аппараты предназначаются главным образом для предварительного укрупнения частичек пыли в агрегаты, размеры которых могут достигать 5-100 мкм. Такое укрупнение (коагуляция) частичек пыли позволяет улавливать их в обычных циклонах. Частицы пыли, находясь в ультразвуковом поле, начинают вибрировать с различными скоростями и сталкиваться. При столкновении они слипаются под действием различных по интенсивности и частоте колебаний звукового поля. Этот процесс называется ортокинетической коагуляцией.

Отметим, что недостатком ультразвуковых установок является вредное воздействие ультразвука на организм человека при больших мощностях, представляющее опасность для жизни людей. Поэтому ультразвуковые аппараты устанавливают в изолированных помещениях, полностью преграждающих выход ультразвуковым волнам в зону работы людей.

Принцип действия мокрых пылеуловителей основан на явлениях, которые В барботажных и пенных аппаратах газ проходит через слой жидкости. Скрубберы, где газ проходит через слой жидкости, в зависимости от подвода воды по отношению к газу, делятся на прямоточные, противоточные и поперечным подводом воды. По скорости газового потока мокрые пылеуловители делятся на скоростные или турбулентные (при прохождении газа через трубы Вентури, где при скоростях 100-150 м/с наблюдаются турбулентные пульсации) и аппараты с небольшой скоростью истечения газа (полые и насадочные скрубберы).

Пылеочистные устройства с применением воды.

По способу распыливания жидкости аппараты разделяют: сфорсуночным распылением, с распылением под действием потока жидкости (эжекторные пылеуловители), с механическим распылением при помощи роторов, вращающихся лопастей и т.д. В аппаратах, в которых жидкость распыляется в газе и при орошении водой частицы пыли могут оседать на каплях жидкости в следствие взаимодействия сил инерции, касания, оседания под воздействиями силы тяжести и броуновского движения частиц, электростатического напряжения. Инерционные силы заставляют частицу сталкиваться с каплей воды и оседать на ней, в то время как газовый поток обтекает каплю.

Эффективность улавливания пыли растет с увеличением массы и скорости движения частиц, с увеличением диаметра капель и сопротивления среды. Эффективность (hин) инерционного осаждения может быть оценена уравнением:

, (2.3.32)

, (2.3.32)

где dk - диаметр капель, м.

Осаждение частиц пыли на каплях воды, за счет эффекта касания, может происходить при пересечении траекторий их движения или когда траектории их движения проходят от поверхности тела на расстоянии, равном радиусу частицы (R1). Если пылинки очень малы, то эффективность зацепления равна hк = 3R1. При обтекании частиц со значительными размерами эффект зацепления hк = 2R1. При небольших размерах капель, малой скорости движения их относительно частиц пыли и если размеры частиц менее 0.1 мкм, то на осаждение частиц существенное влияние оказывает броуновская диффузия (тепловое движение).

Эффективность оседания (hd) определяется из отношения силы тяжести и силы сопротивления.

, (2.3.33)

, (2.3.33)

где Wc – скорость осаждения частиц или скорость седиментации, м/с;

Wп – скорость газового потока относительно частиц при их осаждении, м/с.

Параметр hd еще называют коэффициентом осаждения частиц пыли под действием силы тяжести или параметром седиментации.

Процесс взаимодействия частиц пыли и капли может быть обусловлен электростатическими силами. Тогда эффективность осаждения описывается уравнением:

, (2.3.34)

, (2.3.34)

где gп,gк - соответственно заряд пылинки и капли;

– электрическая постоянная газового пространства (e0 = 8,85*

– электрическая постоянная газового пространства (e0 = 8,85*  Ф/м);

Ф/м);

С – коэффициент сопротивления, учитывающий особенность движения небольших частиц.

Общая эффективность осаждения частиц пыли равна:

hоб = 1-(1-hин)·(1-hк)·(1-hd)·(1-hэл). (2.3.35)

Экспериментально доказано, что основное влияние на осаждение пыли более 0,2 мкм оказывают силы инерции, влияние других сил ничтожно и ими можно пренебречь.

Как известно, многие процессы в промышленности сопровождаются значительным выделением высокодисперсной аэрозоли, обуславливающей повышенную заболеваемость рабочих. В результате исследований разработан новый способ улавливания таких частиц, позволяющий значительно интенсифицировать процесс очистки. Способ основан на явлении конденсации влаги на пылинках при охлаждении запыленного воздушного потока в мокром пылеуловителе.

Система очистки работает следующим образом: запыленный горячий воздушный поток подвергается насыщению водяным паром (температура порядка 70°С), насыщенный водяными парами поток, поступает в цилиндрическую камеру, опущенную в очищаемую жидкость пылеуловителя и приводимую во вращение от двигателя. Камера снабжена радиальными патрубками, отогнутыми в направлении ее вращения. Концы патрубков заглушены дисками большего, чем у патрубков диаметра, в непосредственной близости от которых по периметру патрубков расположены отверстия. Раскрученный поток поступает через эти отверстия в каверны (область низкого давления), образованные за плохообтекаемыми дисками патрубков. В этой зоне происходит конденсационное укрупнение частиц пыли, интенсивное перемешивание воздушного потока с жидкой средой и центробежная сепарация пыли. Кроме того, возникает фонтанирующий взвешенный газожидкостный слой, сопровождающийся интенсивным пенообразованием. Все это ведет к возникновению высокоразвитого контакта фаз, обуславливающего высокую эффективность пылеулавливания. Уловленная пыль в виде шлама переходит в очищающую жидкость пылеуловителя, очищенный воздушный поток, через каплеуловитель удаляется из аппарата.

Для поддержания максимальной эффективности пылеулавливания необходимо поддерживать температуру очищающей жидкости в аппарате не более 70°С. Аппарат имеет малый расход воды (не более 0,02 кг/м³) и малое гидравлическое сопротивление (250-350 Н/м²). Оптимальное число оборотов камеры – 700-800 об/мин. Уровень воды в пылеуловителе должен быть таким, чтобы отношение величин глубины погружения патрубков (считая от их нижних кромок) к диаметру патрубков не превышало 1,4-1,6.

Аппараты с применением фильтров. Полная и тонкая очистка воздуха от пыли производится с помощью различных фильтров, устанавливаемых на пути прохождения запыленного воздуха после грубой очистки его в циклонах.

Аппараты с применением фильтров. Полная и тонкая очистка воздуха от пыли производится с помощью различных фильтров, устанавливаемых на пути прохождения запыленного воздуха после грубой очистки его в циклонах.

Фильтры разделяются на тканевые, бумажные, масляные и с применением сыпучих материалов. К этой группе мы относим и электрофильтры. Кроме того, иногда применяют орошаемые градирные фильтры и просто водяные фильтры. В водяных фильтрах воздух очищается, проходя последовательно через 2-3 завесы, образуемые рядами форсунок, распыляющими воду на всем сечении потока. Не смотря на то, что фильтры применяются очень давно, теория фильтрования полностью не разработана. Такое положение обуславливается тем, что процесс фильтрации протекает не только в порах материала, но и в слое пыли, параметры которого непрерывно меняются (толщина, пористость, смачиваемость, слипаемость, электрические свойства и др.). В связи с этим меняются и величины сил, которые участвуют в данном процессе (инерционные, броуновские, диффузионные, гравитационные, электрические силы и ситовой эффект). Аппараты с применением фильтров работают, как правило, при давлении или разряжении не более 37,5 мм.рт.ст. и температуре не выше 200°С.

В тканевых фильтрах пылевоздушная смесь пропускается через перегородки в виде рукавов или рамок, изготовленных из тканей. Рукавный фильтр (рис.2.3.19.) представляет собой закрытый кожух 9, в котором подвешены рукава 8 в количестве, соответствующем требуемой производительности. Нижняя часть кожуха – пылевой бункер 12, в который через канал 1 подается запыленный воздух, имеет устройство для удаления пыли. Верхняя часть бункера герметично отделена от основания рукавов перегородкой 11 с патрубками 10. На эти патрубки натянуты нижние концы рукавов. Верхние концы рукавов закрыты крышками 2, укрепленными на подвеске 7. Эта подвеска связана с ударным или встряхивающим устройством 6. Кожух фильтра через патрубок 4 связан с всасывающим вентилятором. При входе в бункер запыленный воздух теряет скорость, и в этом месте выделяется часть крупной пыли. Затем воздух поступает через патрубки в рукава. На внутренней поверхности рукавов отделяется пыль, и воздух выходит из кожуха через открытый клапан 5. Последний для очистки фильтра перекрывают, а через клапан 3 вводится чистый воздух для продувки, и подвеска совершает резкие возвратно-поступательные движения, благодаря чему слой пыли стряхивается и падает в бункер.

Эффективность рукавных фильтров составляет 90-99%. Воздушная нагрузка на ткань принимается в пределах 50-80 м³/м²·ч. Гидравлическое сопротивление фильтра в зависимости от степени запыления рукавов колеблется в пределах 1-2,5 кПа.

В последние годы разработаны фильтры, в которых рукава выполнены из стеклоткани или пористых керамических материалов. Такие фильтры можно применять для очистки высокотемпературных газов, отсасываемых из технологического оборудования. Из выпускаемых промышленностью рукавных фильтров наибольшее распространение получили фильтры типов ФВК, ФВВ, ФРМ, ФТНС и др.

2015-01-13

2015-01-13 659

659