а) все стратиграфические единицы (система, отдел, ярус, горизонт) пишутся по центру страницы друг под другом;

б) названия стратиграфических подразделений должны быть выделены в соответствии с их рангом шрифтами, подчёркиванием и с указанием индекса;

в) в тексте все названия стратиграфических единиц пишутся с маленькой буквы;

г) нельзя писать: отложения системы, яруса, горизонта, а нужно: палеозойские, девонские, живетские отложения.

Примеры:

Палеозойская группа-PZ

Палеозойские отложения ложатся с угловым несогласием и глубоким перерывом в осадконакоплении на отложения рифей-вендского возраста. В связи с этим разрез палеозойских отложений является не полным: из разреза выпадает кембрийская, ордовикская и силурийская системы. Остальная часть палеозойской группы подразделяется на системы: девонскую, каменноугольную и пермскую. Мощность палеозойских отложений изменяется от 1000 до 1500 м.

Девонская система-D

Породы девонского возраста распространены повсеместно. На востоке они выходят на поверхность, участвуя в строении складок на западе - залегают на глубинах 1500-2000 м. Повсюду они ложатся с глубоким размывом и угловым несогласием на подстилающих рифей-вендских отложениях из разреза выпадает нижний отдел. Мощность девонской системы колеблется около 500 м.

Средний отдел-D2

Среднедевонские отложения широко развиты в пределах изученной территории: на востоке они выходят на поверхность, на западе залегают на глубинах 2300-2800 м. Повсеместно они ложатся с угловым несогласием и стратиграфическим перерывом на подстилающие породы рифей-вендского возраста и подразделяются на эйфейльский и живетский ярусы. Мощность среднего отдела колеблется в пределах 150-180м.

Живетский ярус - D2 zv

Живетский ярус, как и вся девонская система, распространен повсеместно, выходя на поверхность на востоке и находясь на глубинах 1900-2400м на западе. Живетские отложения залегают согласно на бийских известняках эйфельского возраста и подразделяется на афонинский и страооскольский горизонты.

Афонинский горизонт – D2 af

Афонинские отложения залегают согласно на бийских отложениях. Афонинские отложения сложены преимущественно известняками. Известняки, частью доломитизированные, иногда глинистые. Мощность 15-25 м.

4. Нефтегазоносность.

Глава нефтегазоносность описывается по структурным картам и геологическим профилям.

Перечислить основные нефтегазоносные горизонты (снизу-вверх) и указать глубину их залегания. Глубина залегания берётся с масштабной шкалы геологического профиля по кровле пласта.

5. Дать подробное литологическое описание пород-коллекторов и пород-покрышек.

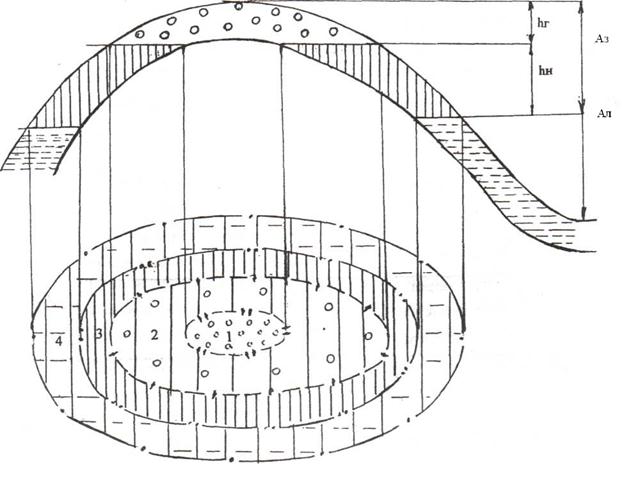

6. Для всех представленных в плане и разрезе продуктивных горизонтов определяется тип залежи по классификации И.О.Брода (рис.24).

Для всех типов залежей определить амплитуду залежи, амплитуду ловушки и коэффициент заполнения ловушки (рис. 36).

Амплитуда залежи (Аз.) – это вертикальное расстояние от наивысшей точки (свода) до водонефтяного контакта для газонефтяной или нефтяной залежи (и до газоводяного контакта для газовой залежи).

Амплитуда ловушки (Ал.) – это вертикальное расстояние от наивысшей точки (свода) до последней замкнутой изогипсы.

Коэффициент заполнения ловушки (Кз.л.) – равен отношению амплитуды залежи к амплитуде ловушки.

Кз.л.=Аз. / Ал.

7. Для всех продуктивных залежей определить гипсометрическое положение контактов (ГВК – газоводяной, ГНК – газонефтяной, ВНК – водонефтяной).

Титульный лист работы оформляется в соответствии с приложением № 2.

|

Рис.36. Схема пластово-сводовой нефтяной залежи с газовой шапкой. Условные обозначения:

Части пласта: 1 - газовая; 2 - нефтегазовая; 3 - нефтяная; 4- водяная.

Контакты: ГНК - газонефтяной контакт - условная поверхность, отделяющая в нефтегазовой части залежи нефть от газа; ВНК - водонефтяной контакт - условная поверхность, отделяющая в нефтяной залежи зону насыщенную нефтью от переходной, насыщенной нефтью с водой;

Кз.л. = Аз/Ал - коэффициент заполнения ловушки.

Аз - амплитуда залежи – это вертикальное расстояние от наивысшей точки до водонефтяного контакта;

Ал - амплитуда ловушки – это вертикальное расстояние от наивысшей точки до последней замкнутой изогипсы;

hн - высота нефтяной части залежи; hr - высота газовой шапки,

Кз.л. изменяется от 0 до 1.

Контрольные вопросы по геологии нефти и газа

1. Что входит в понятие "каустобиолит".

2. Элементный, групповой и изотопный состав нефти.

3. Физические свойства нефти.

4. Классификация нефтей по содержанию смол, серы, асфальтенов.

5. Основные агрегатные состояния газа в земной коре, его состав.

6. Физико-химические свойства природных газов.

7. Что входит в понятия "газоконденсат " и "газогидрат".

8. Распределение газа, нефти и воды в нефтяном пласте.

9. Породы – коллекторы. Литологические типы коллекторов.

10. Основные коллекторские свойства горных пород.

11. Пористость. Размеры и формы пустот. Типы пористости. Коэффициенты пористости.

12. Проницаемость. Виды проницаемости. Коэффициент проницаемости.

13. Классификация коллекторов по пористости и по проницаемости.

14. Породы – покрышки, их назначения и типы.

15. Классификации пород-покрышек.

16. Природные резервуары и их типы (рисунки).

17. Природные ловушки и их типы (рисунки).

18. Определение залежи и элементы пластово-сводовой и массивной.

19. Классификация залежей по фазовому состоянию.

20. Морфологическая классификация залежей по Броду.

21. Месторождения нефти и газа и их основные классификации.

22. Основные признаки месторождений платформ.

23. Основные признаки месторождений геосинклинальных областей.

24. Основные закономерности распределения нефти в земной коре.

25. Основные закономерности распределения газа в земной коре.

26. Неорганические гипотезы происхождения нефти и газа.

27. Органическая гипотеза происхождения нефти и газа.

28. Стадии преобразования рассеянного органического вещества.

29. Закономерности изменения органического вещества в катагенезе.

30. Понятие о нефтегазоматеринских толщах.

31. Миграция нефти и газа и её виды.

32. Основные факторы, способствующие миграции.

33.Основные процессы, способствующие образованию и формированию залежей нефти и газа.

34. Принцип дифференциального улавливания флюидов.

35. Принцип гравитационного разделения флюидов.

36. Основные факторы, способствующие разрушению залежей нефти и газа.

Приложение 1

Федеральное агентство по образованию

ГОУ ВПО Пермский государственный технический университет

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1

(для студентов очного отделения)

2015-01-21

2015-01-21 3461

3461