| Устойчивость выражается в длительности сохранения" • устойчивые • неустойчивые |

• опосредованный — интерес к результатам деятельности

Широта:

• широкие — разносторонность интересов

• узкие — наличие одного-двух изолированных интересов

Схема 27. Характеристика интереса как одного из видов мотива

Потребность — это побуждение к деятельности, которое

осознается и переживается человеком как нужда в чем-то,

недостаток чего-либо, неудовлетворенность чем-то.

Существует много оснований для классификации потребностей:

1. По происхождению их делят на: биологические, или естественные (потребность в еде, сне, жилище), социальные (потребность в общественной деятельности, труде, общении), культурные (соответствует требованиям общества).

2. А. Маслоу предложил систему классификации потребностей как иерархическую структуру (схема 28), в зависимости от степени социальной обусловленности соответствующих потребностей, которые делятся на первичные (нужды) и вторичные (потребности роста). К первичным потребностям относятся физиологические потребности и потребности в безопасности. После того как первичные потребности достаточно удовлетворены, актуализируются вторичные потребности: в любви и самоотдаче, уважении, познании, эстетике, красоте и самовыражении.

3. Согласно теории Д. Макклеланда, людям присущи три вида потребностей — во власти, успехе и причастности.

А. Н. Леонтьев отмечает, что наличие потребности составляет необходимую предпосылку любой деятельности, однако, потребность сама по себе еще не способна придать деятельности определенную направленность. Представим себе ситуацию: человек очень хочет есть, но при этом опаздывает к девушке на

Схема 28. Структура потребностей по А. Маслоу

Схема 28. Структура потребностей по А. Маслоу

|

свидание. У него есть выбор — удовлетворить одну потребность или другую. Может быть, у него такая девушка, ради которой он готов умереть с голоду, а может он решит к ней опоздать и пойти пообедать. Однако может случиться так, что он заработался, и предмет его потребности остался никак не представленным — ни в восприятии, ни в мысленном плане, тогда никакой направленной деятельности, отвечающей данной потребности, у него возникнуть не может. То, что является единственным побудителем направленной деятельности, есть не сама по себе потребность, а предмет, отвечающий данной потребности. Предмет же потребности — материальный или идеальный, чувственно воспринимаемый или данный только в представлении, в мысленном плане, называется мотивом деятельности.

Мотив — это мысли, стремления, чувства человека, связанные с осознанием тех или иных потребностей, побуждающие его к деятельности.

Термин «мотивация» представляет более широкое понятие, чем термин «мотив» и используется во всех областях психологии, исследующих причины и механизмы целенаправленного поведения человека.

Мотивация — процесс внутреннего управления поведением человека, включающий совокупность мотивов, поддерживающих, направляющих и определяющих поведение.

2. Функции, характеристики и виды мотивов Функции мотивов:

1) побуждающая (определяет возникновение потребностного состояния);

2) стимулирующая (вызывает дополнительные побуждения, например, с появлением усталости);

3) направляющая (определяет направленность энергии на определенную цель);

4) организующая (включает мысленное планирование действия, анализ, оценку, контроль результата деятельности);

5) смыслообразующая (придает личностный смысл деятельности);

6) объяснительная (обосновывает действия или поступки, сознательно формулируемые личностью и являющиеся источником ее поведения).

Характеристиками мотива являются: сила, устойчивость и содержание. Сила мотива определяется интенсивностью мотиваци- онного побуждения. Устойчивость проявляется в постоянстве интересов, привычек, мотивационных установок. К содержательным характеристикам мотива относятся: направленность мотива — личностная, индивидуальная или общественная, коллективная; ориентированность на внешние или внутренние факторы при объяснении своего поведения; удовлетворенность/неудовлетворенность потребностей — биологических или социальных; связь с деятельностью (игровой, учебной, трудовой, спортивной).

В психологии выделяют следующие группы мотивов:

• ситуационные, обусловленные конкретной обстановкой, в которой находится человек;

• мотивы целей, связанные с деятельностью личности, которые выражают предмет потребностей, направленность устремлений личности;

• мотивы выбора средств достижения цели, зависящие от степени подготовленности и успешной реализации поставленной цели в данных условиях;

• мотивы социального характера, относящиеся к обществу в целом (идеологические, этнические, профессиональные, религиозные и другие);

• мотивы группового плана, связанные с жизнью личности в коллективе;

• индивидуально-личностные мотивы, характерные для конкретной личности.

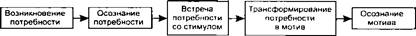

Возможный вариант возникновения мотива В. И. Ковалев представил следующим образом (схема 29). Стадии мотивации, их количество и внутреннее содержание во многом зависят от вида стимулов, под влиянием которых начинает развертываться процесс формирования намерения как конечного этапа мотивации.

Схема 29. Возникновение мотива

Схема 29. Возникновение мотива

|

Таким образом, мотив является сложным психологическим образованием, которое должен построить сам субъект. В процессе развития, воспитания и социализации личности формируются интересы и склонности, нравственные принципы, установки, которые будут определять мотивационную сферу личности.

3. Мотивация и личность

В процессе развития и формирования личности многие ведущие мотивы поведения становятся характерными для нее. Это такие мотивы, как мотив достижения, или мотив избегания неудачи, стремления к общению (аффилиации), оказания помощи другим (альтруизм), агрессивности, власти и другие. Доминирующие мотивы влияют на черты личности и являются важной психологической ее характеристикой.

Совокупность мотивов, которые формируются и развиваются в течение жизни человека, называют мотивационной сферой личности.

Рассмотрим наиболее значимые социальные мотивы личности, определяющие ее отношение к себе и людям.

Мотив достижения, или мотив избегания неудачи связан с выбором цели, которую субъект рассчитывает достичь в ходе своей деятельности. Вспомним известную притчу: один философ решил найти самого лучшего полководца из всех живущих ранее на земле. Для этого обратился с просьбой к Всевышнему. Он показал на человека, стоявшего перед вратами в преисподнюю. Философ узнал в нем сапожника, жившего в его городе. На что Всевышний сказал: «Да, всю жизнь он был сапожником, а если б захотел, то стал бы лучшим полководцем всех времен и народов».

Установлено, что людям, ориентированным на успех, соответствует адекватная реалистическая самооценка, в противоположность индивидам, ориентированным на неудачу, которым свойственна заниженная или завышенная самооценки. Самооценка тесно связана с уровнем притязаний человека. Расхождение между притязаниями и реальными возможностями человека ведет к тому, что он начинает неправильно себя оценивать, вследствие чего его поведение становится неадекватным (возникают эмоциональные срывы, повышенная тревожность и т. п.).

Мотив стремления к общению (аффилиации) проявляется, как направленность человека наладить добрые, эмоционально-поло- жительные взаимоотношения с людьми, в стремлении сотрудничать с ними, постоянно находиться вместе. Партнеры по общению, обладающие такими мотивами, стремятся к равноправному сотрудничеству.

Мотив оказания помощи другим лежит в основе альтруистического поведения, которое осуществляется ради блага другого человека по собственному убеждению, без надежды на вознаграждение, без расчета или давления со стороны. Эти формы поведения разнообразны и располагаются в широком диапазоне от простой любезности до благотворительной помощи.

Мотив агрессивности лежит в основе действий, наносящих человеку моральный, материальный или физический ущерб. Агрессивность всегда связана с намеренным причинением вреда другому человеку. Агрессия рассматривается как явление, по своей сути противоположное альтруизму. Психологическая трудность устранения агрессивных действий заключается, в частности, в том, что человек, ведущий себя подобным образом, обычно легко находит множество разумных оправданий своему поведению, полностью или отчасти снимая с себя вину.

Мотив власти проявляется как склонность управлять другими людьми, воздействовать на их поведение разнообразными методами (убеждение, принуждение, внушение, запрещение и т. п.). А. Адлер считал, что стремление к превосходству, совершенству и социальной власти компенсирует недостатки людей, испытывающих так называемый комплекс неполноценности.

Сформированные в процессе жизни и деятельности человека мотивы, ставшие привычными или основными, характеризуют личность и лежат в основе ее типичного поведения.

4. Мотивация и деятельность

Вопрос о мотивации деятельности возникает, когда необходимо объяснить причины поведения человека. Любая форма поведения может быть объяснена как внешними, так и внутренними причинами. В первом случае говорят о стимулах, исходящих из сложившейся ситуации, во втором — о мотивах, потребностях, целях субъекта. Соответственно выделяют внутреннюю (диспозиционную) и внешнюю (ситуационную) мотивации, которые взаимосвязаны между собой. Экспериментальные исследования ситуативной мотивации позволяют проектировать поведение человека в типичных ситуациях.

Один из важнейших вопросов мотивации деятельности человека — причинное объяснение его поступков. Универсальный механизм интерпретации мотивов и причин поступков другого человека — механизм каузальной атрибуции.

Каузальная атрибуция представляет собой мотивированный процесс, направленный на осмысление и объяснение причин поступка другого человека, а также способность предсказывать его поведение.

Каузальная атрибуция непосредственно связана с регуляцией отношений между людьми, она включает объяснение, оправдание или осуждение поступков человека.

Различают три типа каузальной атрибуции:

• личностную (причина приписывается тому, кто совершает поступок),

• объективную (причина приписывается объекту, на которое направлено действие),

• обстоятельственную (причина приписывается внешним обстоятельствам).

Исследования в области изучения причинной обусловленности поведения человека выявили следующие закономерности:

• установка влияет на восприятие человека и может привести к искажению содержания. При этом степень приписывания качеств, свойств, особенностей чему-либо зависит от таких показателей как степень уникальности, типичности поступка и степень социальной желательности/нежелательности;

• люди с большей готовностью приписывают причины наблюдаемых поступков самой личности, которая их совершает, чем независящим от нее внешним обстоятельствам;

• на результат каузальной атрибуции могут повлиять три фактора: близость или удаленность субъекта от того места,

где было совершено действие; возможность субъекта предвидеть его исход и преднамеренность;

• есть тенденция приписывать ответственность за несчастье тому человеку, которого оно постигло («сам виноват»).

В целом изучение феномена каузальной атрибуции позволяет лучше представить себе сам процесс формирования оценки и отношения к партнеру.

Одной из разновидностей мотивации деятельности, связанной с потребностью индивида добиваться успехов и избегать неудач является мотивация достижения. Исследования мотивации достижения были начаты американским психологом Мак-Кле- ландом в 50-е годы XX века. Он считал, что формирование мотивации достижения зависит от условий воспитания и социальной среды. Мотивация достижения является побочным продуктом социальных мотивов.

Американскими психологами Р. М. Иерксом и Дж. Д. Додсо- ном в 1908 году был открыт закон оптимума мотивации. Он показывает зависимость качества (продуктивности) выполняемой деятельности от интенсивности (уровня) мотивации. Первый закон утверждает, что по мере увеличения интенсивности мотивации качество деятельности изменяется: сначала оно повышается, затем, после перехода через точку наиболее высоких показателей успешности деятельности, постепенно понижается. Уровень мотивации, при котором деятельность выполняется максимально успешно, называется оптимумом мотивации. Согласно второму закону, чем сложнее для субъекта выполняемая деятельность, тем более низкий уровень мотивации является для нее оптимальным.

Выводы

1. Процесс внутреннего управления поведением человека, включающий совокупность мотивов, поддерживающих и направляющих действия, то есть определяющих поведение, называют мотивацией. Совокупность мотивов, которые формируются и развиваются в течение жизни, называют мотивационной сферой личности.

2. Потребность — это побуждение к деятельности, которое осознается и переживается человеком как нужда в чем-то, недостаток чего-либо, неудовлетворенность чем-то.

3. Мотив — это мысли, стремления, чувства человека, связанные с осознанием тех или иных потребностей, побуждающие его к деятельности. Функции мотива: побуждающая, стимулирующая, направляющая, организующая, смыслообразующая, объяснительная. В качестве характеристик мотива выделяют силу, устойчивость и содержание.

4. В процессе развития и формирования личности многие ведущие мотивы поведения становятся характерными для человека. К их числу относят: мотив достижения, или избегания неудачи, стремления к общению, оказания помощи другим, агрессивности, власти и другие. Доминирующие мотивы влияют на черты личности и являются важной психологической ее характеристикой.

5. Каузальная атрибуция представляет собой мотивированный процесс, направленный на осмысление и объяснение причин поступка другого человека, а также способность предсказывать его поведение.

6. Закон оптимума мотивации показывает зависимость качества (продуктивности) выполняемой деятельности от интенсивности (уровня) мотивации.

2015-01-21

2015-01-21 1033

1033