В большинстве развитых стран мира принят курс на цифровизацию сетей связи, предусматривающий построение сети на базе цифровых методов передачи и коммутации. Это объясняется следующими существенными преимуществами цифровых методов передачи перед аналоговыми.

Высокая помехоустойчивость.

Представление информации в цифровой форме, т. е. в виде последовательности символов с малым числом разрешенных уровней (обычно не более трех) и детерминированной частотой следования, позволяет осуществлять регенерацию (восстановление) этих символов при передаче их по линии связи, что резко снижает влияние помех и искажений на качество передачи информации.

Цифровые методы передачи весьма эффективны при работе по световодным линиям, отличающимся относительно высоким уровнем дисперсионных искажений и нелинейностью электронно-оптических и оптоэлектронных преобразователей.

Слабая зависимость качества передачи от длины линии связи.

В пределах каждого регенерационного участка искажения передаваемых сигналов оказываются ничтожными. Длина регенерационного участка и оборудование регенератора при передаче сигналов на большие расстояния остаются практически такими же, как и в случае передачи на малые расстояния.

|

|

|

Стабильность параметров каналов ЦСП.

Стабильность и идентичность параметров определяются в основном устройствами обработки сигналов в аналоговой форме, стабильность параметров каналов в таких системах значительно выше, чем в аналоговых.

Эффективность использования пропускной способности каналов для передачи дискретных сигналов.

При вводе дискретных сигналов непосредственно в групповой тракт ЦСП скорость их передачи может приближаться к скорости передачи группового сигнала, скорость передачи дискретных сигналов будет близка к 64 кбит/с, в то время как в аналоговых системах она обычно не превышает 9,6 кбит/с.

Возможность построения цифровой сети связи. Цифровые системы передачи в сочетании с цифровыми коммута-ционными станциями являются основой цифровой сети связи, в которой передача, транзит и коммутация сигналов осуществляются в цифровой форме.

Высокие технико-экономические показатели. Передача и коммутация сигналов в цифровой форме позволяют реализовывать весь аппаратурный комплекс цифровой сети на чисто электронной основе с широким применением цифровых интегральных схем.

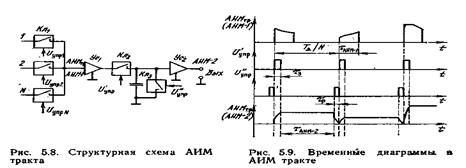

Аппаратура ЦСП состоит из аппаратуры формирования и приема цифровых сигналов, а также аппаратуры линейного тракта. Цифровой сигнал формируется в оборудовании аналого-цифрового преобразования первичных ЦСП или в оборудовании временного группообразования ЦСП более высокого уровня. В данной лекции основное внимание уделено передаче телефонных сигналов по каналам ЦСП с ВРК при использовании импульсно-кодовой модуляции (ИКМ). В этом случае формирование группового цифрового сигнала предусматривает последовательное выполнение следующих основных операций (рис. 5.1): 1) дискретизации индивидуальных телефонных сигналов по времени, в результате чего формируется импульсный сигнал, промодулированный по амплитуде, т. е. АИМ сигнал; 2) объединения N индивидуальных АИМ сигналов в групповой АИМ сигнал с использованием принципов временного разделения каналов; 3) квантования группового АИМ сигнала по уровню; 4) последовательного кодирования отсчетов группового АИМ сигнала, в результате чего формируется групповой ИКМ сигнал, г. е. цифровой сигнал.

|

|

|

Рис. 2.1.Дискретизация сигнала во времени

В системах передачи с ВРК, каждый канальный сигнал представляет собой периодическую последовательность импульсов, промодулированных исходным сигналом. При этом чаще всего используется амплитудно-импульсная модуляция, при которой модулируется амплитуда импульсов, а другие параметры (длительность, частота следования, временное положение) остаются неизменными.

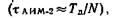

При АИМ амплитуда периодической последовательности импульсов изменяется в соответствии с изменениями амплитуды модулирующего сигнала c(t). Различают амплитудно-импульсную модуляцию первого (АИМ-1) и второго (АИМ-2) рода. Поскольку все реально существующие непрерывные сигналы связи представляют собой случайные процессы с бесконечно широким спектром,.причем основная энергия сосредоточена в относительно узкой полосе частот, перед дискретизацией на передаче необходимо с помощью фильтра нижних частот ограничить спектр сигнала некоторой частотой  Для телефонных сигналов необходимо использовать ФНЧ с частотой среза ƒ = 3,4 кГц.

Для телефонных сигналов необходимо использовать ФНЧ с частотой среза ƒ = 3,4 кГц.

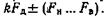

Частотный спектр модулированной последовательности при АИМ однополярного сигнала содержит (рис. 2.3): постоянную составляющую  составляющие с частотами исходного модулирующего сигнала

составляющие с частотами исходного модулирующего сигнала  составляющие с частотой дискретизации

составляющие с частотой дискретизации  и ее гармоник

и ее гармоник  составляющие боковых полос (нижней и верхней) при частоте дискретизации и ее гармониках

составляющие боковых полос (нижней и верхней) при частоте дискретизации и ее гармониках

При дискретизации двуполярных сигналов (телефонных, звукового вещания) в спектре АИМ сигнала практически отсутствуют постоянная составляющая и составляющие с частотами

Из рис. 2.1 видно, что для восстановления исходного непрерывного сигнала из АИМ сигнала на приеме достаточно поставить ФНЧ с частотой среза, равной FB, который выделит исходный сигнал. Поскольку для телефонного сигнала  то

то  должна выбираться из условия

должна выбираться из условия  Реально выбрана

Реально выбрана  что позволяет упрощать требования к ФНЧ приема.

что позволяет упрощать требования к ФНЧ приема.

Рис. 2.2.Спектральный состав АИМ сигнала Рис2.3. Формирование АИМ сигнала

На рис 2.5 над каждым отсчетом указан номер канала, к которому он относится. Групповой АИМ сигнал передается между выходом формирователя АИМ сигнала (АИМ модулятора) и входом кодирующего устройства в оконечном оборудовании передачи и выходом декодирующего устройства и входом устройства разделения канальных сигналов (временного селектора) в оконечном оборудовании приема.

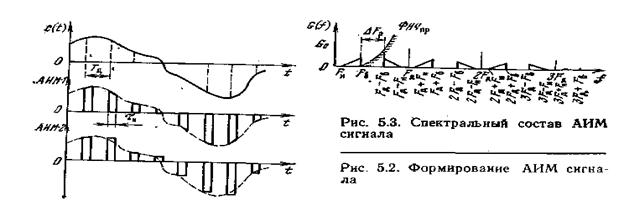

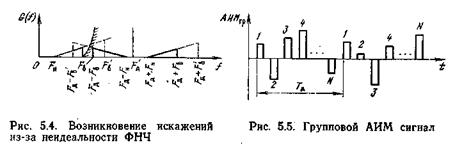

Искажения, возникающие из-за ограничения полосы частот

снизу, называются искажениями второго рода. Это ограничение происходит из-за наличия в цепях группового сигнала реактивных элементов (трансформаторов, емкостей и др.). Характер возникающих искажений при передаче прямоугольных импульсов показан на рис. 2.6,б В отличие от искажений первого рода выбросы обратной полярности затухают медленно, поэтому влиянию подвергается даже каналы существенно удаленные по времени от влияющего канала.

|

|

|

Это делает искажения второго рода более опасными по сравнению с искажениями первого рода. В реальных трактах возникают искажения обоих типов.

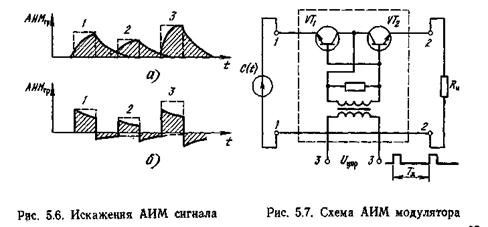

На рис. 2.7 в качестве примера приведена упрощенная схема АИМ модулятора, выполненного в виде сбалансированного ключа на транзисторах  При наличии импульса в управляющем сигнале ключ открывается и через нагрузку протекает ток, пропорциональный входному сигналу, а между импульсами управляющего сигнала

При наличии импульса в управляющем сигнале ключ открывается и через нагрузку протекает ток, пропорциональный входному сигналу, а между импульсами управляющего сигнала  ключ оказывается в закрытом (разомкнутом) состоянии и ток через нагрузку не протекает. Режимы работы транзисторов должны быть подобраны таким образом, чтобы в открытом состоянии сопротивление ключа было как можно меньше, а в закрытом — стремилось к бесконечности.

ключ оказывается в закрытом (разомкнутом) состоянии и ток через нагрузку не протекает. Режимы работы транзисторов должны быть подобраны таким образом, чтобы в открытом состоянии сопротивление ключа было как можно меньше, а в закрытом — стремилось к бесконечности.

В результате в нагрузке формируется сигнал в виде АИМ-1. Управляющее импульсное напряжение в нагрузку не поступает, т. е. подавляется. Это объясняется тем, что управляющее напряжение поступает одновременно на базы VT1 и VT2 и вызывает появление эмиттерных токов, которые протекают через нагрузку в противоположных направлениях. Если транзисторы имеют одинаковые параметры, то эти токи равны по величине и суммарный ток в нагрузке оказывается равным нулю.

Как видно из рис. 2.9, амплитуды отсчетов при АИМ-2 поддерживаются практически неизменными в течение всего канального интервала  что обеспечивает устойчивую работу кодирую- щего устройства, на вход которого поступает групповой АИМ сигнал.

что обеспечивает устойчивую работу кодирую- щего устройства, на вход которого поступает групповой АИМ сигнал.

2015-02-27

2015-02-27 1058

1058