Рис получение запутанных состояний. Лазерный луч падает на нелинейный кристалл. В результате спонтанного параметрического рассеяния (СПР) на выходе получаются два конуса поляризации H и V, несущие пары фотонов в запутанном квантовом состоянии (бифотоны)[34]

Генерация запутанных фотонов в результате спонтанного параметрического рассеяния *(СПР) лазерного потока в нелинейном кристалле.

В простейшем случае источником S потоков запутанных фотонов служит определённый нелинейный материал, на который направляется лазерный поток определённой частоты и интенсивности (схема с одним эммитером)[33]. В результате спонтанного параметрического рассеяния (СПР) на выходе получаются два конуса поляризации H и V, несущие пары фотонов в запутанном квантовом состоянии (бифотоны)[34]. См рис

Выбор конкретного материала зависит от задач эксперимента, используемой частоты и мощности[36]. В таблице ниже приводятся лишь некоторые часто используемые неорганические нелинейные кристаллы с регулярной доменной структурой (англ.)русск.[37] (РДС-кристаллы, англ. periodically poled):

|

|

|

| Вещество | Формула | Аббревиатура |

| бета-борат бария | β-BaB2O4 | BBO |

| триборат лития | LiB3O5 | LBO |

| титанил фосфат калия | KTiOPO4 | KTP |

| ниоба калия | KNbO3 | — |

Применение

Всего через год после эксперимента Аспэ, в 1982 году, американский физик Ник Херберт предложил журналу «Foundations of Physics» статью с идеей своего «сверхсветового коммуникатора на основе нового типа квантовых измерений» FLASH (First Laser-Amplified Superluminal Hookup Статья была напечатана[41], и в результате развернувшейся дискуссии Вуттерсом, Зуреком и Диксом была сформулирована и доказана теорема о запрете клонирования.

Теорема о запрете клонирования утверждает невозможность создания идеальной копии произвольного неизвестного квантового состояния.

Квантовая коммуникация

Теория квантовой механики запрещает передачу информации со сверхсветовой скоростью. Это объясняется принципиально вероятностным характером измерений и *теоремой о запрете клонирования. Представим разнесённых в пространстве наблюдателей А и Б, у которых имеется по экземпляру квантово-запутанных ящиков с котами Шрёдингера, находящимися в суперпозиции «жив-мёртв». Если в момент  наблюдатель А открывает ящик, то его кот равновероятно оказывается либо живым, либо мёртвым. Если живым, то в момент

наблюдатель А открывает ящик, то его кот равновероятно оказывается либо живым, либо мёртвым. Если живым, то в момент  наблюдатель Б открывает свой ящик и находит там мёртвого кота. Проблема в том, что до исходного измерения нет возможности предсказать, у кого именно что окажется, а после один кот жив, другой мёртв, и назад ситуацию не повернуть.

наблюдатель Б открывает свой ящик и находит там мёртвого кота. Проблема в том, что до исходного измерения нет возможности предсказать, у кого именно что окажется, а после один кот жив, другой мёртв, и назад ситуацию не повернуть.

Слабые квантовые измерения позволяют вовремя остановить «убийство» кота Шрёдингера и оставить его в исходной суперпозиции «жив-мёртв».

|

|

|

Обход классических ограничений был найден[44] в 2006 году Коротковым и Джорданом из Калифорнийского университета за счёт слабых квантовых измерений (англ. weak quantum *measurement). Продолжая аналогию, оказалось, что можно не распахивать ящик, а лишь чуть-чуть приподнять его крышку и подсмотреть в щёлку. Если состояние кота неудовлетворительно, то крышку можно сразу захлопнуть и попробовать ещё раз.

В 2008 году другая группа исследователей из Калифорнийского университета объявила[45] об успешной экспериментальной проверке данной теории. «Реинкарнация» кота Шрёдингера стала возможной. Наблюдатель А теперь может приоткрывать и закрывать крышку ящика, пока не убедится, что у наблюдателя Б кот окажется в нужном состоянии.

Открытие возможности «обратного коллапса» во многом перевернуло представления о базовых принципах квантовой механики:

Возникла идея не просто передачи потоков запутанных частиц в разнесённые в пространстве приёмники, но и хранения таких частиц неопределённо долгое время в приёмниках в состоянии суперпозиции для «последующего использования». Ещё из работ Раньяды 1990 года[46] было известно о таких расслоениях Хопфа, которые могли быть топологическими решениями уравнений Максвелла. В переводе на обычный язык это означало, что математически могут существовать ситуации, при которых пучок фотонов или отдельный фотон будет бесконечно циркулировать по сложной замкнутой траектории, выписывая тор в пространстве. До недавнего времени это оставалось просто ещё одной математической абстракцией.

В 2008 году американские исследователи занялись анализом получаемых расслоений и их возможной физической реализацией. В результате[47] были найдены стабильные решения и технические способы, позволяющие реализовать такие решения. Оказалось, что пучок света действительно можно «свернуть в бублик» (точнее — в замкнутый тороидальный узел) и «положить на место», и такое состояние останется стабильным и самоподдерживающимся. На сентябрь 2011 об успешных лабораторных реализациях не сообщалось, но теперь это вопрос технических трудностей, а не физических ограничений.

Помимо проблемы «складирования» запутанных частиц остаётся нерешённой проблема декогеренции, то есть утраты частицами запутанности со временем из-за взаимодействия с окружающей средой. Даже в физическом вакууме остаются так называемые виртуальные частицы. Несмотря на эпитет «виртуальный» в названии, они вполне успешно деформируют физические тела, как показывает эффект Казимира, следовательно, теоретически могут влиять на запутанные частицы.

Декогере́нция — это процесс нарушения когерентности (от латинского cohaerentio — сцепление, связь), вызываемый взаимодействием квантовомеханической системы с окружающей средой посредством необратимого, с точки зрения термодинамики, процесса. Во время протекания этого процесса у самой системы появляются классические черты, которые соответствуют информации, имеющейся в окружающей среде. То есть система смешивается или запутывается с окружающей средой.

Теория декогеренции имеет важное следствие: для макросостояния предсказания квантовой теории практически совпадают с предсказаниями классической теории.

Декогеренция является одним из самых существенных технических препятствий на пути создания квантовых компьютеров. Для борьбы с декогеренцией разрабатываются, с одной стороны, различные методы изоляции квантовой сиcтемы, включая использование крайне низких температур и высокого вакуума, а с другой — введение в квантовые вычисления кодов, устойчивых к ошибкам, связанным с декогеренцией (обычно в таких схемах состояние логического кубита кодируется состоянием нескольких связанных физических кубитов).

|

|

|

В настоящее время физики-экспериментаторы могут удерживать атомы или отдельно взятые фотоны в состоянии суперпозиции на протяжении значительных периодов времени при условии, что взаимодействие с окружающей средой сведено до минимума. Однако чем больше система, тем выше её подверженность внешним воздействиям. В крупных комплексных системах, состоящих из многих миллиардов атомов, декогеренция происходит почти мгновенно, и по этой причине кот Шрёдингера не может быть одновременно мертвым и живым на каком-либо поддающемся измерению отрезке времени.

Квантовая телепортация

Квантовая телепортация), основанная на запутанных квантовых состояниях, используется в таких интенсивно исследуемых областях, как квантовые вычисления и квантовая криптография.

Идея квантовых вычислений была впервые предложена Ю. И. Маниным в 1980 году[48]. На сентябрь 2011 года полномасштабный квантовый компьютер является пока гипотетическим устройством, построение которого связано со многими вопросами квантовой теории и с решением проблемы декогеренции. Ограниченные (в несколько кубитов) квантовые «миникомпьютеры» уже создаются в лабораториях. Первое удачное применение с полезным результатом продемонстрировано международным коллективом учёных в 2009 году. По квантовому алгоритму была определена энергия молекулы водорода[49]. Впрочем, некоторыми исследователями высказывается мнение, что для квантовых компьютеров запутанность является, наоборот, нежелательным побочным фактором[50].

Квантовая криптография используется для пересылки зашифрованных сообщений по двум каналам связи, квантовому и традиционному. Первый протокол квантового распределения ключа BB84 был предложен[51] Беннетом и Брассардом в 1984 году. С тех пор квантовая криптография являлась одним из бурно развивающихся прикладных направлений квантовой физики, и к 2011 году несколькими лабораториями и коммерческими фирмами были созданы работающие прототипы передатчиков и приёмников[52].

|

|

|

Следует отметить, что идея и привлекательность квантовой криптографии базируется не на какой-то повышенной или же «абсолютной» криптостойкости, а на гарантированном уведомлении, как только кто-либо попытается перехватить сообщение, его состояние меняется.

Последнее же базируется на известных к началу разработок законах квантовой физики и в первую очередь на необратимости коллапса волновой функции[53]. В связи с открытием и успешным тестированием обратимых слабых квантовых измерений основы надёжности квантовой криптографии оказались под большим вопросом[54][55]. Возможно, квантовая криптография войдёт в историю, как система, для которой прототип «абсолютно надёжного» передатчика и прототип перехватчика сообщений были созданы почти одновременно и до начала практического использования самой системы.

Символ бифотона в статье на сайте Американского физического общества [58].

Литература

- Баргатин И. В., Гришанин Б. А., Задков В. Н. Запутанные квантовые состояния атомных систем // Успехи физических наук: журнал. — М., 2001. — Т. 171. — № 6. — DOI:10.3367/UFNr.0171.200106c.0625

- Валиев К. А., Кокин А. А. Квантовые компьютеры: надежды и реальность. — М.: R&C, 2001. — ISBN 5-93972-024-2

- Килин С. Я. Квантовая информация // Успехи физических наук: журнал. — М., 1999. — Т. 169. — № 5. — DOI:10.3367/UFNr.0169.199905b.0507

- Квантовая криптография. Идеи и практика / Под ред. С. Я. Килина, Д. Б. Хорошко, А. П. Низовцева. — Минск: Белорусская наука, 2007. — ISBN 978-985-08-0899-8

- Нильсен М., Чанг И. Квантовые вычисления и квантовая информация = Quantum Computation and Quantum Information. — М.: Мир, 2006. — ISBN 5-03-003524-9

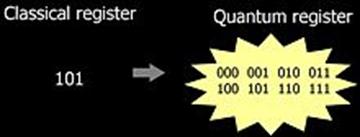

3 кубита квантового регистра против 3 битов обычного

Ввведение

Квантовый компьютер — вычислительное устройство, работающее на основе квантовой механики. Квантовый компьютер принципиально отличается от классических компьютеров, работающих на основе классической механики.

Полноценный квантовый компьютер является пока гипотетическим устройством, сама возможность построения которого связана с серьёзным развитием квантовой теории в области многих частиц и сложных экспериментов; эта работа лежит на переднем крае современной физики.

Ограниченные (до 512 кубитов) квантовые компьютеры уже построены[1]. Элементы квантовых компьютеров могут применяться для повышения эффективности вычислений на уже существующей приборной базе

Первый разработанный высокоуровневый язык для такого вида компьютеров: Quipper[2].

Введение

Идея о квантовых вычислениях была высказана Ю.И.Маниным в 1980 г.[3] Одна из первых моделей квантового компьютера была предложена[4] Ричардом Фейнманом в 1981 году. Вскоре П. Бениоф описал теоретические основы построения такого компьютера[5].

Необходимость в квантовом компьютере возникает тогда, когда мы пытаемся исследовать методами физики сложные многочастичные системы, подобные биологическим. Пространство квантовых состояний таких систем растет как экспонента от числа  составляющих их реальных частиц, что делает невозможным моделирование их поведения на классических компьютерах уже для

составляющих их реальных частиц, что делает невозможным моделирование их поведения на классических компьютерах уже для  . Поэтому Манин и Фейнман высказали идею построения квантового компьютера.

. Поэтому Манин и Фейнман высказали идею построения квантового компьютера.

Квантовый компьютер использует для вычисления не обычные (классические) алгоритмы, а процессы квантовой природы, так называемые квантовые алгоритмы, использующие квантовомеханические эффекты, такие как квантовый параллелизм и квантовая запутанность.

Если классический процессор в каждый момент может находиться ровно в одном из состояний обозначаемы кет-векторами:  , то квантовый процессор в каждый момент находится одновременно во всех этих базисных состояниях, при этом в каждом состоянии

, то квантовый процессор в каждый момент находится одновременно во всех этих базисных состояниях, при этом в каждом состоянии  — со своей комплексной амплитудой

— со своей комплексной амплитудой  . Это квантовое состояние называется «квантовой суперпозицией» данных классических состояний и обозначается как

. Это квантовое состояние называется «квантовой суперпозицией» данных классических состояний и обозначается как

Условие нормировки  .

.

Базисные состояния могут иметь и более сложный вид.

Квантовое состояние  может изменяться во времени двумя принципиально различными путями:

может изменяться во времени двумя принципиально различными путями:

Унитарная квантовая операция (квантовый вентиль, quantum gate), в дальнейшем просто операция.

Измерение (наблюдение).

Если классические состояния  есть пространственные положения группы электронов в квантовых точках, управляемых внешним полем

есть пространственные положения группы электронов в квантовых точках, управляемых внешним полем  , то унитарная операция есть решение уравнения Шредингера для этого потенциала.

, то унитарная операция есть решение уравнения Шредингера для этого потенциала.

Измерение есть случайная величина, принимающая значения  с вероятностями

с вероятностями  соответственно. В этом состоит квантовомеханическое правило Борна (англ.). Измерение есть единственная возможность получения информации о квантовом состоянии, так как значения

соответственно. В этом состоит квантовомеханическое правило Борна (англ.). Измерение есть единственная возможность получения информации о квантовом состоянии, так как значения  нам непосредственно не доступны. Измерение квантового состояния не может быть сведено к унитарной шрёдингеровской эволюции, так как, в отличие от последней, оно необратимо. При измерении происходит так называемый коллапс волновой функции

нам непосредственно не доступны. Измерение квантового состояния не может быть сведено к унитарной шрёдингеровской эволюции, так как, в отличие от последней, оно необратимо. При измерении происходит так называемый коллапс волновой функции  , физическая природа которого до конца не ясна. Спонтанные вредоносные измерения состояния в ходе вычисления ведут к декогерентности, то есть отклонению от унитарной эволюции, что является главным препятствием при построении квантового компьютера. Квантовое вычисление есть контролируемая классическим управляющим компьютером последовательность унитарных операций простого вида (над одним, двумя или тремя кубитами). В конце вычисления состояние квантового процессора измеряется, что и дает искомый результат вычисления.

, физическая природа которого до конца не ясна. Спонтанные вредоносные измерения состояния в ходе вычисления ведут к декогерентности, то есть отклонению от унитарной эволюции, что является главным препятствием при построении квантового компьютера. Квантовое вычисление есть контролируемая классическим управляющим компьютером последовательность унитарных операций простого вида (над одним, двумя или тремя кубитами). В конце вычисления состояние квантового процессора измеряется, что и дает искомый результат вычисления.

Содержание понятия «квантовый параллелизм» в вычислении может быть раскрыто так: «Данные в процессе вычислений представляют собой квантовую информацию, которая по окончании процесса преобразуется в классическую путём измерения конечного состояния квантового регистра. Выигрыш в квантовых алгоритмах достигается за счёт того, что при применении одной квантовой операции большое число коэффициентов суперпозиции квантовых состояний, которые в виртуальной форме содержат классическую информацию, преобразуется одновременно»[7].

Кубиты

Куби́т (q-бит, кьюбит, кубит; от quantum bit) — квантовый разряд или наименьший элемент для хранения информации в квантовом компьютере.

Как и бит, кубит допускает два собственных состояния, обозначаемых  и

и  (обозначения Дирака), но при этом может находиться и в их суперпозиции, то есть в состоянии

(обозначения Дирака), но при этом может находиться и в их суперпозиции, то есть в состоянии  , где

, где  и

и  — комплексные числа, удовлетворяющие условию

— комплексные числа, удовлетворяющие условию  .

.

При любом измерении состояния кубита он случайно переходит в одно из своих собственных состояний. Вероятности перехода в эти состояния равны соответственно  и

и  , то есть косвенно, по наблюдениям за множеством кубитов, мы всё-таки можем судить об исходном состоянии.

, то есть косвенно, по наблюдениям за множеством кубитов, мы всё-таки можем судить об исходном состоянии.

Кубиты могут быть связаны друг с другом, то есть на них может быть наложена ненаблюдаемая связь, выражающаяся в том, что при всяком изменении над одним из нескольких кубитов остальные меняются согласованно с ним. Иными словами, совокупность запутанных между собой кубитов может интерпретироваться как заполненный квантовый регистр. Как и отдельный кубит, квантовый регистр гораздо информативнее классического регистра битов. Он может не только находиться во всевозможных комбинациях составляющих его битов, но и реализовывать всевозможные тонкие зависимости между ними.

Несмотря на то, что мы сами не можем непосредственно наблюдать состояние кубитов и квантовых регистров во всей полноте, между собой они могут обмениваться своим состоянием и могут его преобразовывать. Тогда есть возможность создать компьютер, способный к параллельным вычислениям на уровне своего физического устройства, и проблемой остаётся лишь прочитать конечный результат вычислений.

Слово «qubit» ввел в употребление Бен Шумахер из Кеньон-колледжа (США) в 1995 г., а А. К. Звездин в своей статье предположил вариант перевода «q-бит»[1]. Иногда также можно встретить название «квантбит».

Обобщением понятия кубит является кунит (Q-энк, куэнк; qudit), способный хранить в одном разряде более двух значений (например, кутрит. qutrit — 3, куквадрт — 4, …, куэнк — n)[2].

Идея квантовых вычислений состоит в том, что квантовая система из L двухуровневых квантовых элементов (квантовых битов, кубитов) имеет 2L линейно независимых состояний, а значит, вследствие принципа квантовой суперпозиции, пространство состояний такого квантового регистра является 2L-мерным гильбертовым пространством. Операция в квантовых вычислениях соответствует повороту вектора состояния регистра в этом пространстве. Таким образом, квантовое вычислительное устройство размером L кубит фактически задействует одновременно 2L классических состояний.

Физическими системами, реализующими кубиты, могут быть любые объекты, имеющие два квантовых состояния:

1)поляризационные состояния фотонов,

2)электронные состояния изолированных атомов или ионов,

3)спиновые состояния ядер атомов, и т. д.

Один классический бит может находиться в одном и только в одном из состояний  или

или  . Квантовый бит, называемый кубитом, находится в состоянии

. Квантовый бит, называемый кубитом, находится в состоянии

, |a|² + |b|² = 1.

, |a|² + |b|² = 1.

так что |a|² и |b|² — вероятности получить 0 или 1 соответственно при измерении этого состояния;

Сразу после измерения кубит переходит в базовое квантовое состояние, соответствующее классическому результату.

Пример: Имеется кубит в квантовом состоянии

В этом случае, вероятность получить при измерении

| составляет | (4/5)²=16/25 | = 64 %, | |

| (-3/5)²=9/25 | = 36 %. |

В данном случае, при измерении мы получили 0 с 64 % вероятностью.

В результате измерения кубит переходит в новое квантовое состояние  , то есть, при следующем измерении этого кубита мы получим 0 со стопроцентной вероятностью (предполагается, что по умолчанию унитарная операция тождественна; в реальных системах это не всегда так).

, то есть, при следующем измерении этого кубита мы получим 0 со стопроцентной вероятностью (предполагается, что по умолчанию унитарная операция тождественна; в реальных системах это не всегда так).

Приведем для объяснения два примера из квантовой механики:

Фотон находится в состоянии  суперпозиции двух поляризаций. Это состояние есть вектор в двумерной плоскости, систему координат в которой можно представлять как две перпендикулярные оси, так что

суперпозиции двух поляризаций. Это состояние есть вектор в двумерной плоскости, систему координат в которой можно представлять как две перпендикулярные оси, так что  и

и  есть проекции кетвектора

есть проекции кетвектора  на эти оси;

на эти оси;

Измерение раз и навсегда коллапсирует состояние фотона в одно из состояний  или

или  , причем вероятность коллапса равна квадрату соответствующей проекции. Полная вероятность получается по теореме Пифагора.

, причем вероятность коллапса равна квадрату соответствующей проекции. Полная вероятность получается по теореме Пифагора.

Перейдем к системе из двух кубитов. Измерение каждого из них может дать 0 или 1. Поэтому у системы есть 4 классических состояния: 00, 01, 10 и 11. Аналогичные им базовые квантовые состояния:  . И наконец, общее квантовое состояние системы имеет вид

. И наконец, общее квантовое состояние системы имеет вид

.

.

Теперь |a|² — вероятность измерить 00 и т. д. Отметим, что полная вероятность

|a|²+|b|²+|c|²+|d|²=1.

Если мы измерим только первый кубит квантовой системы, находящейся в состоянии  , у нас получится:

, у нас получится:

С вероятностью  первый кубит перейдет в состояние

первый кубит перейдет в состояние

а второй — в состояние

С вероятностью  первый кубит перейдет в состояние

первый кубит перейдет в состояние

а второй — в состояние

.

.

В первом случае измерение даст состояние

,

,

во втором — состояние

Мы снова видим, что результат такого измерения невозможно записать как вектор в гильбертовом пространстве состояний. Такое состояние, в котором участвует наше незнание о том, какой же результат получится на первом кубите, называют смешанным состоянием. В нашем случае такое смешанное состояние называют проекцией исходного состояния  на второй кубит, и записывают в виде матрицы плотности вида

на второй кубит, и записывают в виде матрицы плотности вида

где матрица плотности состояния  определяется как

определяется как  .

.

В общем случае системы из L кубитов, у неё 2L классических состояний (00000…(L-нулей), …00001(L-цифр), …, 11111…(L-единиц)), каждое из которых может быть измерено с вероятностями 0—100 %.

Таким образом, одна операция над группой кубитов затрагивает все значения, которые она может принимать, в отличие от классического бита. Это и обеспечивает беспрецедентный параллелизм вычислений.

Вычисление на квантовом компьютере

Упрощённая схема вычисления на квантовом компьютере выглядит так:

1.берется система кубитов, на которой записывается начальное состояние.

2. Затем состояние системы или её подсистем изменяется посредством унитарных преобразований, выполняющих те или иные логические операции.

3.В конце измеряется значение, и это результат работы компьютера.

Роль проводов классического компьютера играют кубиты,

а роль логических блоков классического компьютера играют унитарные преобразования. Такая концепция квантового процессора и квантовых логических вентилей была предложена в 1989 году Дэвидом Дойчем.

Также Дэвид Дойч в 1995 году нашёл универсальный логический блок, с помощью которого можно выполнять любые квантовые вычисления.

Квантовый вентиль (квантовый логический элемент) — это базовый элемент квантового компьютера, преобразующий входные состояния кубитов на выходные по определённому закону. Отличается от обычных логических вентилей тем, что работает с кубитами, а следовательно подчиняется квантовой логике. Квантовые вентили в отличие от многих классических всегда являются обратимыми.

Так как кубит можно представить вектором в двумерном пространстве, то действие вентиля можно описать унитарной матрицей, на которую умножается соответствующий вектор состояния входного кубита. Однокубитные вентили описываются матрицами размера 2 × 2, двухкубитные — 4 × 4, а n-кубитные — 2n × 2n.

Примеры квантовых вентилей

Простейшие однокубитовые вентили:

Тождественное преобразование:  ,

,

Отрицание:  ,

,

Фазовый сдвиг:  ,

,

Преобразование Адамара:  .

.

Также возможны вентили, имеющие два входа (и два выхода, так как количество входов и выходов у квантовых вентилей должно совпадать в силу требования унитарности):

Контролируемое U (C-U). Суть контролируемого U заключается в том, что на первый вход подаётся управляющий кубит, а на второй — управляемый. Если управляющий кубит равен единице, над управляемым проводится операция U, а если нулю — тождественное преобразование (кубит подается на выход без изменений). Если матрица U имеет вид

,

,

тогда матрица контролируемого преобразования C-U выглядит так:

Контролируемое отрицание (C-NOT). В этом случае  и матрица преобразования имеет вид:

и матрица преобразования имеет вид:

Контролируемое отрицание (C-NOT, CNOT) — это квантовый вентиль реализующий операцию сходную с классическим XOR, частный случай класса вентилей C-U (контролируемые операции U). Имеет 2 входа и 2 выхода. Классический логически вентиль имеет 1 выход, но для C-NOT квантового требуется 2 выхода для сохранения обратимости. На дополнительный выход подается не измененный управляющий кубит. Данный вентиль инвертирует второй кубит только, если на первый (управляющий) вход подана 1.

Также CNOT можно представить в виде таблицы истинности:

| a | b | a’ | b’ |

Рис. Графическое представление и таблица истинности для элементарного логического вентиля контролируемого НЕ. а –бит источника, b – бит цели. Каждая горизонтальная линия представляет собой состояние одного бита,изменяющегося слева нанправо. Символы на двух линиях, соединенные вертикальной чертой (не показана!) означают, совместное действие двух вентелей на эти биты.

Таблица истинности контролируемого НЕ (обратимого XOR), соответствует таблице сложения двух битов, если в ней не учитывать бита переноса.

Первую физическую реализацию CNOT получили в 1995 году.[1] В этой реализации использовался один ион 9Be+, а два кубита были реализованы согласно схеме предложенной Cirac и Zoller на различных его состояниях (сверхтонкое расщепление ²S1/2для целевого кубита и 2 состояния гармонического осциллятора для управляющего кубита). Надежность работы элемента составила около 90 %.[2]

Однокубитовое преобразование Адамара

.

.

Важными 3-х кубитными вентилями являются:

Универсальный трехбитовый вентиль Тоффоли (Toffoli, часто CCNOT) используется для построения обратимой булевой логики. Его действие сводится к изменению сосотояния бита цели с, при условии, что оба неизменяемых бита источников  имеют значение 1. Может быть реализован на C-NOT и однокубитных вентилях. Похож по алгоритму работы на CNOT, но обращает значение последнего бита только, если два первых входа равны единице. В противном случае все входы подаются на выход неизменными.

имеют значение 1. Может быть реализован на C-NOT и однокубитных вентилях. Похож по алгоритму работы на CNOT, но обращает значение последнего бита только, если два первых входа равны единице. В противном случае все входы подаются на выход неизменными.

Таблица истинности вентиля Тоффоли показана на рис.

| a | b | c | a’ | b‘ | c‘ |

Рис. Графическое представление и таблица истинности для трехбитового логического вентиля Тоффоли. а –бит источника, b –бит источника, c -бит цели. Состояние бита цели с меняется тогда и только тогда, когда оба неизменяемых бита источников

(а,b) имеют значение 1. Каждая горизонтальная линия представляет собой состояние одного бита,изменяющегося слева направо. Символы на трех линиях, соединенные вертикальной чертой (не показана!) означают, совместное действие трех вентелей на эти биты.

вентиль Фредкина (англ. Fredkin gate, часто CSWAP) — также универсален. Если первый вход установлен, переставляет значения кубитов со входов 2 и 3. Иначе все три кубита остаются без изменений.

Универсальные квантовые вентили

Набор квантовых вентилей называют универсальным, если любое унитарное преобразование можно аппроксимировать с любой заданной точностью конечной последовательностью вентилей из этого набора.

Иными словами, универсальные квантовые вентили являются генераторами группы унитарных матриц.

Можно доказать, что набор, состоящий из вентиля C-NOT и всех однокубитных вентилей, является универсальным. Возможны и другие универсальные наборы.

Пример реализации операции CNOT на зарядовых состояниях электрона в квантовых точках

Один кубит можно представить в виде электрона в двухямном потенциале, так что  означает нахождение его в левой яме, а

означает нахождение его в левой яме, а  — в правой. Это называется кубит на зарядовых состояниях.

— в правой. Это называется кубит на зарядовых состояниях.

Общий вид квантового состояния такого электрона:  . Зависимость его от времени есть зависимость от времени амплитуд

. Зависимость его от времени есть зависимость от времени амплитуд  ; она задается уравнением Шредингера вида

; она задается уравнением Шредингера вида

где гамильтониан  имеет в силу одинакового вида ям и эрмитовости вид

имеет в силу одинакового вида ям и эрмитовости вид

для некоторой константы  .

.

Вектор основного состояния

есть собственный вектор этого гамильтониана с собственным значением 0.

Вектор первого возбужденного состояния

это собственный вектор этого гамильтониана со значением  .

.

Никаких других собственных состояний (с определенным значением энергии) здесь нет, так как наша задача двумерная.

Поскольку каждое состояние  переходит за время

переходит за время  в состояние

в состояние

,

,

То для реализации операции NOT перехода  и наооборот

и наооборот  достаточно подождать время

достаточно подождать время  .

.

То есть гейт NOT дается просто естественной квантовой эволюцией нашего кубита при условии, что внешний потенциал задает двухямную структуру; это делается с помощью технологии квантовых точек.

Для реализации CNOT надо расположить два кубита (то есть две пары ям) перпендикулярно друг другу, и в каждой из них расположить по отдельному электрону. Тогда константа  для первой (управляемой) пары ям будет зависеть от того, в каком состоянии находится электрон во второй (управляющей) паре ям: если ближе к первой,

для первой (управляемой) пары ям будет зависеть от того, в каком состоянии находится электрон во второй (управляющей) паре ям: если ближе к первой,  будет больше, если дальше — меньше. Поэтому состояние электрона во второй паре определяет время совершения NOT в первой яме, что позволяет снова выбрать нужную длительность времени для производства операции CNOT.

будет больше, если дальше — меньше. Поэтому состояние электрона во второй паре определяет время совершения NOT в первой яме, что позволяет снова выбрать нужную длительность времени для производства операции CNOT.

Эта схема очень приблизительная и идеализирована; реальные схемы сложнее и их реализация представляет вызов экспериментальной физике.

В квантовом случае система из n кубитов находится в состоянии, являющимся суперпозицией всех базовых состояний, поэтому изменение системы касается всех 2n базовых состояний одновременно. Теоретически новая схема может работать намного (в экспоненциальное число раз) быстрее классической.

Практически (квантовый) алгоритм Гровера поиска в базе данных показывает квадратичный прирост мощности против классических алгоритмов.

Алгоритмы

Алгоритм Гровера позволяет найти решение уравнения  за время

за время  .

.

Алгоритм Шора позволяет разложить натуральное число n на простые множители за полиномиальное от log(n) время.

Алгоритм Залки — Визнера позволяет моделировать унитарную эволюцию квантовой системы  частиц за почти линейное время с использованием

частиц за почти линейное время с использованием  кубит.

кубит.

Алгоритм Дойча — Джоза позволяет «за одно вычисление» определить, является ли функция двоичной переменной f(n) постоянной (f1(n) = 0, f2(n) = 1 независимо от n) или «сбалансированной» (f3(0) = 0, f3(1) = 1; f4(0) = 1, f4(1) = 0).

Алгоритм Саймона решает проблему чёрного ящика экспоненциально быстрее, чем любой классический алгоритм, включая вероятностные алгоритмы.

Было показано, что не для всякого алгоритма возможно «квантовое ускорение». Более того, возможность получения квантового ускорения для произвольного классического алгоритма является большой редкостью[8].

Квантовая телепортация

Алгоритм телепортации реализует точный перенос состояния одного кубита (или системы) на другой. В простейшей схеме используются 3 кубита: телепортируемый кубит и запутанная пара, один кубит которой находится на другой стороне. Отметим, что в результате работы алгоритма первоначальное состояние источника разрушится — это пример действия общего принципа невозможности клонирования — невозможно создать точную копию квантового состояния, не разрушив оригинал. Не получится скопировать произвольное состояние, и телепортация — замена этой операции.

Телепортация позволяет передавать квантовое состояние системы с помощью обычных классических каналов связи. Таким образом, можно, в частности, получить связанное состояние системы, состоящей из подсистем, удаленных на большое расстояние.

Применение

квантовый компьютер — это это цифровое устройство, но с аналоговой природой.

Основные проблемы, связанные с созданием и применением квантовых компьютеров:

необходимо обеспечить высокую точность измерений;

внешние воздействия могут разрушить квантовую систему или внести в неё искажения.

Приложения к криптографии

Благодаря огромной скорости разложения на простые множители, квантовый компьютер позволит расшифровывать сообщения, зашифрованные при помощи популярного асимметричного криптографического алгоритма RSA. До сих пор этот алгоритм считается сравнительно надёжным, так как эффективный способ разложения чисел на простые множители для классического компьютера в настоящее время неизвестен. Для того, например, чтобы получить доступ к кредитной карте, нужно разложить на два простых множителя число длиной в сотни цифр. Даже для самых быстрых современных компьютеров выполнение этой задачи заняло бы больше времени, чем возраст Вселенной, в сотни раз. Благодаря алгоритму Шора эта задача становится вполне осуществимой, если квантовый компьютер будет построен.

Применение идей квантовой механики уже открыли новую эпоху в области криптографии, так как методы квантовой криптографии открывают новые возможности в области передачи сообщений[9]. Прототипы систем подобного рода находятся на стадии разработки[10].

Физические реализации квантовых компьютеров

Построение квантового компьютера в виде реального физического прибора является фундаментальной задачей физики XXI века. В настоящее время построены только ограниченные его варианты (в пределах 10 кубит). Вопрос о том, до какой степени возможно масштабирование такого устройства, является предметом новой интенсивно развивающейся области — многочастичной квантовой механики. Центральным здесь является вопрос о природе декогерентности (точнее, о коллапсе волновой функции), который пока остается открытым. Различные трактовки этого процесса можно найти в книгах[11][12][13].

Главные технологии для квантового компьютера:

-Твердотельные квантовые точки на полупроводниках: в качестве логических кубитов используются либо зарядовые состояния (нахождение или отсутствие электрона в определенной точке) либо направление электронного и/или ядерного спина в данной квантовой точке. Управление через внешние потенциалы или лазерным импульсом.

-Сверхпроводящие элементы (джозефсоновские переходы, сквиды и др.). В качестве логических кубитов используются присутствие/отсутствие куперовской пары в определенной пространственной области. Управление: внешний потенциал/магнитный поток.

-Ионы в вакуумных ловушках Пауля (или атомы в оптических ловушках). В качестве логических кубитов используются основное/возбужденное состояния внешнего электрона в ионе. Управление: классические лазерные импульсы вдоль оси ловушки или направленные на индивидуальные ионы + колебательные моды ионного ансамбля.

-Смешанные технологии: использование заранее приготовленных запутанных состояний фотонов для управления атомными ансамблями или как элементы управления классическими вычислительными сетями.

На рубеже 21 века во многих научных лабораториях были созданы однокубитные квантовые процессоры (по существу, управляемые двухуровневые системы, о которых можно было предполагать возможность масштабирования на много кубитов). Очень скоро был реализован жидкостной ЯМР — квантовый компьютер (до 7 кубит, IBM, И. Чанг)

В России разработкой вопросов физической реализации квантового компьютера занимается ряд исследовательских групп, ядро которых составляет школа академика К. А. Валиева: Физико-технологический институт РАН (лаборатория ФКК),

МГУ (ф-т ВМК, кафедра КИ, физический ф-т, кафедра КЭ),

МФТИ, МИФИ, МИЭТ, КГУ, ЯрГУ, а также ряд сотрудников институтов РАН (ИТФ, ИФТТ и др.) и вузов

.

В 2005 году группой Ю. Пашкина (кандидат физ.-мат. наук, старший научный сотрудник лаборатории сверхпроводимости г. Москвы) при помощи японских специалистов был построен двухкубитный квантовый процессор на сверхпроводящих элементах[14]. Примерно в это время до десятка кубит было сделано на ионах в ловушках Пауля (Д. Вайнленд, П. Цоллер, Р. Блатт).

В ноябре 2009 года физикам из Национального института стандартов и технологий в США впервые удалось собрать программируемый квантовый компьютер, состоящий из двух кубит[15].

В феврале 2012 года компания IBM сообщила о достижении значительного прогресса в физической реализации квантовых вычислений с использованием сверхпроводящих кубитов которые, по мнению компании, позволят начать работы по созданию квантового компьютера[16].

В апреле 2012 года группе исследователей из Южно-Калифорнийского университета, Технологического университета Дельфта, университета штата Айова, и Калифорнийского университета, Санта-Барбара, удалось построить двухкубитный квантовый компьютер на кристалле алмаза с примесями. Компьютер функционирует при комнатной температуре и теоретически является масштабируемым. В качестве двух логических кубитов использовались направления спина электрона и ядра азота соответственно. Для обеспечения защиты от влияния декогерентности была разработана целая система, которая формировала импульс микроволнового излучения определенной длительности и формы. При помощи этого компьютера реализован алгоритм Гровера для четырёх вариантов перебора, что позволило получить правильный ответ с первой попытки в 95 % случаев[17][18].

В декабре 2012 года физики разработали фотонный квантовый компьютер.[19]

Примечания

↑ Ю. И. Манин Вычислимое и невычислимое. — М.: Сов. радио, 1980. — С. 15.

↑ Feynman, R.P. Simulating physics with computers // International Journal of Theoretical Physics. — 1982. — V. 21. — Number 6. — P. 467—488 [1]

↑ (1982) «Quantum mechanical hamiltonian models of turing machines». Journal of Statistical Physics 29 (3): 515–546. DOI:10.1007/BF01342185. Bibcode:1982JSP....29..515B.

↑ Quantum entanglemet

↑ Холево, А. КВАНТОВАЯ ИНФОРМАТИКА: ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ, БУДУЩЕЕ // В МИРЕ НАУКИ. — июль 2008. — № 7

↑ Ozhigov Y. Quantum Computers Speed Up Classical with Probability Zero // Chaos Solitons and Fractals, 10 (1999) 1707—1714 [2]

↑ Валиев, К. А. Квантовая информатика: компьютеры, связь и криптография // Вестник российской академии наук. — 2000. — Том 70. — № 8. — С. 688—695

↑ Созданы прототипы квантовых компьютеров // lenta.ru

↑ Р. Пенроуз, Путь к Реальности [3]

↑ X.Бройер, Ф.Петруччионе. Теория открытых квантовых систем

↑ Ю. И. Ожигов. Конструктивная физика // rcd.ru

↑ https://dml.riken.jp/pub/nori/pdf/PhysicaC_426_1552_Coherent_manipulations.pdf

↑ First universal programmable quantum computer unveiled

↑ IBM сообщает об успехах в создании квантового компьютера // oszone.net

↑ Дефекты кристаллической решетки алмаза позволили создать «блестающий» квантовый компьютер

↑ Quantum computer built inside diamond — article with reference to the original work in Nature

↑ Физики разработали фотонный квантовый компьютер // lenta.ru

↑ D-Wave Orion: первый квантовый компьютер

↑ Firm claims first «commercial» quantum computer

↑ D-Wave восхитила журналистов и возмутила ученых

↑ Сайт компании D-Wave

↑ D-Wave Systems: News, 31.01.2008

↑ Сайт AQUA@home

↑ Google: Machine Learning with Quantum Algorithms (англ.)

↑ D-Wave Systems: rose.blog (англ.)

↑ D-Wave Systems: official site (англ.)

↑ First Ever Commercial Quantum Computer Now Available for $10 Million. Проверено 25 мая 2011. Архивировано из первоисточника 3 февраля 2012.

↑ Теперь они нас посчитают / наука / Компьютерные блоги студентов ВМК. Физические основы ЭВМ

↑ USC — Viterbi School of Engineering — Operational Quantum Computing Center Established at USC

↑ Lockheed Martin Signs Contract with D-Wave Systems. Архивировано из первоисточника 3 февраля 2012.Retrieved 2011-05-25

↑ С.Ааронсон «Моя поездка в D-Wave: по ту сторону мясного сэндвича»

↑ Задача об укладке белка решена квантовым способом — Наука и техника — Квантовая механика — Квантовые компьютеры — Компьюлента

↑ Vesuvius: A closer look – 512 qubit processor gallery | Hack The Multiverse. Проверено 27 апреля 2013. Архивировано из первоисточника 28 апреля 2013.

↑ D-Wave’s Quantum Computer Goes to the Races, Wins

↑ [4]: "например, компания D-wave уже создала 100-битный квантовый компьютер на принципе квантовой релаксации (это когда система релаксирует состояние с минимальной энергией). Подобные компьютеры позволяют вычислять состояния определенного класса систем и решать задачи, скажем, нахождения объекта среди многих других одинаковых объектов."

↑ D-Wave Processor May Actually Employ Quantum Mechanics: Quantum Annealing

Литература

Статьи

Опенов Л. А. Спиновые логические вентили на основе квантовых точек // Соросовский образовательный журнал, 2000, т. 6, № 3, с. 93-98;

G. Brassard, I. Chuang, S. Lloyd, C. Monroe. Quantum computing // PNAS. — 1998. — Vol. 95. — P. 11032—11033.

Килин С. Я. Квантовая информация // УФН. — 1999. — Т. 169. — C. 507—527.

Валиев К. А. Квантовые компьютеры: можно ли их сделать «большими»? // УФН. — 1999. — Т. 169. — C. 691—694.

A. M. Steane, E. G. Rieffel. Beyond Bits: The Future of Quantum Information Processing // IEEE Computer. — January 2000. — P. 38—45.

Kilin S.Ya. Quanta and information // Progress in optics. — 2001. — Vol. 42. — P. 1-90.

Валиев К. А. Квантовые компьютеры и квантовые вычисления // УФН. — 2005. — Т. 175. — C. 3—39.

T. D. Ladd, F. Jelezko, R. Laflamme, Y. Nakamura, C. Monroe, J. L. O’Brien. Quantum Computing // Nature. — 2010. — Vol. 464. — P. 45—53.

Квантовый компьютер и квантовые вычисления. Глав. ред. В. А. Садовничий, Ижевск: ИЖТ, 1999. — 288с.

Книги

Квантовые вычисления за и против / Под ред. Садовничего В. А.

Квантовый компьютер и квантовые вычисления / Под ред. Садовничего В. А.

Баумейстер Д., Экерт А., Цайлингер А. Физика квантовой информации. — М.: Постмаркет, 2002. — 376 с.

Валиев К. А., А. А. Кокин Квантовые компьютеры: надежды и реальность. — Ижевск: РХД, 2004. — 320 с.

Дойч Д. Структура реальности. — Ижевск: РХД, 2001. — 400 с.

Кайе Ф., Лафламм Р., Моска М. Введение в квантовые вычисления. — Ижевск: РХД, 2009. — 360 с.

Китаев А., Шень А., Вялый М. Классические и квантовые вычисления. — М.: МЦНМО, 1999. — 192 с.

Нильсен М., Чанг И. Квантовые вычисления и квантовая информация. — М.: Мир, 2006. — 824 с.

Ожигов Ю. И. Квантовые вычисления. — М.: Макс Пресс, 2003. — 152 с.

Ожигов Ю. И. Конструктивная физика. — Ижевск: РХД, 2010. — 424 с.

Прескилл Дж. Квантовая информация и квантовые вычисления. — Ижевск: РХД, 2008-2011. — 464+312 с.

Появление квантовых вычислений

Рассмотрим, к примеру, квантово-механическую задачу об изменении состояния квантовой системы, состоящей из n спинов, за определенный промежуток времени.

Ообщее состояние системы из n спинов описывается вектором в 2 n -мерном комплексном пространстве, а изменение ее состояния — унитарной матрицей размером 2n x 2n. Если рассматриваемый промежуток времени очень мал, то матрица устроена очень просто и каждый из ее элементов легко вычислить, зная взаимодействие между спинами. Если же необходимо узнать изменение состояния системы за большой промежуток времени, то нужно перемножать такие матрицы, причем для этого требуется экспоненциально большое количество операций.

Опять мы сталкиваемся с PN -полной задачей, нерешаемой за полиномиальное время на классических компьютерах. В настоящее время способа упростить данное вычисление не существует, и, скорее всего, моделирование квантовой механики является экспоненциально сложной математической задачей. Но если классические компьютеры не способны решать квантовые задачи, то, возможно, для этого целесообразно использовать саму квантовую систему? И если это действительно возможно, то подходят ли квантовые системы для решения других вычислительных задач? Подобные вопросы как раз и рассматривались Фейнманом и Маниным.

Уже в 1985 году Дэвид Дойч предложил конкретную математическую модель квантовой машины.

В 1994 года, когда американский математик Питер Шор предложил для квантового компьютера алгоритм разложения n-значного числа на простые множители за время, полиномиально зависящее от n (квантовый алгоритм факторизации). Квантовый алгоритм факторизации Шора стал одним из основных факторов, приведших к интенсивному развитию квантовых методов вычислений и появлению алгоритмов, позволяющих решать некоторые NP-проблемы.

Задача разложения числа на простые множители имеет прямое отношение к криптографии, в частности к популярным системам шифрования RSA. Благодаря возможности разложения числа на простые множители за полиномиальное время квантовый компьютер теоретически позволяет расшифровывать сообщения, закодированные при помощи многих популярных криптографических алгоритмов, таких как RSA. До сих пор этот алгоритм считался сравнительно надежным, так как эффективный способ разложения чисел на простые множители для классического компьютера в настоящее время неизвестен. Шор придумал квантовый алгоритм, позволяющий разложить на простые множители n-значное число за n3(log n)k шагов (k = const). Естественно, практическая реализация такого алгоритма могла иметь скорее негативные, чем позитивные последствия, поскольку позволяла подбирать ключи к шифрам, подделывать электронные подписи и т.п.

Идея квантовых вычислений

Поляризованный фотон — это пример двухуровневой квантовой системы. Состояние поляризации фотона можно задать вектором состояния, определяющим направление поляризации. Поляризация фотона может быть направлена вверх или вниз, поэтому говорят о двух основных, или базисных, состояниях, которые обозначают как |1  и |0

и |0  .

.

В качестве базисных состояний можно выбрать не только горизонтальное и вертикальное, но и любые взаимно ортогональные направления поляризации. Смысл базисных состояний заключается в том, что любая произвольная поляризация может быть выражена как линейная комбинация базисных состояний, то есть a|1  +b|0

+b|0  . Поскольку нас интересует только направление поляризации (величина поляризации не важна), то вектор состояния можно считать единичным, то есть |a|2+|b|2 = 1.

. Поскольку нас интересует только направление поляризации (величина поляризации не важна), то вектор состояния можно считать единичным, то есть |a|2+|b|2 = 1.

Теперь обобщим пример с поляризацией фотона на любую двухуровневую квантовую систему.

Предположим, имеется произвольная двухуровневая квантовая система, которая характеризуется базисными ортогональными состояниями |1  и |0

и |0  . Согласно законам (постулатам) квантовой механики (принцип суперпозиции) возможными состояниями квантовой системы будут также суперпозиции y = a|1

. Согласно законам (постулатам) квантовой механики (принцип суперпозиции) возможными состояниями квантовой системы будут также суперпозиции y = a|1  +b|0

+b|0  , где a и b — комплексные числа, называемые амплитудами. Отметим, что аналога состояния суперпозиции в классической физике не существует.

, где a и b — комплексные числа, называемые амплитудами. Отметим, что аналога состояния суперпозиции в классической физике не существует.

Квантовая двухуровневая система может находиться в бесчисленном множестве состояний суперпозиции, но в результате измерения она принимает только одно из двух возможных базисных состояний. Квадрат модуля амплитуды |a|2 определяет вероятность обнаружения (измерения) системы в базисном состоянии |1  , а квадрат модуля амплитуды |b|2 — в базисном состоянии |0

, а квадрат модуля амплитуды |b|2 — в базисном состоянии |0  .

.

Для измерения состояния фотона (его поляризации) нам потребуется некоторое классическое устройство с классическим базисом {1,0}. Тогда состояние поляризации фотона a|1  +b|0

+b|0  будет определено как 1 (горизонтальная поляризация) с вероятностью |a|2 и как 0 (вертикальная поляризация) с вероятностью |b|2.

будет определено как 1 (горизонтальная поляризация) с вероятностью |a|2 и как 0 (вертикальная поляризация) с вероятностью |b|2.

Поскольку измерение квантовой системы приводит ее к одному из базисных состояний и, следовательно, разрушает суперпозицию (к примеру, при измерении получается значение равное |1  ), то это означает, что в результате измерения квантовая система переходит в новое квантовое состояние и при следующем измерении мы получим значение |1

), то это означает, что в результате измерения квантовая система переходит в новое квантовое состояние и при следующем измерении мы получим значение |1  со стопроцентной вероятностью.

со стопроцентной вероятностью.

Вектор состояния двухуровневой квантовой системы называется также волновой функцией квантовых состояний y двухуровневой системы, или, в интерпретации квантовых вычислений, кубитом (quantum bit, qubit). В отличие от классического бита, который может принимать только два логических значения, кубит — это квантовый объект, и число его состояний, определяемых суперпозицией, неограниченно. Однако еще раз подчеркнем, что результат измерения кубита всегда приводит нас к одному из двух возможных значений.

Теперь рассмотрим систему из двух кубитов. Измерение каждого из них может дать значение классического объекта 0 или 1. Поэтому у системы двух кубитов имеется четыре классических состояния: 00, 01, 10 и 11. Аналогичные им базисные квантовые состояния: |00  , |01

, |01  , |10

, |10  и |11

и |11  . Соответствующий вектор квантового состояния записывается в виде a|00

. Соответствующий вектор квантового состояния записывается в виде a|00  + b|01

+ b|01  + c|10

+ c|10  + d|11

+ d|11  , где |a|2 — вероятность при измерении получить значение 00, |b|2 — вероятность получить значение 01 и т.д.

, где |a|2 — вероятность при измерении получить значение 00, |b|2 — вероятность получить значение 01 и т.д.

В общем случае если квантовая система состоит из L кубитов, то у нее имеется 2L возможных классических состояний, каждое из которых может быть измерено с некоторой вероятностью. Функция состояния такой квантовой системы запишется в виде:

где |n  — базисные квантовые состояния (например, состояние |001101

— базисные квантовые состояния (например, состояние |001101  , а |cn|2 — вероятность нахождения в базисном состоянии |n

, а |cn|2 — вероятность нахождения в базисном состоянии |n  .

.

Для того чтобы изменить состояние суперпозиции квантовой системы, необходимо реализовать селективное внешнее воздействие на каждый кубит. С математической точки зрения такое преобразование представляется унитарными матрицами размера 2Lx2L. В результате будет получено новое квантовое состояние суперпозиции.

Структура квантового компьютера

Рассмотренное нами преобразование состояния суперпозиции квантовой системы, состоящей из L кубитов, по сути, представляет собой модель квантового компьютера. Рассмотрим, к примеру, более простой пример реализации квантовых вычислений. Допустим, имеется система из L кубитов, каждый из которых идеально изолирован от внешнего мира. В каждый момент времени мы можем выбрать произвольные два кубита и подействовать на них унитарной матрицей размером 4x4. Последовательность таких воздействий — это своего рода программа для квантового компьютера.

Чтобы использовать квантовую схему для вычисления, нужно уметь вводить входные данные, проделывать вычисления и считывать результат. Поэтому принципиальная схема любого квантового компьютера (см. рисунок) должна включать следующие функциональные блоки:

-квантовый регистр для ввода данных,

-квантовый процессор для преобразования данных и

- устройство для считывания данных.

Квантовый регистр представляет собой совокупность некоторого числа L кубитов. До ввода информации в компьютер все кубиты квантового регистра должны быть приведены в базисные состояния |0  . Эта операция называется подготовкой, или инициализацией.

. Эта операция называется подготовкой, или инициализацией.

Далее определенные кубиты (не все) подвергаются селективному внешнему воздействию (например, с помощью импульсов внешнего электромагнитного поля, управляемых классическим компьютером), которое изменяет значение кубитов, то есть из состояния |0  они переходят в состояние |1

они переходят в состояние |1  . При этом состояние всего квантового регистра перейдет в суперпозицию базисных состояний

. При этом состояние всего квантового регистра перейдет в суперпозицию базисных состояний  , то есть состояние квантового регистра в начальный момент времени t=0 будет определяться функцией:

, то есть состояние квантового регистра в начальный момент времени t=0 будет определяться функцией:

Понятно, что данное состояние суперпозиции можно использовать для бинарного (двоичного) представления числа n.

В квантовом процессоре введенные данные подвергаются последовательности квантовых логических операций, которые с математической точки зрения описываются унитарным преобразованием  , действующим на состояние всего регистра.

, действующим на состояние всего регистра.

В результате через некоторое количество тактов работы квантового процессора исходное квантовое состояние системы становится новой суперпозицией вида:

Говоря о квантовом процессоре, нужно сделать одно важное замечание. Оказывается, для построения любого вычисления достаточно всего двух базовых логических булевых операций. С помощью базовых квантовых операций можно имитировать работу обычных логических элементов, из которых сделаны компьютеры. Поскольку законы квантовой физики на микроскопическом уровне являются линейными и обратимыми, то и соответствующие квантовые логические устройства, производящие операции с квантовыми состояниями отдельных кубитов (квантовые вентили), оказываются логически и термодинамически обратимыми. Квантовые вентили аналогичны соответствующим обратимым классическим вентилям, но, в отличие от них, способны совершать унитарные операции над суперпозициями состояний. Выполнение унитарных логических операций над кубитами предполагается осуществлять с помощью соответствующих внешних воздействий, которыми управляют классические компьютеры.

После реализации преобразований в квантовом компьютере новая функция суперпозиции представляет собой результат вычислений в квантовом процессоре. Остается лишь считать полученные значения, для чего производится измерение значения квантовой системы.

В итоге образу

2015-02-04

2015-02-04 3015

3015