Восприятие подпороговое (бессознательное) - феномен, когда информация преодолевает физиологический порог, но не достигает порога осознанного восприятия. Информация все же воздействует на организм и способна вызвать ответные реакции.

Восприятие человека человеком - процесс психологического познания людьми друг друга в условиях непосредственного общения. Специфика по сравнению с восприятием неодушевленных предме

тов - в большей пристрастности, что проявляется в слитности когнитивных и эмоциональных компонентов, в ярче выраженной оценочной и ценностной окраске, в более прямой зависимости представления о другом человеке от мотивационно-смысловой структуры деятельности воспринимающего субъекта. При восприятии нового человека главное внимание субъект уделяет внешним проявлениям: физическому облику, оформлению, экспрессии лица и выразительным движениям тела, голосу, интонациям, а также действиям и поступкам.

Выделены (А. А. Бодал ев) механизмы восприятия другого человека: 1) идентификация - понимание и интерпретация другого человека путем отождествления себя с ним; 2) социальная рефлексия - понимание другого путем рассуждения за него); 3) эмпатия - понимание другого человека путем эмоционального вчувствования в его переживания; 4) стереотипизация - восприятие и оценка другого человека на основе сложившихся социальных стереотипов.

СВОЙСТВА И ЗАКОНОМЕРНОСТИ

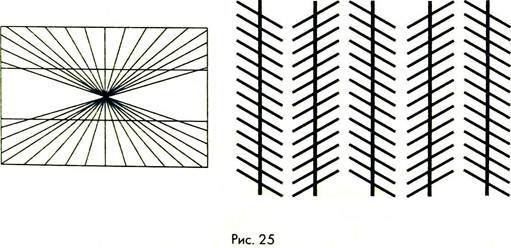

Гешталыпа законы- гештальтпсихологи обнаружили факторы (законы гештальта), влияющие на перцептивную организацию зрительного поля, законы, по которым отдельные элементы объединяются в единое целое (фигуру) и фигура выделяется из фона. Таких законов было открыто более 100. Приведем несколько примеров таких законов.

1. Закон сходства: в фигуру объединяются элементы, сходные по форме, цвету, размеру, текстуре и пр. Тот факт, что крест (рисвос-принимается мгновенно (фигура) и продолжает видеться неизменно, иллюстрирует действие того фактора, что крест состоит из качественно одинаковых элементов.

2. Закон близости: чем ближе (при прочих равных условиях) объекты друг к другу в зрительном поле, тем с большей вероятностью они организуются в единые, целостные образы (фигуры).

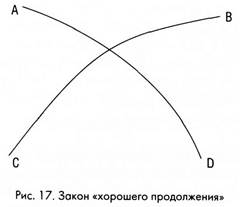

3. Закон «хорошего продолжения»: элементы, образующие плавный, непрерывный контур, воспринимаются как единая фигура- группируются. Участки линий на рис.17 группируются так, что А объединяется сД, аСсВ, анеАсВиСсД, потому что первые пары образуют друг с другом плавный контур.

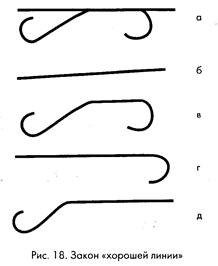

4. Закон «хорошей линии»: фактор определяет избирательность восприятия двух или более пересекающихся или касающихся линий (рис. 18). Воспринимается прежде «хорошая линия» (которую нельзя упростить путем изменения восприятия). В данном случае прежде воспринимается прямая линия (б), потом - фигура (в), а не (г) и (д).

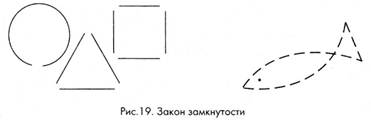

5. Закон замкнутости: чем в большей степени элементы зрительного поля образуют замкнутые целые, тем с большей готовностью они будут организовываться в отдельные образы - квадрат, круг, «рыбку». Такие замкнутые контуры обладают сильным приоритетом в зрительной организации.

6. Закон установки: если человеку предъявлять изображение, которое с равным успехом может быть принято как число 13 или как буква «В», то, если этот знак предъявляется в ряду чисел, воспринимается как 13, а если в ряду букв - то как «В».

7. Прошлый опыт. Человек предпочитает воспринимать то, что уже ранее воспринимал. Так, хорошо понятная фраза, написанная без пробелов, воспринимается в ее истинном смысле (например: со-бакаестмясо или кошкаловитмышей), так как легко распадается на знакомые слова. Если то же сделать на незнакомом языке, то, естественно, такой организации не произойдет.

На основе законов гештальта были выработаны свойства восприятия.

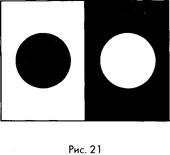

Предметность восприятия - способность отражать объекты и явления реального мира не в виде набора не связанных друг с другом ощущений, а в форме отдельных предметов. Все, что человек воспринимает, он воспринимает как фигуру (предмет) на фоне. Это свойственно в равной мере и животным. Исследования американских психологов Лешли и Клювера показали, что если научить животное (крысу) реагировать на фигуру черного треугольника на белом фоне, то оно способно сразу же реагировать на белый треугольник на черном фоне, на треугольник, намеченный штрихами или точками. Предметность не является врожденным свойством восприятия, а возникает и совершенствуется в онтогенезе на основе движений, обеспечивающих контакт ребенка с предметом (И.М. Сеченов). Предметность проявляется в выделении воспринимаемого предмета из фона.

Целостность восприятия - особенность восприятия, заключающаяся в отражении объектов в совокупности их свойств. Это некоторое целое, в котором каждая часть зависит от окружения. Нос, например, воспринимается длинным или коротким лишь в составе лица. В процессе восприятия образ воспринимаемого предмета может быть полностью не дан в готовом виде (например, тыльная часть вещи), а как бы мысленно достраивается до некоторой целостной формы. Целостность восприятия проявляется также в зрительных иллюзиях (иллюзия стрелы и др.). Образ восприятия имеет высокую избыточность - некоторые компоненты образа содержат информацию не только о себе, но и о других компонентах и об образе в целом. Поэтому качество восприятия зависит от предвосхищения актуально не воспринимаемых частей объекта.

Отечественная психология рассматривает целостность восприятия как отражение целостности, объективно присущей воспринимаемому предмету, а не как изначальное свойство восприятия в гештальтпсихологии. Целостность - не изначально заданное свойство, она формируется в предметной деятельности человека.

Структурность восприятия — расчлененность и специфическая взаимосвязь частей воспринимаемого предмета (его структура). Человек воспринимает абстрагированную из ощущений обобщенную структуру. Так, мелодия, сыгранная на разных инструментах воспри

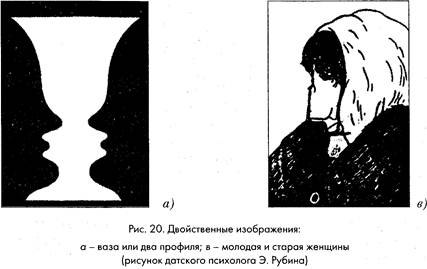

нимается как одна и та же. Структурность восприятия проявляется в двойственных изображениях (рис. 20). В них фигура и фон могут меняться местами, происходит переструктурирование.

Осмысленность восприятия (категориальность) - осмыслить восприятие - значит осознать предмет, который оно отображает, выявить предметное значение его сенсорных данных, В процессе осмысления чувственное содержание восприятия подвергается анализу и синтезу, сравнению, отвлечению различных сторон, обобщению.

Осмысление предмета завершается называнием его словом - понятием, то есть отнесением к определенной группе, классу, категории предметов. Осмысленная информация опознается существенно быстрее и точнее при зрительном предъявлении. Так, несколько бесформенных пятен сразу опознаются как фигура, стоит лишь ее назвать. Единство и взаимопроникновение чувственного и логического составляют существенную черту человеческого восприятия.

Обобщенность восприятия - А.Р. Лурия считал одним из самых важных свойств. Оно выражается в том, что восприятие всегда совместное отражение единичного и общего. Этому способствует и название предмета, поскольку слово и обобщает.

Избирательность восприятия - из огромного числа воздействий лишь некоторые выделяются с большей отчетливостью и осознан

ностью, чем все остальные. Эта особенность характеризует избирательность восприятия, которая зависит от интересов, в значительной степени от установок личности, потребностей, знаний, с одной стороны, а с другой, обусловлена особенностями самого предмета восприятия, его «броскостью», контрастностью и пр. Исследования А.И. Богословского, проведенные во время Отечественной войны, показали, что восприятие форм существенно повышалось, если рассматриваемой фигуре придавалось значение «своего» или «вражеского» самолета.

Константность восприятия (от лат. constants - постоянный) -свойство восприятия воспроизводить предмет относительно постоянным образом при изменении условий его восприятия (освещенности, удаленности, угла зрения, формы, величины и т.п.). Мы удаляемся от предметов или приближаемся к ним - они в нашем восприятии не изменяются в размерах. Константность восприятия - это во многом проявление прошлого опыта. Человек, живший долгое время в лесу, воспринял в степи далеко идущих людей как карликов (исследования А. Р. Лурия).

Апперцепция (от лат. ad - к и percipio - воспринимаю) - зависимость восприятия от предшествующего опыта субъекта, от его общего содержания, направленности личности, от стоящих перед ним задач, мотивов его деятельности, убеждений и интересов, эмоциональных состояний, то есть восприятие - не пассивное снятие копий, слепков с действительности, а активный процесс построения психических моделей действительности, детерминированный всеми сложившимися особенностями личности.

Термин введен немецким философом Г. Лейбницем. Так, опытный психолог заметит больше особенностей воспринимаемой личности, чем не имеющий опыта, в просматриваемом кинофильме каждый человек заметит в большей степени то, что ему интересно и т.д.

Историчность восприятия - включенность восприятия человека в процесс исторического развития его сознания. Восприятие действительности на данной ступени развития вырастает на основе опосредования его всей прошлой общественной практикой, в процессе которой переделывается и чувственность человека. Так, человеческий слух сформировался в значительной мере благодаря развитию речи и музыки, а зрение - благодаря развитию геометрии и изобразительному искусству. Всякое восприятие фактически является включением воспринятого объекта в определенную систему представлений и

понятий, запечатлевшуюся в речи, которая представляет собой продукт общественно-исторического развития.

Иллюзии восприятия - искаженное отражение реальности, носящее устойчивый характер. Иллюзия восприятия - это феномен восприятия, существующий только в голове человека и не соответствующий какому-либо реальному явлению или объекту. Могут происходить в разных модальностях. Наибольшее их число наблюдается в области зрения. Зрительные иллюзии многообразны:

1) иллюзии, связанные с особенностями строения глаза. Так, белые предметы кажутся больше:

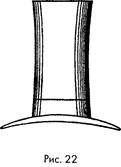

2) иллюзии, связанные с переоценкой величины вертикальных отрезков по сравнению с горизонтальными при их действительном равенстве:

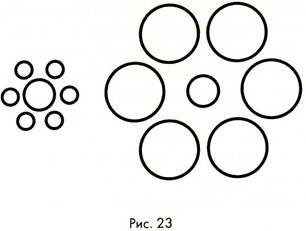

3) иллюзии, обусловленные контрастом. Воспринимаемая величина фигуры зависит от окружения. Круг кажется большим среди маленьких кружков и меньшим - среди больших:

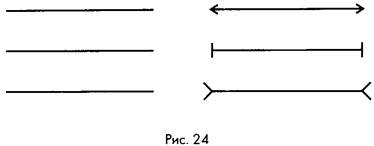

4) иллюзия переноса. Это означает перенос свойств целой фигуры на ее отдельные части. Такова иллюзия Мюллера-Лайэра и др:

5) иллюзии искажения направления линий под влиянием других линий фона:

К другому виду иллюзий восприятия относятся иллюзии видимого движения: 1) движение автокинетическое - хаотическое перемещение объективно неподвижного источника света, наблюдаемого в полной темноте; 2) движение стробоскопическое - впечатление движения объекта при быстром последовательном предъявлении двух неподвижных стимулов в близком соседстве (киноизображение); 3) движение индуцированное - кажущееся движение неподвижного объекта в сторону, противоположную движению окружающего фона.

К незрительным иллюзиям относится иллюзия Шарпантье: из двух предметов равного веса, но разных размеров меньший кажется тяжелее.

Единой теории, объясняющей все иллюзии, еще нет. Принято считать, что иллюзорные эффекты - результат работы в необычных условиях тех же механизмов, что и в нормальных условиях.

РАЗВИТИЕ В ОНТОГЕНЕЗЕ

Рецептурный аппарат у ребенка в значительной мере созрел для функционирования уже к моменту рождения. Развитие восприятия ребенка является в основном развитием осмысливания чувственных данных ощущения, осознанием их предметного содержания. Раннее осмысливание восприятия предметов не исключает того, что оно проходит длинный путь развития. В раннем восприятии ребенка значительное место принадлежит аффективно-моторным и эмоциональным реакциям и его познавательным установкам (что это?). Слабость анализа и синтеза влечет за собой неумение выделять существенное в воспринимаемых явлениях и невысокий уровень обобщения. По мере того как восприятие становится сознательным и целенаправленным актом, оно превращается в наблюдение, развивающееся по определенным этапам. Огромную роль в процессе становления восприятия играют обучение и воспитание, опыт перцептивной деятельности. Ребенка необходимо обучать слежению за движением, дегустации, прислушиванию, манипуляции предметами и др.

Для развития восприятия необходимо использовать предметы, разнообразные по форме, цвету, структуре, фактуре, а также такие виды деятельности, как рисование, конструирование, лепка и др.

НАРУШЕНИЯ

Нарушениями восприятия могут быть иллюзии и галлюцинации, а также другие более сложные нарушения, которые описывает кли-

ническая психология (расстройства узнавания, искажения восприятия времени, пространства, собственной личности и пр.). Зрительные иллюзии проявляются в виде искажения зрительного образа (восприятие висящего в шкафу пальто как человека). Слуховые иллюзии характеризуются нарушением восприятия реальных шумов, звуков (резкий шум за дверью может восприниматься как звонок в дверь). Вкусовые иллюзии выражаются в появлении «привкусов». Наблюдаются и другие иллюзии (тактильные, болевые, температурные).

Галлюцинации - это восприятия, возникающие без наличия реального объекта, сопровождающиеся убеждениями в том, что данный объект в данное время и в данном месте действительно существует.

Восприятие объекта во многом зависит от особенностей личности. Поэтому индивидуальные особенности восприятия достаточно велики. Различия могут быть, например, по типу восприятия:

1) синтетический или аналитический; 2) объяснительный или описательный; 3) объективный или субъективный.

Люди различаются и по характеру наблюдательности (быстроте, степени преднамеренности, активности и др.). Существуют также индивидуальные различия в восприятии времени, пространства и движения.

МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ

Экспериментальные

Изучение восприятия в науке шло экспериментальным путем. История науки знает многочисленные эксперименты, направленные на исследования свойств восприятия, закономерностей, факторов, влияющих на его продуктивность и т.д.

В качестве примера приведем эксперимент американского психолога И. Колера о перестройке пространственной организации восприятия.

Этот исследователь надевал испытуемым призматические очки, которые перевертывали воспринимаемое изображение вверх ногами или справа налево. Сначала испытуемые совершенно не могли ориентироваться в окружающей среде, оставаясь полностью беспомощными, однако при длительном и постоянном ношении таких очков они настолько адаптировались к ним, что извращение,

полученное с помощью очков, переставало влиять на их движения и они переставали воспринимать неправильность воспринимаемой их глазом картины.

Диагностические

Для диагностики различных особенностей восприятия используются различные методы и методики, например:

- методика «Шкала приборов»;

- методика изучения восприятия времени;

- методика информационного поиска для изучения сенсорно-перцептивного процесса и др.

ТЕМА 8 • ВНИМАНИЕ

ПОНЯТИЕ

Внимание- направленность и сосредоточенность психической деятельности человека в данный момент времени на определенных объектах при одновременном отвлечении от других. Это процесс сознательного или бессознательного (полусознательного) отбора одной информации, поступающей через органы чувств, и игнорирование другой.

Критериями внимания являются:

1) внешние реакции - моторные (повороты головы, фиксация глаз, мимики, поза сосредоточенности), вегетативные (задержание дыхания, вегетативные компоненты ориентировочной реакции);

2) сосредоточенность на выполнении определенной деятельности, ее организации и контроле;

3) увеличение продуктивности деятельности («внимательное» действие эффективнее по сравнению с «невнимательным»);

4) избирательность (селективность) информации;

5) ясность и отчетливость содержаний сознания, находящихся в поле сознания.

Селекция - отбор улучшенных видов, сортов и т.д.

ФУНКЦИИ

- целенаправленный отбор значимой информации и удержание ее, пока не будет достигнута цель;

- игнорирование других воздействий;

- регуляция и контроль действий с целью их улучшения;

- усиление видимости (подобно прожектору), позволяющее лучше рассмотреть объект, явление или действие.

МЕХАНИЗМЫ

Внимание имеет рефлекторный характер (И.М. Сеченов). Согласно представлению А.А. Ухтомского, возбуждение распределяется неравномерно по коре больших полушарий и может создавать в ней очаги оптимального возбуждения, которые приобретают доминирующий характер. Эти очаги (доминанты) уменьшают силу действия других очагов возбуждения и торможения, а также сами приобретают способность усиливаться под влиянием посторонних возбуждений. Эти взгляды подтверждены современными экспериментальными исследованиями. Обнаружена значительная роль ратикулярной формации в механизмах внимания. А контрольная функция внимания успешно обосновывается явлениями обратной афферентации (П.К. Анохин). «Обратные сигналы», лежащие в основе контроля и коррекции, побуждают человека к последующей деятельности.

Доминанта - преобладающий очаг возбуждения в головном мозге человека, связанный с повышенным вниманием или актуальной потребностью. Способен усиливаться за счет притяжения возбуждений с соседних участков мозга. Это понятие ввел А. Ухтомский.

Ратикулярная формация - скопление нервных клеток, расположенное в стволовой части мозга и представляющее собой как бы след нервных путей, соединяющих рецепторы органов чувств с участками коры мозга. Благодаря ратикулярной формации человек способен настораживаться, реагировать на незначительные изменения в окружающей среде. Она же обеспечивает возникновение ориентировочного рефлекса. Афферентация - передача нервного возбуждения от периферических нервных окончаний к центральным нейронам коры головного мозга.

ТЕОРИИ ВНИМАНИЯ

Психофизиологическая теория Т. Рибо. Он утверждал, что внимание связано с эмоциями и вызывается ими. Интенсивность и продолжительность как произвольного, так и непроизвольного внимания определяется интенсивностью и продолжительностью эмоций, связанных с объектом. Рибо связывал внимание также и с физиологическими изменениями организма (сосудистые, дыхательные и др.

реакции). Состояние внимания связано с движениями (лица, туловища, конечностей и т.п.), которые поддерживают и усиливают состояние сознания.

Теория избирательной активности внимания Д.Н. Узнадзе. Внимание - установка, то есть готовность определенным образом отражать объект. Под влиянием установки субъект выделяет избирательно те сигналы, которые соответствуют опережающему возбуждению. Это «вероятностное прогнозирование» и связанная с ним подготовка к действию и есть механизм активного внимания, или механизм избирательной установки.

Концепция внимания П.Я. Гальперина. Основные положения концепции:

- внимание - один из моментов ориентировочной деятельности;

- внимание - это контрольная часть действия (помимо ориентировочной и исполнительной), которая не имеет особого отдельного результата. Внимание в отличие от контроля не оценивает действие, а улучшает его, сравнивая с образцом. В самостоятельный процесс оно превращается, когда действие становится умственным и сокращенным;

- внимание - результат формирования новых умственных действий.

КЛАССИФИКАЦИЯ ВИДОВ ВНИМАНИЯ

По степени активности: 1) непроизвольное, 2) произвольное и 3) послепроизвольное внимание.

По происхождению: 1) природное, 2) социальное.

По использованию средств: 1) непосредственное, 2) опосредованное.

По объекту внимания: 1) внешнее (чувственное), 2) внутреннее (интеллектуальное).

Внимание непроизвольное- возникающее стихийно, не связано с участием воли, носит пассивный характер, так как навязывается внешними по отношению к цели деятельности событиями. Проявляется в ориентировочной автоматической рефлекторной реакции на раздражитель. Его стимулируют все новые, интересные, сильные раздражители.

Внимание произвольное - вид внимания, для которого характерно наличие сознательной цели и волевого усилия. Носит активный характер, опосредовано социально выработанными способами пове

дения и по происхождению связано с трудовой деятельностью. Стимулами являются потребности, мотивы, необходимость и значимость стимулов.

Внимание послепроизволъное - вид внимания, который появляется при вхождении в деятельность после произвольного внимания. При этом сохраняется целенаправленность деятельности, но снижается напряженность (появляется как бы «второе дыхание»). Это высшая форма профессионального внимания (Н.Ф. Добрынин).

Внимание природное - врожденная способность избирательно реагировать на те или иные внешние или внутренние стимулы, несущие в себе элементы информационной новизны.

Внимание социально обусловленное- складывается прижизненно в результате обучения и воспитания, связано с волевой регуляцией поведения, с избирательным и сознательным реагированием на объекты.

Внимание непосредственное- не управляется ничем, кроме того объекта, на который оно направлено и который соответствует актуальным потребностям человека.

Внимание опосредованное- регулируется с помощью специальных средств, например жестов, слов, указательных знаков, предметов.

Внимание внешнее (чувственное) - по преимуществу связано с эмоциями и избирательной работой органов чувств.

Внимание внутреннее (интеллектуальное) - связано с сосредоточенностью и направленностью мысли.

СВОЙСТВА И ЗАКОНОМЕРНОСТИ

Свойства

Концентрация внимания - степень или интенсивность сосредоточенности внимания. Слабая концентрация проявляется в многочисленных ошибках на внимание («глупых» ошибках), неспособности замечать свои и чужие ошибки при проверке и т.д.

Устойчивость внимания - способность в течение длительного времени сохранять состояние внимания на каком-либо объекте, предмете деятельности, не отвлекаясь и не ослабляя внимания. Об устойчивости внимания можно судить по преимущественному появлению ошибок в начале деятельности или в конце или они распределены равномерно.

Колебания внимания - периодическое кратковременное непроизвольное ослабление и усиление сосредоточенности. Так, прислуши

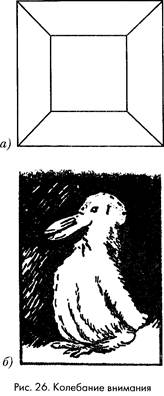

ваясь к слишком слабому, едва слышному тиканью часов, мы то замечаем звук, то перестаем его замечать. Абсолютного внимания не существует. Оно нарушается каждые 8-10 секунд. Колебания внимания легко прослеживаются при восприятии так называемых двойственных изображений. Если в течение нескольких минут смотреть на изображение усеченной пирамиды (рис. 26 а), она может казаться то обращенной вершиной к нам, как бы выступающей вперед, то обращенной вершиной от нас, как бы уходящей вглубь. А на рис. 26 б можно видеть то кролика, то утку. Кратковременные колебания внимания обычно не замечаются и не оказывают существенного влияния на характер и продуктивность деятельности.

Переключаемость внимания - это сознательное и осмысленное перемещение внимания с одного объекта (действия) на другой объект (действия). Переключение может быть обусловлено требованиями

деятельности, либо необходимостью включения в новую деятельность, либо в целях отдыха.

Распределение внимания - способность рассредоточить внимание на значительном пространстве или параллельно выполнять несколько различных действий (слушать, писать, думать, наблюдать и т.п.). Высокий уровень распределения внимания - одно из обязательных условий успешности многих видов современного труда. Возможность распределения внимания зависит от сложности совмещаемых деятельностей, их видов (например, моторной и умственной). Основным условием успешности распределения внимания является автоматизация по крайней мере одного из одновременно осуществляемых видов деятельностей.

Объем внимания - число объектов или отдельных элементов стимула, которые могут быть восприняты за время одного короткого представления. Объем внимания современного человека - 5-9 ед. Между концентрацией внимания и объемом существует обратная зависимость: увеличение объема воспринимаемых элементов приводит к уменьшению степени концентрации внимания и наоборот.

ЗАКОНОМЕРНОСТИ Факторы привлечения внимания

1-я группа факторов связана с характером раздражителя. Это

факторы силы, новизны, необычности, контраст, внезапность. Например, скорее замечается движущийся объект, нежели статичный.

2-я группа факторов связана с соотношением характера раздражителя и потребностей человека. Привлекает внимание то, что значимо для человека, его деятельности и личности. Имеют значение особенности личности (опыт, эмоциональное состояние, установки и пр.).

3-я группа факторов связана с особенностями организации деятельности субъекта. Внимание всегда привлечено к действию, направленному на определенную цель. Поэтому для привлечения внимания важны: понимание цели, организация деятельности и условия ее протекания.

РАЗВИТИЕ

В раннем детстве внимание ребенка носит диффузный, неустойчивый характер. Однако ребенок рано может проявлять внимание в

течение более или менее значительного времени (повторять манипуляции с предметом 20-40 раз). На протяжении дошкольного возраста и к началу школьного ребенок еще слабо владеет своим вниманием. Следующим приобретением в развитии внимания являются его произвольность и интеллектуализация, переключение с чувственного содержания на мыслительные связи.

Отсюда растут объем внимания, устойчивость, концентрация. Развитие внимания тесно связано с общим интеллектуальным развитием, развитием воли и личности ребенка в целом.

Механизмы управления вниманием складываются до школы, но требуют формирования определенных умений: 1) умения принимать инструкцию взрослого; 2) удерживать инструкцию на протяжении всего задания; 3) владеть навыками самоконтроля (способность находить новые свойства в обычных объектах, в чем гении далеко превосходят обычных людей).

Л.С. Выготский выделял две линии развития внимания ребенка: линию непроизвольного (натурального) и произвольного (высшей формы) внимания.

Непроизвольное внимание развивается под влиянием развития нервной системы, продолжается всю жизнь, но имеет «приглушенные», «замедленные» проявления..

Произвольное внимание развивается в направлении изменения самих приемов работы, возникает под влиянием взрослых и связано с переживанием усилий.

НАРУШЕНИЯ

Рассеянность мнимая - это результат чрезмерного углубления в работу, когда человек ничего не замечает вокруг себя.

Рассеянность- расстройство внимания. Нарушение способности сосредотачивать внимание на избранном объекте на длительное время, при этом страдают концентрация внимания, его устойчивость, перераспределение. Характерна для невротических состояний и утомления.

Отвлекаемостъ внимания - нарушение внимания, его устойчивости. Характерно быстрое переключение внимания в связи с появлением новых внешних раздражителей или при возникновении случайных ассоциаций. Наблюдается при маниакальных и гипоманиакаль-ных состояниях, а также у людей с поверхностным, легким отношением к окружающему, воспитанным в процессе неправильного воспитания.

Способность к отвлечению (с легкостью) обычно относят к детям, которые легко увлекаются другой задачей или даже другой мыслью, далекими от тех, которыми занимаются. Это возрастные особенности внимания детей.

Сужение внимания - слишком маленький объем внимания (2-3 ед.), наблюдается при психических расстройствах, депрессии.

Слабость распределения внимания - нарушение при многих психических заболеваниях и состояниях.

Поскольку внимание обладает различными независимыми друг от друга свойствами и зависит от многих личностных факторов, а также от обучения и воспитания, то люди могут значительно отличаться по отдельным свойствам внимания, образуя индивидуальные типы: 1) широкое и узкое внимание (в зависимости от объема); 2) хорошо и плохо распределяемое; 3) быстро или медленно переключаемое; 4) концентрированное или флюктуирующее; 5) устойчивое и неустойчивое.

МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ

Экспериментальное

2015-02-04

2015-02-04 954

954