РЕЧЕВЫЕ ПРОЦЕССЫ

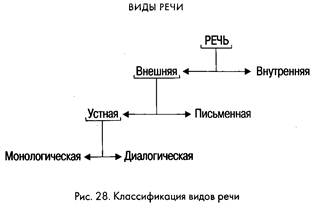

Видовая классификация речевых процессов связана с их модальностью и степенью активности информанта.

Слушание. Длительное вслушивание в сменяющие друг друга звуковые обозначения приводит к умению дифференцировать их между собой, узнавать, соотносить с ними объекты и явления мира. Конечная цель слушания - это понимание речи даже в условиях помех. Для хорошего понимания речи очень важна собственная позиция слушателя: внимание, заинтересованность и пр. Экспериментально подсчитано, что потери информации составляют 70-80%.

Говорение. Говорение занимает 30% речевого времени и вместе с аудированием на 3/4 закрывает собой все речевые процессы. Речь - продукт социального развития. Человек научается говорить точно, правильно, логически связно, выразительно и т.д.

Аудирование. Ведущим видом речи является аудирование. В нем заметно проявляется эмоциональное состояние и отношение к теме разговора. Через акустический речевой канал идет большой поток информации, зачастую более ценной, чем через зрительный.

Бывает гораздо важнее не то, что сказано, а как сказано, каким тоном голоса, с каким акцентом и паузами.

Письмо. Письменная речь слабее всего представлена в общей структуре речевых процессов, так как обилие технических устройств типа клавиатурного ввода информации или электронных приспособлений делает сам графический процесс трудоемким, старомодным и непопулярным. Тем не менее по письму можно многое узнать о пишущем, особенно когда навыки письменной речи уже сформировались. Психологическими показателями могут быть расположение текста на странице, наличие полей, размер букв, их конфигурация, наклон букв, степень нажима, тщательность выполнения мелких деталей, относительные размеры прописных и строчных букв, характер соединения букв между собой. Психографические свойства, как и говорение, очень подвержены разнообразным эмоциональным изменениям.

Чтение. Из зрительных модальностей речи более распространена ее пассивная форма - чтение. Эта форма относится к поздней и не во всех странах достаточно развита, Направленность чтения может быть самой разнообразной - от поверхностного просмотра текстов до углубленного многократного изучения. Читабельность (легкость усвоения и понимание текста) зависит от длины предложений, слов, частоты их встречаемости, степени абстрактности и пр. Существует некоторый диапазон скоростей чтения: низкая - 200 слов в мин., средняя - 250-300, высокая - 300-450 слов в мин. Существуют приемы, ускоряющие чтение

Аудирование - слушание, слуховое восприятие.

Речь внешняя - речь, связанная с процессом общения, обмена информацией. Это устная и письменная речь.

Речь внутренняя - особый вид человеческой речевой деятельности, непосредственно связанный с бессознательными, автоматически протекающими процессами перевода мысли в слово и обратно. Это речь, прежде всего связанная с обеспечением процесса мышления. Внутренняя речь - это процесс преобразования мыслей до оформления их в устной и письменной форме. Эта речь сильно сокращена, отрывочна, в ней опускается большинство второстепенных членов предложения.

Речь эгоцентрическая - речевая деятельность, сопровождающая игру ребенка-дошкольника и обращенная к самому себе. Представляет собой промежуточное звено в переходе от внешней речи к внутренней. Иногда при ослабленном самоконтроле этот феномен свойствен и взрослым, особенно пожилым людям.

Речь монологическая - речь, произносимая одним человеком, в то время как слушатели только воспринимают речь говорящего, но прямо в ней не участвуют (доклад, лекция, выступление на собрании и т. п.). Эта речь более развернута и организованна (обычно заранее спланирована), в ней мало используется внеязыковая информация, которая возникает в разговорной ситуации.

Речь диалогическая - речь двух или нескольких собеседников, которые меняются ролями, то есть переменно бывают относительно активными или пассивными собеседниками. Эта речь недостаточно организована грамматически и синтаксически, поскольку осу

ществляется при помощи простых языковых конструкций, которые обусловлены контекстом, предыдущими высказываниями.

Речъустная-звуковая речь, которая воспринимается другими на

слух.

Речь письменная - вербальное (словесное) общение при помощи письменных текстов. Это разновидность монологической речи. Письменная речь осуществляется без непосредственного контакта с собеседником, из ее содержания исключаются интонации, мимика и жесты и т.д., а потому и содержание, и свое отношение к нему нужно выражать на бумаге в словесной форме в развернутом виде. Отсюда эта речь всегда более сложная по сравнению с устной.

Речь жестовая - способ общения людей, лишенных слуха, при помощи системы жестов.

Речь сенсорная - это понимание смысла речи на основе сенсорной информации.

Экспрессия - выразительность; сила проявления чувств. Речь экспрессивная - эмоционально окрашенная речь.

СВОЙСТВА И ЗАКОНОМЕРНОСТИ

Речь не существует вне языка.

Речь рассматривается и как языковая деятельность. С ее помощью можно обеспечить общение, решение мнемических, мыслительных, учебных и других задач.

РАЗВИТИЕ В ОНТОГЕНЕЗЕ

Развитие речи ребенка подчинено определенным закономерностям. Сензитивным периодом развития речи являются первые три года. По истечении этого периода процесс слухо-речевого развития и обучения замедляется и требует больших усилий. Ребенок проходит три этапа становления речи: подготовительный (фонемный) - от рождения до 1,5-2 лет, этап самостоятельной речи - от 1,5-2 до 7 лет и этап систематического обучения и развития речи -школьный период.

Сензитивные периоды развития (лат. sensus - чувство, ощущение) -периоды онтогенетического развития, в которые развивающийся организм бывает особенно чувствителен к определенного рода влияниям окружающей действительности. Сензитивный период - это периоды оптимальных сроков развития определенных сторон психики - процессов и свойств. Эти периоды не следует смешивать с критическими (переломными) периодами развития.

НАРУШЕНИЯ

Расстройства речи, возникающие при ранениях, опухолях и других нарушениях мозга, называют афазиями. Известный отечественный психолог А.Р. Лурия выделил несколько видов афазий: 1) динамическую, связанную с нарушением возможности строить фразы, хотя больной не ощущает трудности при повторе слов, назывании предметов, в понимании языка; 2) сенсорную - утрату фонематичного слуха, то есть потеря связи между звуковым составом и значением слова; 3) семантическую - трудность находить слово и понимать семантические отношения между словами (понимает слова «отец» и «брат», но не может понять, что означает «брат отца»); 4) эфферентную, моторную - разрушение структуры высказывания при сохранности отдельных слов (нарушен принцип сукцессивности - последовательности). Известны в клинической психологии и другие нарушения речи.

Афазия (а + греч. phasis - речь) - нарушение речи, возникающее при локальных поражениях коры головного мозга доминантного полушария. Системное расстройство различных видов речевой деятельности.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

В зависимости от возраста, характера деятельности, среды обитания человек приобретает определенные особенности, несмотря на то что люди говорят на одном языке. Каждому человеку присущи индивидуальный стиль речи, отличия в артикуляции звуков, интонации, логической выразительности. Одни люди говорливы, другие отличаются определенной сдержанностью, замкнутостью. Индивидуальные особенности речи проявляются также в темпе, ритме, эмоциональности, выразительности, точности, плавности, громкости, логической последовательности и образности высказывания мыслей.

МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ Экспериментальные

В качестве примера экспериментального изучения речи опишем эксперимент Л.С. Выготского по изучению эгоцентрической речи.

Гипотеза состояла в том, что эгоцентрическая речь с развитием ребенка не отмирает, как утверждал Ж. Пиаже, а развивается в направлении внутренней речи.

Испытуемые - дети семи лет.

Процедура. Дети должны были свободно рисовать. В отличие от Пиаже были введены затруднения в поведение ребенка, а именно - в нужную минуту у ребенка не оказалось под рукой необходимого ему цветного карандаша, бумаги, краски и т.д.

Результаты. Оказалось, что коэффициент эгоцентрической речи быстро возрастает почти вдвое по сравнению с нормальным коэффициентом Пиаже и для ситуации без затруднений. Ребенок, натолкнувшись на затруднение, пытался осмыслить положение: «Где карандаш, теперь мне нужен синий карандаш; ничего, я вместо этого нарисую красным и смочу водой, это потемнее и будет, как синее». Все эти рассуждения с самим собой и есть эгоцентрическая речь.

Вывод. Эгоцентрическая речь не только сопровождает детскую активность, но и очень легко становится средством мышления, то есть начинает выполнять функцию образования плана разрешения задачи, развивается в направлении к внутренней речи.

Диагностические

В большинстве своем диагностика развития речи осуществляется в детском возрасте при обучении, выявлении патологии развития или в клинической психологии для диагноза нарушений психических функций при травмах и различных заболеваниях.

В психологии существуют различные методы и отдельные методики для изучения речи.

Определяются в основном: понимание речи, запаса слов, владение звуковой стороной речи, связность речи, связь с мышлением и т.д.

В качестве заданий используются беседа, рассказ по картинке, пересказ, сочинение, различные тестовые задания и пр. Используются также вербальные субтесты, которые содержатся в интеллектуальных тестах (Векслер, ЩТУР и др.).

Субтесты - небольшие тесты, входящие в состав основного.

ТЕМА 12 • ВООБРАЖЕНИЕ

ПОНЯТИЕ

Воображение (фантазия) — это психический процесс, который заключается в создании новых образов на основе данных прошлого опыта. Это способность представлять отсутствующий или реально существующий объект, удерживать его в сознании и мысленно им манипулировать. Воображение отражает реальный мир, но в но

вых, непривычных, неожиданных сочетаниях и связях. Оно отличается от образной памяти (представления), так как это принципиально новый образ, динамичный, и акт запоминания и сохранения при этом отсутствует. Воображение отличается от мышления, так как протекает в образной форме, а мышление в понятиях. Оно связано с мышлением, так как возникает в проблемной ситуации и представляет собой аналитико-синтетическую деятельность мозга (расчленяются старые объекты на части и объединяются в новый образ, например «русалка»).

Если исходные данные деятельности, задачи известны, то вступает мышление, а если данные с трудом поддаются анализу, то вступает воображение. Однако пути решения проблем с помощью воображения недостаточно точны, строги и в этом его ограниченность. Воображение следует отличать от галлюцинаций.

Галлюцинации (лат. hallutinatio - бред, видения) - расстройства восприятия, при которых кажущиеся образы возникают без реальных объектов, что, однако, не исключает возможность непроизвольного, опосредованного отражения в галлюцинации прежнего, жизненного опыта больного. Галлюцинации считаются классическими показателями психического расстройства.

ФУНКЦИИ

Воображение выполняет прежде познавательную функцию.

Благодаря воображению происходит концентрация внимания, памяти, мышления и окружающий мир познается глубже. Вторая функция - регулятивная. Она выражается: 1) в организации таких форм поведения, которых не было в опыте (вообразить прошлое, будущее); 2) в планировании и регуляции деятельности, предвосхищении (антиципации) результата труда до его начала, «перепрыгивая» через этап мышления и принятии решения при отсутствии полноты знаний; 3) в замещении деятельности; 4) в регуляции познавательных процессов. Третья функция - аффективная. Воображение участвует в регуляции эмоциональных состояний (усиливает эмоциональный тонус, повышает настроение, снимает напряжение), может «замещать» неудовлетворенные потребности.

Антиципация (лат. anticipatio - предугадывание событий). Способность предвидеть появление результатов действий до того, как они будут реально осуществлены или восприняты («опережающее отражение»), готовность к предстоящим событиям на основе прежнего жизненного опыта.

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ

Воображение, как и все психические процессы, является функцией коры больших полушарий, причем обоих. Это сложная анали-тико-синтетическая деятельность мозга. Старые связи распадаются и объединяются в новые системы.

ТЕОРИИ

Воображение - наименее исследованная область психологии. Главные проблемы, которые встают перед учеными, - это сущность и механизмы воображения; его отличие от других психических функций, особенно мышления; связь с творчеством и др.

Ассоативная психология (В. Вундт, Т. Рибо) пыталась свести воображение к другим психическим процессам, например к памяти (воспроизводящее воображение). Возникновение новых творческих образов (воссоздающее воображение) ассоциативная психология объясняла случайными своеобразными комбинациями элементов. Не смогли объяснить воображение и последующие направления в психологии. Идеализм, например, утверждал, что творческое воображение изначально присуще нашему сознанию.

Подвергая критике все указанные представления о воображении, Л.С. Выготский выдвигает ряд новых положений о природе воображения, которые были им осмыслены в результате изучения воображения в детском возрасте. Главная мысль Выготского относится к соотношению мышления и воображения. Он показал, что: 1) между мышлением и воображением нет антагонистической противоположности. В творчестве воображение является совершенно необходимым моментом реалистического мышления; 2) мышление нетождественно воображению. Между ними существует противоположность. Существенным для воображения является направление сознания, заключающееся в отходе от действительности в известную относительно автономную деятельность сознания, которая отличается от непосредственного познания действительности. Наряду с образами, которые строятся в процессе непосредственного познания действительности, человек строит образы, которые осознаются как область, построенная воображением. И в настоящее время, как утверждает известный отечественный исследователь мышления А.В. Брушлинский, понятие воображения остается пока очень нестрогим и расплывчатым.

Рис. 30. Виды воображения

Воображение активное - характеризуется тем, что, пользуясь им, человек по собственному желанию, усилием воли вызывает у себя соответствующие образы.

Воображение пассивное - протекает у человека спонтанно, без заранее поставленной цели, помимо его воли и желания.

Воображение воссоздающее- вид воображения, в ходе которого у человека возникают новые образы на основе описаний, схем, чертежей, мысленных и материальных моделей.

Воображение творческое- вид воображения, в ходе которого человек самостоятельно создает новые образы и идеи. Творческое воображение создает несуществующие объекты, мало вероятные или невероятные.

Воображение продуктивное- вид воображения, в котором действительность сознательно конструируется человеком, а не просто механически копируется или воссоздается.

Воображение репродуктивное - вид воображения, где ставится задача воспроизвести реальность в том виде, какова она есть, и, хотя здесь также присутствует элемент фантазии, такое воображение больше напоминает восприятие или память, чем творчество.

Воображение реалистическое - наиболее полно и глубоко отражает действительность, предвосхищает развитие событий и в максимальной степени воплощает в себе основные, функциональные его возможности.

Воображение фантастическое - значительно «отлетает» от действительности, создает неправдоподобные образы, элементы которых в жизни несовместимы.

Мечта- самостоятельное создание новых образов. Воображение, направленное на желаемое будущее.

Грезы - фантазии, мечты человека, рисующие в его воображении приятные, желаемые картины будущей жизни.

Воображение конкретное- создание реальных, конкретных, единичных, натуральных образов. Например, живопись Шишкина, Репина и др.

Воображение абстрактное'- создание обобщенных, схематических, символических образов. Например, искусство импрессионистов, кубистов и др.

СВОЙСТВА

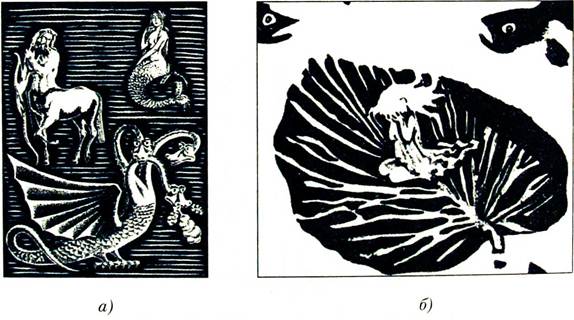

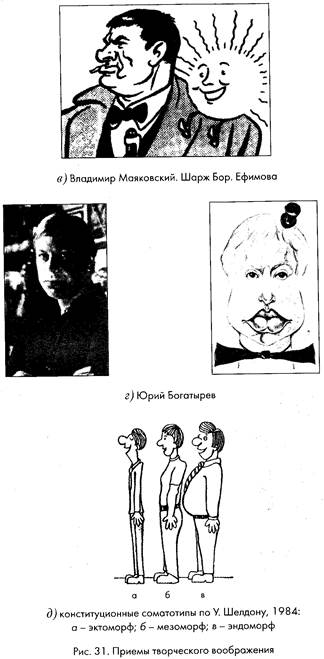

Воображение обеспечивает творческую деятельность человека. Веками складывались приемы такой деятельности. К приемам творческого воображения относят: Комбинирование (агглютинация) (рис.31 а), Акцентирование (рис. 31 в, г), Гиперболу (рис. 31 а - Трехглавый змей), Типизацию (рис. 31 д), Литолу (рис. 31 б), Схематизацию (рис. 30 на с. 126)

Воображения: сила - характеризуется степенью яркости возникающих образов.

Воображения: широта - определяется количеством образов, которые способен создать человек.

Воображения: критичность - определяется тем, в какой степени фантастические образы, создаваемые человеком, сближаются с реальной действительностью.

Воображение: комбинирование- простое перемещение или перегруппировка элементов, не механическое сочетание сторон разных предметов, а результат сложной аналитико-синтетической деятельности, в процессе которой существенно преобразуются и сами элементы, из которых строится новый образ.

Воображение: агглютинация - создание новых образов на основе «склеивания», объединения отдельных представлений в единое целое. Например, русалка, троллейбус, аккордеон и т.п.

Воображение: акцентирование- подчеркивание тех или иных черт, чаще наиболее существенных, типичных признаков образа. При помощи этого приема создаются дружеские шаржи и злые карикатуры.

Воображение: гипербола - увеличение всех особенностей изображаемого персонажа, образа или его частей (великан, трехглавый змей, многорукий Будда и пр.).

Воображение: литола - преуменьшение особенностей персонажа, образа или его частей (дюймовочка, мальчик с пальчик, одноглазый циклоп и пр.).

Воображение: схематизация - наиболее существенный способ переработки представлений в образы воображения, идущий по пути обобщения существенных признаков. При схематизации отдельные представления сливаются, различия сглаживаются, а черты сходства четко выступают.

Воображения: типизация - синтез отдельных представлений. Для нее характерно выделение существенного, повторяющегося в однородных фактах и воплощение их в конкретном образе. В психологии известны различные типологии: темпераментов, характеров и др.

РАЗВИТИЕ

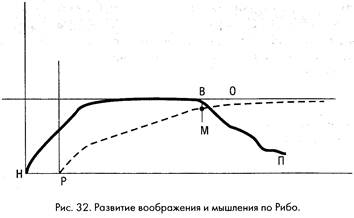

Воображение формируется в детстве под воздействием развития мышления и опыта. Развитие воображения в онтогенезе экспериментально исследовал Т. Рибо. Он установил, что воображение в

своем развитии проходит два этапа в зависимости от развития мышления.

На 1-м этапе (в детском и подростковом возрасте) - воображение развивается быстро и долго держится на достигнутом уровне, на рис. 32 - это линия НВ. Мышление же начинает развиваться позлее, и процесс идет медленно (линия РМ). В точке «В» обе линии почти совпадают. Критическая фаза ВМ. Это не значит, что воображение ребенка богаче воображения взрослого, так как далеко отходит от рассудка. Воображение ребенка совпадает с воображением взрослого лишь в реальности элементов, из которых оно строится, и в эмоциональном компоненте. В критической фазе происходит глубокое преобразование воображения, превращение его из детского субъективного во взрослое объективное.

На 2-м этапе - с момента встречи двух линий воображения и мышления (в точке «О») дальнейшее развитие воображения идет по линии ВК 11 МО. Теперь воображение и мышление идут в ногу. Так бывает не у всех. У некоторых воображение опускается по линии ВП (свертывание воображения), но не уходит совсем, а делается случайным.

Сензитивный период развития воображения - дошкольный возраст. Наиболее продуктивно развивается воображение ребенка под влиянием взрослых (Л.С. Выготский).

Для развития воображения, однако, необходимы определенные условия: наличие неопределенных ситуаций, развитие мышления (например, способность видеть целое раньше части; способность к

переносу функций предметов на другие предметы и т.п.), определенные виды деятельности (игра, рисование, лепка и т.д.), противоречия в жизни и опыт выхода из них, бесстрашие здесь и теперь.

НАРУШЕНИЯ

К нарушениям воображения относятся так называемые галлюцинации воображения. К ним относятся феномен «оживления» неодушевленных предметов и др., которые возникают при различных заболеваниях.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Люди отличаются между собой:

- по яркости образов воображения. Сила воображения может быть разной. Так, А.Н. Толстой «разговаривал» с героями своего романа «Хождение по мукам» как с реальными людьми;

- по правдивости (реальности, критичности). Образы могут быть нереальными, фантастическими или образами реального мира;

- по широте. Широта воображения - это способность использовать образы разной природы (настоящего, прошедшего, будущего, технические, образы искусства и пр.);

- по произвольности. Произвольность воображения - это умение подчинить воображение задаче, организовать его;

- по устойчивости. Устойчивость воображения - это способность сохранять «полет» воображения (вдохновение);

- по типу преобладающих образов. Преобладающие образы воображения могут быть: зрительные, двигательные, тактильные и др.

МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ

Экспериментальные

Экспериментальные исследования в области воображения в основном базируются на лонгитюдных наблюдениях и анализе результатов деятельности воображения в различных видах деятельности, чаще всего - творческой. Известный исследователь воображения Т. Рибо строит свои теоретические выводы на изучении результатов творчества выдающихся мыслителей, музыкантов, художников и т.п.

Диагностические

Для диагностики развития воображения используют:

- метод изучения продуктов деятельности (рисунков, картин, поделок и др.);

- методику трех слов (Штерна):

а) написать сочинение на три заданные слова;

б) составить как можно больше предложений на три заданных слова.

- показатели: случайность, банальность, оригинальность.

- методики на воссоздание или достраивание образов, например, воссоздать образ или достроить фигуру.

- также тесты: Роршаха, Торренса и др.

ТЕМА 13 • ЭМОЦИИ И ЧУВСТВА

ПОНЯТИЕ

Эмоции (лат. emovere - потрясаю, волную) - особый класс психических явлений, протекающих в форме переживаний, отражающих отношение человека к удовлетворению или неудовлетворению актуальных его потребностей.

Эмоции проявляются в мимике, жестах, интонациях голоса, двигательных реакциях (экспрессия) и в физиологических явлениях: изменении дыхания, сердцебиения и пр. (импрессия). Они сопровождают все виды активности (деятельность, поведение, психические процессы и состояния). Эмоции охватывают почти весь организм, производя почти моментальную интеграцию (объединение в целое) всех функций организма (П.К. Анохин).

В биологической эволюции эмоции возникли как средство, позволяющее живым существам определять биологическую значимость состояний организма и внешних воздействий.

Экспрессия - внешнее проявление эмоций. Проявляется в мимике, жестах, голосе, движениях, речи и т.д.

Импрессия - проявление эмоций во внутреннем плане (учащение дыхания и сердцебиения, повышение давления и пр.).

ФУНКЦИИ

Эмоции играют большую роль в жизни человека и животных. Они выполняют важные функции: отражательную, сигнальную, защитную, управляющую, мобилизующую, компенсаторную и дезорганизующую.

1. Отражательно-оценочная - позволяет обобщенно отразить и оценить событие прежде, чем оно будет определено на уровне сознания (в мышлении).

2. Сигнальная - состоит в оповещении организма (нервной системы) и других людей о состоянии потребностей субъекта (удовлетворении или неудовлетворении). Человек способен скрывать свои эмоции, но и читать чужие.

3. Защитная - состоит в предупреждении субъекта о реальной или мнимой опасности (эмоции страха, отвращения и др.). Эти эмоции (как и все другие) сохраняются в памяти и в определенной ситуации извлекаются из нее с целью выполнения защитной функции.

4. Управляющая - выражается в том, что эмоции являются внутренними регуляторами любой деятельности. Так, оптимальная продуктивность деятельности наступает при среднем уровне эмоций (О. Хебб).

5. Мобилизующая - заключается в том, что эмоции могут быть побудителями (мотивами) деятельности и поведения, а также влиять на смену побуждений. Эмоции - субъективная форма существования мотивации.

6. Компенсаторная - позволяет компенсировать недостатки других психических явлений. Например, при воспитании маленьких детей, когда словесная информация еще плохо понимается, целесообразно использовать эмоциональную (взгляд, мимику, жесты ит.д.). В монологической речи преподавателя, учителя полезны эмоциональные элементы речи. Они не только украшают речь, но и способствуют более глубокому пониманию текста.

7. Дезорганизующая - может проявляться в нарушении поведения, деятельности, памяти, мышления и др. процессов за счет сильных эмоций, особенно негативных. Однако это происходит не всегда.

МЕХАНИЗМЫ

Эмоции - результат деятельности мозга, комплексной работы коры, подкорки и вегетативной, нервной системы. Ведущая роль принадлежит коре. Отражаемые в сознании объекты вызывают сильные очаги возбуждения в коре, которые передаются в стволовую часть мозга и подкорку, в которой находятся центры, управляющие вегетативной, нервной системой и регулирующие работу внутренних органов. На раздражители реагирует прежде всего подкорка, что ведет к изменению ритма дыхания, сердечной деятельности, скелетных мышц (пантомимика) и мышц тела (мимика), работы желез внешней (слюнные, слезные, потовые) и внутренней секреции.

Кора регулирует действия подкорки, поэтому человек сдерживает голод, социально неприемлемые порывы. Но если кора ослаблена (при опьянении, переутомлении и т.д.), то человек теряет возможность сдерживаться.

В 1950 году Д. Олдз и П. Милнер в экспериментах на животных открыли центры удовольствия и центры страдания, а позднее - центры голода, жажды и пр., что составило эмоциональную карту мозга. При этом центры страдания, будучи расположенными в разных частях мозга, образуют единую систему. Поэтому отрицательные эмоции переживаются довольно однообразно. Центры наслаждения такой системы не образуют и положительные эмоции переживаются более дифференцированно.

Таблица 4

Психологические теории эмоций

| Название | Представители | Содержание |

| Эволюционная 1872 г. | Ч. Дарвин | Э. - приспособительный механизм, сходный у человека и животных |

| Периферическая Нач. XX в. | Джеймс-Ланге | Э. - возникают в результате телесных изменений и изменений во внутренних органах. Схема: Восприятие I изменение во внутренних органах I переработка в центральной нервной системе I переживание эмоций |

| Физиологическая | Кеннон-Бард | Кеннон-Бард: Восприятие I переработка в центральной нервной системе I эмоциональное переживание I физиологические изменения |

| Дифференциальная | К. Изард | Э. - основная мотивационная система человека и состоит из 10 базовых эмоций |

| Название | Представители | Содержание |

| Информационная | П.В. Симонов | Э. - функция потребности (П) и информации (И) Э = f (П; Инеобходимая -Иимеющаяся) 1)П=0, то 3=0, 2) Ин=Ии, то 3=0. 3) Ии=0, то Э=тах (при наличии потребности 4) Ии > Ин, то 3. меняет знак с «-» на«+» 5) Ии < Ин, то 3. меняет знак с «+» на «-» |

| Когнитивная (когнитивного диссонанса) | Л. Фестингер | 3 «+» - если ожидания подтверждаются - консонанс 3 «-»- если ожидания не подтверждаются - диссонанс |

| Биологическая | П.К. Анохин | 3 «+»- возникают лишь в том случае, когда обратная информация точно отражает все компоненты результата и совпадает с предшествующей оценкой. Несовпадение ведет немедленно к беспокойству, поиску новых комбинаций, которые привели бы к положительным эмоциям |

Диссонанс когнитивный - эмоциональное состояние, когда у человека одновременно имеются некоторые установки или знания, не согласующиеся между собой, или когда возникает конфликт между убеждениями или внешним поведением.

Консонанс- противоположно диссонансу согласованность знаний, убеждений, поведения.

2015-02-04

2015-02-04 542

542