В связи с тем, что по станам для прокатки бесшовных барабанов совершенно отсутствуют какие-либо материалы, могущие дать представление о характере распределения сил, ограничимся лишь разработкой приближенного метода выявления взаимодействия этих сил между заготовкой и валками.

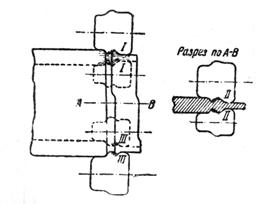

При любом количестве пар валков на этом стане характер взаимодействия сил в отдельных парах остается почти аналогичным, если не учитывать влияния постепенного уменьшения осевого давления в валках в связи с изменением формы, калибра последующих пар (фиг. 122).

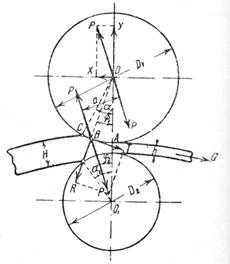

Пренебрегая углом наклона валков к оси заготовки, ввиду его незначительности (1 — 2°), рассмотрим действие валков на заготовку аналогично схеме взаимодействия сил при прокатке бандажей с наружным, приводным и внутренним холостым валком (фиг. 123), а также дополнительно учтем натяжение заготовки, вызываемое предыдущей парой валков, подобно тому как это имеет место при непрерывной прокатке.

Фиг. 122. Процесс прокатки на стане

Рекнера: I, II и III — пары валков

|

|

|

Фиг. 123. Действие сил между заготовкой и вилками в стане для прокатки бесшовных барабанов

Рассматривая предварительно равновесие сил без учета натяжения  , приходим к выводу, что равнодействующая общего давления металла на валки лежит в плоскости, проходящей через центр нижнего валка, а ее плечо а определяется при переносе равнодействующей в точку О и приведении действующих сил к паре.

, приходим к выводу, что равнодействующая общего давления металла на валки лежит в плоскости, проходящей через центр нижнего валка, а ее плечо а определяется при переносе равнодействующей в точку О и приведении действующих сил к паре.

Момент, необходимый для вращения обоих валков (211), приложенный к приводному валку с учетом кривизны заготовки будет:

С учетом сил трения в цапфах неприводного валка плечо равнодействующей можно определить из уравнения (215), но учитывая при этом наличие натяжения между отдельными парами валков, принимаем приближенно, что сопротивление трения в цапфах уравновешивается натяжением заготовки и таким образом не увеличивает приводной момент, так как произведение плеча равнодействующей на общее давление при этом остается постоянным.

Для упрощения дальнейшие расчеты будем вести, исходя из условия, что от шестеренной клети приводным валкам каждой пары передаются одинаковые моменты:

(226)

(226)

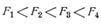

причем от первой пары к последующим равнодействующая общего давления увеличивается, а ее плечо а уменьшается. Таким образом

откуда

(227)

(227)

Если при этом допустить, что удельное давление одинаково для каждой пары валков  , то общее давление увеличивается благодаря увеличению площади соприкосновения

, то общее давление увеличивается благодаря увеличению площади соприкосновения  металла с валками при переходе от одной пары валков к другой. Имеем:

металла с валками при переходе от одной пары валков к другой. Имеем:

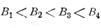

Приравнивая длину дуг захвата последующих пар [89], видим, что возрастание площади  соприкосновения металла с валками происходит благодаря увеличению ширины полосы В (вернее, ширины калибра), следовательно

соприкосновения металла с валками происходит благодаря увеличению ширины полосы В (вернее, ширины калибра), следовательно

|

|

|

Величина момента на валу мотора зависит от конструкции шестеренной клети (фиг. 54, а) и ее к. п. д., а также от конструкции редуктора, помещаемого между шестеренной клетью и мотором в том случае, когда устанавливаются два мотора.

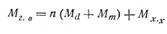

Момент на главном валу

(228)

(228)

где п — число пар валков;

— приводной момент;

— приводной момент;

— момент трения в цапфах валков;

— момент трения в цапфах валков;

— момент холостого хода на главном валу (с учетом сопротивлений в соединительных устройствах и шестеренной клети).

— момент холостого хода на главном валу (с учетом сопротивлений в соединительных устройствах и шестеренной клети).

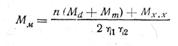

Момент на валу каждого мотора (если их два):

(229)

(229)

где  — к. п. д. редуктора;

— к. п. д. редуктора;

— к. п. д. муфты.

— к. п. д. муфты.

2015-02-14

2015-02-14 423

423