Большинство подстанций промышленных предприятий выполняют без сборных шин на стороне первичного напряжения по блочному принципу в виде следующих схем: 1) линия - трансформатор; 2) линия - трансформатор - токопровод (магистраль). Блочные схемы просты и экономичны. Установка, как правило, двух трансформаторов на подстанциях промышленных предприятий, обеспечивает по надежности электроснабжение потребителей 1 категории.

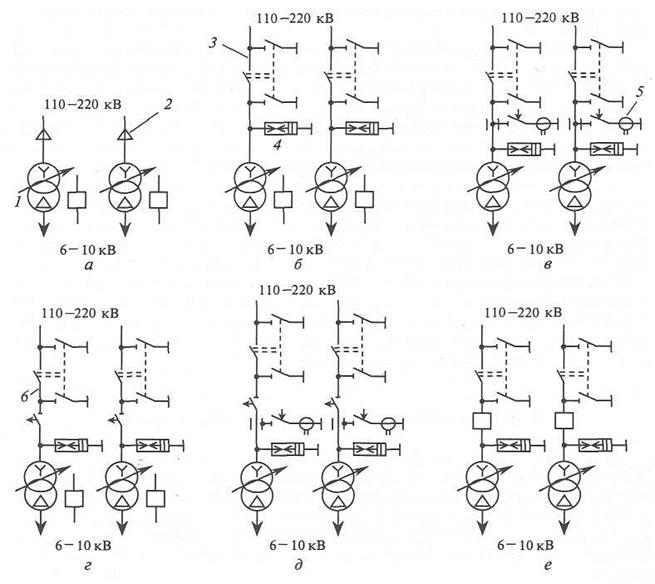

На рис. 6 показаны схемы блочных ГПП, выполненные без перемычки (мостика) между питающими линиями (35) 110-220(330) кВ. На схеме показаны двухобмоточные трансформаторы 1. При конкретном проектировании можно применять трансформаторы с расщепленными обмотками, трехобмоточные и др. При напряжении 110 кВ в нейтрали трансформаторов устанавливают заземляющий разъединитель-разрядник, при 220 кВ нейтраль наглухо заземляют. При необходимости высокочастотной связи на вводах ВЛ устанавливают аппаратуру ВЧ обработки линии.

В качестве заземляющего разъединителя 2 используют аппарат типа ЗОН-110. Для защиты нейтрали трансформатора ее заземляют через разрядник 4, рабочее напряжение которого должно быть равным половине рабочего напряжения ввода. Для 110 кВ можно использовать составную колонку из разрядников РВС-35 и РВС-20, соединенных последовательно фланцами (с проверкой по току проводимости).

|

|

|

Рис. 1.6. Безмостиковые схемы блочных ГПП

Схема на рис. 1.6, а - простейшая (см. рис. 1.5, а) при радиальном питании, получила широкое распространение при закрытом вводе кабельной линии 2 в трансформатор (глухое присоединение). Особенно целесообразно использовать при загрязненной окружающей среде, высокой стоимости земли или при необходимости размещения ПГВ на плотно застроенном участке, например при расширении и реконструкции предприятия. При повреждении в трансформаторе отключающий импульс защиты трансформатора передается на отключение выключателя на питающей подстанции.

Глухое присоединение (без разъединителей) допускается при радиальном питании и для ВЛ, если территория имеет загрязненную атмосферу, а проектируемая ГПП и источник питания эксплуатируются одной организацией.

Обычно на спуске проводов от ВЛ к трансформатору устанавливают ремонтный разъединитель (рис. 1.6, б).

На рис. 1.6, в показана схема с воздушными линиями с установкой корот-козамыкателей 5 и ремонтных разъединителей. При возникновении повреждения в трансформаторе короткозамыкатель включается под действием релейной защиты от внутренних повреждений в трансформаторе (газовой, дифференциальной), к которым не чувствительна защита головного участка линии, и производит искусственное короткое замыкание линии, вызывающее отключение выключателя на головном участке этой линии (головной выключатель защищает не только линию, но и трансформатор).

|

|

|

Схема на рис. 1.6, г используется при магистральном питании для отпаечных ГПП. Отделителем 6 осуществляются оперативные отключения трансформатора.

На рис. 1.6, д показана схема с воздушными линиями и установкой корот-козамыкателей, отделителей и ремонтных разъединителей. Эта схема применяется при питании от одной воздушной линии нескольких (желательно не более трех) подстанций так называемыми отпайками. В отдельных случаях схема может быть применена и при радиальном питании, когда имеется реальная вероятность подсоединения в дальнейшем к этой линии других подстанций. Последовательность действия: замыкается короткозамыкатель поврежденного трансформатора и на головном участке питающей магистрали отключается выключатель, снабженный автоматическим повторным включением (АПВ). С помощью вспомогательных контактов короткозамыкателя замыкается цепь привода отделителя поврежденного трансформатора, который должен отключиться при обесточенной питающей линии, т. е. позже отключения головного выключателя и ранее его АПВ (во время так называемой бестоковой паузы). Если собственное время отключения отделителя меньше или равно времени действия защиты выключателя головного участка линии, то в схему отключения отделителя необходимо ввести выдержку времени, так как отделитель не способен отключить ток нагрузки и ток повреждения. Для фиксации отключения головного выключателя питающей линии в схемах с применением отделителей в цепи короткозамыкателя предусматривается трансформатор тока. После отключения отделителем поврежденного трансформатора, АПВ головного участка линии, после необходимой выдержки времени вновь автоматически включает линию и тем самым восстанавливает питание всех неповрежденных трансформаторов на всех отпаечных подстанциях, подключенных к данной линии.

Вариант с силовыми выключателями, приведенный на рис. 1.6, е, предпочтителен при наличии финансовых средств. Данную схему можно применять для отпаечных подстанций, питаемых по магистральным линиям, для тупиковых подстанций, питаемых по радиальным линиям, а также для подстанций, расположенных близко к источнику питания (применение короткозамыкателей в этих случаях приводит к значительным падениям напряжения на шинах ИП).

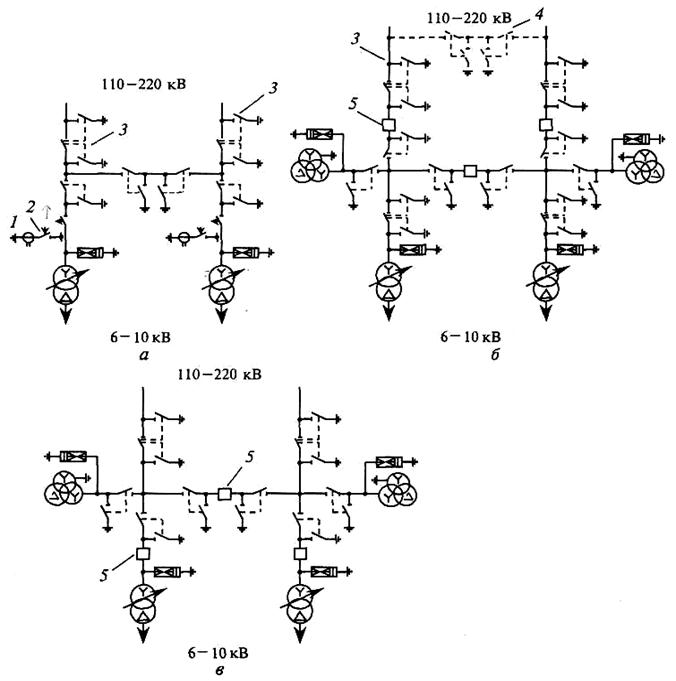

Схемы с перемычками между питающими линиями следует применять лишь в случае обоснованной необходимости устройства перемычек. В загрязненных зонах от данных схем следует отказаться из-за наличия дополнительных элементов, подвергающихся загрязнению и увеличивающих вероятность аварий на подстанции. Достаточно распространена схема с отделителями 2 и короткозамыкателями на линиях и с неавтоматизированной перемычкой из двух разъединителей 3, установленной со стороны питающих линий (рис.1.5, а).

Эта перемычка позволяет: присоединить оба трансформатора к одной линии (при таком режиме при повреждении одного трансформатора отключаются оба); сохранить в работе трансформатор при повреждении питающей его линии, переключив его на вторую линию (перекрестное питание); обеспечить питание подстанции на время ревизии или ремонта трансформатора. В схеме может быть использован отключающий импульс вместо короткозамыкателя.

Рис. 1.7. Схемы подстанций с перемычками (мостиками) между

питающими линиями

Схема на рис. 1.7, б используется при питании подстанций по транзитным линиям 220 кВ или по линиям с двусторонним питанием. Как вариант может быть применена схема со второй (показанной пунктиром) перемычкой 4 со стороны линий, выполненная разъединителями. Этот вариант схемы допускает не прерывать разрыва транзита электроэнергии в периоды ремонта одного из выключателей 220 кВ. Если в схеме предусмотреть дополнительную установку отделителей в цепях трансформаторов, то при повреждении трансформатор отключается отделителем (в бестоковую паузу), а транзит мощности автоматически восстанавливается.

|

|

|

Схема на рис. 1.7, в может быть применена для тупиковых подстанций с автоматикой в перемычке, если использование короткозамыкателя не представляется возможным по техническим причинам, а стоимость оборудования для передачи отключающего импульса соизмерима со стоимостью выключателя 5 или же передача отключающего импульса неприемлема по другим причинам. Схему в можно применять также при включении трансформаторов в рассечку транзитных линий или линий с двусторонним питанием при сравнительно малых расстояниях между отпайками или между головным выключателем питающей подстанции и отпайкой. При этом повреждение трансформатора не нарушает питания всех других подстанций, связанных с этими линиями.

Схемы с выключателями в электроснабжении промышленных предприятий применяют редко, так как капитальные затраты выше, чем при схемах с отделителями и короткозамыкателями. Обоснованием для применения выключателей можно считать:

- условия самозапуска электродвигателей, так как время действия автоматики при схеме с отделителями больше, чем при выключателях, что может оказаться недопустимым для некоторых производств с непрерывным технологическим процессом; усложнение защиты и автоматики в схемах с отделителями при подпитке со стороны 6-10 кВ места короткого замыкания на линии 110-220 кВ или на ответвлении от нее;

- недостаточное качество отделителей и короткозамыкателей, что существенно для работы в загрязненных зонах, в районах Сибири и севера;

- развитие проектируемой подстанции, при котором требуется применение сборных шин на напряжении 110-220 кВ;

|

|

|

- включение трансформаторов в рассечку транзитных линий или линий с двусторонним питанием;

- невозможность по техническим причинам применения короткозамыкателей и большая стоимость устройств и кабелей, используемых для передачи отключающего импульса (с учетом его резервирования).

При отсутствии перечисленных выше условий можно рекомендовать простейшую блочную схему без перемычек. Требования со стороны эксплуатации к повышению надежности и оперативности управления системой электроснабжения на 6УР, 5УР привели к более частому применению схем е (см. рис. 1.6) и в (см. рис. 1.7), т. е. к отказу от короткозамыкателей и переходу к установке выключателей.

Мощность трансформаторов, присоединяемых по приведенным схемам, должна находиться в пределах коммутационной способности разъединителей и отделителей по отключению тока холостого хода, а при применении силовых выключателей определяется их параметрами.

Короткозамыкатели нельзя ставить в зоне действия дифференциальной защиты трансформатора потому, что каждое включение короткозамыкателя от действия газовой защиты или по другой причине будет вызывать срабатывание дифференциальной защиты. Это дезориентирует обслуживающий персонал (не сразу можно выяснить причину отключения трансформатора) и затягивает ликвидацию аварии. Разрядники также нужно ставить вне зоны действия дифференциальной защиты во избежание ложного действия защиты и неправильного отключения трансформатора.

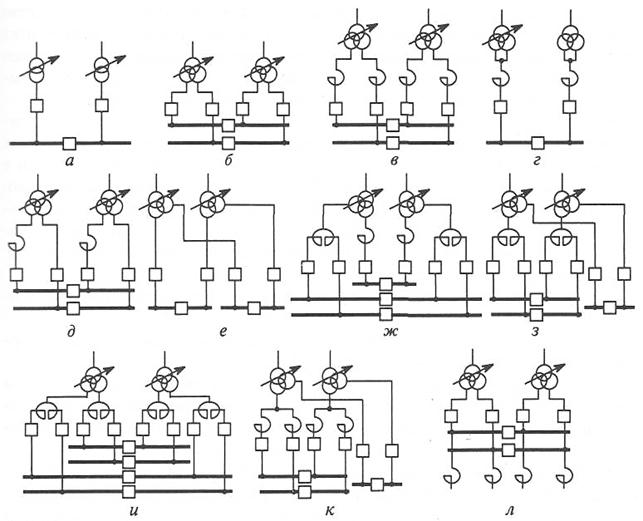

От схем подстанций 5УР со стороны высокого напряжения практически не зависят схемы присоединения трансформаторов мощностью 10 МВА и выше к секциям сборных шин распределительных устройств вторичного напряжения. Число секций, напряжение, количество отходящих линий зависит в большой степени от требований потребителей с учетом вариантов электроснабжения на напряжении, отличном от наиболее распространенного 10 кВ (рис. 1.8).

При выборе схемы подключений решающими можно считать следующие показатели: мощность подстанции, определяющую число выводов и секций шин 6-10 кВ; наличие, единичную мощность и напряжение крупных потребителей (электропечей, воздуходувок и др.); мощность КЗ на стороне 6-10 кВ, от которой зависит необходимость установки реакторов; характер нагрузок, определяющих подпитку места КЗ и число секций на стороне 6-10(35) кВ.

Схемы на рис. 1.8 составлены для мощности КЗ от системы до 5000 МВА в сети 110 кВ и до 10 000 МВА в сети 220 кВ при раздельной работе сборных шин. При выборе схемы могут быть предложены некоторые общие рекомендации.

Присоединение одной секции сборных шин к обмотке трансформатора или к параллельно соединенным ветвям трансформатора с расщепленной обмоткой 6-10 кВ без реактирования отходящих линий основывается на использовании в качестве вводных, межсекционных и линейных выключателей для всего РУ выключателей с одинаковым номинальным током отключения. Рекомендуется применять выключатели с предельным током отключения по равным 20 или 31,5(40) кА (не меньше предельного тока термической стойкости и действующего значения периодической составляющей предельного сквозного тока КЗ).

Рис. 1.8. Схемы подключения распределительных устройств к трансформаторам

Применение выключателей с  = 31,5(40) кА и более вместо выключателя с

= 31,5(40) кА и более вместо выключателя с  = 20 кА (присоединяемых к двум ветвям трансформаторов с расщепленными обмотками или в различных схемах с реакторами) следует обосновывать технической необходимостью или экономической целесообразностью.

= 20 кА (присоединяемых к двум ветвям трансформаторов с расщепленными обмотками или в различных схемах с реакторами) следует обосновывать технической необходимостью или экономической целесообразностью.

Присоединение сборных шин (двух секций) к трансформатору с расщепленной обмоткой 6-10 кВ без реактирования отходящих линий следует выполнять так, чтобы каждая секция была присоединена к одной ветви обмотки трансформатора стороны 6-10 кВ. Преимущество схемы - значительное уменьшение отрицательного влияния нагрузок одной ветви на качество напряжения питания другой ветви при резкопеременных графиках нагрузки, вызывающих колебания напряжения на шинах подстанции, или при вентильной нагрузке, искажающей форму кривой напряжения. Схему нельзя использовать при наличии крупных присоединений с нагрузкой, соизмеримой с номинальной мощностью одной ветви обмотки трансформатора, так как при этом, как правило, трудно равномерно распределить нагрузки между секциями сборных шин подстанции и обеспе,0чить необходимое резервирование.

При присоединении одной секции сборных шин к обмотке или к параллельно соединенным ветвям трансформатора с расщепленной обмоткой 6 -10 кВ с реактированием отходящих линий следует применять в качестве вводных и межсекционных выключатели с номинальным током отключения более 31,5 (40) кА. На отходящих от сборных шин РУ линиях устанавливают групповые реакторы, к каждому из которых присоединяют от одной до четырех-пяти линий с номинальным током отключения выключателей 20 кА.

Количество линий, присоединяемых к каждому групповому реактору, зависит от расчетных токов линий и от специфики присоединяемых вторичных подстанций или отдельных токоприемников. Иногда реактированные линии к сборным шинам присоединяются совместно с нереактированными линиями или токопроводами (через выключатели с соответствующим номинальным током отключения), для которых нецелесообразно снижение мощности КЗ (например, крупный преобразовательный агрегат или обеспечение самозапуска).

Основные преимущества схем с групповыми реакторами:

- уменьшается ток подпитки КЗ от синхронных и асинхронных электродвигателей;

- повышается остаточное напряжение на сборных шинах при КЗ на отходящих линиях за реакторами;

- при наличии электроприемников, ухудшающих качество электроэнергии в питающей их сети (вентильных, сварочных, с резкопеременными графиками нагрузки и др.), их неблагоприятное влияние меньше сказывается на качестве электроэнергии на сборных шинах подстанции.

К недостаткам схем следует отнести, как правило, большую стоимость электрооборудования 6-10 кВ; наличие постоянных потерь в реакторах; увеличение габаритов РУ 6-10 кВ; технические затруднения в выполнении релейной защиты в части обеспечения чувствительности и дальнего резервирования.

Различные схемы с реакторами на вводах 10(6) кВ от трансформаторов, обеспечивающие снижение мощности короткого замыкания после реактора, позволяют независимо от мощности трансформатора использовать (в качестве вводных, секционных и линейных) выключатели со сравнительно небольшим номинальным током отключения 20 кА или 31,5(40) кА. Значение, до которого целесообразно снижать мощность КЗ на шинах 6-10 кВ, определяется технико-экономическим анализом схемы подстанции и системы электроснабжения от шин подстанции. Существенными недостатками реактирования вводов можно считать ухудшение условий пуска и самозапуска крупных электродвигателей; сложности осуществления релейной защиты трансформаторов и крупных единичных электроприемников или линий, отходящих к вторичным подстанциям.

Если имеется значительное количество электродвигателей с большими пусковыми токами и не исключена перспектива дополнительного присоединения электродвигателей, следует по возможности избегать применения таких схем.

Приведем общие рекомендации по применению схем рис. 1.8.

1. Схемы а для двухобмоточных и е - для трехобмоточных трансформато

ров (см. рис. 1.8) - для трансформаторов мощностью до 25 МВА.

2. Схема б (одна из наиболее распространенных) - для трансформаторов с расщепленной вторичной обмоткой мощностью 25-63 МВА с вторичным напряжением 6-10 кВ.

3. Схемы в или д - для трансформаторов 32-63 МВА напряжением 6 кВ с реактированием вводов 6 кВ трансформаторов (если мощность КЗ на стороне 6 кВ близка к разрывной мощности выключателей камер КРУ или превосходит ее), и для трансформаторов мощностью 63 МВА при напряжении 10 кВ (трансформаторы 110/10 кВ).

4. Схема г - для трансформаторов мощностью 25 и 40 МВА вместо схемы б для уменьшения количества секций.

5. Схема и - для трансформаторов 63 МВА 110/6, а также 160 МВА 220/10 кВ с расщепленными вторичными обмотками (отличается от схемы в большой пропускной способностью вторичной стороны за счет применения сдвоенных реакторов, имеет вдвое больше секций шин 6-10 кВ).

6. Схемы е, з и к - для трехобмоточных трансформаторов, отличающихсявысокой пропускной способностью и степенью ограничения мощности КЗ настороне 6-10 кВ. Для трансформаторов с мощностью вторичной обмотки 40 МВА при 10 кВ - схема е, при 6 кВ - з, для трансформаторов 63, 80 и 100 MBA - соответственно з (при высоком значении напряжения КЗ трансформатора может быть использована и схема е) и к.

При наличии на подстанции напряжения как 10 кВ, так и 6 кВ применяют схемы б, д, ж, з в зависимости от мощности вторичных обмоток (50 % мощности трансформатора при расщепленных вторичных обмотках и 100 % в трехобмоточных трансформаторах), от которой зависит выбор аппаратуры и ошиновки по пропускной способности и по устойчивости к токам КЗ.

В приведенных схемах реакторы предусмотрены в том случае, когда ощутима подпитка мест КЗ от электродвигателей. При этом более целесообразной может оказаться установка групповых реакторов на линиях электродвигателей, благодаря чему уменьшается пропускная мощность реакторов на вводах трансформаторов (схема л) или отпадает необходимость в реакторах и снижаются посадки напряжения при пусках и самозапусках электродвигателей.

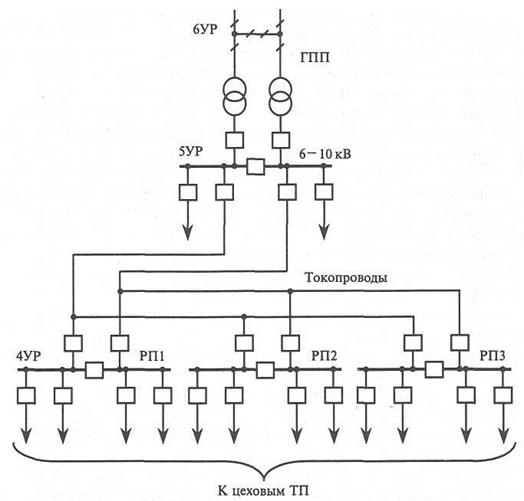

Распределение электроэнергии с шин 5УР (рис. 1.8) осуществляется, как правило, радиальными линиями к распределительным подстанциям РП 6-10 кВ, отдельным крупным электроприемникам и отдельным установленным вблизи трансформаторам ЗУР. Увеличение единичной мощности потребителей (цехов) и ограничения по генплану привели к сооружению магистральных токопроводов, от которых запитываются РП через реакторы или без них (рис. 1.9), на соответствующее РП. Эта схема, реализованная для ряда предприятий, не получила широкого распространения из-за тяжелых аварийных последствий. Реакторы устанавливают из-за больших токов КЗ, например для шинопровода  = 10 кВ,

= 10 кВ,  = 5000 А, питающегося от ГРУ 10 кВ ТЭЦ.

= 5000 А, питающегося от ГРУ 10 кВ ТЭЦ.

Рис. 1.9. Магистральное питание РП

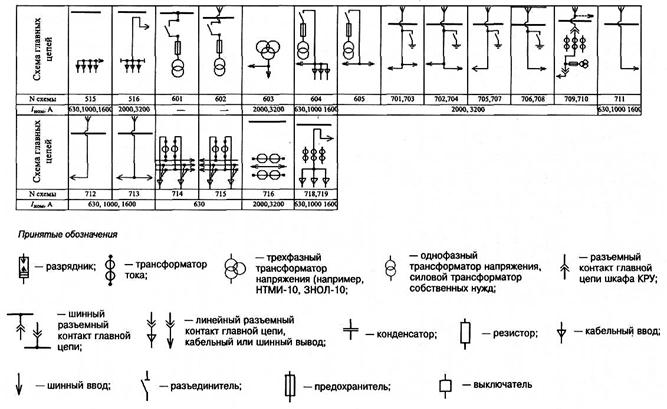

Распределительные устройства 6-10 кВ ГПП и подстанции 4УР выполняют сейчас, как правило, комплектными, состоящими из отдельных шкафов, каждый из которых предназначен для одной технологической операции (отключение, присоединение, измерение и др.). Для принятой схемы электроснабжения предприятия (района) разрабатывают однолинейную схему РУ, под которую подбирают отдельные шкафы (рис.1.10), т. е. электрические схемы главных цепей КРУ определяют вид используемого шкафа КРУ.

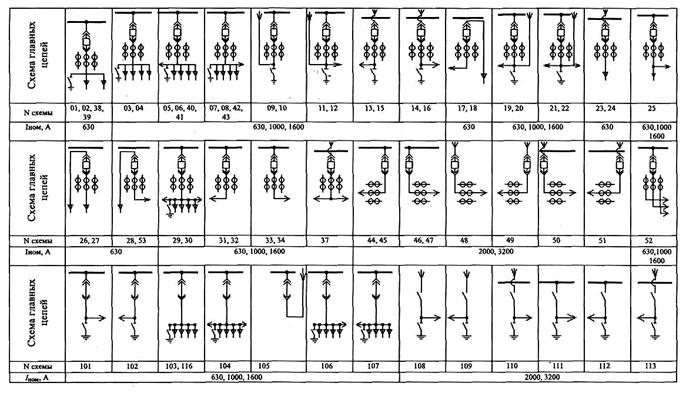

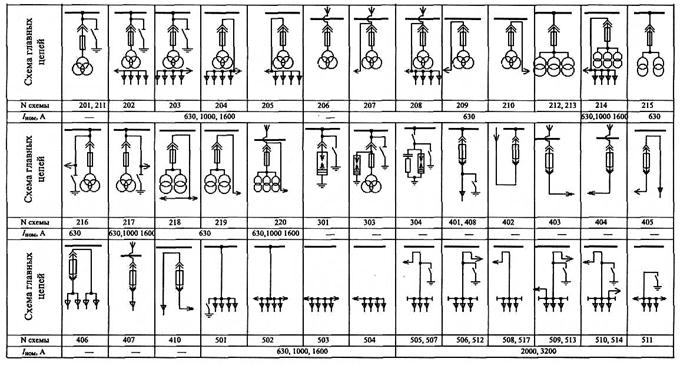

Рис. 1.10. Сетка схем главных цепей шкафов КРУ серии КМ-1 и КМ-1Ф

Продолжение рис. 1.10

Окончание рис. 1.10

Поэтому шкафы КРУ по электрическим схемам главных цепей подразделяют на основные виды: с выключателями (вводы, отходящие линии, секционирование); с разделителями; с ошиновкой и разъемными контактными соединениями - разъединителями; с разрядниками; с измерительными трансформаторами напряжения; с трансформаторами тока; с кабельными сборками или кабельными перемычками; с шинными выводами и перемычками, с силовыми трансформаторами; комбинированные (например, с измерительными трансформаторами напряжения и разрядниками, с выключателями и измерительными трансформаторами напряжения и т. п.); с силовыми предохранителями; со статическими конденсаторами и разрядниками для защиты вращающихся машин от атмосферных перенапряжений; со вспомогательным оборудованием и аппаратурой.

2015-03-22

2015-03-22 5128

5128