Кати (7 лет) и Джерольд (9 лет) были направлены школой в социальную службу в связи с подозрениями в жестоком обращении и отсутствии заботы со стороны родителей. Родители, Джулиана (28 лет) и Альберто (31 год), испытывали сложности в воспитании детей, у которых в дошкольном возрасте были некоторая задержка в развитии и поведенческие нарушения. Альберто несколько раз оставлял Джулиану одну. Он уезжал работать на Ближний Восток, ссылаясь на проблемы с детьми. В школе у Кати замечались агрессивные проявления — она отбирала вещи у детей и отрицала этот факт. Джерольд часто сидел на задних партах, наблюдая за происходящим в классе, но практически не включался е учебный процесс. Родители других детей жаловались учителям, а также Джулиане и Альберто на поведение их детей, что вызывало бурную реакцию Альберто и приводило к конфликту. Дети неоднократно оставались в школе после уроков, потому что родители не могли их забрать. В школе нет группы продленного дня. Медицинское обследование свидетельствовало о том, что детей наказывали и за ними должным образом не ухаживали. Родители Джулианы и Альберто — иммигранты с Карибских островов, которые затем вернулись на родину.

|

|

|

Исходя из позиции специалиста по защите прав детей, подумайте, с чего вы начнете работу с данной семьей: как вы представитесь родителям и детям?

С кем вы, скорее всего, будете работать: с родителями или детьми? Подумайте, как можно использовать для оценки этого случая теорию привязанностей. На какие поведенческие проявления вы обратите внимание? Какие методы помогут вам оценить поведение детей и родителей? Какие методы вмешательства, характерные для теории привязанностей, могут быть полезны в данном случае?

Какие методы работы с сознанием вы используете при работе с родителями9 На какие особенности их прошлого опыта нужно обратить внимание? Какие поведенческие проблемы и неадекватные особенности восприятия свидетельствуют о необходимости формирования навыков сознательной регуляции?

Подумайте о возможности применения в работе с детьми теории привязанностей, а с родителями — практических методов психологии сознания. Что, по вашему мнению, нужно добавить к этим методам из теорий антидискриминации, этнической сензитивности и феминизма?

Комментарий

Особенности психодинамической социальной работы, которые вызывают критические замечания, состоят в следующем.

■ В современных технологиях социальной работы, таких, как ведение случая1 (в США — «тапа§ес1 саге», в Великобритании — «саге тапа§етеп1»).

1 Ведение случая — процесс выявления и оценки потребностей клиента, а также организации и координации комплексной помоши, оказываемой ему группой специалистов (командой). — Примеч. науч. ред.

|

|

|

гораздо больше внимания уделяется эффективному обеспечению услуг, чем психосоциальной помощи (Бренделл, 2002).

гораздо больше внимания уделяется эффективному обеспечению услуг, чем психосоциальной помощи (Бренделл, 2002).

■ Большое значение придается доказательной практике, а также объяснениям поведения (Монтгомери, 2002) на основе связи генетических особенностей и химических изменений в головном мозге, что уводит от объяснительных моделей интерпретативного и метафорического характера, свойственных психодинамической теории (Бренделл, 2002).

■ В основе психодинамической социальной работы находится научный, и изначально биологизаторский, объяснительный подход, который можно назвать теоретическим. Однако он не может быть проверен традиционными научными методами. Многие авторы утверждают, что данный подход не признает ценности человеческой самореализации (Стрин, 1979).

■ Психоанализ возник в определенной социокультурной среде, ограничен культурными рамками, так что любые отклонения от принятой нормы считаются проявлениями аномального поведения, которые необходимо лечить. В последнее время широко обсуждаются вопросы этнических различий, которые в психоанализе рассматривались в качестве девиаций. Вызывает возражения и присущий этому подходу взгляд на половое влечение к лицам своего пола, которое связывается с материнским отношением и нуждается в лечении (Стрин, 1979, 56).

■ Многие современные этнические, культурные и гендерные ценности могли бы обогатить психодинамическую теорию, но поскольку она не занимает центрального места в социальной работе, эти ценности не становятся ее составными частями. К ним обращаются только отдельные авторы. Кларк (2003) полагает, что взгляд на проблемы расизма с точки зрения психоанализа мог бы многое объяснить в природе сложных эмоциональных реакций человека, которые составляют основу расистского поведения.

■ Концепция женской личности и ее развития в психодинамической теории является ограниченной, поскольку в ней утверждается стереотип женщины-аомохозяйки, воспитывающей детей, которая социально, интеллектуально и, возможно, морально представляет собой неполноценного индивида. Вместе с тем известны несколько направлений феминистских исследований в психологии. Митчел (1975), например, утверждает, что психоанализ способствует пониманию того, как мужчины приобретают и сохраняют превосходство в патриархальном обществе. Сейерс (1986, 1988) полагает, что формы женского сопротивления патриархальному подчинению проанализированы недостаточно и что психоаналитическая теория может быть в этом полезной. По мнению Боннер (2002), идеи интерсубъективности, этнокультурного взаимообмена и антирасистского движения могли бы лечь в основу психодинамической теории в работе с представителями этнических меньшинств.

■ В своей методологии психоанализ опирается на медицинскую модель, предполагающую наличие у пациента болезни, которую лечит эксперт-

терапевт. Психоанализ не строит модель равноправных взаимоотношений между клиентом и специалистом. Даже концепция Перлман (1957а) I проблемно-ориентированной социальной работе, показывающая процесс определения и решения проблем, во многом напоминает медицинскую модель лечения заболеваний.

■ Применение инсайта в качестве основной терапевтической техники позволяет клиентам осознать свои эмоциональные переживания. Однако это) не помогает им что-то изменить в реальной жизни. Поскольку психоа лиз является недирективной техникой, результаты работы психоаналитика практически незаметны.

■ Тенденция к использованию ярлыков иногда провоцирует специалистов к обвинению жертвы в существовании сложной ситуации. Поведение клиента интерпретируется как неадаптивное, если оно противоречит ожиданиям специалиста или службы. Если клиенты выражают недовольство предоставленными услугами, используется психологический термин «сопротивление» (Гитерман, 1983). Тем самым социальная служба снимает; себя ответственность.

|

|

|

■ Данная теория подразумевает «разговорный» тип терапии, который рас-| считан на вербально активных клиентов, способных принять участие ■ обсуждении и рефлексивном анализе своих психологических проблем. Ег эффективность уменьшается при работе с клиентами, которые обращаются с проблемами практического характера и менее способны вербально выразить свои переживания (Стрин, 1979).

■ Факторы среды в психоанализе изучаются в меньшей степени, чем внутренние психологические факторы. Это ограничивает спектр возможных во> действий и сужает поле начальных предпосылок, из которых исходят специалисты (Стрин, 1979).

■ Психодинамические идеи практически не связаны с необходимостью сош*-\ альных реформ, соответственно исключается одно из основных направлений социальной работы (Стрин, 1979).

Несмотря на недостатки, психодинамические перспективы помогают наш понять происхождение многих важных принципов социальной работы. «КонЧ фликт», «агрессия», «отношения мать —ребенок», «Эго», «сублимация», «регрессия», «сопротивление» — это термины, которые мы употребляем, не задумываясь об их первоначальном значении. Эти перспективы стали богатые источником разнообразных идей и знания в целом (Дин, 2002). Многие склоним давать им высокую оценку, несмотря на присущие им недостатки, поскольку] они показывают сложность человеческой жизни и развития, а также особенности взаимодействия человеческого организма, сознания и окружающего мира.

*

ИТОГИ ГЛАВЫ

| Психодинамические теории представляют собой богатый источник разнообразь ных идей и понятий, используемых в терапевтической и клинической работе.

|

|

|

ПО

■  Теория привязанностей, психология личности и концепция психологического переживания потерь являются современными моделями, которые гораздо более активно применяются на практике по сравнению с традиционными психоаналитическими идеями.

Теория привязанностей, психология личности и концепция психологического переживания потерь являются современными моделями, которые гораздо более активно применяются на практике по сравнению с традиционными психоаналитическими идеями.

■ Психодинамические идеи имеют большое историческое значение, они являются источником многих моделей практики социальной работы.

■ В психодинамических теориях признается существующий социальный порядок и практически не рассматриваются вопросы социальных изменений, а также работа с социально неблагополучными группами, хотя и уделяется внимание возможности непосредственных изменений в ситуации клиента.

■ Психодинамические теории используются в специализированных службах, знание теорий помогает организовать взаимодействие с другими специалистами.

Глава 5. МОДЕЛЬ КРИЗИСНОЙ ИНТЕРВЕНЦИИ И ЗАДАЧЕ-ЦЕНТРИРОВАННАЯ МОДЕЛЬ

О чем повествует эта глава

Модель кризисной интервенции и задаче-центрированная модель1 представляют собой две различные теории, в основе которых соответственно лежат идеи психологии личности и проблемно-ориентированной индивидуальной работы со случаем. Таким образом, они относятся к индивидуал-реформистской традиции и не уделяют большого внимания социальным изменениям. Появление этих моделей было продиктовано потребностью в развитии методов краткосрочной интервенции, поскольку для психодинамической работы были характерны неопределенные, а также зачастую длительные отношения в работе с людьми. В обеих моделях используются когнитивно-поведенческие методы, что сближает их с теориями, рассматриваемыми в следующей главе. Хотя теоретические основы названных моделей различны, в целях сопоставления они представлены вместе как обоснованные методы краткосрочного вмешательства. Анализ одного из них позволяет увидеть отличительные черты другого.

ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ

> Модель кризисной интервенции и модель решения задач отражают современную тенденцию к развитию краткосрочных, сфокусированных и сформированных теорий, нацеленных на разрешение конкретных проблем практического характера. Эти модели подвергаются критике за уход от решения долгосрочных проблем клиента, а также социальных проблем, способствующих социальному исключению.

> Кризисная интервенция предполагает, что люди стремятся к стабильному состоянию и способны справиться с изменениями, произошедшими в их жизни. Кризисы нарушают стабильное состояние, при этом либо появляется возможность для совершенствования навыков преодоления проблемных ситуаций, либо увеличивается вероятность снижения способностей к выживанию.

> «Ситуационные кризисы» вызываются конкретными событиями. «Кризисы зрелости» являются реакцией на периодические изменения в течении жизненного цикла, которые затрагивают личные обстоятельства клиента и межличностные отношения.

> Психодинамическая теория психологии личности используется в кризисной интервенции для оценки эмоциональной устойчивости личности в процессе пре-

1 В научных текстах по социальной работе встречается и другое название этой модели — «модель решения задачи». — Примеч. науч. ред.

одоления кризиса. Современные когнитивные и проблемно-ориентированные методы применяются для трансформации иррациональных представлений и развития положительных качеств.

одоления кризиса. Современные когнитивные и проблемно-ориентированные методы применяются для трансформации иррациональных представлений и развития положительных качеств.

> Кризис означает критический период в жизни человека, когда ситуации опасности и риска приводят к возрастанию стресса, нарушают устойчивое состояние; ранее приобретенные механизмы преодоления уже не работают.

> При кризисной интервенции в первую очередь обращается внимание на безопасность жизни человека, а затем производится оценка эмоциональных, конгитив-ных и поведенческих реакций на событие.

> Во время интервенции осуществляется работа с эмоциональными реакциями, а затем усилия направляются на укрепление ресурсных особенностей личности.

> Эффективность применения задаче-центрированной модели для работы с определенным кругом проблем подтверждается исследованиями, в которых эти проблемы обозначены и проранжированы самими клиентами.

> В задаче-центрированной модели клиент и социальный работник составляют контракт, в котором определяются и фиксируются задачи, ведущие к разрешению проблемы.

ПРАКТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ И ПОНЯТИЯ

> Кризис — объект интервенции, а также довольно типичное переживание, преодоление которого способствует личностному развитию.

> Краткосрочная интервенция.

> Структурированные, планомерные и специализированные программы интервенции.

> Задачи как структурированные элементы интервенции и жизненные задачи, решение которых необходимо для достижения эмоционального и социального комфорта.

> Контракты, или соглашения, целью которых является привлечение клиентов к разработке и реализации планов интервенции.

Общий теоретический контекст

Классическое описание техники кризисной интервенции содержится в книге Каплан, посвященной профилактической психиатрии (1965). Истоки этого метода, следовательно, находятся в области психического здоровья и связаны в большей мере с профилактикой, чем с лечением заболеваний. Парад и Парад в своем исследовании показывают работу с кризисами развития (19906, 12—16). Линдеман (1944) рассматривает переживание горя пациентами различных групп и способы преодоления кризиса потери. В частности было отмечено, что пациенты быстрее возвращались к нормальной жизни, если уже имели опыт преодоления кризиса, и хуже спра&чялись с проблемами, если у них не было такого опыта. Группе специалистов во главе с Линдеман и Каплан, работавших в психиатрических службах с людьми с тяжелыми психическими нарушениями, удалось разработать основные принципы кризисной ин-

тервенции. Эта модель нашла применение в области профилактики кризисов, а также привела к развитию нескольких направлений в рамках теории социальных сетей (см. гл. 7).

Теоретической основой кризисной интервенции является психодинамическая психология личности; в последнее время также заметно влияние когнитивной терапии. Кризисная интервенция предполагает воздействие на эмоциональные реакции, возникшие под влиянием внешних событий, и активизацию рационального контроля. Янг (1983) анализирует концепты кризисной интервенции и соотносит их с идеями китайской философии, доказывая возможность применения этой модели в китайской культуре. Автор раскрывает смысл «учения о середине» как равновесия системы человеческого духа, ведущего к состоянию гармонии, а также указывает на положение китайской философии о естественном движении человека к самореализации. Согласно принципу у вэй, жизнь — это постоянное изменение, и люди должны изучать изменяющийся мир и быть с ним в гармонии. Китайский вариант достижения гармонии может существенно обогатить западную теорию.

Задаче-центрированная модель изначально возникла в рамках социальной работы благодаря целой серии публикаций (Рейд и Шайн, 1969; Рейд и Эп-штейн, 1972а, б; Рейд, 1985). Полный обзор этих исследований можно найти в книге Марша (1991). В данных работах было показано, что, во-первых, несмотря на противоположные ожидания, сокращенные лечебные сессии не менее эффективны, чем длительное комплексное лечение, во-вторых, «планомерная краткосрочная терапия» приводит к эффективным результатам и, в-третьих, практика, созданная на основе задаче-центрированной модели, отличается высокой эффективностью. Ориентация на решение проблем сближает данную модель с проблемно-ориентированным подходом Перлман к индивидуальной работе (см. гл. 4).

Модель кризисной интервенции и задаче-центрированная модель, а также когнитивно-поведенческие методы являются примерами «краткосрочной терапии» в социальной работе. Они приобретают все большую популярность в последнее время. Эпштейн (1992, 41—42) сравнивает десять моделей, указывая на значительные различия в критериях отбора клиентских групп, организации методов лечения и прекращении работы. Сопоставив две рассматриваемые модели с долгосрочными видами терапии, в частности с психодинамической моделью, Эпштейн показал их направленность на решение острых и очевидных проблем. Кроме того, в отличие от традиционных психотерапевтических подходов, работа в рамках этих моделей находится под контролем и клиенту предлагаются определенные рекомендации.

Области пересечения

Рассматриваемые модели социальной работы имеют сходные черты. В обоих случаях используются краткосрочные воздействия, хотя они могут сопровождаться и серией последовательных интервенций. Эпштейн (1992, 102) воспринимает эти модели в качестве примеров сочетания различных методов краткосрочного лечения, а остальные модели относит к психотерапии или терапии. Рейд (1992, 12) указывает на влияние кризисной интервенции на разви-

гае задаче-центрированной модели. Голан (1986, 309) отстаивает противоположную точку зрения. Он считает, что исследования, проводимые в рамках задаче-центрированной модели, подтверждают значение практических воздействий в кризисной интервенции. Роберте и Дзигилевский (1995) воспринимают кризисную интервенцию как форму краткосрочной когнитивной терапии. Грей (1987) описывает задаче-центрированную работу, которая осуществляется в рамках кризисной психиатрической бригады. Как кризисная интервенция, так и задаче-центрированная модель имеют четкую структуру, т.е. действия планируются и подгоняются под заранее определенный образец. Используются контракты и другие соглашения между социальным работником и клиентом, причем специально обозначаются обстоятельства, при которых они могут применяться. МакНейл и Стюарт (2000, 241) утверждают, что практические руководства, содержащиеся в задаче-центрированной модели, могут оснастить кризисную интервенцию технологией конкретного планирования действий.

гае задаче-центрированной модели. Голан (1986, 309) отстаивает противоположную точку зрения. Он считает, что исследования, проводимые в рамках задаче-центрированной модели, подтверждают значение практических воздействий в кризисной интервенции. Роберте и Дзигилевский (1995) воспринимают кризисную интервенцию как форму краткосрочной когнитивной терапии. Грей (1987) описывает задаче-центрированную работу, которая осуществляется в рамках кризисной психиатрической бригады. Как кризисная интервенция, так и задаче-центрированная модель имеют четкую структуру, т.е. действия планируются и подгоняются под заранее определенный образец. Используются контракты и другие соглашения между социальным работником и клиентом, причем специально обозначаются обстоятельства, при которых они могут применяться. МакНейл и Стюарт (2000, 241) утверждают, что практические руководства, содержащиеся в задаче-центрированной модели, могут оснастить кризисную интервенцию технологией конкретного планирования действий.

Задаче-центрированная модель также тесно связана с поведенческим подходом (Хуве, 1987). Среди общих черт отмечается контрактная система отношений, но в действительности контракты широко применяются и за пределами поведенческой работы (Корден и Престон-Шут, 1987а; Хутен, 1977). Формально эти модели не относятся к поведенческой теории. Кризисная интервенция основана на психодинамической психологии личности. Практическая работа в рамках задаче-центрированной модели не имеет психологического или социологического фундамента, стремится быть «эклектичной и всеобъемлющей» (Рейд, 1992, 13; Рейд, 1990; Эпштейн, 1992, 327-339). Многие базовые принципы поведенческого подхода, такие, как тренировочный принцип, не применяются в задаче-центрированной модели, которая используется при работе с более широким спектром поведенческих проблем. Однако Гамбрилл (1994) утверждает, что по мере того, как модель совершенствовалась, в нее интегрировались многие техники поведенческого подхода, и что отказ от признания своих корней тормозит ее развитие.

Ситуации, в которых применяются модель кризисной интервенции и задаче-центрированная модель, различны, различаются и объекты их воздействия. Согласно классическому определению, кризисная интервенция представляет собой действия, которые прерывают серию событий, приводящих к нарушению нормального функционирования человека. В данном случае работа направлена на изменение одного из основных последствий ситуации. При использовании задаче-центрированной модели, как и других методов терапии, мероприятия выходят за рамки непосредственной ситуации; усилия направлены в большей степени на выявление главных проблемных областей жизни человека и воздействие на них. Задаче-центрированная модель направлена па определенные категории проблем. Обе модели нацелены на развитие у человека способности к преодолению жизненных трудностей. Кризисная интервенция содержит ряд практических задач, повышающих способность к адаптации, однако в фокусе работы находятся эмоциональное переживание кризиса и развитие способности успешно разрешать схожие ситуации в будущем. Задаче-центрированная модель предполагает выполнение практических задач, что:риводит к решению конкретных проблем. Успешное достижение целей способствует улучшению эмоционального состояния. Кризисная интервенция

опирается на собственную теорию возникновения жизненных трудностей. В задаче-центрированной модели проблемы воспринимаются как данность и разрешаются прагматически.

Для работы в рамках задаче-центрированной модели нехарактерны длительные отношения между социальным работником и клиентом, которые обязательны в поддерживающей и инсайт-терапии; здесь внимание сосредоточено на проблемах, а не на их причинах. Рейд и Эпштейн (1972а, 26) настаивают на отличии этой модели от кризисной интервенции. Согласно их точке зрения, работа в рамках задаче-центрированной модели направлена на решение более широкого спектра проблем и содержит четкое определение конкретных проблем, задач и временных ограничений. Эти авторы указывают на сходство этой модели с функциональной индивидуальной работой, где акцент также делается на временных ограничениях, личном выборе клиента, четкой структуре и процессе работы. Они используют классификацию методов работы с индивидуальным случаем, разработанную Холлис (см. табл. 3.1).

Основные концепции кризисной интервенции представлены в исследовании Парада (Парад, 1965а; Парад и Парад, 1990а). Плодотворной видится комбинация кризисной интервенции с концепциями систем поддержки и социальных сетей (Мор-Барак, 1988; О'Хаган, 1991, 144— 145). Роберте (1995, 2000; Роберте и Дзигилевский, 1995) обращает внимание на необходимость когнитивной терапии, связанной с изменением восприятия клиента и субъективных интерпретаций окружающих событий, которые, в частности, и вызывают кризисное состояние.

Значение задаче-центрированной модели и модели кризисной интервенции

Успешное применение задаче-центрированной модели и модели кризисной интервенции в социальной работе обусловлено привлекательностью и практической полезностью идей, лежащих в их основе, а именно представлений о «кризисе» и «задаче». В качестве теорий эти модели развивались в то время, когда социальная работа превратилась из неразвитой области деятельности в профессию, служащую целям достижения социального благосостояния. Парад и Парад (19906, 4—5) не признают за кризисной интервенцией права называться теорией, оставляя этот термин только для научных теорий (см. гл. 3). Сфокусированность и краткость процедур данных моделей объясняют экономическую эффективность и потому широкое распространение моделей в сравнении с методами длительного лечения, при использовании которых стоимость и количество затраченных усилий могут увеличиваться беспредельно. Кроме того, при оказании услуг социальные работники часто сталкиваются с состояниями кризиса у клиентов, однако они не могут решать проблемы, требующие долгих и целенаправленных усилий, или осуществлять серьезные реабилитационные программы для бедных слоев населения {мюгккоизез о/ (Не Роог /,аи>) и другие услуги. Задаче-центрированная модель предполагает ответственность и достижение результатов, что полезно для не очень опытных и квалифицированных социальных работников, которых много в организациях социальной сферы. Эта технология не является

узкоспециализированной и может применяться в любых условиях и с любым клиентом (Доэл и Марш, 1992, 6). Эффективность данной модели, подтвержденная экспериментальным путем, делает ее привлекательной для руководителей служб и спонсоров, что также повышает статус социальной работы в целом, так как способствует развитию доказательной базы. Известны также исследования, результаты которых свидетельствуют об эффективности кризисной интервенции (Парад и Парад, 19906, 16— 18). Задаче-центрирован-ная модель пользуется популярностью у клиентов и благодаря наличию четкой структуры и направленности, а также привлечению клиентов к деятельности, что создает ощущение партнерства (Гиббоне и др., 1979). Однако эта модель только кажется простой, на самом деле научиться правильно ее использовать довольно сложно (Марш, 1991, 167). Форд и Постл (2000) анализируют результаты ее применения в системе социального обслуживания, например при ведении случая (в США — комплексный уход), и утверждают, что правильное использование этой модели позволяет соединить практику социальной работы и административную ответственность.

узкоспециализированной и может применяться в любых условиях и с любым клиентом (Доэл и Марш, 1992, 6). Эффективность данной модели, подтвержденная экспериментальным путем, делает ее привлекательной для руководителей служб и спонсоров, что также повышает статус социальной работы в целом, так как способствует развитию доказательной базы. Известны также исследования, результаты которых свидетельствуют об эффективности кризисной интервенции (Парад и Парад, 19906, 16— 18). Задаче-центрирован-ная модель пользуется популярностью у клиентов и благодаря наличию четкой структуры и направленности, а также привлечению клиентов к деятельности, что создает ощущение партнерства (Гиббоне и др., 1979). Однако эта модель только кажется простой, на самом деле научиться правильно ее использовать довольно сложно (Марш, 1991, 167). Форд и Постл (2000) анализируют результаты ее применения в системе социального обслуживания, например при ведении случая (в США — комплексный уход), и утверждают, что правильное использование этой модели позволяет соединить практику социальной работы и административную ответственность.

Эти модели не затрагивают социальных изменений, поэтому их вполне справедливо критикуют за формальный подход к решению проблем. Вместе с тем для работников государственных социальных служб и представителей индивидуал-реформистского подхода в социальной работе они являются более привлекательными по сравнению с политически ориентированными теориями критического спектра. Значение теории кризисной интервенции и задаче-аентрированной модели по-прежнему велико. Партнерский подход и четкость, этличающие задаче-центрированную модель, а также акцент на негативном воздействии на человека среды определили его эффективное применение в штидискриминационной практике. В связи с этим предлагаются стимулирование активности клиента и преодоление давления со стороны социальных структур (Ахмад, 1990, 51; О'Хаган, 1994).

Несмотря на то что кризисная интервенция является узконаправленной, поскольку связана с ситуационным кризисом, она представляет собой общую "ехнологию для работы с проблемами индивидов. Рассмотрим пример. Молодому человеку трудно заставить себя навестить тяжело больного отца, поскольку:>н испытывает по отношению к нему обиду и гнев в связи с его уходом из.емьи. В повседневной жизни эти чувства были глубоко спрятаны, однако ре-льность возможной смерти отца заставила их проявиться. Серьезные перемены - жизни, такие, как рождение ребенка, вступление в брак, развод и смерть \тизкого, зачастую «поднимают на поверхность» негативные чувства, которые.вязаны с прошлым и проявляются в настоящем в виде скрытого конфликта, и лот возможность проработать их. Проблематичность ситуации связана с тем, -то иногда дети не могут принимать участия в семейных решениях, поэтому их ереживания не находят выражения и понимания. В датьнейшем этот негатив ереходит во взрослое состояние и проявляется во время кризиса.

Парад (19656) утверждает, что именно жизненный кризис и неспособ-ость справляться с повседневными задачами заставляют людей обращаться в.оциальные службы. Именно кризис мотивирует их просьбу о помощи или же одключает службы, которые формируют эту потребность в помощи и набавляют клиентов в соответствующие учреждения. Таким образом, можно. -:итать, что каждый человек, обращающийся в социальную службу, находит-

ся в кризисе, поэтому кризисная интервенция необходима в любом виде социальной работы. Если мы обратимся к концепции кризисов развития Эрик-сона (1965), согласно которой в течение жизни последовательно решаются основные психосоциальные задачи (см. гл. 4), то станет понятным значимость теории кризисов по отношению ко многим личностным проблемам.

Метод кризисной интервенции широко применяется в службах психического здоровья. Как метод экстренной помоши он часто используется в работе многопрофильных бригад врачей, медсестер и социальных работников, посещающих клиентов на дому, что предотвращает отрицательное воздействие психиатрической госпитализации (Фишер и др., 1990; Чиу и Примо, 1991). В практике внеклинической помощи пациентам, имеющим проблемы долгосрочного характера, также стали применяться методы предотвращения острых психических состояний. Хотя эти методы нацелены в основном на работу с состоянием острого кризиса, их задачей также является сохранение постоянного контакта с пациентами, проблемы которых, будучи оставленными без внимания, могут стать критическими. Как правило, кризисное вмешательство требуется в ситуациях тяжелых реакций на потерю и смерть близкого, а также в случаях развод^ и проблем детского развития. Техники кризисной интервенции также необходимы во многих медицинских и других ситуациях, характеризующихся стрессовыми переживаниями и психотравмой. В последнее время в США метод кризисной интервенции применяется в работе с острыми эмоциональными состояниями, возникающими в результате тяжелых жизненных обстоятельств. Эти методы учитывают эффект как психологических, так и психических реакций на стрессовые ситуации. Ранее риск возникновения психологических трудностей I результате несчастных случаев и катастроф недооценивался. Джеймс и Джилли-энд (2001) в своей книге обсуждают возможности применения метода кризисной интервенции при работе с посттравматическим стрессовым расстройством, суицидом, эвтаназией, сексуальным и семейным насилием, проблемами зависимостей, а также личностными потерями, вызывающими чувство горя. Эти авторы также анализируют примеры агрессивного поведения в учреждениях закрытого типа, поведенческие проблемы в школах и ситуации захвата заложников. Кейнл (2003) и Роберте (2000) раскрывают в своих публикациях схожие проблемы. Так, Кейнл показывает эффект методов кризисной терапии при работе с ситуациями опасности, преследования, потери и кризиса роста. Последние две категории традиционно являются объектами кризисной интервенции, в данном случае подчеркивается влияние кризиса роста на гораздо больший спектр проблемных ситуаций, что выводит его за рамки трудностей переходных периодов жизни. Например, ситуации опасности и преследования могут быть связаны с определенным периодом жизни, как в случае с уходом подростков из дома или насилием над пожилыми людьми.

В Великобритании термин «кризисная интервенция» иногда употребляется неправильно. Так, под ним подразумевается «кризис, в котором находится социальный работник или служба» (Браун, 1978, 115). Кроме того, в радикальной и критической теориях он используется для обозначения современных конфликтов, связанных с ролью государства в социальной защите (ся гл. 11). О'Хаган (1986) рассматривает понятие «кризисная интервенция» в качестве общего термина, относящегося к работе служб скорой и круглосуточной помощи, а также приемных отделений в местных службах социальной

помощи. Он считает, что этот термин можно отнести к реабилитационным службам для детей и службам психического здоровья (О'Хаган, 1991). Традиционно понятие «кризисная интервенция» обозначает экстренную психиатрическую помощь (Дэвис и др., 1985; Парад и Парад, 1990а; Роберте, 1995), а также преодоление эмоциональных последствий серьезных социальных катастроф (Сефански, 1990).

помощи. Он считает, что этот термин можно отнести к реабилитационным службам для детей и службам психического здоровья (О'Хаган, 1991). Традиционно понятие «кризисная интервенция» обозначает экстренную психиатрическую помощь (Дэвис и др., 1985; Парад и Парад, 1990а; Роберте, 1995), а также преодоление эмоциональных последствий серьезных социальных катастроф (Сефански, 1990).

Основные концепции

Классические концепции теории кризисной интервенции представлены такими авторами, как Каплан (1965а) и Парад (1965а; Парад и Парад, 1990). Работа Голан (1978) на протяжении многих лет являлась самым популярным изданием на данную тему, а в Великобритании широко известно исследование О'Хаган (1986), в котором раскрываются основы практики кризисной интервенции. Все эти издания, включая работу Голан, в которой наиболее полно представлена теория кризисной интервенции, характеризуются общей направленностью и практической пользой. Вместе с тем развитие кризисной интервенции в рамках служб экстренной помощи при критических ситуациях и катастрофах способствовало появлению книг нового поколения. Хотя в этих работах и содержится общий обзор принципов кризисной интервенции, их целевая аудитория многопрофессиональна, поэтому в них показано практическое применение большего числа методов в различных экстренных ситуациях. По большей части эти издания имеют сходные структуру и содержание. Среди них книга Робертса «Руководство по кризисной интервенции» (2000). Она в наибольшей степени предназначена для социальных работников, поэтому ее обзор представлен ниже в качестве примера современных изданий. «Справочник по кризисной интервенции» Кейнла (2003) более поверхностен и схематичен. Он предназначен для консультантов-непрофессионалов, поскольку во многих службах (например, центрах суицидальной превенции и службах реабилитационной помощи жертвам насилия) работают волонтеры и начинающие специалисты. Книга Майера «Диагностические (оценочные) методы в кризисной интервенции» (2001) также характеризуется практической направленностью. Обзор принципов кризисной интервенции, представленный ниже, сделан в основном на основе работы Робертса (2000), но включает также выдержки из исследований Кейнла (2003), Майера (2001), а также книги Джеймса и Джилилэнд «Стратегии кризисной интервенции» (2001).

Задаче-центрированная модель наиболее полно раскрывается в книгах Рейда (1978, 1992) и Эпштейна (1992). Ниже представлен обзор этой модели на основе концепции Рейда. Первым изданием, открывшим перспективы задаче-центрированной модели, была книга Рейда и Эпштейна «Модель выполнения задач в индивидуальной практике» (1972). Также в свет вышли методики практического приложения данной модели к работе с группами и семьями (Рейд, 1985; Форчун, 1985). Эта модель продолжает развиваться (Толсон и др., 1994; Рейд, 2000). Исследование британских авторов Доэла и Марша «Задаче-центрированная модель в социальной работе» (1992) написано на основе публикации Марша (1991) и дополнено работами Доэла (1994, 2002).

Роберте: кризисная интервенция

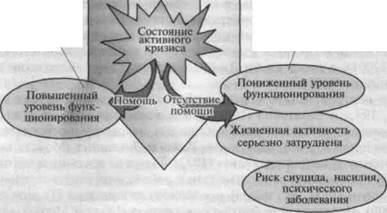

Роберте (2000) рассматривает кризисы в качестве поворотных моментов I жизни человека. Его модель представлена на рис. 5.1. Люди функционируют нормально, находясь в устойчивом состоянии (Рапопорт, 1970, 276), т.е. они справляются с происходящим, реагируя адекватным образом на события, изменяясь и развиваясь в этом процессе. Состояние устойчивости — это состояние, в котором люди могут справляться с новыми событиями в их жизни. Популярное ранее представление о равновесии было несколько иным: под равновесием понималось стабильное состояние, которое разрушается под воздействием кризиса и затрудняет способность людей адаптироваться к жизненным переменам. В отличие от этого представления в современных концепциях кризисной интервенции допускается определенная возможность социальных изменений.

Из рис. 5.1 видно, что кризис — это не какое-то экстраординарное событие, а процесс. В этой модели внимание обращается на то, как люди реагируй I на стрессовое событие. События, которые значимы для людей или несут угрозу, вероятнее всего, вызовут стремление справиться с ними, а также с соб-

Нормативное

Нормативное

функционирование

(жизненная активность)

индивида

Рост субъективно

переживаемого

стресса (страх,

напряжение,

замешательство)

Стрессовое событие

(событие, которое

воспринимается как

значимое или несущее

угрозу)

Повышенная уязвимость, нарушение равновесия

|

| Личностный рост, понимание, навыки преодоления |

| Повышенная уязвимость в отношении стрессовых событий в будущем |

Рис. 5.1. Модель кризиса (по Каплану, 1965; Робертсу, 2000; Кейнлу, 2003; Параду, 1965а)

ственными реакциями, опираясь на ранее приобретенные механизмы преодо-ения. При этом могут возникнуть страх, напряжение, замешательство. Однако если людям кажется, что обычные методы в этом случае не сработают, то возникает переживание сильного дискомфорта, что вызывает состояние активного кризиса. Нарушение равновесия может наблюдаться при сильных и противоречивых эмоциях, физическом недомогании, например при нарушении сна и пищеварительной функции, а также при необычном поведении, в котором отражаются попытки найти решение проблемы.

ственными реакциями, опираясь на ранее приобретенные механизмы преодо-ения. При этом могут возникнуть страх, напряжение, замешательство. Однако если людям кажется, что обычные методы в этом случае не сработают, то возникает переживание сильного дискомфорта, что вызывает состояние активного кризиса. Нарушение равновесия может наблюдаться при сильных и противоречивых эмоциях, физическом недомогании, например при нарушении сна и пищеварительной функции, а также при необычном поведении, в котором отражаются попытки найти решение проблемы.

Джеймс и Джиллилэнд (2001, 3) определяют кризис как «восприятие или переживание события или ситуации как невыносимо сложной, которая не мо--кет быть преодолена с помощью личностных ресурсов и механизмов преодоления». Роберте (2000, 3) отмечает, что кризис может быть личным (смерть любимого человека) или публичным, носящим массовый характер (крупномасштабный пожар). Личный кризис возникает в результате критического события, затрагивающего жизни многих людей, например в случае, если близкий чело-зек погибает при пожаре. Этот кризис имеет потенциальную возможность стать публичным кризисом. Например, женщина, подвергшаяся изнасилованию, полает заявление в полицию, что может вызвать социальные последствия, например заставит других женщин, изнасилованных тем же человеком, дать показания. Последствия могут быть социально-политическими. Так, женщины-жертвы отказываются от заявлений о насилии, если знают, что правоохранительные органы не способны защитить их интересы или если в судебных инстанциях эти женщины подвергаются дополнительному оскорблению. То же самое происходит в случае, когда рост наркотической зависисимости или ВИЧ (СПИДа) среди населения является вопросом публичных обсуждений. Поэтому люди, которые лично сталкиваются с проблемами, связанными с зависимостью и инфицированием, будут либо участвовать в общественных дискуссиях, либо ощущать их влияние на уровне переживаний личного кризиса.

Состояние активного кризиса, согласно Каплан (1965), длится от четырех до шести недель. Роберте уточняет, что речь идет о проблеме дезорганизации, так или иначе находящей разрешение в течение этого периода. Если результат неутешителен, то в будущем человек будет справляться с переживаниями с меньшим успехом и будет предрасположен к более острым реакциям на стрес-.овые события. Например, тот, кто пережил неожиданную потерю супруга и лтяжную реакцию горя, будет остро реагировать на другие ситуации потери в течение жизни. Крайне неудачные формы разрешения кризиса могут привести к серьезным осложнениям, подталкивая людей к самоубийству, наркомании, насилию по отношению к другим или психическому заболеванию (Кейнл, 2003). Кризисная интервенция, согласно Робертсу, также включает:

■ развитие новых механизмов преодоления, обогащающих возможности клиента;

■ работу с чувствами и переживаниями проблемы, которая ориентирована на достижение долгосрочных изменений;

■ активизацию ресурсов помощи;

■ снижение остроты неприятных эмоций и следствий кризиса;

■ обдумывание происходящих событий и их последствий, а также включе

■ обдумывание происходящих событий и их последствий, а также включе

ние их в контекст жизненного сценария клиента.

Джеймс и Джиллилэнд (2001) выделяют три модели кризисной интервенции:

модель равновесия (Каплан, 1965). Согласно этой модели, люди находятся в состоянии нарушенного психологического равновесия, поэтому им необходима помощь по возвращению в устойчивое состояние, при котором они смогут эффективно справляться с происходящими в их жизни проблемами;

когнитивную модель, которая раскрывается в работе Робертса (1995). Согласно этой модели проблемой являются ложные представления людей о событиях, сопровождающих кризис;

■ психосоциальную модель переходных стадий, связанную с концепцией

Эриксона (1965) о кризисах развития, возникающих на протяжении жизни.

Согласно этой модели, серьезные психологические и социальные изме

нения являются неотъемлемой частью человеческого развития.

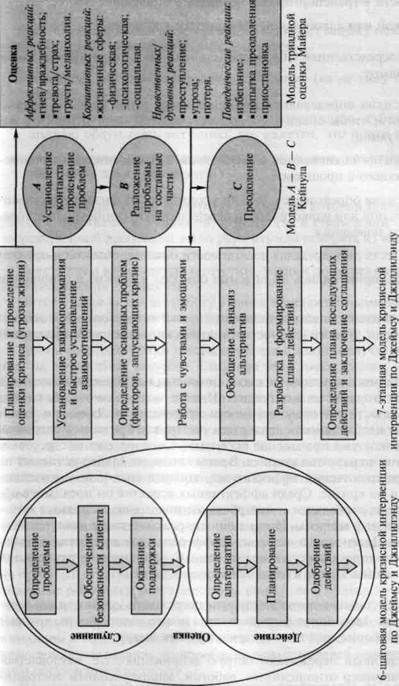

Модели интервенции показаны на рис. 5.2. Каждая имеет свои особенности. Кейнл предлагает модель А —В— С, которая прежде всего сфокусирована на внимании к клиенту в целях установления взаимопонимания, как это описывается в модели Робертса. Здесь подчеркивается быстрота реагирования, необходимая дли преодоления кризиса. В моделях Робертса, Джеймса и Джилли-лэнда указывается на важное значение мер по снижению риска острого кризиса и аффективных реакций, ведущих к суициду или другим экстремальным последствиям. Джеймс и Джиллилэнд подчеркивают, что оценка должна быть постоянной частью кризисной интервенции, так как эмоциональный фон клиента постоянно меняется. В модели диагностики Майера делается акцент на аффективных (эмоциональных) реакциях, поскольку сильные эмоциональные реакции являются значимым аспектом кризисной интервенции. Роберте подчеркивает первостепенное значение работы с эмоциями. Майер также показывает различие между когнитивными и поведенческими реакциями, что замечает и Роберте.

Роберте предполагает, что первые две стадии — психосоциальная оценка и диагностика риска — взаимосвязаны: их следует проводить таким образом, чтобы установились взаимопонимание и взаимоотношения. Обращение за помощью не обязательно означает наличие кризиса у того, кто обратился в социальную службу: в кризисе может находиться кто-то из членов семьи или друзей. Диагностика смертельного риска включает выявление:

■ необходимости в медицинском вмешательстве;

■ наличия у человека суицидальных намерений или желаний нанести вред самому себе;

■ наличия угрозы жизни со стороны другого человека;

■ наличия насильника или людей, внушающих угрозу и находящихся в непосредственной близости;

|

о

о

а?

о.

*

Я

О о г»

Т 5

о

* *

о" х

и

О о.

н

О о гч

О к

Я Ж

1)

со

а

и

Н I

«О I о

СО

&

. >;

^ о,

. <и

О ю

З о

Он

■ наличия опасности для ребенка;

■ необходимости в транспортировке человека в безопасное место;

■ наркотической или алкогольной зависимости у клиента.

Если нет непосредственной опасности, степень риска оценивается дательно. Например:

■ в случае насилия определяются применявшиеся ранее способы самс шиты для того, чтобы оценить способность жертвы защитить себя в стоящей ситуации;

■ в случае насилия оцениваются насильственное и криминальное повел ние нападающего в прошлом;

■ в случае насилия определяется, был ли у жертвы опыт физического на лия, алкогольной или наркотической передозировки, суицида или ауто... структивного поведения;

■ выясняется, есть ли в пределах досягаемости опасные объекты и оружие:

■ определяется, применялись ли опасные объекты и оружие в отношении жертвы;

■ выясняется, страдает ли жертва от тяжелой психической болезни, в особенности депрессии, тревоги или посттравматического стрессового расстройства.

Достигнуть взаимопонимания можно с помощью искреннего уважения и онимания тех, кто вовлечен в ситуацию. Иногда может помочь убеждение пиента в неразумности и непредсказуемости его поведения. Джеймс и Джил-«лэнд добавляют необходимость поддержки участников кризисной ситуации.

Третья стадия включает прояснение проблемы, т.е. определение стрессово-) события и процесса развития кризиса. В этом контексте Майер указывает на еобходимость разграничения аффективных, когнитивных и поведенческих;пектов реакции на кризис. Среди аффективных аспектов он предлагает об-ащать внимание на вербальное и невербальное поведение, используя инто-ации голоса клиента и вопросы. Интенсивность реакций также является важ-ым показателем. Диагностика включает дифференцирование гнева и враж-гбности, тревоги и страха, грусти и меланхолии. Среди когнитивных реакций 1айер считает важным выявить различия между чувствами:

■ угрозы, когда основные потребности или целостность личности находятся под угрозой. Здесь могут быть заложены новые возможности, которые в смягченной форме могут рассматриваться как вызов;

■ потери, когда люди переживают острую депривацию, т.е. неудовлетворенность, например отношениями, работой, эмоциональным состоянием. В этом случае происходит сравнение с опытом прошлого;

■ трансгрессии (преступлением, нарушением закона), когда нарушаются права человека, например происходят насилие, ограбление, дискриминация

или преступаются моральные нормы, например в случае измены супруга. Здесь наблюдается прямая связь с опытом настоящего.

или преступаются моральные нормы, например в случае измены супруга. Здесь наблюдается прямая связь с опытом настоящего.

Диагностика поведенческих реакций включает оценку механизмов преодоления. К механизмам преодоления относятся:

■ избегание, например регрессия, отрицание («я не могу поверить, что он умер»);

■ попытка преодоления, например рационализация, сублимация («я продолжаю обдумывать ситуацию, но, кажется, это плохо помогает»);

■ приостановка, например возвратное движение, компенсаторное поведение («я не знаю, что делать»).

Роберте вводит еще и четвертую стадию, на которой происходит активная работа с чувствами и эмоциями, потому что в стремлении справиться с непосредственной проблемой легко упустить или потерять из виду важность эмоционального компонента.

Вместе с тем возможность выпустить эмоции помогает освободить энергию для преодоления трудностей.

Пятая стадия включает работу с ранее приобретенными механизмами преодоления. На этом этапе Роберте рекомендует использование проблемно-ориентированных техник (см. гл. 8).

Грин и соавторы (2000) утверждают, что в данном случае работа основывается на личностных ресурсах. Согласно этой точке зрения, привлечение или «включение» клиентов как экспертов в интерпретацию их собственных ситуаций позволяет выявить и определить проблемные зоны, обозначить цели, используя вопросы о «чуде» и о «мечте» («если случится чудо или воплотится ваша мечта, то что это будет?») или шкалирование («представьте шкалу от 0 до 10, где вы находитесь сейчас, и где бы вам хотелось находиться?»).

Важно проанализировать совместно прошлые успехи и неудачи, причем необходимо особенно подчеркнуть и поощрить опыт успешного разрешения проблем.

На шестой стадии, по мнению Робертса, делается упор на когнитивном элементе восстановления жизненной активности. На данном этапе клиенты стремятся разобраться, почему стрессовое событие вызвало такую сильную негативную реакцию, обдумывают варианты преодоления кризиса, опираясь на прошлый опыт, и определяют возможность их применения в будущем. Социальные работники могут заострить внимание и подвергнуть критике нереалистичные и искаженные представления клиентов о событии. Следующее затем переопределение включает замену неадекватных представлений новым пониманием и более реалистичным восприятием. Клиентам может быть предложено домашнее задание по апробации новых моделей поведения с последующим обсуждением их опыта.

На завершающей стадии с клиентами заключается договоренность о дополнительных встречах в случае обострения проблем, а также обсуждаются вероятные стрессовые ситуации в будущем, такие как годовщина критического события.

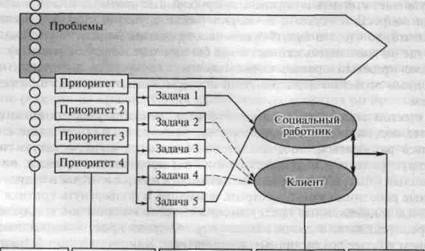

Задаче-центрированная модель: Рейд и Эпштейн

С помощью задаче-центрированной модели социальные работники решают проблемы, заявленные клиентами. Любая теория социальной работы должна, следовательно, раскрывать причины возникновения проблем, их суть и способы решения. Основной характеристикой данного подхода является краткосрочность, четкость временных границ, а целью — объединение усилий социального работника и клиента в прохождении определенных стандартных этапов, показанных на рис. 5.3. Систематичность планирования также эффективна и для ведения случая (координации помощи), когда различные специалисты должны объединяться и действовать на основе единых целей и практических методов (Рейд, 1996).

Задаче-центрированная модель связана с проблемами, которые:

■ понимают или признают клиенты;

■ поддаются решению с помощью действий, предпринимаемых вне контактов с социальными работниками;

■ можно ясно обозначить;

■ связаны с тем, что клиенты хотят изменить в своей жизни;

■ продиктованы стремлением самого клиента к изменению. По мнению Рейда (1992, 18— 19), необходимый для изменений уровень сотрудничества возникает только в том случае, если проблема осознается. Доэл и Марш (1992, 23) полагают, что здесь также могут рассматриваться те пробле-

|

Фильтрация проблем

Фильтрация проблем

Ранжирование проблем

Постановка задач, соответствующих основным проблемам

Подписание

соглашения/

контракта,

распределение

задач

Регулярная проверка

соглашения/ контракта

и отчетность

Рис. 5.3. Процесс работы по задаче-центрированной модели

мы, которые являются результатом решений официальных инстанций, например судебных учреждений.

мы, которые являются результатом решений официальных инстанций, например судебных учреждений.

Клиенты склонны обсуждать свои жизненные проблемы с теми, кто оценивает их так же, как и они. Однако не всегда окружающие соглашаются с тем, как человек интерпретирует ситуацию. Например, Джоан, молодая женщина, не могла найти работу и очень переживала из-за этого. С помощью социального работника был составлен план действий, направленных на главную цель — трудоустройство. Однако прежде чем завершить план, социальный работник посетил семью Джоан и обнаружил, что ее мать хотела, чтобы та оставалась дома и помогала ухаживать за престарелой бабушкой, живущей вместе с ними. Кроме того, отец Джоан считал, что работа в магазине непрестижна. Он хотел, чтобы его дочь училась в колледже навыкам офисной работы. Социальному работнику необходимо было в первую очередь обсудить разногласия, возникшие у членов семьи Джоан, и только затем продолжать совместный поиск работы.

Рейд определяет восемь категорий проблем, работа с которыми в рамках задаче-центрированной модели является эффективной (см. табл. 5.1).

Социальным работникам необходимо понять, как клиент обычно ведет себя в проблемной ситуации, что особенно важно для объяснения причин проблемы и поиска вариантов ее разрешения. Следует оценить направление и интенсивность желаний клиента. Одни желания взаимно подкрепляют, а другие противоречат друг другу. Эти стремления запускают действия, а система представлений клиента придает им форму и обусловливает способы реализации желаний. Например, в случае Джоан желание найти работу было достаточно сильным, и она обратилась за помощью к социальному работнику. Однако эабота, которую она считала для себя подходящей, — продавец в магазине, а акже ее нежелание тратить время на получение образования в колледже приели к необходимости сменить направление поисков работы. При этой ей было необязательно соглашаться с мнением отца. Убеждения Джоан можно формировать социально, и вполне возможно, что она станет искать более интересную и квалифицированную работу.

Убеждения определяют действия и поддаются изменению в процессе взаимодействия социального работника с клиентом и другими людьми. Как и в

Таблица 5.1. Проблемы, эффективно решаемые в рамках задаче-центрированной модели (по Рейду, 1978)

■Межличностный конфликт

■Неудовлетворенность социальными взаимоотношениями

■Трудности взаимодействия с официальными инстанциями

■Проблемы в ролевом поведении

■Проблемы в принятии решений

■Стрессовое реактивное состояние • Недостаток ресурсов

■ Другие психологические и поведенческие проблемы, подпадающие под общее

определение проблем в данной модели

когнитивной терапии, здесь существуют способы изменения убеждений клиента, называемые системой рычагов. К ним относятся:

■ точность, когда социальные работники помогают клиентам понять, насколько точны их убеждения;

■ охват, когда социальные работники помогают клиентам увидеть скрытый смысл или спектр убеждений, которые они считают ограниченными;

■ последовательность, когда социальный работник помогает убрать искажения, возникающие вследствие диссонанса между различными убеждениями.

В случае с Джоан социальный работник счел необходимым проверить, оценивает ли клиентка адекватно свою способность получить более высокую квалификацию, сравнив точки зрения отца и дочери. Кроме того, вместе с Джоан он проанализировал, насколько ограничится возможность найти более интересную работу, если клиентка откажется учиться дальше: она привыкнет к тому, что у нее есть постоянный доход, и нежелание идти в колледж только укрепится. Джоан и социальный работник обсудили также рассогласованность между ее стремлением к интересной деятельности (это следует из ее желания заниматься чем-то более интересным, чем домашний труд, а также из стремления к независимости) и вероятностью того, что низкоквалифицированная работа может быстро наскучить.

Убеждения и желания сопровождаются эмоциями. Страх или тревога возникают вследствие того, что клиенты считают свои желания нереализованными или теряют интерес к чему-либо. Неосознанная мотивация влияет на убеждения и стремления, но не может непосредственно обусловливать поведение Джоан, например, боялась навсегда остаться домохозяйкой и поэтому действовала слишком быстро и без особого успеха.

Действием называется поведение, продиктованное каким-либо намерением, поэтому необходимо прежде разобраться, что представляет собой намерение. Намерения складываются на основе взаимодействия убеждений, желаний и эмоций, а планы являются формой выражения намерений. Планирование означает анализ альтернативных вариантов, что происходит, как. правило, вне той ситуации, в которой предполагается действие. После того как план приведен в исполнение, субъект действия оценивает результат. Обычно действия соединяются в последовательность, и проблема может находиться в начале этой цепочки. Например, когда мой сын плохо себя ведет. я могу накричать на него, а потом чувствовать вину, потому что считаю, что кричать на ребенка нехорошо. Уместен ли крик в целях прекращения плохого поведения? Может быть, если ребенок слишком возбужден, ему необходим: напомнить о том, что нужно успокоиться. Но предположим, я проигнорировал его, и он продолжал вести себя плохо, привлекая тем самым к себе внимание. Отсутствие какой-либо реакции с моей стороны как решение проблемы неадекватного наказания не приведет ни к чему хорошему, так как этот план содержит неверный анализ проблемы, и ребенок, скорее всего., будет продолжать плохо себя вести, чтобы на него, в конце концов, обрати-

ли внимание. Лучшим вариантом решения проблемы неадекватного наказания (крика) является игра с ребенком, которая убедит его, что я могу уделить ему время.

ли внимание. Лучшим вариантом решения проблемы неадекватного наказания (крика) является игра с ребенком, которая убедит его, что я могу уделить ему время.

У клиентов могут быть не сформированы навыки, необходимые для действия в определенных обстоятельствах. Навыки можно приобрести путем их непосредственного формирования или в ситуациях, где они разовьются естественным образом. Для их развития используется стратегия небольших шагов, т.е. постепенное приобретение навыка.

Определенные социальные системы формируют убеждения клиентов и влияют на них. Кроме того, их обратная реакция на действия клиентов может искажать дальнейшие попытки. Окружающая клиентов среда имеет большое значение. Таким образом, последовательность действий может становиться последовательностью взаимодействий, когда одни действия побуждают другие по кругу или по спирали. Этот принцип заимствован из теории коммуникаций. Организации могут также создавать контекст действий, поскольку формируют «коллективные представления» об определенных типах людей. Например, учителя в школе могут придерживаться мнения, что дети, проживающие в определенных районах, особенно склонны к насилию. В свою очередь это влияет на то, что дети сами думают о себе, а также на то, как их воспринимают родители и другие лица. Далее, эти представления воздействуют на то, как члены данного сообщества будут вести себя по отношению друг к другу.

В задаче-центрированной модели стратегия интервенции имеет две цели:

■ помочь клиентам в решении проблем, которые их беспокоят;

■ создать опыт решения проблем, формирующий у клиентов способность к преодолению трудностей в будущем и открытость к помощи.

Социальный работник и клиент определяют целевые проблемы, затем клиент в конкретных условиях выполняет задачи, повторяет заново эти действия, а потом результат анализируется.

Обзор общих принципов задаче-центрированной модели показывает, что эта технология опирается на ряд психологических и социологических концепций. Из теории социального научения заимствованы метод активных действий, определение целей и задач, а также принцип повторения. Параллели с теорией коммуникаций заметны в акценте на последовательность взаимодействий. Большое значение, которое придается убеждениям, указывает на когнитивный характер модели. Имеется некоторое сходство и с системной теорией, поскольку подчеркивается влияние факторов среды и организационное воздействие. Также можно обнаружить некоторые сходства с психодинамической теорией, лежащей в основе кризисной интервенции, особенно в акценте на решении проблем, поскольку проблемно-ориентированный подход характерен для медицинской модели практики. В социальной работе решение проблем является аналогом лечению болезни в клинической практике (см. гл. 4).

Цель начальной оценки заключается не в том, чтобы, подобно психодинамической теории, изучить эмоциональные реакции клиентов или историю их жизни, а в том, чтобы определить:

■ условия совершения действий;

■ препятствия к действиям;

■ обстоятельства, которые нельзя изменить.

Клиентам, настроенным на дружелюбные, неофициальные и личностные отношения, можно посоветовать обратиться к другим формам терапии. В ситуациях, когда клиенты не могут сосредоточиться на определенных проблемах, больше подойдут структурированные методы, носящие объяснительный характер, например кризисная интервенция. Практика в рамках задаче-центри-рованной модели помогает в случаях, когда необходимы мероприятия по охране прав (например, при работе с родителями, которые жестоко обращаются с детьми), однако эту модель не следует применять для обеспечения защиты авторитарного характера, а также для социального контроля. В случае физической или психической болезни работа по задаче-центрированной модели может быть только частью интервенции. В то же время эта модель может использоваться в целях уменьшения тяжести социальных последствий болезни или инвалидности.

Детализация проблемы является первым шагом. На данной стадии социальный работник получает согласие клиента на проведение краткой оценки. Доэл и Марш (1992) метафорически сравнивают этот метод с чтением газеты. Вначале мы бросаем взгляд на передовицу, чтобы прочесть главные новости, затем смотрим на заголовки статей, выделяем основные детали историй (детали проблемы) и интересные цитаты (формулировка вопроса словами клиента). Необходимо обратить внимание на социальный контекст проблемы и реакции других людей. По Рейду (1978) этот процесс осуществляется с помощью ряда действий. К ним относятся:

■ определение потенциальных проблем, помощи клиентам в описании трудностей своими собственными словами. Социальный работник подводит итог и проверяет свое понимание проблемы;

■ достижение предварительного соглашения по пониманию главных проблем:

■ оспаривание тупиковой или нежелател

2015-03-27

2015-03-27 1083

1083