К. Левин

Для того чтобы понимать и предсказывать психологическое поведение, необходимо для каждого вида психического события (действия, эмоции, переживания и т. д.) определить ту кратковременную действующую целую ситуацию, которая представляет собой кратковременную структуру и состояние личности (Р) и психологического окружения (среды) — Е.В = РЕ. Каждый психологический факт должен занимать определенное положение в этом поле, и только такие факты производят динамические эффекты (являются причинами событий). Среда со всеми ее свойствами (направление, расстояния и т. д.) должна определяться не физически, а психобиологически, т. е. в соответствии с ее квазифизической, квазисоциальной и квазидуховной структурой.

Динамическую структуру личности и среды можно представить с помощью математических понятий. Связь между математическим представлением и его психодинамическим значением должна быть точной.

Прежде всего необходимо описать силы психологического поля и виды их действий, не рассматривая вопроса о том, приобрел ли предмет в некотором частном случае свою валентность в предварительном опыте или каким-нибудь другим путем.

|

|

|

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ, ГРАНИЦЫ, СИЛЫ ПОЛЯ, ВЕКТОРЫ, ВАЛЕНТНОСТИ И ЛОКОМОЦИИ

Первым предположением, которое следует сделать для понимания ребенка, является определение психологического положения, которое занимает рассматриваемый ребенок, и областей свободы его движений, т. е. областей, доступных ему, и областей, которые психологически существуют для ребенка, но не достижимы для него вследствие социальных характеристик ситуации (ограничений, накладываемых другими детьми, запрещения взрослых и т. п.) или вследствие ограничений его собственных социальных, физических и интеллектуальных возможностей и способностей. Независимо от того, является ли область свободы его движений большой или малой, она имеет решающее значение для целостного поведения ребенка.

Эти возможные и невозможные психодинамические движения (квазителесные, квазисоциальные, квазидуховные) можно охарактеризовать в каждой точке окружающей среды с помощью понятий топологии, которая является неколичественной дисциплиной о возможных видах связей между «пространствами» и их частями.

Основой для координации между математическими и психодинамическими понятиями и понятиями среды является координация топологического пути и психодинамического передвижения. Топологическое описание определяет, к каким точкам ведут различные пути и какие области этими путями пересекаются. Область, которую ребенок не может достичь, можно охарактеризовать с помощью барьера между этой областью и областью, соседней с ней. Барьер как динамическое понятие соответствует математическому понятию границы. Следует различать барьеры различной прочности.

|

|

|

Для того чтобы определить не только какие локомоции (пути) возможны, но и какие из этих возможных локомоции произойдут в данный момент, необходимо использовать понятие силы.

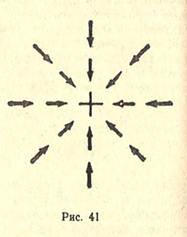

Сила определяется тремя свойствами: 1) направлением, 2) величиной, 3) точкой приложения. Первое и второе свойства представляются математическим понятием вектора. Точка приложения определяется на чертежах стрелкой (как это принято в физике).

Динамически сила точно коррелирует с психобиологическими локомоциями. Реальное передвижение должно происходить в каждом случае в соответствии с направлением и величиной результирующей одновременно действующих сил, и в любом случае передвижения существует результирующая сил в направлении этого передвижения.

Направление, которое сообщает детскому поведению валентность, чрезвычайно варьирует в соответствии с содержанием его желаний и потребностей. Тем не менее можно различить две большие группы валентностей в соответствии с типом первоначального поведения, которое они вызывают: положительные валентности (+), вызывающие приближение к объекту, и отрицательные (—), которые ведут к уходу или отступлению. < Действия в направлении валентности могут иметь форму неконтролируемого импульсивного поведения или направленной волевой активности; они могут быть «соответствующими» или «несоответствующими».

Те процессы, которые обычно создают впечатление особенно направленных, динамически обычно характеризуются отношением к положительной валентности.

Нужно различать движущие силы (которые связаны с положительной или отрицательной валентностью) и сдерживающие силы, которые связаны с барьерами.

То, что валентность связана с субъективной оценкой направления и что ей должна быть приписана направленная сила, определяющая поведение, можно понять из факта, что изменение положения привлекательного объекта ведет к изменению направления движений ребенка.

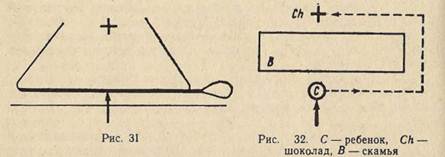

Чрезвычайно простой пример действия в направлении положительной валентности иллюстрируется на рис. 31.

Шестимесячный ребенок протягивает ручки, ножки и голову к погремушке или к ложке с кашей в соответствии с направлением вектора (V).

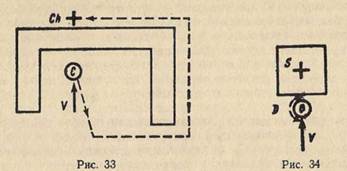

Направление сил поля играет важную роль в таком интеллектуальном поведении, которое должно иметь место при решении задач с обходным путем. Ребенок, вероятно, хочет получить кусочек шоколада, который находится по другую сторону скамьи (рис. 32). Трудность такой задачи заключается прежде всего не в длине обходного пути (D), а в том, что первоначальное направление соответствующего пути не согласуется с направлением вектора валентности. Обход является тем более трудным при прочих равных условиях, чем больше для ребенка создаваемая барьером необходимость проделывать обходной путь, начиная с направления, противоположного направлению валентности (рис. 33).

Аналогичной является ситуация, когда ребенок хочет снять кольцо с палки, которая стоит таким образом, что кольцо нельзя тащить прямо к себе, а сначала его нужно продвинуть вверх от себя. Те же самые факторы действуют и тогда, когда ребенок определенного возраста испытывает трудности при попытке сесть в кресло или на камень. Ребенок приближается к камню (S), обращаясь к нему лицом, для того же, чтобы сесть, он должен отвернуться, т. е. выполнить движение, противоположное направлению силы поля (рис. 34).

Когда ребенок находит решение такой задачи обходным путем, это происходит всегда вследствие переструктурирования поля. При этом восприятие целой ситуации таково, что путь к цели начинает выступать как единое целое. Первоначальная часть пути, которая объективно является все же движением от цели (например, рис. 33), психологически становится первой фазой общего движения к цели.

|

|

|

Насколько важен вопрос о направлении в этом случае, говорит тот факт, что никто не может решить задачу с обходным путем за счет увеличения величины валентности. Если же привлекательность слишком мала, это, конечно, неблагоприятно, так как ребенок не будет достаточно интересоваться делом. Но если мы будем продолжать увеличивать валентность, то сначала это облегчит решение задачи, но затем наоборот, сделает ее труднее. Увеличение привлекательности сделает для ребенка вдвойне трудным начало движения в направлении, противоположном силе поля. Вместо того чтобы выполнять задачу со всей энергией, ребенок начнет производить бессмысленные действия в направлении валентности.

И — самое главное — то относительное отстранение и внутреннее удаление от валентности, которое является здесь столь благоприятным для восприятия целой ситуации и, следовательно, для переструктурирования целого поля, которое проявляется в акте инсайта, происходит со значительно большими трудностями. По той же причине перспектива награды или наказания может помешать решению интеллектуальных задач.

У более старших детей с нормальным интеллектом не возникали трудности в предыдущих примерах с решением задач на обходные пути, так как они уже имели соответствующий опыт действий в таких или подобных ситуациях. Им не потребовалось специального интеллектуального акта для того, чтобы вместо пространственного решающим для движения стало функциональное направление.

Здесь можно отметить обстоятельство чрезвычайной важности: направление в психологическом поле не обязательно совпадает с физическим направлением, но прежде всего должно быть определено в психологических терминах. Различие между психобиологическим и физическим направлениями, по-видимому, более заметно у старших детей. Если ребенок идет за орудием или обращается за помощью к экспериментатору, это действие, даже если оно включает физическое движение в направлении, противоположном цели, означает не поворот от цели, а наоборот, движение к ней. Такое непрямое достижение цели редко встречается у маленьких детей. Это обусловлено более слабой функциональной дифференциацией окружающей среды и тем, что социальная структура еще не приобрела для них решающего значения, как это наблюдается у более старших детей.

|

|

|

В упомянутых случаях направление сил поля определяется объектами, которые вследствие расстояния, воспринимаемого зрительно или на слух, имеют определенное место в среде. В отношении новорожденных детей о таких точно направленных силах поля можно говорить только постольку, поскольку психологическая среда имеет достаточную структурность и прочность.

Направленное действие в ответ на некоторые формы тактильных стимулов могут наблюдаться очень рано. Прикосновение соски к щеке ребенка может вызвать поворот головы в соответствующем направлении.

У более старших детей (психологическое) отделение самого себя от валентности остается необходимым условием направленности действия на валентность. Довольно часто действие не приводит непосредственно к использованию объекта, но сила поля исчезает (или по крайней мере сильно ослабевает), как только объект попадает в сферу «владений» индивида. Пример из наших фильмов: десятимесячный ребенок, перед которым лежат две погремушки, не начинает играть, когда ему дают одну из них, а проявляет интерес только к той погремушке, которую не имеет. Тесная связь между направленными силами поля и отделением самого себя от целевого объекта может быть показана и для старших детей.

Для величины валентности решающее значение имеют внутренние факторы, особенно актуальное состояние потребностей ребенка. Кроме того, величина силы поля, исходящая от валентности, зависит от положения валентности относительно индивида и от наличия или отсутствия других валентностей.

Фаянс показала, что в некоторых случаях величина валентности увеличивается с ее явной близостью. Это выражается как в продолжительности, так и в интенсивности попыток к достижению цели.

Конечно, нельзя просто допустить, что психологическое расстояние соответствует физическому расстоянию. Во-первых, различие в видимом расстоянии значимо только в узких пределах ограниченной области в соответствии с небольшими размерами жизненного пространства ребенка, и эта область, как показала Фаянс, значительно меньше для годовалого ребенка, чем для трехлетнего. Точно так же, как видимая протяженность, перцептивного пространства увеличивается с возрастом, жизненное пространство ребенка также увеличивается и дифференцируется в динамических отношениях. Различие в расстоянии нельзя определить чисто физически потому, что область, в которой ребенок «почти» получает желаемый объект, имеет качественно особый характер. Эта «почти» ситуация должна быть отмечена особо, например, в отношении к переживанию успеха-неуспеха и не Может оцениваться просто как сокращение расстояния.

Наглядное несоответствие между физическим и психологическим расстоянием наблюдалось в группе четырехлетних детей, которые в меньшей степени оценивали ситуацию как объективную задачу, чем как социальное отношение с экспериментатором. Они просто ставились лицом к взрослому, который не давал им куклу. Характер и продолжительность попыток остаются для этих детей не зависящими от расстояния до валентности. Действительно, для социального движения к валентности (в виде экспериментатора) психологическое расстояние является одним и тем же в любом случае.

У более старших детей интеллектуальная оценка функциональных и частично социологических отношений (вероятно, в зависимости от силы других детей и взрослого) развивается настолько, что физическое расстояние в таких ситуациях играет обычно значительно меньшую роль.

С возрастом значение событий, определенных временным интервалом, возрастает. К психологической ситуации принадлежат не только те факты, которые воспринимаются актуально и присутствуют «объективно», но также и область прошлых и будущих событий. Осуждение или поощрение может долго хранить данный психологический факт для ребенка как присутствующий, а ожидаемое событие может иметь психологическую реальность до его появления.

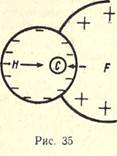

Как пример увеличения величины валентности в зависимости от временной близости можно отметить тот факт, что среди детей из домов для несовершеннолетних преступников, исправительных школ и других подобных учреждений нередко наблюдается тот факт, что они становятся особенно трудными как раз непосредственно перед своим освобождением. Мы отмечаем это парадоксальное поведение, так резко противоречащее их собственным интересам, особенно для индивидов, ранее хорошо проявивших себя. Главная причина этого состоит в следующем: для того, кто сначала вел себя здесь хорошо, желание свободы является важным мотивом его Обведения. Но сначала эта свобода является полувоображаемой целью, и, что более важно, хорошее поведение в исправительном доме есть путь, который в конце концов приведет к ней. Теперь, когда освобождение приближается, долгожданный, но до сих пор пока неопределенный мир свободы уже перед ним (рис. 35).

|

Граница исправительного дома приобретает вследствие этого во все более увеличивающейся степени характер заметного барьера (В), который отделяет юношу от его почти достигнутой цели. Отсюда исправительный дом приобретает ярко выраженную отрицательную валентность. Эмоциональные и недисциплинированные действия облегчаются из-за очень высокого уровня напряжения и из-за того, что юноша наполовину чувствует себя уже свободным. В топологически тождественной экспериментальной ситуации с подростками увеличение эффективности появилось в 85% случаев, когда сила поля в направлении цели позади барьера увеличивалась и тем самым возрастал общий уровень напряжения. Во многих случаях раздражительность детей может быть объяснена аналогичной структурой окружающей среды.

Эксперименты Фаянс показывают, что сдерживающие силы, связанные с барьером, увеличиваются, если увеличивается сила валентности позади барьера.

Рис. 36 Рис. 37

Рис. 36 Рис. 37

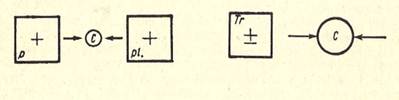

Конфликт психологически определяется как противодействие приблизительно равных сил поля. Для движущих сил имеются три основных случая конфликта.

1. Ребенок находится между двумя положительными валентностями (рис. 36). Он должен выбрать между пикником (Р) и игрой (pi) со своими товарищами. В таком типе конфликтной ситуации решение достигается обычно относительно просто. Как результат того, что после произведенного выбора цель часто кажется худшей, иногда происходило колебание.

2. Иногда ребенок сталкивался с объектом, который имеет одновременно положительную и отрицательную валентности (рис. 37). Например, он хочет влезть на дерево (Тг), но боится.

Такая констелляция сил играет важную роль в случаях, когда поощряется действие (например, выполнение школьного задания), которое ребенок не хочет выполнять.

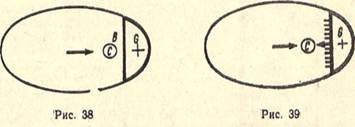

Конфликтные ситуации этого типа обычно развиваются скорее в экспериментах с обходным путем, в упомянутых выше экспериментах Фаянс или в других подобных ситуациях, в которых достижение цели преграждается барьером. Сначала ребенок (С) видит трудный путь через барьер (В) между ним собой и своей целью (G), который препятствует завершению в направлении сил поля (рис. 38).

Но после того как ребенок несколько раз натолкнулся на барьер и, может быть, ушибся или имел болезненный опыт неудачи, барьер сам приобретает отрицательную валентность (рис. 39).

Кроме положительного образуется отрицательный вектор, и мы получаем второй тип конфликтной ситуации. Отрицательный вектор обычно постепенно увеличивается и наконец становится сильнее, чем положительный. Соответственно, ребенок выходит из поля.

Это выход из поля (Aus-dem-Felde-Gehen) может быть физическим, когда ребенок отступает, отворачивается или уходит из комнаты или из определенного места, или он может происходить внутри поля, когда ребенок начинает играть или заниматься с самим собой или чем-нибудь еще. Нередко случается, например, при затруднении, когда ребенок совершает некоторые движения по направлению к цели, но в то же самое время мысленно занимается чем-то еще. В таких случаях телесный акт имеет характер более или менее устоявшейся жестикуляции.

В таких ситуациях уход сначала почти всегда является только временным. Ребенок отворачивается только для того, чтобы повернуться для другой попытки преодолеть барьер. Окончательный уход обычно наступает только после некоторых временных уходов, продолжительность которых нарастает, пока, наконец, ребенок уже не возвращается в ситуацию задачи.

Необычная настойчивость в таких случаях вовсе не является показателем активности. Напротив, активные дети обычно выходят из поля раньше, чем пассивные дети. Не продолжительность, а характер попыток — вот что является существенным показателем активности. К этому имеет отношение тот факт, что в определенных обстоятельствах отдельные действия в такой конфликт ной ситуации являются более продолжительными у детей, чем у юношей, хотя в общем продолжительность единиц деятельности увеличивается с возрастом ребенка.

|

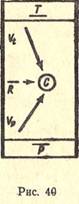

3. Третий тип конфликтной ситуации имеет место тогда, когда ребенок находится между двумя отрицательными валентностями, например когда пытаются с помощью угрозы наказания (Р) побудить ребенка делать задачу (Т), которую он не хочет делать (рис. 40). Имеется существенное различие между этой

ситуацией и конфликтной ситуацией первого типа. Это становится ясным, если представить общее распределение сил в силовом поле.

2015-03-20

2015-03-20 758

758