Общее количество жидкости, которое подает насос при непрерывной работе за единицу времени, называется его подачей. На нефтедобывающих предприятиях подачу штанговых насосов подсчитывают за сутки и обычно выражают в массовых единицах (т/сут).

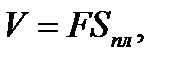

За один двойной ход плунжера (двойным ходом считается движение плунжера вниз и вверх) насос подает объем жидкости, равный объему цилиндра, описываемому плунжером:

(169)

(169)

где F—площадь сечения плунжера; Sпл—длина хода плунжера.

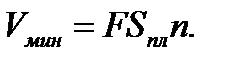

Если обозначить число ходов плунжера в минуту через n, то подача насоса в объемных единицах будет

(170)

(170)

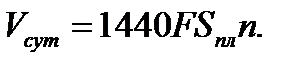

Чтобы получить подачу насоса за сутки, эту величину надо умножить на число минут в сутках, т. е. 60*24== 1440:

(171)

(171)

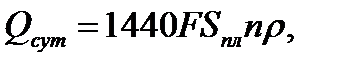

Подача насоса в массовых единицах можно определить, если известна плотность ρ откачиваемой жидкости:

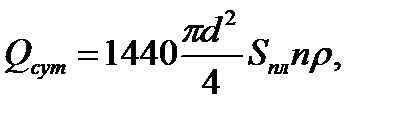

(172)

(172)

или

(173)

(173)

где Qсут—подача насоса, т/сут; d—диаметр плунжера, м; Sпл— длина хода плунжера, м; n—число качаний балансира в минуту; ρ — плотность жидкости, т/м3.

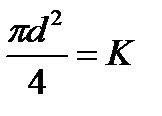

Если принять, что 1400  , то формула (173) примет вид:

, то формула (173) примет вид:

|

|

|

(174)

(174)

Значения К для плунжеров различных диаметров приведены в табл. 11.

Подача штангового насоса, подсчитанная по формулам (173) и (174), называется теоретической. Она показывает, какое количество жидкости может подавать насос при условии равенства длины хода плунжера насоса и точки подвеса штанг, полного заполнения цилиндра насоса при ходе вверх и при отсутствии утечек жидкости в насосе и подъемных трубах.

Фактическая подача насоса почти всегда меньше теоретической, и лишь в тех случаях, когда скважина фонтирует через насос, его подача может оказаться равной или большей, чем теоретическая.

Отношение фактической подачи насоса к теоретической называется коэффициентом подачи насоса. Эта величина характеризует работу насоса в скважине и учитывает все факторы, снижающие его производительность.

Коэффициент подачи насоса и его фактическая подача зависят от следующих факторов.

1. Влияние газа. Отрицательное влияние газа на работу штангового насоса выражается в том, что газ, заполняя часть объема цилиндра насоса, уменьшает его наполнение жидкостью.

Степень отрицательного влияния свободного газа зависит от его содержания в откачиваемой жидкости, а также от объема пространства, образующегося между нагнетательным и всасывающим клапанами насоса при нижнем положении плунжера. Это пространство, называемое вредным, имеется во всех штанговых насосах.

Отношение объема жидкости, фактически поступающей в насос, к объему цилиндра при верхнем положении плунжера называют коэффициентом наполнения насоса.

Когда плунжер завершает ход вниз, газ и нефть, заполняющие вредное пространство, находятся под давлением столба жидкости в подъемных трубах; при этом объем свободного газа вследствие его сжатия и частичного растворения в нефти сокращается.

|

|

|

При ходе плунжера вверх пространство цилиндра изолируется от полости подъемных труб нагнетательным клапаном, в результате чего давление в нем снижается и становится равным гидростатическому напору столба жидкости, находящегося за трубами над насосом. В начальный момент подъема плунжера газ, находящийся но вредном пространстве, расширяется и, занимая часть объема цилиндра, уменьшает его наполнение жидкостью, которая начинает поступать в насос несколько позже, после открытия приемного клапана.

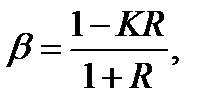

Коэффициент наполнения в зависимости от количества газа, поступающею в насос, и объема вредного пространства можно выразить формулой

(175)

(175)

где R=Vг/Vп объемное соотношение газа и нефти, постоянно поступающих в насос при давлении погружения; K=Vвр/Vs—отношение объема «вредного» пространства насоса к объему цилиндра при верхнем положении плунжера.

Из уравнения (175) следует, что коэффициент наполнения тем больше, чем меньше K=Vвр/Vs, т.е. чем меньше объём вредного пространства и чем больше длина хода плунжера; коэффициент наполнения насоса тем больше, чем меньше объем поступающего в насос газа. Это значит, что с вредным влиянием газа можно бороться: 1) уменьшая объем «вредного» пространства, что достигается обычно установкой нагнетательного клапана в нижней части плунжера; 2) увеличивая длину хода плунжера; 3) увеличивая глубину погружения насоса ниже динамического уровня жидкости; при этом увеличивается давление на приеме насоса и уменьшается объем газа, поступающего в насос; 4) устанавливая на приеме насоса специальные приспособления (газовые якори) для частичного отвода газа от насоса в межтрубное пространство.

2. Утечки жидкости через насос. С течением времени рабочие поверхности плунжера, цилиндра и клапанов насоса изнашиваются, в результате чего увеличиваются зазоры между ними и возрастают утечки жидкости. Износ этих деталей особенно интенсивен в скважинах, продукции которых содержат песок, а также при наличии в откачиваемой жидкости коррозионной пластовой воды и сернистых газов.

При работе насос испытывает давление в несколько мегапаскалей (кгс/см2), создаваемое силой тяжести столба жидкости в подъемных трубах. При таком давлении объем жидкости, перетекающей через зазоры между плунжером и цилиндром насоса, может быть значительным. Эта жидкость, заполняя часть освобождаемого плунжером объема цилиндра, уменьшает степень его заполнения свежей жидкостью, поступающей из скважины.

Для предотвращения утечек жидкости через зазор между цилиндром и плунжером необходима тщательная пригонка плунжера к внутренней поверхности цилиндра насоса. Чем больше глубина скважины, тем более тщательной должна быть пригонка плунжера, так как с увеличением глубины скважины и соответственно глубины спуска насоса возрастает давление на плунжер, обусловливающее увеличение утечек жидкости. Однако очень сильное уменьшение зазора, т. е. тугая пригонка плунжера, не всегда приемлемо, потому что могут возникнуть сопротивления трению в цилиндре и это может привести к заклиниванию плунжера, выходу насоса из строя, а также к обрыву насосных штанг.

Степень пригонки плунжера к цилиндру выбирают в зависимости от условий эксплуатации скважины.

В зависимости от температуры откачиваемой жидкости металлические части насоса изменяются в объеме. При высокой температуре стальной плунжер расширяется больше, чем чугунные втулки рабочего цилиндра. Поэтому при откачке холодной нефти возможна тугая пригонка плунжера к цилиндру насоса, а при откачке горячей нефти—слабая.

|

|

|

Степень пригонки зависит также от вязкости откачиваемой нефти. Масляные нефти содержат достаточное количество смазывающих веществ, которые уменьшают трение между плунжером и рабочей поверхностью. Следовательно, при откачке масляных нефтей допускается применение насосов с тугой пригонкой плунжера, а для откачки легких бензинистых нефтей рекомендуется применять насосы с более свободной пригонкой, а лучше с плунжерами, на поверхности которых нарезаны канавки.

3. Негерметичность подъемных труб. Снижение коэффициента подачи насоса может происходить также вследствие утечек жидкости в колонне подъемных труб. Причиной этих утечек являются плохое свинчивание муфтовых соединений труб, загрязнение резьб, дефекты в резьбе или трещины в стенках труб. Негерметичность труб может привести к полному прекращению подачи жидкости насосом на поверхность.

Поэтому при спуске насосно-компрессорных труб в скважину следует внимательно следить за качеством их свинчивания, состоянием резьбы и наружной поверхности.

4. Число качаний и длина хода плунжера. Формула, по которой подсчитывается теоретическая подача насоса, показывает, что с увеличением числа качаний подача насоса возрастает. В действительности же с увеличением числа качаний подача насоса возрастает лишь до определенного предела. Это происходит потому, что при большом числе качаний скорость перемещения плунжера увеличивается и жидкость, поступающая в насос, не успевает заполнять освобождающийся объем цилиндра.

Недостаточное заполнение цилиндра не только снижает коэффициент подачи насоса, но и отрицательно влияет на работу всей установки, так как движение плунжера вниз сопровождается его ударами о жидкость, что вызывает сотрясение колонны штанг и неравномерную нагрузку на механизм станка-качалки. Такие явления особенно часто наблюдаются при небольшом погружении насоса в жидкость.

Поэтому чрезмерное увеличение числа ходов плунжера не рекомендуется, и предельным считается число качаний, равное 15— 18 в минуту. Целесообразнее увеличивать подачу насоса путем удлинения хода плунжера при меньшем числе его ходов, что улучшает условия работы всей глубиннонасосной установки.

|

|

|

5. Несоответствие длин хода плунжера и сальникового штока. При подсчете подачи штангового насоса длину хода плунжера принимают равной расстоянию перемещения точки подвеса сальникового штока, замеренному на поверхности. В действительности длина хода плунжера в цилиндре бывает меньше расстояния перемещения сальникового штока вследствие периодического растяжения колонны насосных штанг при ходе вверх и сокращения ее длины при ходе вниз. Колонна насосных труб претерпевает аналогичные упругие деформации. Объясняется это переменой нагрузок, воспринимаемых насосными штангами и трубами.

Потеря длины хода плунжера возрастает по мере увеличения глубины подвески насоса, что иногда существенно отражается на значении коэффициента наполнения насоса и коэффициента подачи.

Истинную длину хода плунжера по замеренной на поверхности длине хода сальникового штока легко определить, если известна общая нагрузка в штанги. Методика такого определения дана ниже.

Влияние перечисленных выше факторов на фактическую подачу штангового насоса в сумме может быть весьма значительным, и коэффициент подачи насоса может изменяться в широких пределах—от 1,0 и выше до 0,1 и ниже.

Когда коэффициент подачи насоса больше единицы, это означает, что скважина фонтанирует через насос.

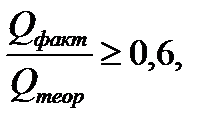

Работа штанговой насосной установки считается удовлетворительной, если имеет место неравенство

(176)

(176)

т. е. установка работает с коэффициентом подачи не менее 0,6.

2015-03-20

2015-03-20 4282

4282