Сердечные шумы – сложное биоакустическое явление. Динамика сердечных шумов свидетельствует: а) о функциональных нарушениях (краткосрочные быстропреходящие шумы); б) о морфологических изменениях в клапанах (стойкие шумы). Если имеется уменьшение просвета сосуда, то происходит турбулентный ток крови выше места сужения, который вызывает колебания сосудистой стенки. Чем больше степень сужения и скорость кровотока, тем интенсивнее шум (но при очень большой степени сужения шум ослабевает). Турбулентное движение крови возникает и при переходе ее из узкой части сосуда в расширенную.

Наиболее частой причиной возникновения органического шума являются пороки сердца. По времени появления шума в период систолы или диастолы различают систолический и диастолический шумы. Систолический шум возникает в тех случаях, когда во время систолы кровь, перемещаясь из одного отдела сердца в другой или из сердца в крупные сосуды, встречает на своем пути сужение. Систолический шум изгнания (при аортальном стенозе, гипертрофической кардиомиопатии, стенозе легочного ствола) происходит вследствие сужения устья сосудов (аорты, легочной артерии), а систолический шум регургитации (при недостаточности митрального либо трикуспидального клапанов) – за счет возвращения крови в соответствующие предсердия через узкую щель (неполное смыкание створок измененного митрального и трикуспидального клапанов). Диастолический шум возникает при митральном и трикуспидальном стенозе вследствие перехода крови во время диастолы соответственно через суженное левое либо правое атриовентрикулярные отверстия, а при недостаточности клапанов аорты или легочного ствола – за счет обратного кровотока из сосудов в желудочки через узкую щель (неполное смыкание створок измененного аортального и пульмонального клапанов).

|

|

|

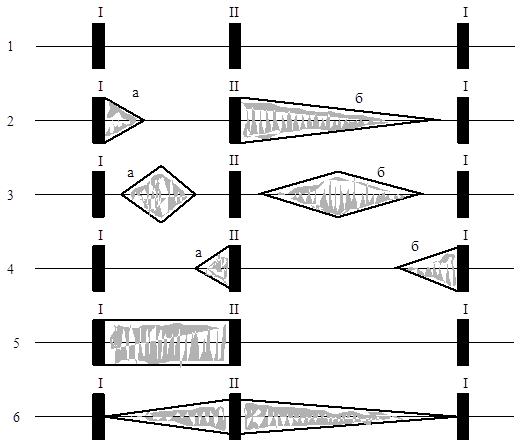

Рис. 5.34. Графическое изображение сердечных шумов

Примечание:

· 1 – норма;

· 2а – протосистолический шум (митральная недостаточность);

· 2б – протодиастолический шум (аортальная недостаточность);

· 3а – мезосистолический шум (аортальный стеноз);

· 3б – мезодиастолический шум (митральный стеноз);

· 4а – телесистолический шум (митральная недостаточность);

· 4б – пресистолический (теледиастолический) шум (митральный стеноз);

· 5 – пансистолический (голосистолический) шум (дефект межжелудочковой перегородки, митральная недостаточность);

· 6 – систоло-диастолический шум (открытый боталлов проток).

Дифференциация сердечных шумов:

n систолические шумы лучше выслушиваются в положении лежа (облегчается ток крови из желудочков и возрастает скорость кровотока). Диастолические шумы лучше выслушиваются в вертикальном положении больного (облегчается кровоток в желудочки из предсердий или сосудов и возрастает его скорость.

|

|

|

n наличие одновременно систолического и диастолического шумов над одним из клапанов свидетельствует о комбинированном его поражении (о существовании и недостаточности клапана, и стеноза отверстия).

n если в разных точках выслушивается шум в одной фазе сердечной деятельности, необходимо решить вопрос – поражен один клапан или два. Для этого перемещается стетоскоп по линии, соединяющей клапаны, над которыми выслушивается шум. Если шум прерывается или резко ослабевает, а затем вновь усиливается, то имеется поражение двух клапанов.

n для разграничения шумов учитывают также характер их проведения: систолический шум при митральной недостаточности проводится в подмышечную область, а систолический шум при аортальном стенозе – на сонные артерии.

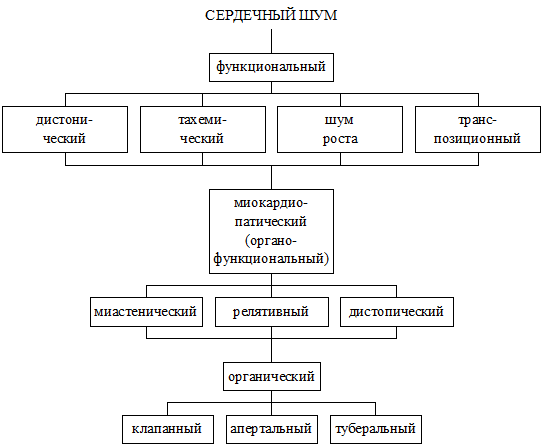

Рис. 5.35. Классификация сердечных шумов

Характеристика отдельных шумов сердца:

n дистонический: при изменении тонуса папиллярных мышц;

n тахемический: при увеличении скорости кровотока;

n роста: при быстром росте тканей сердца у подростков;

n транспозиционный: при смещении сердца и перегибах крупных сосудов;

n миастенический: при воспалительно-дегенеративных поражениях миокарда папиллярных мышц;

n релятивный: при чрезмерном растяжении полостей сердца (относительных недостаточностях клапанов);

n дистопический: при нарушении топографических отношений сердца вследствие изменений его отделов;

n клапанный: при поражении клапанного аппарата сердца (створок, отверстий, сухожильных нитей, разрыва папиллярных мышц);

n апертальный: при патологических сообщениях между полостями и крупными сосудами;

n туберальный: при склеротических неровностях в аорте;

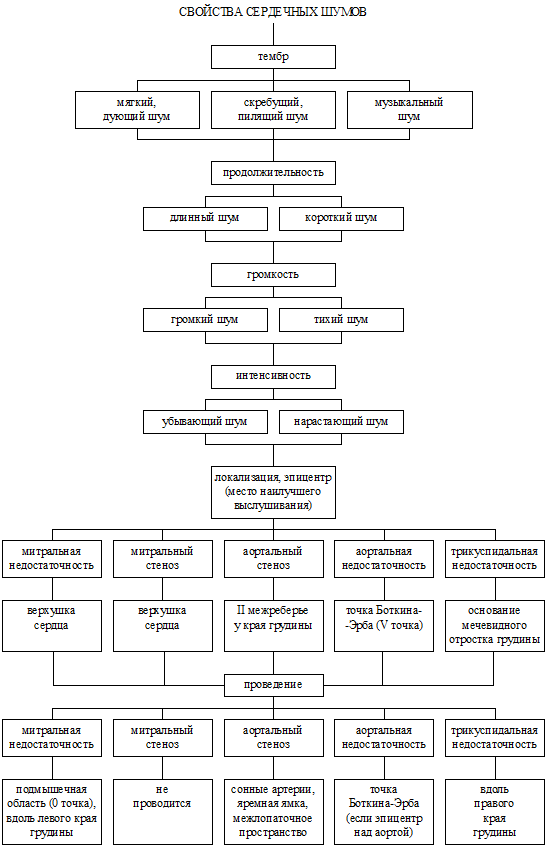

Рис. 5.36. Основные свойства органических сердечных шумов

Таблица 5.10

2015-04-17

2015-04-17 510

510