Величина клиренса креатинина (клубочковой фильтрации) четко соответствует уровню сывороточного креатинина. На практике проба Реберга-Тареева может быть заменена определением уровня креатинина в крови. Длительная клубочковая гиперфильтрация приводит к истощению фильтрационных резервов почек (почечного функционального резерва).

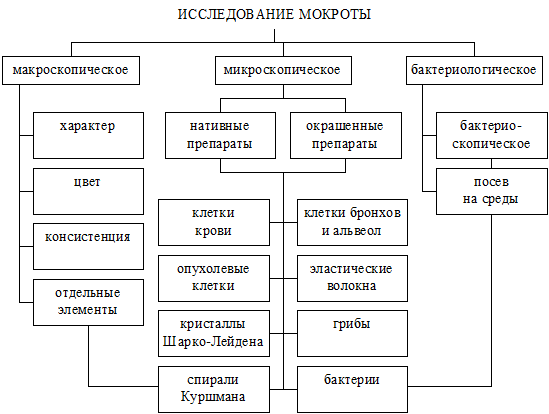

Рис. 7.18. Принципы лабораторного исследования мокроты

Забор мокроты производят в утренние часы после полоскания рта. Для обнаружения микобактерий туберкулеза мокроту собирают в течение суток. Изучение мокроты начинают с ее осмотра, сначала в прозрачной банке, а затем в чашке Петри на черном и белом фоне.

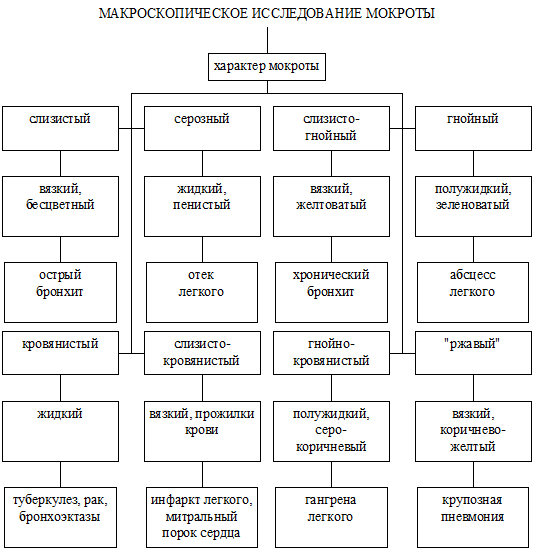

Рис. 7.19. Характеристика макроскопического исследования мокроты

При стоянии мокрота расслаивается. Для хронических нагноительных процессов характерна трехслойная мокрота: верхний слой - слизисто-гнойный, средний - серозный, нижний - гнойный. В мокроте макроскопически могут быть обнаружены сгустки фибрина (беловато-розовые разветвленные образования), спирали Куршмана (плотные извитые белые нити), пробки Дитриха (зеленовато-желтые комочки, состоящие из эластических волокон и жиров со зловонным запахом), зерна извести, друзы актиномицетов (в виде зернышек, напоминающих манную крупу), некротизированные кусочки ткани легкого.

Рис. 7.20. Характеристика микроскопического исследования мокроты

Микроскопия окрашенных препаратов (чаще по Романовскому-Гимзе) производится с целью изучения микробной флоры мокроты и некоторых ее клеток (эозинофилов, клеток злокачественных опухолей и пр.). Для поисков микобактерий туберкулеза выполняют окраску по Цилю-Нильсену или Граму.

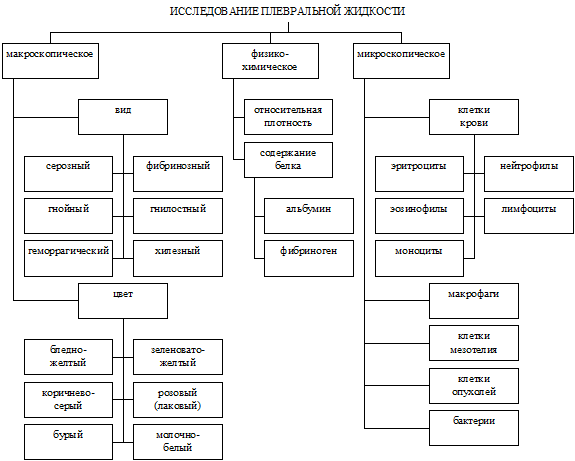

Рис. 7.21. Принципы лабораторного исследования плевральной жидкости

Исследование плевральной жидкости проводят с целью: 1) определения ее характера (транссудат, экссудат, гной, кровь, лимфа); 2) изучения клеточного состава; 3) выявления инфекционного возбудителя и определения его чувствительности к антибиотикам. Гнилостный экссудат обладает зловонным запахом, что обусловлено распадом белка, производимым ферментами анаэробной флоры. По консистенции транссудат всегда жидкий, а гнойный экссудат чаще густой, иногда сливкообразный и даже пюреобразный.

Таблица 7.4

2015-04-17

2015-04-17 648

648