Лимфаденопатия - увеличение лимфатических узлов при инфекционных, системных неопухолевых и онкологических заболеваниях или местных воспалительных процессах. При воспалительном процессе в орофациальной области могут увеличиваться поднижнечелюстные, паротидные, язычные, предгортанные, а также поверхностные (позже и глубокие шейные) лимфатические узлы.

Реактивная гиперплазия лимфатических узлов - гиперплазия лимфоидной ткани лимфатических узлов при иммунном ответе. Развивается в лимфатических узлах, дренирующих воспалительный очаг, при этом они увеличиваются в размерах до 2 см и более, имеют мягкоэластическую консистенцию. Виды реактивной гиперплазии: фолликулярная гиперплазия (В-зон), паракортикальная гиперплазия (Т-зон), синусно-гистиоцитарная гиперплазия (реактивный гистиоцитоз синусов). В практике стоматологов чаще встречаются регионарные формы гиперплазии шейных лимфатических узлов и воспалительные поражения последних при наличии инфекционного процесса в полости рта, зубочелюстной системе, органах и мягких тканях шеи.

Особые клинико-морфологические варианты лим- фаденопатий/гиперплазий: болезнь Кастлемена (morbus Castleman, ангиофолликулярная гиперплазия), болезнь Росаи-Дорфмана (гистиоцитоз синусов с массивной лимфаденопатией); дерматопатиче-

ская лимфаденопатия (дерматопатический лимфаденит).

Клинико-морфологическая классификация лимфаденитов: острый лимфаденит, аденофлегмона; некротический лимфаденит Кикучи-Фуджимото; хронический лимфаденит (неспецифический и специфический), лимфаденит/лимфаденопатия при вирусных, бактериальных, микотических и протозойных инфекциях.

Внедрение в лимфатический узел гноеродных микроорганизмов может вызвать гнойное расплавление ткани узла с вовлечением в процесс перинодулярной клетчатки (аденофлегмона). Понятие «хронический лимфаденит» до настоящего времени четко не определено. Полагают, что его микроскопическими проявлениями служат прежде всего атрофия лимфоидной ткани и склероз.

Поражение шейных лимфатических узлов при туберкулезе является следствием лимфогенной диссеминации микобактерий из элементов первичного легочного туберкулезного комплекса или гематогенной диссеминации (при гематогенном туберкулезе).

Поражение шейных лимфатических узлов при сифилисе, если первичный шанкр локализуется на слизистой оболочке рта или губах, характерно для поднижнечелюстных лимфатических узлов. Типичные морфологические проявления сифилитического лимфаденита - васкулиты и диффузная инфильтрация всех зон лимфатического узла

плазмоцитами, гиперплазия лимфоидных фолликулов с уменьшением числа лимфоцитов в паракортикальной зоне, синусный гистиоцитоз, появление в мякотных тяжах эпителиоидных клеток и клеток Пирогова-Лангханса.

Болезнь кошачьей царапины (фелиноз), вызываемая бактерией рода Bartonella, характеризуется гиперплазией фолликулов и пролиферацией моноцитоидных В-клеток. В дальнейшем в скоплениях этих клеток обычно вблизи герминативного центра или субкапсулярного синуса появляются мелкие очаги некроза, в которых накапливаются нейтрофильные гранулоциты, которые затем распадаются. Эти участки увеличиваются в размерах, количество лейкоцитов возрастает, вокруг очагов накапливаются гистиоциты. Это приводит к формированию характерной картины абсцедирующего гранулематоза.

Лимфаденопатия при ВИЧ-инфекции (см. гл. 7, 19). В начале заболевания за счет фолликулярнопаракортикальной гиперплазии происходит увеличение всех групп лимфатических узлов (генерализованная лимфаденопатия как проявление гиперпластической стадии изменений лимфоидной ткани). При морфологическом исследовании выявляются истончение или деструкция мантии лимфоидных фолликулов; последняя выглядит как бы «изъеденной молью» (из-за очагового исчезновения лимфоцитов), возможны также увеличение числа плазматических клеток в ткани лимфатического узла, пролиферация и набухание эндотелия сосудов. В финале ВИЧ-инфекции (стадия СПИД) наблюдается атрофия лимфатических узлов (инволютивная стадия изменений лимфоидной ткани). При прогрессировании ВИЧ-инфекции происходит уменьшение числа фолликулов и истончение паракортикальной зоны за счет снижения уровня лимфоцитов. Между фолликулами возрастает количество бластных форм лимфоидных клеток, плазматических клеток и макрофагов. Характерны развитие гистиоцитоза синусов и обнажение ретикулярной стромы. Нередко развивается диффузный фиброз.

Поражение шейных лимфатических узлов при саркоидозе (болезнь Бенье-Бека-Шауманна) чаще следует за поражением лимфатических узлов средостения. Макроскопически они увеличены, плотной консистенции. Микроскопически выявляются типичные для саркоидоза эпителиоидно-клеточные гранулемы с четкими «штамповаными» границами. Саркоидные гранулемы содержат единичные гигантские многоядерные клетки Пирогова- Лангханса и никогда не подвергаются казеозному некрозу. В ходе развития болезни происходит фиброзная трансформация гранулем и параллельное образование новых саркоидных гранулем. Изменения лимфатических узлов по типу саркоидоза («саркоидная реакция») могут наблюдаться при системных болезнях соединительной ткани и других иммунопатологических состояниях, в узлах, регио-

нарных к очагу хронического воспаления, опухоли любого гистогенеза.

Опухолевые поражения лимфатических узлов Лимфомы - злокачественные новообразования, развивающиеся из лимфоцитов, их предшественников и производных (см. гл. 12). Диагноз лимфомы устанавливают при морфологическом исследовании опухоли с обязательным иммунофенотипированием (определением молекулярной структуры клеток с помощью проточной цитофлюорометрии и иммуногистохимии). Существенную информацию несут цитогенетическое, молекулярно-генетическое, молекулярно-биологическое исследования, позволяющие определить клональный характер опухоли, выявить маркерные мутации (и их продукты) в опухолевом клоне. В качестве примера ниже дана краткая характеристика основных типов лимфом.

Неходжкинские лимфомы. Опухоли из предшественников В- и Т-клеток (лимфобластные лимфо- мы/лейкозы). Среди лимфом преобладают пре-Тклеточные, среди лейкозов - пре-В-клеточные. Большинство лимфом этого типа локализуются в средостении. Возможно первичное поражение лимфатических узлов шеи, а также миндалин. Лимфобластные лимфомы (независимо от фенотипа) склонны к быстрой лейкемизации с поражением костного мозга, лимфоидных и нелимфоидных органов.

Опухоль из периферических В-клеток (лимфома из малых лимфоцитов/хронический лимфолейкоз) - одна из самых «доброкачественных» лимфом, но встречается ее трансформация в В-клеточные опухоли с более агрессивным течением. Опухолевая ткань представлена малыми лимфоцитами с грубодисперсным хроматином. Имеется примесь более крупных клеток, часть из них содержит центральное ядрышко (пролимфоциты). Последние местами образуют скопления - «пролиферативные центры». Диагностическое значение имеет коэкспрессия CD5 и CD23 при иммуногистохимическом исследовании.

Лимфоплазмоцитарная лимфома (иммуноцитома) - опухоль, состоящая из малых лимфоцитов, плазмоцитоидных лимфоцитов и плазмоцитов. В лимфатических узлах опухоль обычно растет между фолликулами, не повреждая синусы. Клинически иммуноцитома соответствует макроглобулинемии Вальденстрема (моноклональный IgM в крови). Иммунофенотип: В-клеточных антигенов нет, имеются цитоплазматические иммуноглобулины (Ig), экспрессия CD5 и CD10 отсутствует.

Плазмоклеточная миелома (плазмоцитома). Опухоль состоит из клеток, напоминающих зрелые или незрелые плазматические клетки, диффузно поражает костный мозг или формирует очаги (нередко множественные) в костях. Опухолевые клетки пролиферируют медленно. Чаще поражаются плоские кости черепа и ребер, позвоночник, трубчатые кости - плечевая и бедренная. В крови накапливаются

продукты синтеза опухолевых клеток - парапротеины (чаще IgG и IgA, их легкие и тяжелые цепи). В моче определяется белок Бенс-Джонса (парапротеины), накопление которого приводит к развитию миеломной нефропатии. Осложнения миеломной болезни: патологические переломы костей (в том числе челюстей), вторичный амилоидоз (AL-амилоидоз), хроническая почечная недостаточность (миеломная нефропатия), вторичный иммунодефицитный синдром и связанные с ним инфекционные осложнения.

Плазмоцитома - локальная опухолевая пролиферация моноклоновых плазматических клеток в единственном очаге. Солитарная плазмоцитома отличается значительно более благоприятным прогнозом, чем множественная миелома, но высок риск ее диссеминации.

Нодальные лимфомы маргинальной зоны (нодальный аналог лимфом маргинальной зоны MALT-типа). Опухоль представлена разнообразными клетками - центроцитоидными и моноцитоидными В-лимфоцитами, малыми лимфоцитами и плазматическими клетками. Встречаются отдельные крупные клетки типа центроили иммунобластов. В лимфатических узлах разрастания опухоли часто располагаются вокруг фолликулов и синусоидов. Иммунофенотип: опухолевые клетки содержат поверхностные Ig, В-клеточные антигены, отсутствует экспрессия CD5, CD10 и CD23.

Фолликулярная лимфома происходит из клеток фолликулярного центра, представлена смесью центроцитов и центробластов в различных пропорциях. Митозы обычно немногочисленны. Тип роста нодулярный (фолликулярный) или диффузный. Фолликулы, как правило, сопоставимых размеров, не сливаются друг с другом. Иммунофенотип: клетки содержат поверхностные Ig, имеются В-клеточные антигены, в том числе маркеры фолликулярной дифференцировки - CD10 и bcl-2, нет CD5. При фолликулярном росте экспрессия bcl-2 позволяет доказать опухолевый характер фолликулов [резуль- тат транслокации t (14;18)].

Лимфома из клеток мантии. Опухоль состоит из клеток мелких и средних размеров. Хроматин в ядре нежнее, чем у зрелых лимфоцитов. Ядра неправильной формы, цитоплазма в виде небольшого светлого ободка. Опухоль растет диффузно с вовлечением мантийных зон фолликулов. Характеризуется высокоагрессивным течением. Диагностическое значение имеет коэкспрессия CD5 и циклина D1 при иммуногистохимическом исследовании.

Диффузная крупноклеточная В-клеточная лимфома. Опухоль состоит из крупных клеток, имеющих структуру иммуноили центробластов. Характеризуется агрессивным течением. Иммунофенотип: экспрессированы В-клеточные антигены.

Лимфома Беркитта. Опухоль развивается в лимфатических узлах, реже - экстранодально, мо-

жет первично поражать кости челюстей. Опухолевые клетки мономорфны, тесно расположены, с округлыми ядрами, многочисленными (до 5) ядрышками, относительно широкой базофильной цитоплазмой. Типична картина «звездного неба», которая создается многочисленными макрофагами с обильной цитоплазмой, находящимися среди опухолевых клеток. Высока митотическая активность, одновременно наблюдаются признаки апоптоза опухолевых клеток. Опухоль очень агрессивна. Дифференциальный диагноз лимфомы Беркитта и крупноклеточных лимфом очень важен, поскольку тактика лечения этих опухолей принципиально различна. Иммунофенотип: В-клеточные антигены, в том числе антигены фолликулярной дифференцировки (CD10, bcl-6), отсутствие bcl-2.

Периферические Т-клеточные лимфомы. Анапластическая крупноклеточная лимфома. Опухоль состоит из крупных клеток с эксцентрично расположенными причудливыми (подковообразными, почкообразными и др.) ядрами (диагностические клетки) и из многоядерных клеток. Клетки этой опухоли в типичных случаях значительно крупнее клеток крупноклеточных В-лимфом и имеют обильную цитоплазму. Во всех случаях опухолевые клетки экспрессируют CD30 и в большинстве случаев белок ALK, один или несколько Т-клеточных антигенов и белки цитотоксических гранул. Опухоль, несмотря на выраженную атипию, относится к группе индолентных лимфом.

Периферическая Т-клеточная лимфома, неуточненная. Диагноз этой опухоли устанавливается, когда при наличии Т-клеточной опухоли все прочие варианты Т-клеточных лимфом исключены. Таким образом, она фактически представляет собой сборную группу опухолей. Типично диффузное поражение лимфатического узла, но в начальных стадиях развития опухоль часто занимает паракортикальную Т-клеточную зону. Представлена клетками средних и крупных размеров с ядрами неправильной формы и умеренно широкой цитоплазмой. Иммунофенотип включает экспрессию одного или нескольких Т-клеточных антигенов, экспрессия цитотоксических молекул встречается редко.

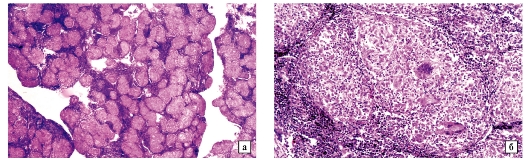

Лимфома Ходжкина (устар. - лимфогранулематоз) - одна из наиболее частых лимфом, в ее диагностике (как и других лимфом) решающая роль принадлежит морфологическому исследованию. В начальном периоде заболевания обычно наблюдается изолированное поражение поверхностных шейных лимфатических узлов чаще правой стороны. Затем происходит генерализация процесса с вовлечением подмышечных, медиастинальных, паховых, забрюшинных лимфатических узлов и селезенки. Макроскопическая картина: лимфатические узлы сначала увеличены незначительно, мягкой консистенции, затем уплотняются и образуют конгломераты, а на разрезе приобретают серовато-желтую окраску. Микроскопическая картина:

диагностическими при морфологическом исследовании являются опухолевые клетки - одноядерные клетки Ходжкина и (особенно) многоядерные клетки Березовского-Рида-Штернберга, которые по современным представлениям происходят из В-лимфоцитов герминативных центров лимфатических узлов. Гистологические варианты (фазы): классические - с большим количеством лимфоцитов, нодулярный склероз, смешанно-клеточный, с лимфоидным истощением; самостоятельный - нодулярный вариант с лимфоидным преобладанием. При большинстве вариантов лимфомы Ходжкина клетки реактивной популяции (лимфоциты, плазмоциты, гистиоциты, нейтрофильные и эозинофильные лейкоциты) резко преобладают над опухолевыми.

Метастатические (вторичные) поражения шейных лимфатических узлов могут развиваться при злокачественных новообразованиях различной локализации, прежде всего головы и шеи, языка, слюнных желез, гортани, миндалин, щитовидной железы. Также в лимфатических узлах шеи могут встречаться метастазы опухолей молочной железы, легких, желудка и других органов брюшной полости. Чаще всего метастазы возникают в глубоких лимфатических узлах шеи, располагающихся кнутри от поверхностной фасции. Длительное прогрессирующее увеличение лимфатических узлов, их плот-

ность, безболезненность, образование конгломератов, спаянность с окружающими тканями позволяют заподозрить метастатический процесс. Гистологические изменения в лимфатических узлах при метастазах определяются структурой первичной опухоли (хотя в метастазах возможно как повышение, так и понижение ее дифференцировки). Наиболее часто обнаруживаются метастазы плоскоклеточного рака, источниками которых является рак языка, слизистой оболочки рта, гортани, легких. В случае низкой дифференцировки опухоли определение первичной локализации опухолевого процесса затруднено, и тогда проводится иммуногистохимическое исследование для выявления специфических опухолевых маркеров (для плоскоклеточного рака, например, цитокератинов, эпителиального мембранного антигена).

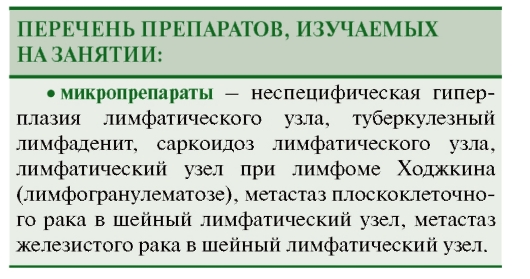

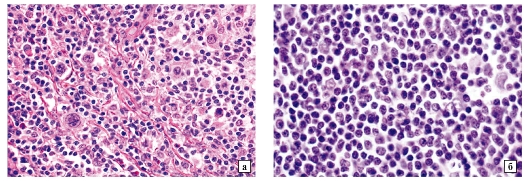

Рис. 28-1. Микропрепараты (а, б). Неспецифическая гиперплазия лимфатического узла: эквиваленты гуморального иммунитета (В-зависимая зона) - большое количество фолликулов со светлыми центрами размножения; клеточного иммунитета (Т-зависимая зона) - паракортикальная зона, медуллярные тяжи - зона преимущественного расположения плазмоцитов.

Окраска гематоксилином и эозином: а - x60, б - x200

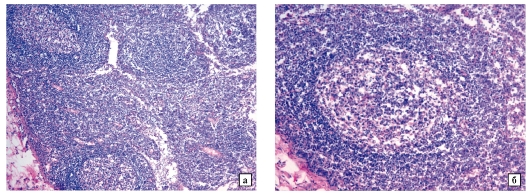

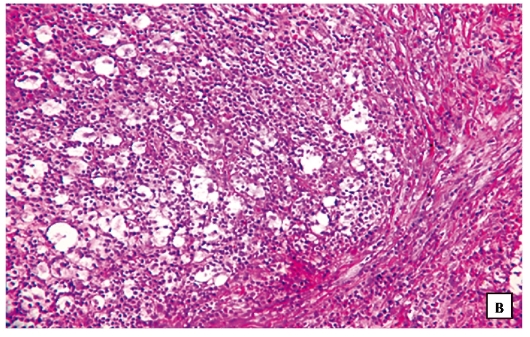

Рис. 28-2. Микропрепараты (а, б). Туберкулезный лимфаденит: а - множественные эпителиодно-гигантоклеточные гранулемы с мелкими очагами казеозного некроза в центре некоторых гранулем; б - казеозный лимфаденит: почти полное замещение ткани лимфатического узла бесструктурными эозинофильными некротическими массами (казеозный некроз). По периферии зоны некроза вал («частокол») эпителиоидных клеток, скопления макрофагов, лимфоцитов, с единичными гигантскими многоядерными клетками Пирогова-Лангханса.

Окраска гематоксилином и эозином: а - x60, б - x 100 (см. также рис. 1-3) (а -препарат Ю.Г. Пархоменко)

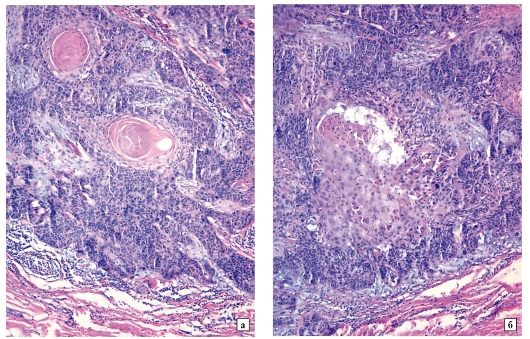

Рис. 28-3. Микропрепараты (а, б). Саркоидоз лимфатического узла: а - множественные четко отграниченные («штампованые») саркоидные гранулемы; б - неказеозные гранулемы (казеозный некроз отсутствует), из эпителиоидных и гигантских многоядерных клеток Пирогова-Лангханса.

Окраска гематоксилином и эозином: а - x60, б - x200 (препараты О.В. Макаровой)

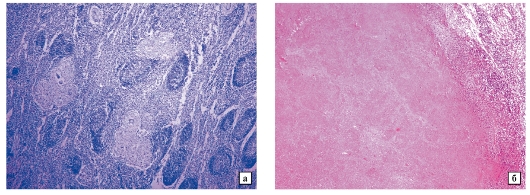

Рис. 28-4. Микропрепараты (а-в). Лимфатический узел при лимфоме Ходжкина (лимфогранулематозе): рисунок строения лимфатического узла стерт. Лимфоидная ткань вытеснена разрастаниями опухолевой ткани; а - смешанно-клеточный вариант, ткань опухоли состоит из малых и больших клеток Ходжкина, единичных клеток Березовского-Рида-Штернберга, с примесью лимфоцитов, эозинофилов, макрофагов; б - нодулярный тип лимфоидного преобладания, видны клетки «попкорна»; в - нодулярный склероз, видны лакунарные клетки. Окраска гематоксилином и эозином: а, б - x200, в - x 100 (см. также рис. 12-10); (в, г - препараты Г.А. Франка)

Рис. 28-5. Микропрепараты (а, б). Метастаз плоскоклеточного рака в шейный лимфатический узел: комплексы атипичных опухолевых клеток плоскоклеточного рака с «раковыми жемчужинами» (а) в различных отделах лимфатического узла.

Окраска гематоксилином и эозином: x 100

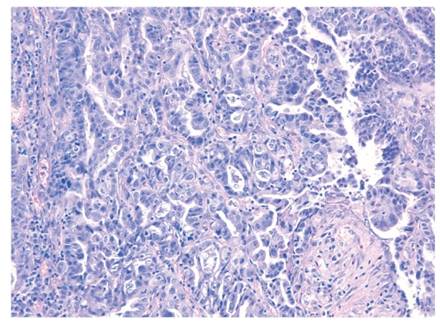

Рис. 28-6. Микропрепарат. Метастаз железистого рака (аденокарциномы) в шейный лимфатический узел: лимфоидная ткань лимфатического узла полностью вытеснена опухолью, имеющей строение умеренно дифференцированной аденокарциномы (метастаз рака желудка).

Окраска гематоксилином и эозином: а - x 100, б - x200

Рис. 28-7. Метастазы рака поджелудочной железы в шейные лимфатические узлы (фотография из архива И.Н. Шестаковой)

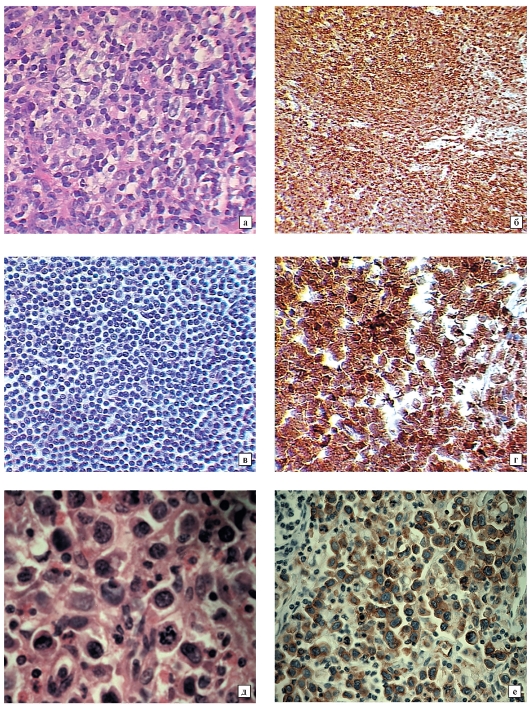

Рис. 28-8. Микропрепараты (а-е). Неходжкинские лимфомы лимфатических узлов: биоптаты лимфатических узлов;

а, б - фолликулярная лимфома, экспрессия Bcl2 (б); в, г - лимфома из клеток мантийной зоны, экспрессия в опухолевых клетках cyclinD1 (г); д, е - анапластическая крупноклеточная лимфома (лимфосаркома), экспрессия CD30 в клетках опухоли (е); а, в, д - окраска гематоксилином и эозином, б, г, е - иммуногистохимический метод: а - x100,

б, в, е - x200, г, д - x400 (см. также рис. 12-14-12-16) (препараты Г.А. Франка)

ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ, АУТОИММУННЫЕ,

ДИЗЭМБРИОГЕНЕТИЧЕСКИЕ

И ОПУХОЛЕПОДОБНЫЕ ПОРАЖЕНИЯ.

КИСТЫ СЛЮННЫХ ЖЕЛЕЗ

Различают слюнные железы: большие - околоушные, поднижнечелюстные, подъязычные; малые - расположенные в различных отделах слизистой оболочки и органах полости рта (язычные, губные, щечные, молярные, нёбные).

По характеру секрета выделяют слюнные железы: слизистые, белковые и смешанные. Околоушные, самые крупные из больших желез, - белковые. Поднижнечелюстные - смешанные с преобладанием белковых ацинусов. Подъязычные - смешанные, но с преобладанием слизистых ацинусов. Малые слюнные железы - слизистые, за исключением желез кончика языка, которые являются белковыми.

Болезни слюнных желез могут быть первичными, самостоятельными (слюнно-каменная болезнь, опухоли и т.д.) или вторичными - проявлением и осложнением системных болезней (туберкулезный сиалоаденит, цитомегаловирусная инфекция и т.д.).

Важнейшие клинические синдромы при поражении слюнных желез: ксеростомия и сиалорея. Ксеростомия (сухость во рту) обусловлена понижением или прекращением секреции слюнных желез. Сиалорея (птиализм, гиперсаливация) - увеличение выделения слюны.

Классификация болезней слюнных желез: инфекции, травматические повреждения, обструктивные, аутоиммунные, опухолеподобные поражения, опухоли.

Инфекции слюнных желез (сиалоадениты): первичные и вторичные (проявление или осложнение другого заболевания); по этиологии - бактериальные и вирусные; по течению - острые и хронические. Пути проникновения инфекции в слюнные железы: стоматогенный по протокам, лимфогенный, гематогенный. По течению выделяют острый и хронический сиалоаденит.

Виды бактериальных сиалоаденитов: острый гнойный, хронический, специфический (актиномикозный, туберкулезный, сифилитический). Цирроз поднижнечелюстной железы в исходе хронического сиалоаденита клинически напоминает опухоль («опухоль» Кюттнера).

Этиология вирусных сиалоаденитов: вирус эпидемического паротита (РНК-содержащий парамиксовирус), вирусы Коксаки АиВ, ЕСНО-вирусы, вирус Эпштейна-Барр, вирусы гриппа I и III типов, вирус парагриппа, цитомегаловирус (из группы герпес-вирусов) и т.д. Осложненные формы эпидемического паротита характеризуются вовлечением в процесс поджелудочной железы и развитием панкреатита, а также яичек. Развивается орхит, при котором изменения возникают не только в строме, но и в эпителии семенных канальцев. В исходе может развиваться азооспермия (отсутствие сперматозоидов в сперме), приводящая к мужскому бесплодию.

Цитомегаловирусный сиалоаденит может быть изолированным или при генерализованной форме цитомегалии (при ВИЧ-инфекции и других иммунодефицитных синдромах) сочетаться с поражением печени, поджелудочной железы, почек, легких, головного мозга, сетчатки глаз.

Травматические повреждения слюнных желез - чаще обусловлены физическими факторами (механические, радиационные повреждения).

Обструктивные поражения слюнных желез возникают вследствие закупорки выводных протоков слюнной железы камнями, сдавлением опухолью или воспалительным инфильтратом, перерезкой, изгибом: слюнно-каменная болезнь (сиалолитиаз), мукоцеле, ретенционная киста.

Слюнно-каменная болезнь (сиалолитиаз) - хроническое заболевание слюнной железы, характеризующееся образованием слюнных камней в ее

протоках. Чаще поражается поднижнечелюстная железа. Камни разных размеров, круглые и овальные, могут быть единичными или множественными и состоят из слущенного эпителия и бактерий (в центре), солей кальция (в основном фосфатов) по периферии. При сиалолитиазе часто развиваются сиалоадохит (воспаление протока слюнной железы) и хронический сиалоаденит (обострение воспаления в виде острого гнойного сиалоаденита). Со временем прогрессирует атрофия паренхимы пораженной железы с разрастанием соединительной ткани (склерозом), нередко с плоскоклеточной или онкоцитарной метаплазией эпителия протока, а также с развитием кист.

Мукоцеле (слизистая киста) представляет собой кисту (обычно диаметром около 1 см), содержащую слизь, которая является следствием травматического повреждения протоков малых слюнных желез. Крупные мукоцеле дна ротовой полости называют

2015-04-17

2015-04-17 9521

9521