программно-целевого планирования

Развитие муниципального образования характеризуется тенденциями и построенными на их основе прогнозами, представляющими собой предположение о том, как будет меняться тот или иной показатель развития, если не предпринимать никаких мер для перелома тенденции, с допущением, что не произойдет существенных изменений в окружающей среде, например, изменения цен на нефть, социальных волнений, экономических кризисов и т.д.

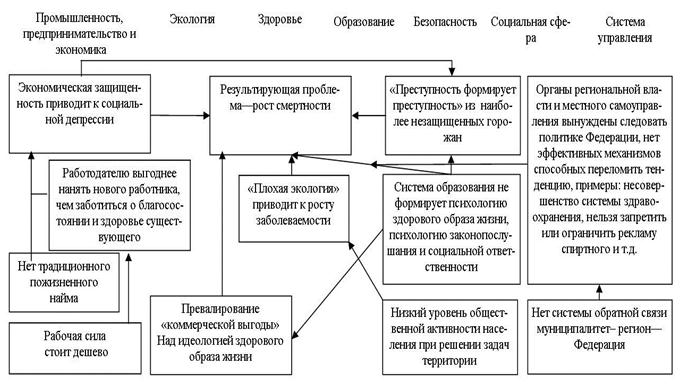

Как правило, структуры управления муниципальным образованием выстроены по функциональному признаку. Департаменты, управления, комитеты и отделы узкоспециализированы и отвечают за развитие определенной сферы, что приводит к решению лежащих на поверхности результирующих проблем, но не причин их вызывающих, а в итоге – к временному разрешению противоречий.

Например, департамент природопользования – занимается экологией, департамент образования – системой образования и т.п.

Ряд проблем носит исключительно межфункциональный характер, например, для реализации программы «здоровье» необходимо задействовать множество сфер развития и сфера здравоохранения будет далеко не на первом месте – если человек не стремится сохранять здоровье, то никакое здравоохранение не поможет снизить смертность населения.

|

|

|

К числу задач, решаемых с помощью местного самоуправления, относятся следующие:

1) выявление социальных целей, приоритетов и потребностей проживающего на данной территории населения;

2) определение потребности территории в трудовых, материальных и финансовых ресурсах;

3) укрепление финансово-хозяйственной базы местных сообществ;

4) создание необходимых условий для высокоэффективной деятельности всех расположенных на территории предприятий и организаций, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности;

5) обеспечение многообразия форм участия населения в решении местных вопросов социально-экономического развития;

6) формирование новых устойчивых источников доходов местных бюджетов;

7) повышение инвестиционной привлекательности территории.

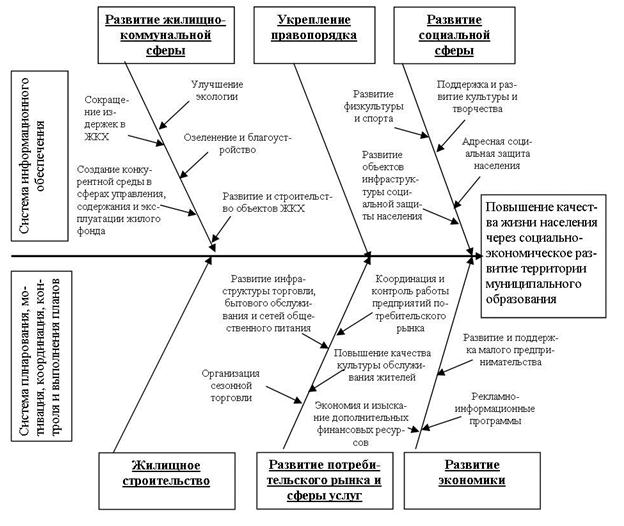

Задачи муниципального управления показаны на рисунке 2 [21]

Рисунок 2 – Задачи муниципального управления

Вектор муниципального управления имеет направление «снизу вверх», будучи призванным адаптировать местный территориальный интерес к государственному. Смысл этой адаптации состоит в обустройстве среды непосредственного обитания человека, удовлетворении его первоочередных потребностей и налаживании межхозяйственных связей между территориями. Все это составляет суть муниципального интереса, способствующего кристаллизации фундаментальных институтов гражданского общества и служащего отправной точкой в организации местного самоуправления. Объектом муниципального интереса являются вопросы местного значения, характер и особенности которых могут быть адекватно осознаны только людьми, непосредственно проживающими на данной территории. Удовлетворение муниципального интереса есть обязательное условие для удовлетворения общественного (государственного) интереса.

|

|

|

На первое место выходят проблемы ментальности, и это, в свою очередь, обуславливает необходимость подключения к процессу программирования образовательные и реабилитационные механизмы, средства массовой информации и т.д. (см. рис. 3). Как в таком случае управлять процессами изменений? Кто будет принимать решения, их реализовывать и нести ответственность?

На рисунке 3 показан многоаспектный характер проблем развития территории, их системный характер [17].

Рисунок 3 - Многоаспектный характер проблем развития территории, их системный характер

Оба приведенных случая свидетельствуют о необходимости введения механизма целевого межфункционального взаимодействия. Таким механизмом и являются муниципальные целевые программы.

При этом существование стратегии развития муниципального образования вторично, стратегия лишь задает общие подходы (на уровне политик), приоритеты (на уровне стратегических программ и проектов) и направленность в долгосрочной перспективе (на уровне стратегического самоопределения, т.е. «видения» и стратегических целей).

Иными словами, муниципальные целевые программы могут служить инструментом стратегического развития, решая при этом задачи долгосрочного перелома негативных тенденций. Они также могут быть направлены на долгосрочный перелом негативных тенденций и без декларированной стратегии, определяя, тем самым, содержание стратегии как системы стратегических программ, а стратегические цели – как все множество целей рассредоточенных в муниципальных целевых программах.

В этом случае стратегия развития называется дифференцированной и представляет собой, в сущности, долгосрочный план социально-экономического развития, состоящий из системы муниципальных целевых программ. Интеграционным механизмом при этом выступает общность проблем развития территории и их взаимосвязанность.

Большая часть субъектов федерации и муниципальных образований в нормативных актах регламентируют порядок разработки и реализации федеральных, областных и муниципальных программ придерживается одной точки зрения.

Наиболее полное определение приведено в федеральном законодательстве:

«Федеральные целевые программы и межгосударственные целевые программы, в осуществлении которых участвует Российская Федерация, представляют собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления комплекс научно-исследовательских, опытно-конструкторских, производственных, социально-экономических, организационно-хозяйственных и других мероприятий, обеспечивающих эффективное решение системных проблем в области государственного, экономического, экологического, социального и культурного развития Российской Федерации» [2].

Указанное определение содержит в себе ряд признаков целевой программы: ее состав, системный характер привносимых изменений, наличие связей между задачами, ресурсами и мероприятиями и перечень сфер развития, в которых указанные изменения могут быть осуществлены. Однако приведенное определение подходит так же для комплекса мер и ведомственной целевой программы, несмотря на существенные отличия между указанными категориями.

Приведем определение, которое в большей степени соответствует принципам программно-целевого планирования, одновременно с этим раскрывает сущность целевой программы и определяет концепцию муниципальных целевых программ:

|

|

|

Муниципальная целевая программа – региональный правовой акт, ограниченный по сроку действия, определяющий систему обоснованных целей, соответствующих им задач и обеспеченных ресурсами мероприятий, направленных на перелом тенденции (группы тенденций) посредством привнесения положительных и качественные изменений в социально-экономических сферах региона.

Задача программно-целевых форм управления состоит в обеспечении своевременного, качественного и экономического выполнения всех сформированных программ без нарушения сложившегося хода производства и процесса развития производственной организации. Сутью программно-целевого метода управления является управление взаимно согласованными программами (проектами) развития всех сфер жизнедеятельности муниципального образования, увязанными по ресурсам, срокам, в соответствии с принятыми приоритетами, а также взятыми к исполнению на основе договоров или по закону федеральными и региональными программами развития.

Преимущества и недостатки программно-целевого типа управления показаны в таблице 1 [9].

Таблица 1 – Преимущества и недостатки программно-целевого типа управления

| Преимущества программно-целевого типа управления | Недостатки программно-целевого типа управления |

| - более глубокую проработку решений по функциональным направлениям; - высокую компетентность специалистов, отвечающих за выполнение функций; - высвобождение линейных менеджеров от части задач, решаемых функциональными руководителями; - оперативность подразделений с широкими полномочиями; - многоуровневую организационную структуру; - делегирование полномочий; - выделение функций стратегического управления и центральных функциональных служб. | - явное различие мировоззрений специалистов разных подразделений, что приводит к трудностям функционирования организации как единого целого; - различие, а иногда и взаимоисключаемость целей различных подразделений, что может приводить к конфликтам между подразделениями; - независимость отдельных подразделений, наличие которой препятствует интеграции различных направлений деятельности; - неспособность стимулировать внутреннее предпринимательство, которое в силу раздробленности организации доступно только высшему эшелону управления. |

Проанализируем факторы сопротивления внедрению программно-целевого метода. Внедрение программно-целевого планирования в практику регионального управления как инструмента развития, или реализации стратегии развития (если последняя разработана) связано с переходом структурных подразделений на новый вид функционирования – на поведение, структурированное целями, управление проектами, входящими в состав программ и тесное взаимодействие, как с другими структурными подразделениями, так и хозяйствующими субъектами, муниципалитетами, общественными организациями и научными институтами, что сопряжено с образованием множества противоречий [11].

|

|

|

Первый фактор сопротивления вытекает из узкоотраслевого характера деятельности структурных подразделений. Для долгосрочного перелома тенденции необходимо, чтобы общие, системные цели программы превалировали над частными целями структурных подразделений.

Вторым фактором сопротивления внедрению программно-целевого программирования является рассогласованность федеральных, а так же региональных приоритетов с приоритетами развития городов, при отсутствии нормативно установленных механизмов отбора заявок на финансирование, обратной связи по цепочке муниципальное образование – регион – федерация.

Имеет место искажение принципиально конструктивных и методически правильных концепций федеральных программ на уровне субъектов федерации, а также муниципальных образований. И, пожалуй, самый негативный фактор – это низкий уровень проработки, а порой даже ошибочность ряда программных концепций на уровне федерации.

Последний фактор касается так же муниципальных образований, когда концепции региональных программ искажаются, интерпретируются с точки зрения частных узкоотраслевых целей [20].

Рассмотрим принципы программирования развития региона.

Полагаем, что организация программно-целевого управления развитием муниципальных образований основывается на сочетании общих, особенных и частных принципов.

По нашему мнению, общие принципы имеют два уровня проявления. На первом - реализуются принципы организации управления системами любой природы - техническими, биологическими, социально-экономическими. В их числе следует выделить принципы обратной связи, необходимого и достаточного разнообразия.

На втором уровне - принципы управления социально-экономическими системами, т.е. системами, в которых субъектом и объектом организационного воздействия выступают люди, коллективы людей.

В составе названных принципов: сочетание централизации и децентрализации, обеспечение экономичности и гибкости структур управления, демократизация управления и др.

Для того чтобы концепция регионального целевого программирования была реализована, с учетом влияния на процесс программирования перечисленных выше факторов, необходимо, чтобы процесс программирования опирался на ряд принципов (приложение 1).

Из изложенного материала можно сделать выводы.

Одной из центральных задач государства является обеспечение равноценных условий жизни на всей территории страны. При этом должны учитываться не только экономические, но и социальные и политические аспекты.

Программно-целевой подход предполагает отбор приоритетных целей экономического, социального развития, разработку взаимоувязанных мероприятий по их достижению в заданные сроки с максимальной эффективностью при требуемом обеспечении ресурсами.

Муниципальные целевые программы могут служить инструментом стратегического развития, решая при этом задачи долгосрочного перелома негативных тенденций. Они также могут быть направлены на долгосрочный перелом негативных тенденций и без декларированной стратегии, определяя, тем самым, содержание стратегии как системы стратегических программ, а стратегические цели – как все множество целей рассредоточенных в муниципальных целевых программах.

В современных условиях России программно-целевой метод реализуется в виде приоритетных национальных проектов, федеральных целевых программ, областных целевых программ.

Федеральные целевые программы и межгосударственные целевые программы, в осуществлении которых участвует Российская Федерация, представляют собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления комплекс научно-исследовательских, опытно-конструкторских, производственных, социально-экономических, организационно-хозяйственных и других мероприятий, обеспечивающих эффективное решение системных проблем в области государственного, экономического, экологического, социального и культурного развития Российской Федерации

Современный этап развития страны, реформирование местного самоуправления требуют нового осмысления и законодательного обеспечения программно-целевого управления на муниципальном уровне.

Применение программно-целевого метода на федеральном уровне в основном урегулировано Федеральным законом «О государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 20.03.2003 г. № 165 «О внесении изменений и дополнений в порядок, разработки и реализации федеральных целевых программ и межгосударственных целевых программ, в осуществлении которых участвует Российская Федерация» [4,5].

Разработка программы экономического и социального развития муниципального образования должна осуществляться органами местного самоуправления самостоятельно.

Муниципальная целевая программа – региональный правовой акт, ограниченный по сроку действия, определяющий систему обоснованных целей, соответствующих им задач и обеспеченных ресурсами мероприятий, направленных на перелом тенденции (группы тенденций) посредством привнесения положительных и качественные изменений в социально-экономических сферах региона.

Задача программно-целевых форм управления состоит в обеспечении своевременного, качественного и экономического выполнения всех сформированных программ без нарушения сложившегося хода производства и процесса развития производственной организации. Сутью программно-целевого метода управления является управление взаимно согласованными программами (проектами) развития всех сфер жизнедеятельности муниципального образования, увязанными по ресурсам, срокам, в соответствии с принятыми приоритетами, а также взятыми к исполнению на основе договоров или по закону федеральными и региональными программами развития.

Задача органов местного самоуправления в реализации программы заключается в создании благоприятных условий для их деятельности: свобода и доступность экономической инициативы; добросовестная конкуренция; снижение барьеров входа на товарные рынки [8].

2015-04-17

2015-04-17 2307

2307