При реконструкции зданий и сооружений, выполненных из каменных конструкций, важно оценить фактическую прочность несущих элементов. Эта оценка для армированных и неармированных конструкций выполняется методом разрушающих нагрузок на основании фактической прочности кирпича, раствора и предела текучести стали. При этом необходимо наиболее полно учитывать все факторы, которые могут снизить несущую способность конструкции (трещины, локальные повреждения, отклонения кладки по вертикали и соответствующее увеличение эксцентриситетов, нарушение связей между несущими конструкциями, смещения плит покрытий и перекрытий, прогонов, стропильных конструкций ит. п.).

B связи с тем что каменные конструкции испытывают в основном сжимающие усилия, наиболее эффективным способом их усиления является устройство стальных, железобетонных и армированных растворных обойм (рис. 3.13).

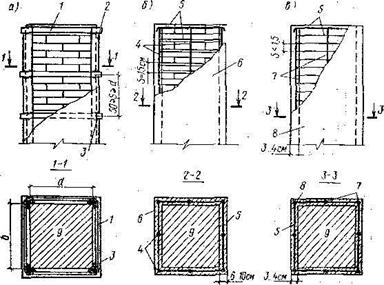

Рис. 3.13. Усиление каменных столбов стальной (а), железобетонной (б) и армированной растворной (в) обоймами:

|

|

|

1-планки 35х5…60х12 мм; 2- уголки; 3 - сварка; 4- стержни Æ5…12 мм;5 - хомутыÆ4…10 мм; 6 -бетон В12,5...В14; 7 -стержни Æ 6...12 мм; 8-раствор марки 50...75;

9 – кладка

Каменная кладка в обойме работает в условиях всестороннего сжатия, ври этом ее поперечные деформации значительно уменьшаются и, как следствие, существенно увеличивается сопротивление продольной силе.

Стальная обойма состоит из двух основных элементов - вертикальных стальных уголков, которые устанавливаются по углам простенков или столбов на цементном растворе, и хомутов из полосовой или круглой стали. Шаг хомутов принимается не более меньшего размера сечения и не более 500 мм. Для обеспечения включения обоймы в работу кладки необходимо тщательно зачеканивать или инъецировать зазоры между стальными элементами обоймы и каменной кладкой цементным раствором.

После устройства металлической обоймы ее элементы защищают от коррозии цементным раствором толщиной 25...30 мм по металлической сетке.

Железобетонная обойма выполняется из бетона класса BJO и выше с продольной арматурой классов A-I, А- II, А- III и поперечной арматурой класса A-I. Шаг поперечной арматуры принимается не более 15 см. Толщина обоймы определяется расчетом и принимается в пределах 4...12 см.

Армированная растворная обойма отличается от железобетонной тем, что вместо бетона применяется цементный раствор марки 75...100, которым защищается арматура усиления.

Эффективность железобетонных и цементных обойм определяется процентом поперечного армирования, прочностью бетона или раствора, сечением обоймы, состоянием каменной кладки и характером приложения нагрузки на конструкцию.

|

|

|

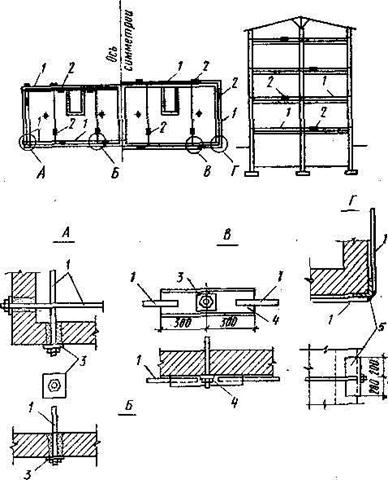

Для обеспечения совместной работы элементов обоймы при ее длине, превышающей в 2 раза и более толщину, необходимо установить дополнительные поперечные связи, которые пропускают через кладку (рис. 3.14), расстояние между этими связями в плане принимается не более 1 м и не более двух толщин стен, а по высоте - не более 75 см.

Одновременно с усилением стен обоймами рекомендуется также выполнять инъекцию в имеющиеся трещины в кирпичной цементного раствора.

Инъекция осуществляется путем нагнетания в поврежденную кладку жидкого цементного или полимер-цементного раствора под давлением. При этом происходит общее замоноличивание кладки, восстанавливается

Рис. 3.14. Усиление простенков стальными обоймами:

1 – кирпичный столбик; 2 - стальные уголки; 3 - планка; 4-поперечная связь

и даже увеличивается ее несущая способность. Достоинством такого метода усиления является возможности его осуществления без остановки производства, при небольших затратах материалов и без увеличения поперечных размеров конструкций.

Для обеспечения эффективности инъецирования применяют портландцемент марки не менее 400 с тонкостью помола не менее 2400 см2/г с густотой цементного теста 22...25%, а также шлакопортлапдцемент марки 400 с небольшой вязкостью в разжиженных растворах. Песок для раствора применяют мелкий с модулем крупности 1,0...1,5 или тонкомолотый с тонкостью помола равной 2000...2200 см2/г.

Для повышения пластичности состава в раствор добавляют пластифицирующие добавки в виде нитрита натрия (5% от массы цемента), поливинилацетатную эмульсию ПВА с поли мер цементным отношением П/Ц= =0,6 или нафталиноформальдегидную добавку в количестве 0,1 % от массы цемента.

К инъекционным растворам предъявляются достаточно жесткие требования: малое водоотделение, необходимая вязкость, требуемая прочность на сжатие и сцепление, незначительная усадка, высокая морозостойкость.

При небольших трещинах в кладке (до 1,5 мм) применяют полимерные растворы на основе эпоксидной смолы (эпоксидная смола ЭД-20 (ЭД-16) - 100 мас. ч.; модификатор МГФ-9 - 30 мас. ч.; отвердитель ПЭПА - 15 мас. ч.; тонкомолотый песок - 50 мас. ч.), а также цементно-песчаные растворы с добавкой тонкомолотого песка (цемент - 1 мае. ч.; суперпластификатор нафталиноформальдегид - 0,1 мас. ч.; песок - 0,25 мас. ч.; водоцементное отношение - 0,6).

При более значительном раскрытии трещин применяют цементно-полимерные растворы состава 1:0,15:: 0,3 (цемент: полимер ПВА: песок) или цементно-песчаные растворы состава 1: 0,05: 0,3 (цемент: пластификатор нитрит натрия: песок), В/Ц=0,6, модуль крупности песка

Мк =1,0.

Раствор нагнетается под давлением до 0,6 МПа. Плотность заполнения трещин определяется через 28 сут после инъецирования неразрушающими методами.

Совместное усиление кирпичной кладки стальной обоймой и инъецированием позволяет существенно повысить ее несущую способность и используется в том случае, если раздельное применение этих способов усиления недостаточно.

При устройстве комбинированного усиления сначала устанавливают металлическую обойму, затем производят инъецирование раствора в кладку.

При реконструкции кирпичных зданий часто возникает необходимость в повышении их жесткости и прочности в связи с появлением в процессе эксплуатации недопустимых трещин и деформаций. Эти дефекты могут быть вызваны неравномерными осадками фундаментов в результате ошибок при проектировании, строительстве или эксплуатации, плохой перевязкой швов и т.п. Одним из наиболее эффективных способов восстановления и усиления несущей способности здания в этом случае является его объемное обжатие с помощью металлических тяжей диаметром 25...36 мм, располагаемых в уровне перекрытий.

|

|

|

Объемное обжатие может осуществляться для здания в целом или для его отдельной части. Тяжи могут располагаться по поверхности стен или в бороздах сечением 70x80 мм. После натяжения борозды заделываются цементным раствором; тяжи, расположенные по поверхности стен, также оштукатуриваются, образуя горизонтальные пояса, которые не должны ухудшать архитектурный облик здания.

Крепление тяжей осуществляется к вертикальным уголкам, устанавливаемым на цементном растворе на углах и выступах здания (рис.3.15). Натяжение тяжей осуществляется с помощью стяжных муфт одновременно по всему контуру здания. Предварительно тяжи разогреваются автогеном, паяльными лампами или электронагревом.

Механическое натяжение осуществляется вручную с помощью рычага длиной 1,5 м с усилием 300...400 Н. Общее усилие натяжения составляет около 50 кН, его контроль осуществляется по отсутствию провисания тяжей, различными приборами, индикаторами, простукиванием (хорошо натянутый тяж издает чистый звук высокого тона).

Поврежденные или отклонившиеся от вертикали углы зданий усиливаются металлическими балками из швеллеров № 16...20, которые устанавливаются в уровне перекрытий в вырубленные с двух сторон стены борозды или на поверхности стены и соединяются друг с другом стяжными болтами.

Кирпичные опоры под железобетонные или стальные перемычки при необходимости усиливают бандажами или обоймами, а при сильных повреждениях разбирают и перекладывают, предварительно установив под концами перемычек временные разгружающие стойки на клиньях.

Усиление перемычек или устройство новой перемычки над проемом большего размера осуществляется путем подведения стальных балок, которые устанавливаются над проемом в вырубленные борозды и стягиваются между собой болтами. После разборки нового проема балки оштукатуриваются по металлической сетке.

При нарушении совместной работы продольных н поперечных стен вследствие образования трещин рекомендуется устанавливать поперечные стальные гибкие связи диаметром 20...25 мм в уровне перекрытий,, закрепив их к стенам с помощью распределительных прокладок из швеллеров или уголков.

|

|

|

При реконструкции часто возникает необходимость во временном усилении (раскреплении) стен и перегородок из каменных материалов. Такое усиление необходимо при отклонении стен от вертикали и их выпучивании на величину более 1/3 толщины. При высоте стен до 6 м их раскрепляют подкосами из бревен, установленным сшагом 3...4 м, причем верхние концы подкосов упирают в металлические штыри, забитые в швы кладки. При большей высоте стен (до 12 м) применяют двойные подкосы ив бревен (брусьев), которые крепятся в пристенные стойки и распределительные брусья.

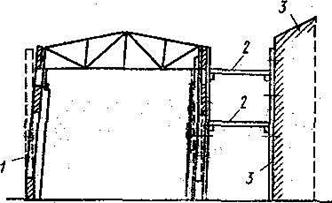

При высоте стен более 12 м крепление стен осуществляется тяжами с натяжными муфтами. Рационально при этом использовать расположенные рядом устойчивые здания и сооружения (рис. 3.16).

Рис. 3.15. Усиление стен объемным обжатием:

1 - тяжи; 2 - муфта натяжения; 3- металлическая прокладка; 4- швеллер № 16 - 20;

5 - уголок

Поврежденные несущие простенки возможно разгрузить, установив в смежных проемах временные стойки или (при технологической возможности) заложив их кирпичной кладкой.

При опирании на усиливаемые простенки стропильных конструкций, балок и прогонов их разгружают путем подведения под опорные части этих конструкций временных деревянных или металлических рам или кирпичных столбов на гипсовых растворах.

Рис. 3.16. Крепление наклонившейся стены к стенам устойчивых зданий:

1 - деформированное здание; 2 - распорка; 3- устойчивое сооружение

2015-04-01

2015-04-01 5734

5734