| Годы | Всё население, тысяч человек | в том числе | В общей численности населения, % | |||

| городское | сельское | городское | сельское | |||

| по переписи на 9 февраля в современных границах | ||||||

| по переписи на 17 декабря в границах до 17 сентября 1939 г. | ||||||

| оценка по предварительным итогам переписи на 6 января в границах 1937 г. без Крымской АССР | ||||||

| оценка с учетом территорий, вошедших в состав СССР после 17 сентября 1939 г. | ||||||

| по переписи на 15 января | ||||||

| по переписи на 15 января | ||||||

| по переписи на 17 января | ||||||

| по переписи на 12 января | ||||||

| Примечание: 1897-1939 - наличное население, 1959-2002 - постоянное население. |

Рост городского населения сопровождался увеличением как общего числа городов, так и ростом их размеров.

Появление крупных скоплений городов - городских агломераций - и перерастание их в мегалополисы[22] - обширные урбанизированные зоны, сосредотачивающие десятки городов и десятки миллионов жителей.

|

|

|

В 1970-х годах ООН ввела термин «мегасити» для обозначения городов с населением 10 миллионов и более.

| 1975 г. | млн. чел. |

| Токио | 19,8 |

| Нью-Йорк | 15,9 |

| Шанхай | 11,4 |

| Мехико | 11,2 |

| Сан-Пауло |

В развитых странах рост числа горожан в основном соответствовал темпам развития промышленности и других форм городской деятельности, а в развивающихся странах он связан с выталкиванием излишнего сельского населения в города в поисках пропитания и работы[23].

Сельские поселения, которые ещё 100 лет назад были местом расселении более 85 % жителей Земли, уступают свою роль городам.

Традиционно к сельским относят все относительно малые формы расселения - сёла, деревни, посёлки, станицы, хутора, фермы, горные аулы, отдельные усадьбы, сезонные стоянки, для жителей которых основным видом деятельности был труд на земле.

Сельские поселения подразделяются:

| Сельские поселения | Численность населения | Удельный вес сельского населения (09. 10. 2002 г.) (%) | Доля в общем числе сельских поселений (%) |

| Крупные | 5000 и более | ||

| Большие | от 1000 до 5000 | ||

| Средние | от 200 до 1000 | ||

| Малые | Менее 200 |

В разных странах, в соответствии с их условиями, преобладающими становились те или иные виды поселений разной людности. Для лесных районов России это были деревни и села - как центры, вокруг которых группировались деревни. Их население составляло 200-1000 человек. В Украине и в степной зоне России основным стало расселение в виде больших станиц по несколько тысяч жителей и хуторов - малолюдных поселений вокруг них. В Северной Европе и странах Балтии преобладаю хуторское расселение, в Центральной и Западной Европе - равномерное деревенское расселение. Для США, Канады, Австралии, Нов. Зеландии стало характерным фермерское расселение в виде отдельной усадьбы с хозяйственными постройками в границах частного землевладения, рассчитанное на проживание и деятельность одной семьи и наёмных работников.

|

|

|

Установление тесных связей между городами и сельской местностью и распространение на неё городского образа жизни, что особенно характерно для развитых стран, выравнивает демографическое поведение людей в сфере создания семей, числа желаемых детей, показатели продолжительности жизни. Поэтому сельская местность в этих странах перестаёт быть источником пополнения населения в целом, в том числе и городского. Можно предполагать, что она уже исчерпала себя как резерв экстенсивного развития урбанизации, уровень, которой здесь приблизился к своему естественному пределу. В развивающихся странах такой предел ещё не достигнут, и их растущее сельское население будет достаточно долгое время способствовать росту городов.

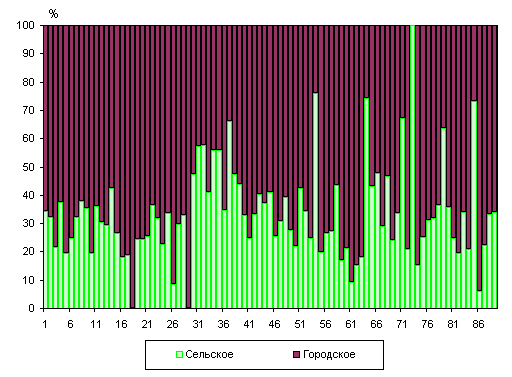

Сельское население России составляет 26,7% всего населения страны. Но внутри России доля сельского населения заметно различается по регионам.

В половине российских регионов удельный вес проживающих в сельских населенных пунктах превышает 32%, в другой половине - ниже этого уровня. Наиболее высок он в Коми-Пермяцком и Корякском автономном округах, Республике Алтай, в Агинском Бурятском и Эвенкийском автономном округах и на всех территориях Южного федерального округа, а наиболее низок в Магаданской и Мурманской областях, Ханты-Мансийском автономном округе, а также еще в 10 регионах, в которых он не превышает 20%, Среди них Кемеровская, Свердловская и Челябинская области, Ямало-Ненецкий автономный округ, где доля сельских жителей составляет 15-17%.

За период между переписями 1989 и 2002 годов доля сельского населения увеличилась в 36 регионах, а к началу 2005 года по сравнению с данными переписи 2002 года - уже в 41 регионе, в трех регионах она осталась неизменной, а в остальных снизилась.

Соотношение городского и сельского населения по регионам-субъектам РФ, на 1 января 2005 года, %

Удельный вес сельского населения возрос наиболее сильно (с 40,3% в 1989 году до 42,4% в 2002 году) в Южном федеральном округе, где он и без того был самым высоким, а также в Сибирском округе и в азиатской части страны в целом. В остальных федеральных округах доля сельского населения, напротив, сократилась, причем особенно значительно в Центральном федеральном округе (с 22,1% до 20,1%). В целом, в округах с более низкой долей сельских жителей тенденция снижения удельного веса сельского населения сохранялась и в 1989-2002 годах.

На протяжении длительного времени - особенно, начиная с конца 1930-х годов, - продолжалась массовая миграция сельского населения России в города. В конце 1980-х - начале 1990-х долговременная тенденция оттока сельского населения в города нарушилась, не только произошло резкое сокращение притока населения в города, но и наблюдалось попятное движение горожан в село, что обусловило инверсию миграционных трендов города и села.

Инверсия сельско-городского миграционного тренда продолжалась недолго, приток в города быстро восстановился, достигнув в 1994 году почти прежних значений. С 1994 года возобновилось и нормальное направление внутренних миграций - из села в город, хотя чистый отток из села остается небольшим.

2015-04-01

2015-04-01 706

706