Раздел 1. Тайм-менеджмент – эффективное управление временем

В разделе 1 Вы узнаете:

1) Эволюцию понятие «время».

2) Систему и методы планирования личной жизни, времени.

3) Основы биоритмологии.

4) Правила построения графика работоспособности.

Сущность времени

Вопрос, касающийся сущности времени, уходит своими корнями глубоко в историю. Определения понятия «время» по-разному трактовались в каждую эпоху. Так Платон, рассматривал время как «некое движущееся подобие вечности». Данного вопроса касался и Аристотель, и Г.Галилей, и И.Ньютон, и И.Кант, и В.Вернадский. В настоящее время В.А.Канке определяет время как «длительность процессов и соотношения между ними, фиксируемые терминами типа: продолжительнее, раньше, позже и т.п.» К настоящему времени не дошли источники, по которым можно судить как измеряли люди время в древности. По наскальным рисункам, древним архитектурным памятникам можем предположить, что люди каким-то образом умели определять время. Для чего? На разных этапах развития нашей цивилизации это были разные потребности. В древности - для обеспечения физического выживания людей. Позже, развитие науки во много способствовало переосмыслению сущности и ценности времени. Во времена мануфактурного производства время становится также и экономической категорией. Производительность труда, экономия времени являются также атрибутами и современной экономики. Р. Декарт, Г. Лейбниц, И. Ньютон, Паскаль, И.Кулибин своими философскими размышлениями, дискуссиями и научными открытиями постепенно ввели время в жизнь современного человека.

В работе «Философия» В.А.Канке классифицирует время и вводит такие его виды, как физическое, биологическое, социальное. В первом случае время измеряется в минутах, часах. Во втором случае время измеряется биологическим возрастом. «Биологическое время есть адекватная природе биологических процессов количественная характеристика. Биологический возраст указывает степень удаления организма от момента рождения. Биологическое время есть системно-символическое образование, оно существует над физическим». Социальное время измеряется с помощью специальных социальных параметров. «Студент изучает философию месяц, два месяца, полгода.... Чтобы выразить рост знаний, изобретен институт оценок. Оценки «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично» соответствую достижениям студента, характеризуют его,в нашем случае, философский возраст. Применительно к экономическим явлениям для измерения времени изобретен механизм товарно-денежным отношений. Тот товар дороже, цена которого больше. Деньги измеряют экономическое время.».

Таким образом, в своем развитии сущность и значение времени менялась и будет меняться. В начале развития цивилизации люди время определяли по природным явлениям, затем развитие науки позволило производить более точное измерение времени. Появились водяные часы клепсидры, на рубеже XIII-XIV веков — механические часы. Развитие цивилизации позволяет время превратить в инструмент для самосовершенствования человека, управления его деятельностью и тем самым открыть для себя новое качество жизни. Это проявление социального времени.

1.2. Система и методы планирования времени

Система планирования ДСК (долгосрочное, среднесрочное и краткосрочное планирование) позволяет рассмотреть план и фактические результаты деятельности в тесной взаимосвязи. В основе этой системы лежит система планирования времени, предложенная Л.Зайвертом. Аналитическая работа при таком планировании проводится ежедневно и результаты имеют значение как для краткосрочного, так и для среднесрочного, и долгосрочного периодов, что отражено на рис. 1.5. Для более эффективного ежедневного планирования используются такие традиционные методы планирования как: метод «Альпы», метод АВС, правило Парето, метод Эйзенхауэра. Также возможно применение современных компьютерных программ для планирования и управления

временем, а именно: Microsoft Outlook, Time Assist Pro, «Органайзер», «Секретарь», «Финэкспертиза Time», С-organizer, «Above&Beyond», Lif Balance, Tombo, WinOrganizer.

Рассмотрим предлагаемые методы и программные продукты более подробно.

Метод «Альпы» включает в себя 5 этапов. На первом этапе составляется общий список дел на день. Далее определяется продолжительность по времени каждого запланированного мероприятия, суммируется итог в часах. На третьем этапе, метод «Альпы» предполагает планирование 60 % активного времени в день, остальные 40% оставшегося времени отводятся на непредвиденные события и обстоятельства. На четвером этапе в составленном списке выделяются приоритеты, возможно, отсекается та часть дел, которую можно перенести на другой день, неделю или перепоручить. Пятый этап предполагает контроль и анализ результатов в конце дня.

Таким образом, в методе «Альпы» есть ряд особенностей, которые необходимо учитывать при планировании. Во-первых, определяя продолжительность каждого дела на начальном этапе планирования, можно продожительность того или иного вида деятельности, мероприятия поставить условно, приблизительно. Но используя метод самонаблюдения необходимо определить реальную продолжительность выполнения дела, чтобы не тратить больше времени, чем того требуется, высвобождая себя таким образом на важные и полезные дела. Во-вторых, учитывая ограниченность продолжительности активного времени в день (в среднем 13-14 часов) и необходимость реально оценивать свои возможности, у человека должно быть «чувство времени». «Чувство времени» человек может в себе развивать. Например, определив для себя объем работ на 1 час. и с интервалом в 15 мин. в течение 1 часа фиксировать объем фактически выполненной работы.

В своей работе «Ваше время в Ваших руках» Л.Зайверт выделил следующие достоинства метода Альпы:

– лучший настрой на предстоящий рабочий день;

– планирование следующего дня;

– четкое представление о задачах дня;

– упорядочение течения дня;

– преодоление забывчивости;

– концентрация на наиболее существенном;

– достижение целей дня;

– выделение более важных и менее важных дел;

– рационализация посредством группировки задач;

– сокращение помех и нежелательных перерывов;

– самодисциплина при выполнении задач;

– уменьшение стрессов и нервного напряжения;

– спокойное восприятие предусмотренных событий;

– улучшение самоконтроля;

– ощущение успеха в конце рабочего дня;

– повышение мотивации;

– рост личных результатов;

– выигрыш во времени за счет методичной организации труда.

Можно сказать, что метод «Альпы» - это базовый метод в планировании, с которым комбинируются все остальные методы.

Метод АВС позволяет расставить приоритеты в делах по важности. Что означает:

– к делам группы А относятся те, которые ведут к достижению приоритетных целей. В общем списке дел на день они занимают 15%, но на их выполнение уходит 65% запланированного времени;

– к делам группы В относятся те дела, которые ведут к достижению целей второго уровня. В общем списке дел на день они занимают 20% и на их выполнение уходит 20% запланированного времени. Причем, часть работ группы В можно перепоручать.

– к делам группы С относятся работы несущественные, имеющие низкую степень важности. Рекомендуется на них отводить 15% запланированного времени. Правда, как правило, такие дела занимают 65% в общем списке дел. Поэтому их лучше полностью перепоручать, а сэкономленное время потратить на дела группы А или В.

Таким образом, при определении приоритетов в делах очень важно иметь цели. Также необходимо делегировать часть дел, может быть подготовительную работу и так далее. Ответив на ряд уточняющих вопрос, можно более точно определить дела, относящиеся к группе А. Так Л.Зайверт в своей книге «Если спешишь - не торопись: новый тайм-менеджмент в ускорившемся мире: семь шагов к эффективности и независимости в использовании времени» предлагает, чтобы человек сам формулировал вопросы и в ответах последовательно выявлял свои приоритеты. На наш взгляд такими вопросами могут быть: «Для чего я делаю эту работу?», «Зачем я делаю эту работу?» и «Что будет потом?»

Еще один метод, который позволяет расставить приоритеты в делах- метод Эйзенхауэра. Метод Эйзенхауэра группирует все дела по следующим критериям: важность и срочность, либо неважные дела и несрочные. Концентрироваться нужно, прежде всего, на делах важных-несрочных, чтобы они в итоге не превратились в дела важные-срочные, неотложные. На наш взгляд, важные-несрочные дела должны занимать основное время при планировании.

Принцип Парето «80:20» был сформулирован итальянским экономистом. Свою актуальность он подтверждает и в настоящее время, и применим в различных сферах. Для самоменеджмента этот принцип можно сформулировать следующим образом: «20% затраченного времени (важнейшие дела) приносят 80% итогового результата». В своей работе «Жизнь по принципу 80/20» Ричард Кох предлагает концентрироваться на немногих важных целях, делах, добиваясь при этом максимального результата, что делает жизнь богаче и ярче. А также автор закладывает идею о минимизации затрат, усилий и значительном улучшении жизни, опять же получение максимального результата. Действительно, поиск пути достижения цели, опираясь на свои сильные стороны, на самом деле, может оказаться самым простым и, пожалуй, самым эффективным.

Применение современных технологий планирования не отменяет, а наоборот, гармонично сочетается с вышеизложенными методами и принципами планирования. В настоящее время наиболее распространенным программным продуктом является Microsoft Outlook.

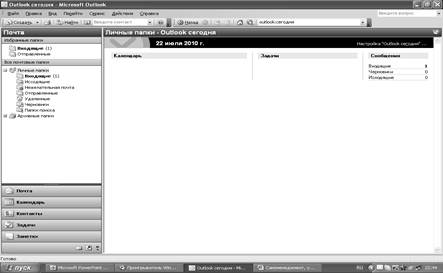

Рис.1.1. Интерфейс Microsoft Outlook

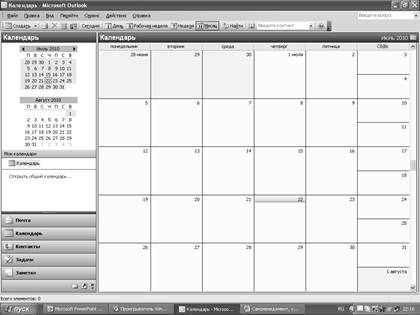

Очень удобен и легко можно освоить, имея простейшие навыки работы на персональном компьютере. На рис.1.1. представлен интерфейс Microsoft Outlook. В разделе Календарь, на рис.1.2., можно внести планы на каждый день, неделю, месяц. С помощью главного меню можно анализировать выполняемые задачи по различным критериям. Например,

Рис.1.2. Календарь в Microsoft Outlook

текущие задачи, просроченные задачи, задачи завершенные в выбранное время. Используя главное меню можно настраивать Календарь под определенные параметры. Следующий раздел Microsoft Outlook – Контакты.

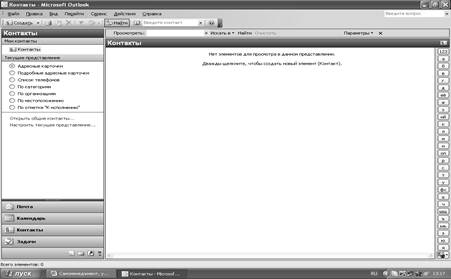

Рис.1.3. Контакты в Microsoft Outlook

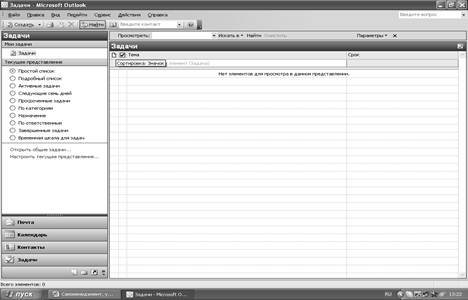

Здесь можно внести данные в адресную книгу. Причем, классифицируются записанные адреса по категориям, по организациям, по местоположению. Имеются и другие возможности. В Microsoft Outlook пользователь может вести записи о своих текущих делах, задачах в разделе Задачи, рис. 1.4.

Рис.1.4. Задачи в Microsoft Outlook

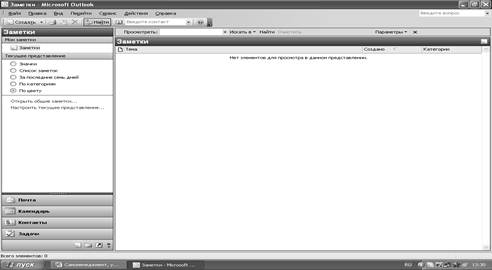

Запланированная работа может быть как личного характера, так и с профессиональной деятельностью. В программе Microsoft Outlook предусмотрен блокнот называемый Заметки, представленный на рис. 1.5.

Рис.1.5. Заметки в Microsoft Outlook

В Заметках можно помечать информацию, мысли, идеи, возникающие по тому или иному вопросу, тем самым, разгружая себя.

Необходимо отметить, что в Microsoft Outlook имеется активная Интернет поддержка и на любые возникающие вопросы можно быстро получить квалифицированный ответ, обратившись к Справке в главном меню Microsoft Outlook.

Планируя свой день, неделю, человеку приходится считаться со своим физическим, интеллектуальным и эмоциональным состоянием. В этом случае цель планирования – определить масштаб деятельности человека в «активные» и «пассивные» дни, а цель биоритмологии определить «активный» и «пассивный» периоды (в днях).

2015-04-01

2015-04-01 3499

3499