Топливные насосы высокого давления

. За каждый цикл насос В.Д. должен подать в форсунку определённую дозу топлива, называемую цикловой подачей. У крупных дизелей 3 см3, у небольших быстроходных 0,03 см3.

Топливо должно быть подано в форсунку при давлении 40-80мПа (400-800 кгс/см2) – это достигается поршневым насосом, поршень у такого насоса называют плунжером. При таком высоком давлении предотвратить утечку топлива вдоль плунжера можно за счёт минимального зазора между ним и направляющей втулкой. Диаметральный зазор составляет 0,6-3мкм (в зависимости от диаметра плунжера).

Изменение цикловой подачи называется регулированием насоса.

Расстояние, которое проходит плунжер за время подачи топлива в форсунку, называется активным ходом плунжера.

Полный ход плунжера в 2-3 раза больше активного, в связи с этим во время хода плунжера часть топлива перепускается в полость всасывания.

В насосах с регулированием момента начала подачи перепуск топлива происходит в начале хода плунжера, затем происходит отсечка и оно попадает в форсунку.

Отсечкой называется прекращение или начало перетекания топлива из одной плоскости в другую.

Подача топлива прекратится когда плунжер придёт в крайнюю точку, т.е. подымется полностью.

Если отсечка произойдёт раньше, подача топлива в форсунку увеличится, и если позже – уменьшится.

В насосах с регулированием момента подачи топливо нагнетается в форсунку с самого начала движения плунжера вверх.

В какой-то момент происходит отсечка и топливо перетекает в полость всасывания.

При ранней отсечке в форсунку будет подаваться малая доза топлива, при поздней большая.

Начало подачи топливо остаётся постоянным, а конец подачи изменится. Отсечки топлива осуществляется клапаном или золотником. В первом случае насос называется клапанным, во втором золотниковым.

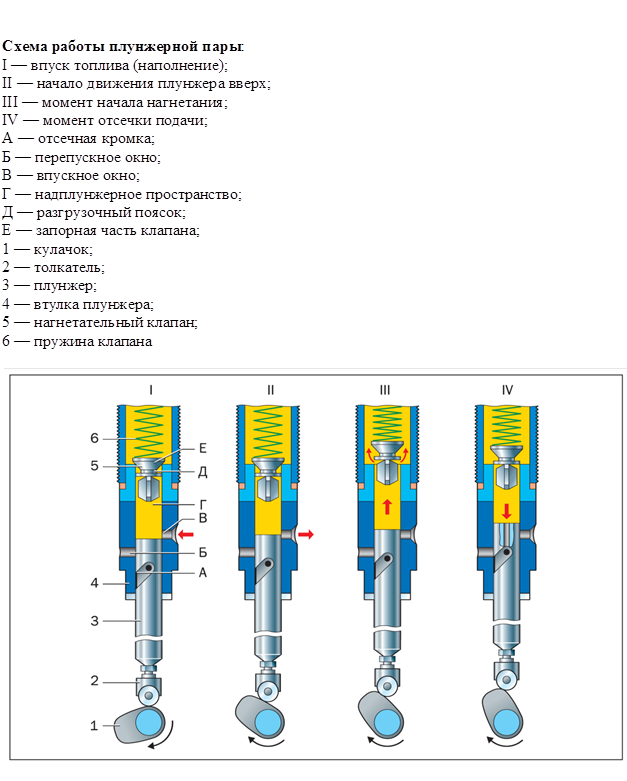

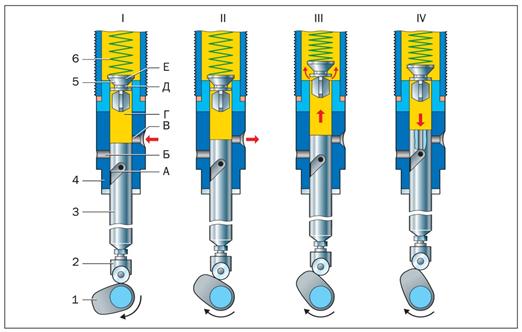

Принцип работы золотникового насоса. В современных дизелях применяют насосы золотникового типа, плунжер у них выполняет одновременно роль распределительного золотника.

При (положении I) плунжер движется вниз топливо поступает во внутрь втулки. В начале движения плунжера в верх часть его через окна вытесняется обратно в пространство всасывания (положение II). После перекрытия окна втулки и движении плунжера вверх начинается подача топлива в (положение III) форсунку. Закончится подача при открытии винтовой кромкой выреза окна втулки (положение IV).

С этого момента топливо будет перепускаться в полость всасывания.

Влияние поворота плунжера на цикловую подачу можно проследить на следующем рисунке.

Подача топлива начинается при перекрытии (положение Г), когда против окна втулки находится осевой паз, то топлива подаваться не будет, оно будет перепускаться положение нулевой подачи.

Форму плунжерной пары описанную выше принято считать стандартной, а насосы с такими парами – стандартными.

Они бывают как индивидуального, так и блочного типа.

Назначение и сущность метода

Метод предназначен для оценки диспергирующих свойств, характеризующих способность масла препятствовать слипанию высокодисперсных нерастворимых частиц, а также разрушать крупнодисперсные агломераты загрязнений.

Оценивается диспергирующая способность масла при различных температурах, соответствующих температурным условиям масла в картере, в маслобаке, в зоне цилиндропоршневой группы.

Одновременно метод может быть использован в качестве экспресс – анализа степени загрязненности масла.

Сущность метода заключается в нанесении капли масла на фильтровальную бумагу и оценке получаемого масляного пятна.

Цвет и величина пятна свидетельствуют о степени загрязнения масла.

Соотношение двух основных характеристик зон пятна: – зоны диффузии и центрального ядра – позволяют оценить диспергирующие свойства масла.

1. Аппаратура, реактивы и материалы

Фарфоровые тигли №2, низкие.

Глазные пипетки.

Фильтровальная бумага «синяя лента».

Термометр лабораторный 0 – 2500С, цена деления 10 С.

Песчаная баня или колбонагреватель.

Штатив лабораторный.

2. Подготовка к анализу

1. Пробу масла, предварительно подогретую до 40 – 500 С, тщательно перемешивают в течение 4 – 5 мин.

2. По шаблону вырезают образцы фильтрованной бумаги «синяя лента», соответствующие гнездам штатива.

Образцы маркируют по периферии карандашом (№ пробы, t определения) и закладывают в штатив.

4. Проведение анализа

Перемешанную пробу масла наливают в тигель, из которого масло после дополнительного перемешивания набирают в чистую сухую пипетку. Каждую третью каплю из пипетки наносят на подготовленную (см. п. 3.2) фильтровальную бумагу, помещенную в фарфоровый тигель. Тигель вместе с капельной пробой ставят на дно колбонагревателя, обогрев которого отрегулирован таким образом, чтобы на уровне фильтровальной бумаги поддерживалась, требуема температура вспышки.

Капельная проба выдерживается при данной температуре до прекращения растекания масла.

5. Оценка масляного пятна

1. По цвету и размеру пятна в соответствии с эталонными каплями (рис.1) производят предварительную оценку содержания в масле нерастворимых в бензине загрязнений.

Примечание.

Для более точной оценки степени загрязненности масла по пятну желательно создать для каждого типа двигателей отдельную шкалу эталонных образцов применяемого масла с различным количеством загрязнений.

3. При оценке диспергирующей способности масел в пятне различают три зоны (см. рис.1)

1- центральное пятно;

2- ореол центрального ядра;

3- зона диффузии мелкодиспергированных нерастворимых в масле загрязнений.

Соотношением двух характерных зон – зоны диффузии и зоны центрального ядра - определяется диспергирующая способность масла. Чем шире зона диффузии, тем лучше

диспергирующие свойства масла. В случае потери маслом диспергирующей способности зона диффузии на хроматограммах отсутствует.

4. Для количественной оценки диспергирующей способности определяют средние диаметры центрального ядра и зоны диффузии.

Расчет диспергирующей способности ДС производится по следующей формуле:

d 2

ДС = 1 - -----,

D2

где D – средний диаметр зоны диффузии;

d– средний диаметр центрального ядра.

Эталонные образцы капельных проб работающих дизельных масел с различным содержанием нерастворимых в бензине загрязнений приведены на рис. 2:

1- 0.15 – 0.20;

2- 0.40 – 0.50;

3- 0.95 – 1.0;

4- 1.90 – 2.0

2015-04-08

2015-04-08 1204

1204