Бой в городе по своему характеру резко отличается от боя в полевых условиях, ко-

торый, как правило, проходит упорно и ожесточенно, быстро истощает силы. Выбивать

противника приходится не только из каждого дома, но и этажа, комнаты, чердака, подвала.

В бою солдат встречается с целым рядом трудностей и неожиданностей. Прежде все-

го в городе ограничен обзор и обстрел, затруднен маневр. Бой в городе требует от солдата

огромного напряжения сил, решительных действий, железной выдержки, умения действо-

вать оружием в любой обстановке и в любом положении и самое важное — разумной ини-

циативы. Умение перехитрить противника, выйти победителем — одно из основных требо-

ваний боя. Обороняющийся противник особенно коварен, чувствуя свою обреченность, он

отчаянно сопротивляется, его атак можно ожидать отовсюду.

В бою в городе, как и в обычном ближнем бою, важнейшая роль принадлежит солда-

ту-мотострелку с его основным оружием ближнего боя—автоматом, гранатой и штыком.

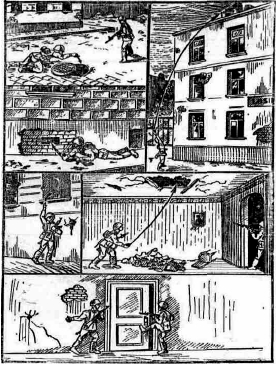

Перед атакой солдат ведет огонь по окнам, дверям и амбразурам атакуемого и сосед-

него здания.

Выдвижение к дому, который предстоит атаковать, осуществляется по той стороне

улицы, где он расположен. Кроме того, выдвижение к объекту атаки возможно через про-

ломы в стенах, подземные коммуникации, ходы сообщения и другие скрытые подступы.

Солдат, приблизившись к зданию, бросает в окна, двери и проломы ручные гранаты.

Некоторые способы метания гранат показаны на рис. 16.

Затем он, действуя смело и дерзко, под прикрытием огня всех средств, дымов и аэро-

золей врывается в здание через двери, проломы в стенах и окна и уничтожает противника

огнем в упор и гранатами.

Ведя бой внутри здания, солдат действует быстро и решительно. Прежде чем во-

рваться в комнату, она «прочесывается» огнем или забрасывается гранатами.

После овладения этажом перед выходом на лестничную площадку для подъема на

следующий этаж необходимо межлестничные площадки простреливать огнем.

Движение с площадки на площадку осуществлять броском.

Оказавшись на следующем этаже, следует сразу же врываться в комнату. Если дверь

заперта, нужно подвесить к дверной ручке гранату и, отбежав, подорвать её.

От взрыва гранаты дверь разрушится, находящийся за дверью противник будет по-

ражен или оглушен.

В бою важно захватить верхние этажи. С них лучше наблюдать за противником, лег-

че бросать ручные гранаты. Чтобы проникнуть в верхние этажи и атаковать противника

сверху вниз, необходимо использовать водосточные трубы, громоотводы, пожарные и

штурмовые лестницы, веревки и канаты.

Рис. 16. Метание гранат в уличном бою

Захватив здание и очистив его от противника, солдат в составе своего подразделения

атакует следующее здание.

В домах, где нет противника, солдат не должен задерживаться, а быстрее продви-

гаться к следующему зданию.

В зависимости от вида и размеров препятствия преодолеваются:

− безопорными и опорными прыжками,

− прыжками в глубину,

− перелезанием и пролезанием,

− передвижением по узкой опоре.

Безопорные прыжки применяются при преодолении нешироких горизонтальных и

невысоких вертикальных препятствий.

Прыжок с приземлением на одну ногу. С разбегу оттолкнуться перед препятствием

одной ногой, другую ногу вынести широким махом вперед вверх, перепрыгнуть через пре-

пятствие, приземлиться на нее и продолжать движение.

Прыжок с приземлением на обе ноги. С разбегу оттолкнуться перед препятствием

одной ногой, помогая взмахом обеих рук вперед вверх. Подтянуть ноги возможно больше

вперед, перепрыгнуть через препятствие, приземлиться на обе ноги и продолжать движение.

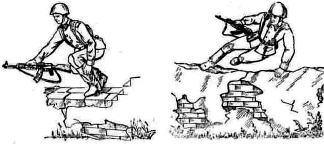

Опорные прыжки применяются при преодолении препятствий высотой до уровня

груди.

Прыжок, наступая на препятствие. С разбегу оттолкнуться перед препятствием

одной ногой и подавая корпус вперед, мягко напрыгнуть на препятствие на другую (согну-

тую в колене) ногу;

не выпрямляясь, пронести над препятствием толчковую ногу, соскочить на нее и

продолжать движение.

Прыжок с опорой рукой и ногой (рис. 17). С разбегу оттолкнуться перед препят-

ствием левой ногой и, вынося руку с оружием вперед вверх, вскочить на препятствие, опи-

раясь на него левой рукой и отведенной в сторону слегка согнутой ногой.

Не останавливаясь, перенести через препятствие левую ногу, соскочить на неё и про-

должать движение.

36

|

а

б

Рис. 17. Прыжок с опорой рукой и ногой

а - прыжок, наступая на препятствие; б - прыжок с опорой рукой и ногой.

Прыжок в глубину применяется при соскакивании с высоких препятствий и окон до-

мов.

Прыжок в глубину из положения стоя. Стать на край препятствия и слегка присесть,

оттолкнуться обеими ногами, спрыгнуть на полусогнутые, слегка расставленные ноги.

Оружие держать обеими руками или в правой руке в горизонтальном положении, по-

дав его в момент прыжка вперед.

Прыжок в глубину с опорой на руку. Опереться левой рукой о край препятствия и,

опуская левую ногу вниз, спрыгнуть на обе ноги.

Оружие держать в правой руке или за спиной, придерживая приклад рукой.

Прыжок в глубину из положения сидя. Сесть на край препятствия, свесив ноги, от-

толкнувшись от него руками и каблуками, спрыгнуть на полусогнутые, слегка расставлен-

ные ноги. Оружие держать в правой руке или за спиной. В последнем случае перед прыж-

ком вывести приклад за край препятствия и придерживать его до момента приземления.

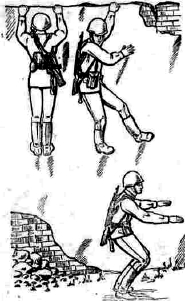

Прыжок в глубину из положения виса (рис. 18). Повиснуть на руках, держась за

верхний край препятствия, отпуская одну руку, повернуться боком к препятствию, оттолк-

нувшись от него ногами и рукой, соскочить на согнутые, слегка расставленные ноги. Ору-

жие — в руке или за спиной.

Перелезание применяется при преодолении высоких препятствий: заборов, стен, фа-

садов домов.

Перелезание с опорой на бедро. Подбежав к препятствию и опираясь руками о его

верхний край, оттолкнуться ногами от земли и выйти в упор. Перенести над препятствием

левую ногу, сесть на бедро, перенеся правую ногу, сесть на бедро и затем, перевеся правую

ногу, соскочить и продолжать движение, Оружие — в руке или за спиной.

Перелезание с опорой на грудь. Подбежав к препятствию и опираясь руками о

верхний край, оттолкнуться ногами от земли и повалиться на препятствие грудью или жи-

вотом. Наклоняя корпус вперед, упереться ладонью правой руки в препятствие с противо-

положной стороны и, перенеся ноги через препятствие, спрыгнуть на землю. Оружие за

спиной или в правой руке; в последнем случае оружие при соскоке прижимается плашмя к

препятствию.

Перелезание «зацепом». С разбегу оттолкнуться одной ногой от земли в одном шаге

от препятствия и, опираясь другой согнутой ногой о препятствие, ухватиться за его край.

Подтянувшись, повиснуть левым боком к препятствию так, чтобы его верхний край был

под мышкой; согнутую в колене левую ногу прижать к препятствию, а правую ногу отвести

назад. Взмахом правой ноги зацепиться пяткой (голенью) за верх препятствия, перевалить-

ся за него и соскочить. Оружие за спиной.

Перелезание силой. С разбегу оттолкнуться одной ногой так же, как при перелезании

«зацепом», схватиться руками за верхний край препятствия. Подтягиваясь на руках и помо-

гая ногами, выйти в упор. Далее, в зависимости от обстановки и вида препятствия, пере-

лезть через него и соскочить одним из следующих способов: перевалиться через препятст-

вие, как при перелезании с опорой на грудь; сесть на препятствие, свесив ноги, и соскочить

из положения сидя; опереться о препятствие правой ногой и, перенеся через него левую но-

гу, соскочить из положения опоры на руку и ногу.

37

|

Рис. 18. Прыжок в глубину из положения виса

Перелезание при помощи товарища: перелезание производится с опорой на бедро

товарища; с опорой на плечи товарища; с помощью подручных средств.

Ров (овраг) преодолевается переползанием по горизонтальному канату.

Пролезание в проломы, узкие окна, люки, трубы, щели в зависимости от формы и

размеров производится боком или головой вперед.

При преодолении различных препятствий, а также при ведении боя на улице и в до-

мах солдат должен всегда проявлять бдительность. Противник будет устанавливать различ-

ные «сюрпризы», состоящие из мин натяжного, нажимного действия, фугасов, ловушек и

др.

Посредством взрывных ловушек противник минирует входы в дома, комнаты квар-

тир, домашние вещи, запасы продовольствия и т. п.

Несложное устройство и малые размеры «сюрпризов» позволяют установку их даже

в таких местах, как цветочники, часы, телефонные аппараты и др. Поэтому солдату надо

проявлять исключительную осторожность. Обнаружив «сюрприз», его нужно подорвать или

обозначить — «заминировано»,

Труднопроходимые естественные препятствия (крутые или обрывистые подъемы и

спуски; горные реки с быстрым течением, резкими и частыми колебаниями уровня воды,

высокими и крутыми берегами; участки, покрытые камнями, обломками скал) затрудняют

продвижение вне дорог, поэтому от солдата требуется умение быстро преодолевать их с ис-

пользованием горного снаряжения и подручных средств. Кроме того, состояние погоды в

горах в значительной степени затрудняет совершение марша и ведение боя. Днем темпера-

тура в горах, даже покрытых снегом и льдом, достаточно высока, но стоит облакам закрыть

солнце, подуть ветру, и сразу же после захода солнца она резко понижается и падает на

вершинах летом до—20°С, а зимой до—45°С и ниже. Отраженные от снега и льда солнеч-

ные лучи могут вызывать временное ослепление и тяжелые ожоги кожи. Для защиты глаз

применяются предохранительные очки с коэффициентом пропускаемости 12, а для защиты

кожи от ожогов и обморожений — специальные мази и маски.

Чтобы погода не застала врасплох, нужно помнить основные признаки её ухудше-

ния: появление венца вокруг Луны, заметное мерцание звезд к утру, поднимающийся туман,

алая утренняя заря, понижение температуры воздуха в утренние часы, затуманенное Солн-

це,

Признаки неустойчивой погоды: ветер, дующий ночью из долин в горы, а днем — с

38

|

гор. Признаки улучшения погоды: алая вечерняя заря, понижение температуры в долинах в

вечерние часы, вечерний туман в долинах, безветрие, ясное небо, утренняя роса, покрытые

дымкой вершины.

При выполнении боевой задачи в грозу нужно обходить выступающие участки скал,

не передвигаться по гребню, а держаться склонов.

В горах солдат наступает в составе отделения и, как правило, в пешем порядке. Бое-

вая машина пехоты (бронетранспортер) перемещается по доступной местности и поддержи-

вает отделение огнем. При наступлении на противника, обороняющего отдельную высоту,

способы действий солдата зависят от условий подхода к высоте и доступности ее скатов.

Если исходная позиция для атаки и передний край обороны противника располага-

ются на скатах смежных высот и между ними имеется мертвое пространство, то солдат пе-

реходит в атаку броском до мертвого пространства. Затем мертвое пространство преодоле-

вает шагом, а при выходе из него продолжает движение ускоренным шагом или бегом с

ведением огня на ходу.

Если же исходная позиция находится на значительном удалении от переднего края

обороны противника и имеются скрытые подступы, то подход к объекту атаки солдат может

совершать в составе подразделения в предбоевом порядке. Минно-взрывные заграждения

противника он преодолевает по проделанным проходам, как и в обычных условиях.

После преодоления минного по ля, ведя огонь на ходу, солдат стремительно прибли-

жается к противнику, бросает гранату, уничтожает противника и продолжает атаку в ука-

занном направлении.

При бросании гранаты снизу вверх необходимо стремиться точно попасть в траншею

или окоп противника, а если это затруднительно, то лучше перебрасывать гранату через

них, так как на крутых склонах недоброшенная граната до окопа может скатиться вниз и ра-

зорваться в цепи своего подразделения.

При атаке сверху вни з гранату следует также бросать точно в траншею или несколь-

ко недобрасывать до неё, с тем, чтобы она успела до разрыва скатиться в траншею или окоп

противника.

Если солдату приходится преодолевать крутые склоны, то в ходе наступления после

очередного броска в атаку и уничтожения противника в траншее возможны с разрешения

командира короткие остановки для передышки. Такие остановки делаются в складках мест-

ности и укрытиях, предохраняющих личный состав от огня из стрелкового оружия.

При наступлении на противника, обороняющего перевал, проход или ущелье, солдат в

составе подразделения вначале овладевает высотой, прилегающей к перевалу, проходу или

ущелью, а затем уже атакой во фланг или в тыл уничтожает противника, обороняющего не-

посредственно перевал, после чего продолжает стремительное наступление.

При атаке опорного пункта противника, где огневые средства располагаются в не-

сколько ярусов, солдат прежде всего уничтожает те из них, которые наиболее опасны, а

также огневые средства, расположенные на первом ярусе.

Огонь при этом может вестись снизу вверх или сверху вниз.

Для изготовки к стрельбе из автомата снизу вверх из положения лёжа необходимо

выставить правую ногу вверх по склону и немного в сторону; опираясь на землю ладонью

левой руки и локтем, лечь на левый бок и зарядить оружие; лечь на живот, держа правую

ногу согнутой и упирающейся рантом сапога в грунт, левую — вытянуть и упереть в склон

носком.

Для стрельбы из пулемета рекомендуется использовать упор. При стрельбе снизу

вверх из положения стоя нужно корпус подать вперед; не сгибая правую ногу, составить

прямую линию с корпусом и внутренним рантом сапога упереть в грунт; левую ногу вы-

ставить вперед, голень направить параллельно корпусу, а носок сапога — вдоль плоскости

стрельбы.

Находясь у стены, обрыва, дерева, скального выступа, можно вести огонь, упираясь в

них спиной.

Наступление в горах вдоль дорог и долин, как правило, сочетается с преодолением

различных препятствий под огневым воздействием противника.

К основным наиболее характерным горным препятствиям относятся: крутые склоны,

осыпи, скальные участки, ледовые склоны гор, горные реки (ручьи).

Склоны преодолеваются различными способами. Подъем «в лоб». Этот способ при-

меняется при движении по коротким и не очень крутым склонам, когда необходимо быстро

преодолеть их. Ноги ставятся на полную ступню, разводя носки под углом друг к другу

«елочкой». С увеличением крутизны склона угол между ступнями увеличивается, а шаг де-

лается короче. Туловище слегка наклоняется вперед. Для самостраховки ледоруб (горная

палка) держится наизготове штырем всегда к склону.

Подъем зигзагом применяется для преодоления длинных склонов различной крутиз-

ны. Подъем производится с переменой направления движения наискосок к склону. Величи-

на зигзага зависит от крутизны и ширины склона. При движении зигзагом ступня ноги ста-

вятся носком по направлению движения, слегка развернутой и повернутой носком вниз по

склону. Ледоруб (горная палка) для самостраховки держится штырем к склону.

Спуск по склонам зигзагом осуществляется так же, как и подъем.

Спуск по прямой выполняется спиной к склону, ступни ставятся параллельно на всю

подошву, при этом ноги держатся полусогнутыми в коленях.

При движении по склонам, поросшим редкой травой, ноги ставятся между пучками

травы (кочками).

При движении по склонам, поросшим густой и высокой травой, ноги ставятся на

ощупь. При этом избегается постановка ног на края неровностей и на камни.

Преодоление осыпей требует большой осторожности и внимательности. При движе-

нии по малоустойчивым и крупным осыпям масса тела переносится на ногу, поставленную

на очередной камень, когда на ощупь определено устойчивое его положение на склоне.

Особенно осторожно следует передвигаться по осыпям, лежащим тонким слоем на ледовых

склонах и крупных скальных плитах, заканчивающихся обрывом.

При выборе маршрута движения по осыпям следует учитывать, что осыпи более

подвижны после дождя и более устойчивы при заморозках, наступивших после дождя или

снегопада.

Подъем по осыпям в зависимости от крутизны склона производится способом «в

лоб» или зигзагом.

Подъем по слежавшимся мелким осыпям (моренам) осуществляется с выполнением

ступенек.

Подъем по мелким малоустойчивым осыпям производится с постановкой ноги на

всю ступню. Носки развертываются наружу. Очередной перенос ноги осуществляется после

полной остановки движения осыпи. Ледоруб (горная палка) используется для дополнитель-

ной опоры и страховки.

Спуск и пересечение склона с осыпями осуществляются в таком же порядке, что и

подъем.

Спуск по мелким малоустойчивым осыпям осуществляется спиной к склону с опорой

на ледоруб.

Для успешного преодоления скальных участков необходимо соблюдать следующие

основные правила скалолазания: перед началом движения осмотреть скальный участок, вы-

брать направление и наметить путь от ориентира к ориентиру; прежде чем использовать

опору — опробовать ее; при движении сохранять три точки опоры, двигаться плавно, без

рывков; тяжесть тела в основном распределять на ноги, а руками поддерживать равновесие,

Расщелины и внутренние углы преодолеваются, опираясь на скальные выступы и уг-

лубления, или применяется способ распора. Преодоление внешних скальных углов осуще-

ствляется с помощью попеременной опоры руками и ногами о край расщелины.

По наклонным скальным выступам движение осуществляется на четвереньках с опо-

рой на руки: при подъеме—лицом к склону (плите), при спуске—спиной к склону.

По острым скальным гребням следует двигаться, сидя верхом на гребне или сбоку

гребня, держась руками за верхнюю часть гребня.

По карнизам и террасам движение осуществляется приставным шагом лицом к скале,

придерживаясь руками за стенку для равновесия.

По горизонтальным расщелинам и под низко нависшими скалами следует продви-

гаться переползанием.

Ледовые склоны крутизной до 20—25° могут преодолеваться в высокогорных ботин-

ках с триконями и только в отдельных случаях с помощью кошек; склоны крутизной до

25—40°—на кошках по вырубленным ступеням с помощью ледоруба. Преодоление склонов

круче 50° требует исключительно высокой техники владения ледорубом, кошками и ис-

пользования крючьев для движения и страховки.

Легкие склоны преодолеваются «в лоб». Ступни ног ставятся под углом друг к другу

«елочкой». Угол «елочки» делается тем большим, чем круче склон. Ледоруб, при этом при-

меняется в качестве дополнительной точки опоры.

Средней трудности склоны преодолеваются зигзагами, величина которых зависит от

размеров склона. Ступни ног ставятся: одна (стоящая ближе к склону) — носком по направ-

лению движения, другая — носком вниз.

Для преодоления трудных ледовых склонов и на опасных участках вырубаются сту-

пени. Вырубка ступеней производится так: солдат становится левым боком к склону, выру-

бает две ступени — одну выше, а другую ниже на расстоянии 30—40 см по вертикали. За-

тем ставит правую ногу на нижнюю ступень, а левую — на верхнюю. Ступени вырубаются

с некоторым наклоном во внутреннюю сторону (обращенную к склону), что предотвращает

соскальзывание ног.

Спуск по ледовому склону, как правило, производится прямо вниз. Для этого спус-

кающийся солдат становится лицом от склона, ледоруб используется как дополнительная

опора: сначала переставляется одна нога и с ударом ставится на склон, затем такое же дви-

жение делается другой ногой, после чего, удерживаясь на ногах, переставляется ледоруб

ниже по склону, вонзая его штырем в лед. Далее движения повторяются.

Для спуска по крутому ледовому склону нужно стать боком к склону и вырубить две

длинные одну над другой ступени на расстоянии 25—30 см, затем, упираясь штырем ледо-

руба в лед, поставить на верхнюю ступень ногу, обращенную вниз по склону, потом перене-

сти другую ногу и поставить рядом (вперед), после чего ногу, обращенную вниз по склону,

опустить на нижнюю ступень и вырубить следующую.

В ходе наступления часто придется преодолевать горные реки, которые являются

трудными и опасными преградами, особенно во время интенсивного таяния ледников и при

сильном дожде.

Большая скорость течения, неустойчиво лежащие камни на дне, низкая температура

воды представляют значительную опасность.

Место для преодоления горных рек необходимо выбирать там, где течение спо-

койнее, глубина меньше, поверхность дна гладкая. Наиболее удобно переправляться че-

рез юркую реку ранним утром, когда уровень воды в ней меньше.

При действии и пешем порядке преодоление горных рек осуществляется вброд или

над водой.

Преодоление рек вброд осуществляется следующими основными способами:

- преодоление реки одиночным солдатом с самостраховкой с помощью шеста при-

меняется при отыскании (разведке) брода и переносе веревки па другой берег для организа-

ции переправы и страховки;

- преодоление реки шеренгами по 3—4 человека производится для быстрого перехода

через горную реку, если вода не поднимается выше колен. Двигаться надо наискось вверх

по течению, при этом солдат должен держаться за поясной ремень товарища;

- преодоление реки в колонну по одному применяется с целью быстрого преодоления

реки, где глубина воды до колена, а течение не очень быстрое. Солдат должен двигаться не

в ногу, наискось против течения вверх, придерживая товарища за ремень, при этом направ-

ляющий должен назначаться более опытный и сильный;

- преодоление реки вдоль натянутой веревки производится на местах с быстрым те-

чением, где глубина—до пояса. Сначала переправляется один, наиболее подготовленный

солдат с самостраховкой с помощью шеста и переносит на другой берег конец веревки, пос-

ле чего веревку закрепляют на обоих берегах так, чтобы она не касалась воды. Солдаты,

держась двумя руками за основную веревку с интервалами 1,5 — 2 м, лицом против течения

переправляются на противоположный берег. Для страховки солдат привязывается вспомога-

тельной веревкой к основной веревке с помощью петли или кольца с защелкой;

- преодоление реки по выступающим камням обычно организуется на нешироких

реках или перекатах. Для обеспечения безопасности натягивается основная веревка (пери-

ла). Солдат, держась за натянутую веревку, перепрыгивает с одного камня на другой. При

отсутствии веревки (перил) самостраховка осуществляется с помощью шеста;

- преодоление реки по бревну (дереву) обычно организуется для переправы через уз-

кие реки с крутыми берегами. Переход осуществляется по бревну (дереву), рукой придер-

живаясь за горную веревку (перила);

- преодоление реки по веревке на блоке применяется при преодолении бурных глубо-

ких рек. Для организации переправы необходимо выбрать место с высокими берегами, с

выступающими на берегу большими камнями или деревьями. В безопасном месте первым

переправляется солдат с шестом и с концом веревки, затем веревку переносит на ранее на-

меченное место, закрепляет и сильно натягивает; она должна иметь наклон в направлении

движения. В целях обеспечения безопасности при организации переправы необходимо на-

тянуть двойную (или дополнительную страховочную) веревку, а для возвращения блока ис-

пользуется вспомогательная веревка. Солдат самостоятельно готовит сиденье из грудного

пояса (из грудной обвязки) и переправляется на другой берег. После каждой переправы

блок возвращается обратно. Последний солдат развязывает и отдает конец веревки, а сам

переправляется с помощью шеста.

Этим же способом подразделения переправляются через каньоны, узкие ущелья, а

также переправляют групповое оружие (минометы, ПТУР, легкие орудия), боеприпасы и

другое имущество.

Переправа через горные реки может также осуществляться по уже имеющимся вися-

чим пешеходным мостам или по мостам, специально наведенным инженерно-саперными

подразделениями.

Во всех случаях при преодолении горных рек на некотором расстоянии вниз по те-

чению организуется спасательный пост. Кроме того, на каждом пункте переправы ниже по

течению реки для страховки натягивается веревка по поверхности реки.

Бой в лесу. Лес затрудняет маневр, особенно боевой техники, ориентирование, на-

блюдение, целеуказание, ухудшает условия для взаимодействия и ведения прицельного ог-

ня. Солдат наступает в лесу обычно в пешем порядке. Танк, как правило, действует в цепи

отделения или за цепью. Боевая машина пехоты (бронетранспортер) наступает за танком и

огнем уничтожает цели, мешающие продвижению. Бой в лесу ведется обычно на коротких

расстояниях и может переходить до рукопашной схватки. В этих условиях от солдата тре-

буется высокая активность и инициатива, хитрость и находчивость, смелость и взаимовы-

ручка в бою.

При наступлении в лесу необходимо проявлять особую осторожность, чтобы не по-

пасть на минно-взрывные заграждения и под огонь засады противника. Поэтому нужно вес-

ти круговое наблюдение, особое внимание обращать на опушки леса, дороги, просеки. При

обнаружении противника, ведущего огонь с деревьев, необходимо немедленно докладывать

командиру, противник уничтожается снайпером и специально назначенным пулеметчиком

или автоматчиками.

Для выдерживания указанного направления наступления солдат может быть назна-

чен азимутчиком. В этом случае он должен периодически определять по компасу азимут

направления наступления и докладывать своему командиру. В случае потери ориентировки

необходимо запомнить некоторые способы определения сторон горизонта в лесу по мест-

ным предметам.

Ствол сосны обычно покрывается вторичной коркой на северной стороне, поэтому

она толще, чем на южной стороне; кора березы всегда более чище с южной стороны, а вся-

кие трещины, неровности и наросты покрывают березу с северной стороны; на хвойных де-

ревьях смола более обильно накапливается с южной стороны; ветви дерева, как правило,

более развиты, гуще и длиннее с южной стороны; годичные кольца прироста древесины,

обнаруживаемые на пне спиленного дерева, шире с южной стороны, чем с северной; ягоды

раньше приобретают окраску зрелости (краснеют, желтеют) с южной стороны и др.

В целях маскировки в лесу, особенно когда солдат действует в качестве дозорного, не

следует громко разговаривать; на землю стараться ступать бесшумно, осторожно раздвигая

ветви деревьев. Оружие нужно держать всегда готовым к открытию огня. При внезапном

столкновении с противником необходимо упредить его в открытии огня и в броске гранаты.

Ручные осколочные гранаты обычно метаются следующими способами; если противник ук-

рылся за стволами толстых деревьев, то граната метается между деревьев; по противнику,

укрывшемуся за дерево-земляными брустверами, граната метается по навесной траектории с

таким расчетом, чтобы цель поражалась осколками сзади. Для поражения противника, око-

павшегося под деревом, граната бросается в гущу ветвей над его головой. В этом случае

граната взорвется в воздухе или упадет у ствола и поразит цель; в тех случаях, когда ветви

дерева нависают над целью, а грунт между деревьями ровный, граната метается низко над

землей, чтобы она закатывалась между деревьев, за которыми укрылся противник; при не-

обходимости по засеке или завалу граната метается в середину или под их основание.

В ходе боя в лесу следует избегать движения по открытым полянам, дорогам, так как

противник обычно прикрывает эти места огнем всех средств и минно-взрывными загражде-

ниями.

Бой зимой. При подготовке наступления зимой особое внимание обращается на пра-

вильный уход за оружием. Подвижные части оружия смазываются только жидкой ружейной

смазкой, которая применяется при температуре воздуха от +5 до —50° С. При этом смазка

производится не слишком густо. Перед стрельбой обязательно протирается канал ствола,

очищается от лишней смазки и попавшего снега.

Рекомендуется перед входом в теплое укрытие наружные поверхности стрелкового

вооружения обтереть ветошью, пропитанной жидкой ружейной смазкой.

Оружие, внесенное в теплое укрытие, нужно чистить через 10—20 мин после того

как оно отпотеет.

При наступлении с ходу по глубокому снежному покрову, затрудняющему продви-

жение боевой машины пехоты (бронетранспортера), атака обычно осуществляется на лы-

жах. Спешивание солдат и постановка на лыжи производятся, как правило, на большем чем

в обычных условиях удалении от противника. Боевая машина пехоты (бронетранспортер)

огнем уничтожает цели противника, препятствующие продвижению.

При наступлении из положения непосредственного соприкосновения с противником

постановка солдата на лыжи обычно производится в траншее. Для быстрого выхода и свое-

временной атаки оборудуются внутри траншеи снежные насыпи (до уровня поверхности

земли) или отрываются пологие выходы в сторону противника.

Кроме того, выскакивание из траншеи возможно следующим способом: опираясь ру-

ками о края траншеи, оттолкнуться ногами и сесть бедром на край, взмахом обеих ног с по-

воротом налево или направо поднять ноги с лыжами на бруствер, встать на лыжи и начать

движение.

При наступлении в зависимости от местности и снежного покрова применяются раз-

личные способы передвижения на лыжах: обычный ход, бесшажный, двухшажный и одно-

шажный ход, а также ход вперекидку.

Обычный ход применяется на любой местности и при любой погоде. При обычном

ходе на лыжах движение ног и рук чередуется: с шагом левой ногой вперед выносится пра-

вая рука, а с шагом правой ногой—левая рука.

Бесшажный ход применяется на раскатанных местах по насту, льду, при переходе

участков с подснежной водой и на отлогих спусках.

При бесшажном ходе выносятся полусогнутые руки вперед, палки ставятся на снег

на уровне носков ног, ноги слегка сгибаются.

Туловище наклоняется вперед и производится толчок палками до полного выпрям-

ления сзади. В момент окончания толчка слегка выпрямляется туловище и, скользя на обеих

лыжах, постепенно выпрямляется корпус.

Двухшажный ход применяется при хорошем скольжении на ровных участках мест-

ности. При двухшажном ходе, отталкиваясь правой ногой, выдвигается согнутая левая нога

на выпад и выносятся вперед обе руки, слегка согнутые в локтях.

В наступлении зимой солдату необходимо иметь необходимые навыки в ведении ог-

ня с лыж.

Для стрельбы с лыж лежа нужно взять автомат (пулемет) в правую руку, лыжные

палки — в левую. Оставляя пятки лыж на месте, носки лыж развести в стороны. Опираясь

на палки, опуститься на колени. Положить автомат (поставить пулемет на сошку) правее се-

бя (если снег глубокий и рыхлый, то прикладом в снег). Соединить палки, вставить конец

одной из них в кольцо, другой положить их перед собой и лечь так, чтобы локти упирались в

сложенные палки, взять автомат (пулемет) и принять положение для стрельбы, как и при

стрельбе лежа без лыж.

Для стрельбы из пулемета на глубоком снегу в качестве подстилки под сошку пуле-

мета и упора под локти можно использовать лыжные палки и лыжи. Для этого необходимо

соединить палки и положить их под сошку пулемета; снять одну лыжу с ноги и положить ее

скользящей поверхностью кверху под локти.

Для стрельбы с лыж с колена развернуть правую лыжу носком вправо, опуститься

правым коленом на правую лыжу и принять положение, как при стрельбе с колена без лыж.

Для стрельбы с лыж стоя несколько развернуть правую лыжу носком вправо и при-

нять положение, как для стрельбы стоя без лыж.

Для устойчивости при стрельбе с лыж стоя можно использовать палки в качестве

упора, для чего скрепить их петлями и положить автомат (пулемет) цевьем на петли.

Для стрельбы с лыж в движении петли палок надеваются на кисти обеих рук или на

кисть одной руки; стрельба из автомата (пулемета) ведется так же, как и на ходу без лыж.

2015-04-01

2015-04-01 715

715